1 人材開発支援助成金を使いながら人材育成!

DX(デジタル・トランスフォーメーション)や新事業展開をもっと推し進めたい。でも、そのための人材を育てるにはお金がかかる……。こうした悩みをお持ちの経営者の方、

DX人材などを育成する一定の訓練等を実施した場合に、最大1億円が支給

されるのをご存じですか。この記事で紹介する人材開発支援助成金がそうです。ビジネス環境が複雑化し、上記のような人材の育成はますます重要になっています。以降では、人材開発支援助成金のうち主要なものを4つ取り上げ、制度概要と併せて専門家がポイントを説明するので参考にしてください。

なお、助成金の内容は2025年4月14日時点のもので、将来変更される可能性があります。また、申請書の書き方や添付書類については、全コースまとめてこちらに記載されていますので、ご確認ください。

2 事業展開等リスキリング支援コース(最大1億円)

1)事業展開等リスキリング支援コースとは?

新規事業の立ち上げのような事業展開等に伴い、雇用保険の被保険者である自社の社員に対し新たな分野で必要となる知識・技能を習得させるための訓練等を実施した場合、助成金を受け取れるコースです。

2)助成金を受け取るには?

10時間以上のOFF-JT(会社の事業活動と区別して行われる訓練。これと反対に、事業活動と区別せずに行われる訓練がOJT)で、次のいずれかに該当する職務関連の訓練を実施する必要があります。

- 会社が事業展開を行うに当たり、新たな分野で必要となる専門的な知識・技能の習得をさせるための訓練

- 事業展開は行わないが、社内のDX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるに当たり、関連業務に従事させる上で必要な専門的な知識・技能を習得させるための訓練

また、実施に当たっては、まず事業展開等の内容を記載した「事業展開等実施計画(様式が決まっています)」を作成し、訓練の内容やスケジュールを記載した「職業訓練実施計画(同じく様式が決まっています)」と一緒に都道府県労働局に届け出る必要があります。なお、事業展開については、訓練開始日から3年以内に実施する予定であること、または6カ月前までに実施したものである必要があります。

3)受け取れる金額はいくら?

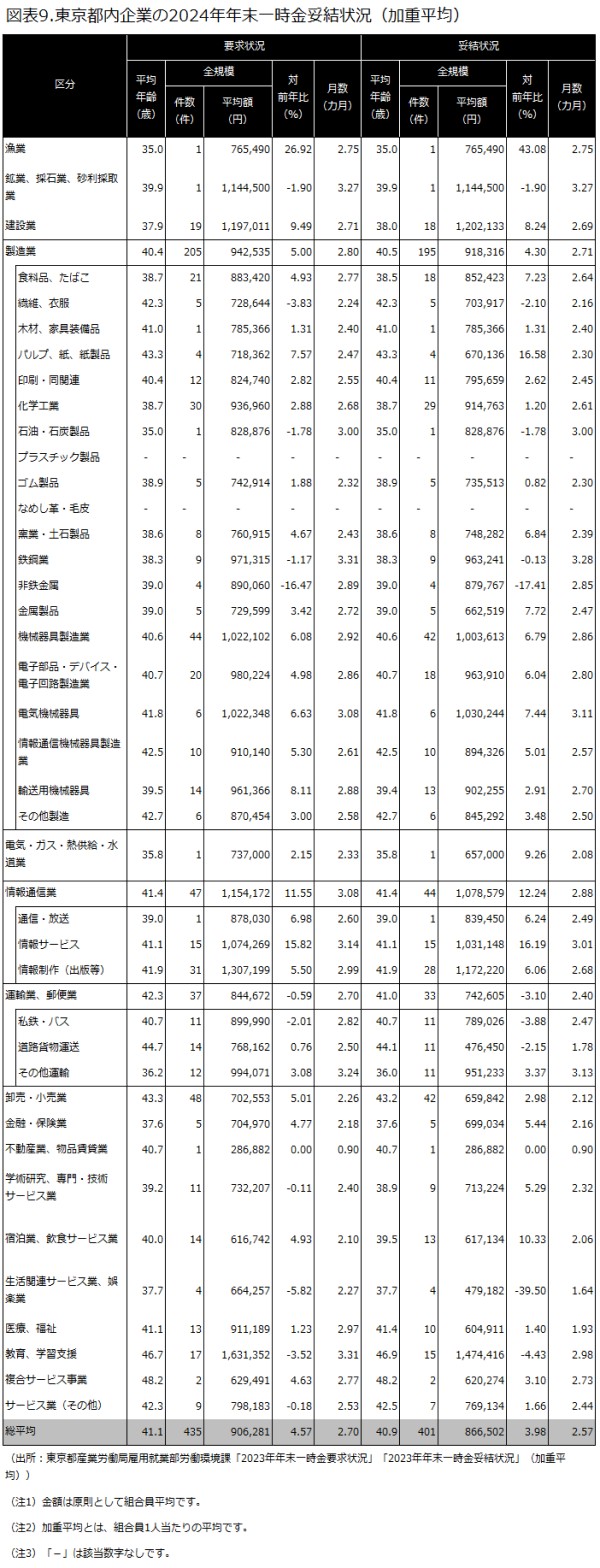

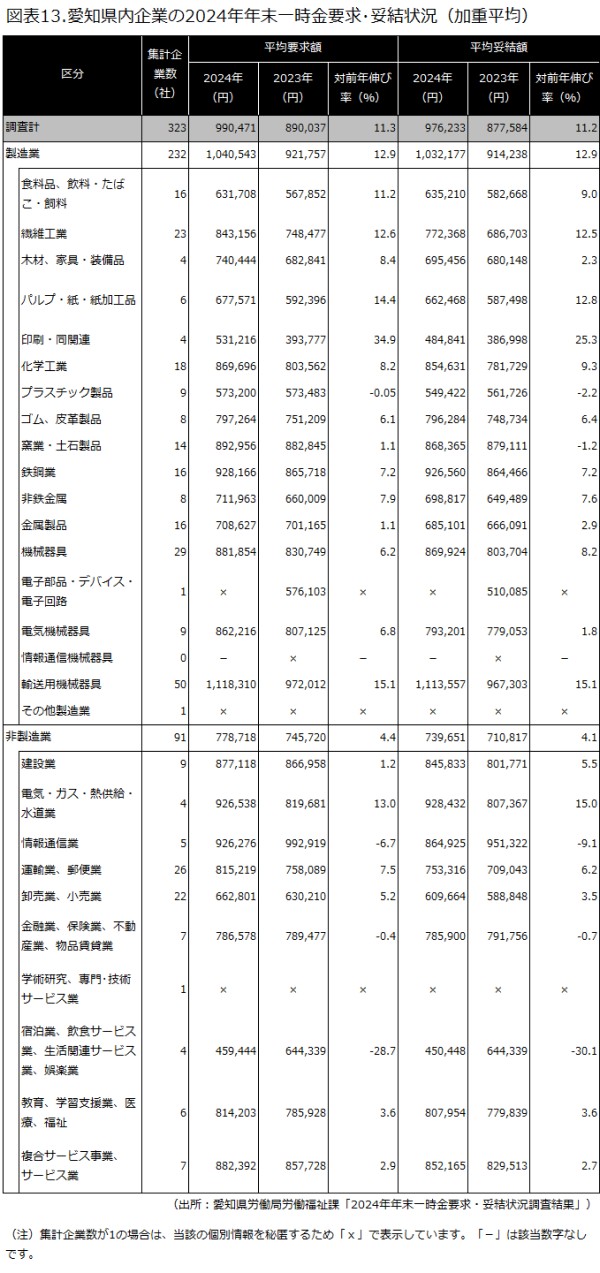

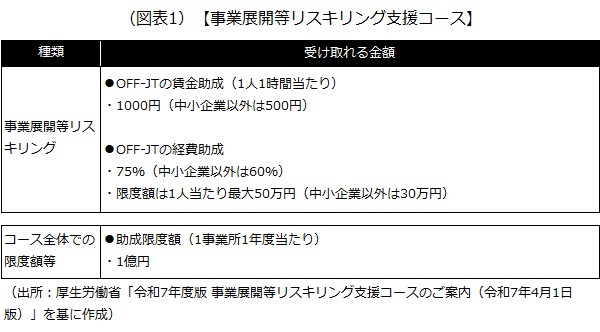

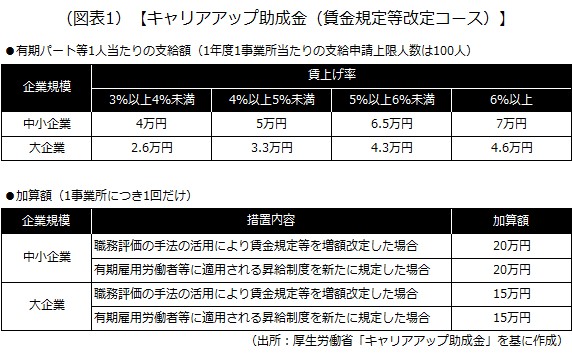

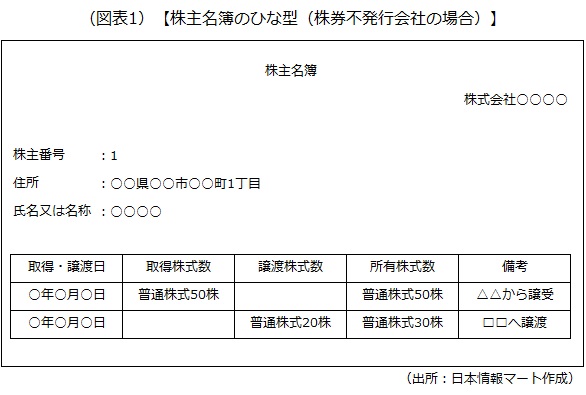

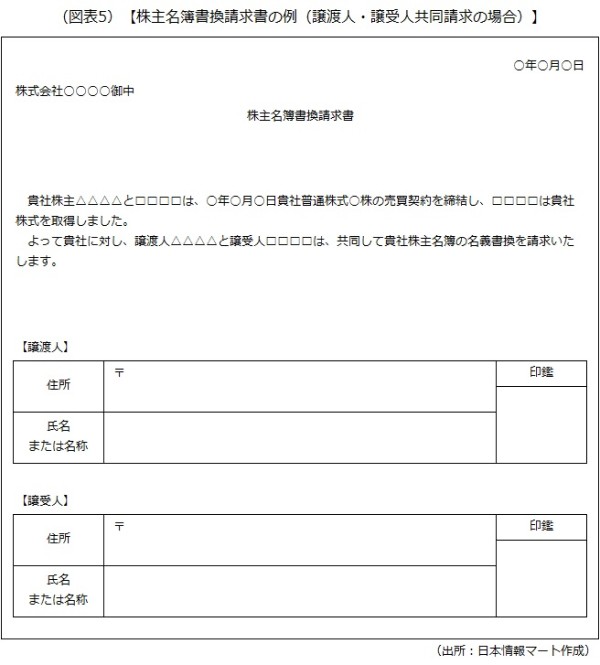

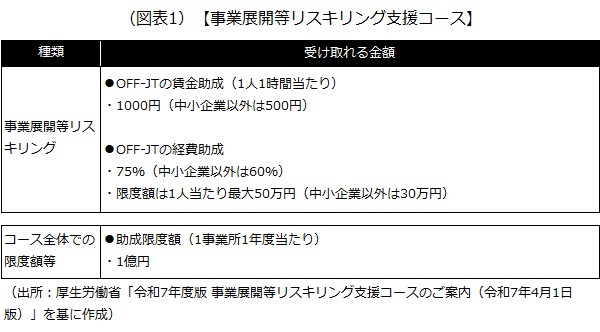

図表1の額を受け取れます。

要件を満たした場合、1年度につき最大1億円を受け取れる計算になります。

4)専門家のワンポイントアドバイス

職業訓練実施計画を作成した場合、必要書類とともに訓練開始日の6カ月前から1カ月前までの間に都道府県労働局に提出する必要があります。提出後、訓練を実施することになりますが、

訓練終了日の翌日から2カ月以内に支給申請をしないと、助成金が受け取れなくなる

ので注意しましょう。なお、e-ラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練・育児休業中の訓練については、経費助成のみとなります(定額制サービスによる訓練に対する経費助成は、1人当たり月額2万円)。

3 人材育成支援コース(最大1000万円)

1)人材育成支援コースとは?

雇用保険の被保険者である自社の社員に対し、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練等を実施した場合、助成金を受け取れるコースです。

2)助成金を受け取るには?

このコースは「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」に分かれていて、いずれも事業展開等リスキリング支援コースと同じく、職業訓練実施計画の届け出が必要です。なお、「認定実習併用職業訓練」については厚生労働大臣の認定を、「有期実習型訓練」についてはキャリアコンサルタント等による面接を事前に受ける必要があります。

1.人材育成訓練

10時間以上のOFF-JT訓練が対象です。職業訓練実施計画に基づき事業内訓練を実施するか、対象者が事業外訓練を受講する必要があります。

- 事業内訓練(会社自らが企画・主催・運営する訓練計画により行う訓練等)

- 事業外訓練(社外の教育訓練機関等に受講料を支払い受講させる訓練等)

2.認定実習併用職業訓練

新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が対象です。訓練開始日において、15歳以上45歳未満であることが条件とされています。職業訓練実施計画に基づき、社内におけるOJTと教育訓練機関等で行われるOFF-JTを受講し、訓練終了後にジョブ・カードによる対象者の評価を実施する必要があります。

3.有期実習型訓練

有期雇用者等の正社員転換を目的として実施する、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が対象です。職業訓練実施計画に基づき、社内におけるOJTと教育訓練機関等で行われるOFF-JTを受講、訓練終了後にジョブ・カードによる対象者の評価を実施する必要があります。

3)受け取れる金額はいくら?

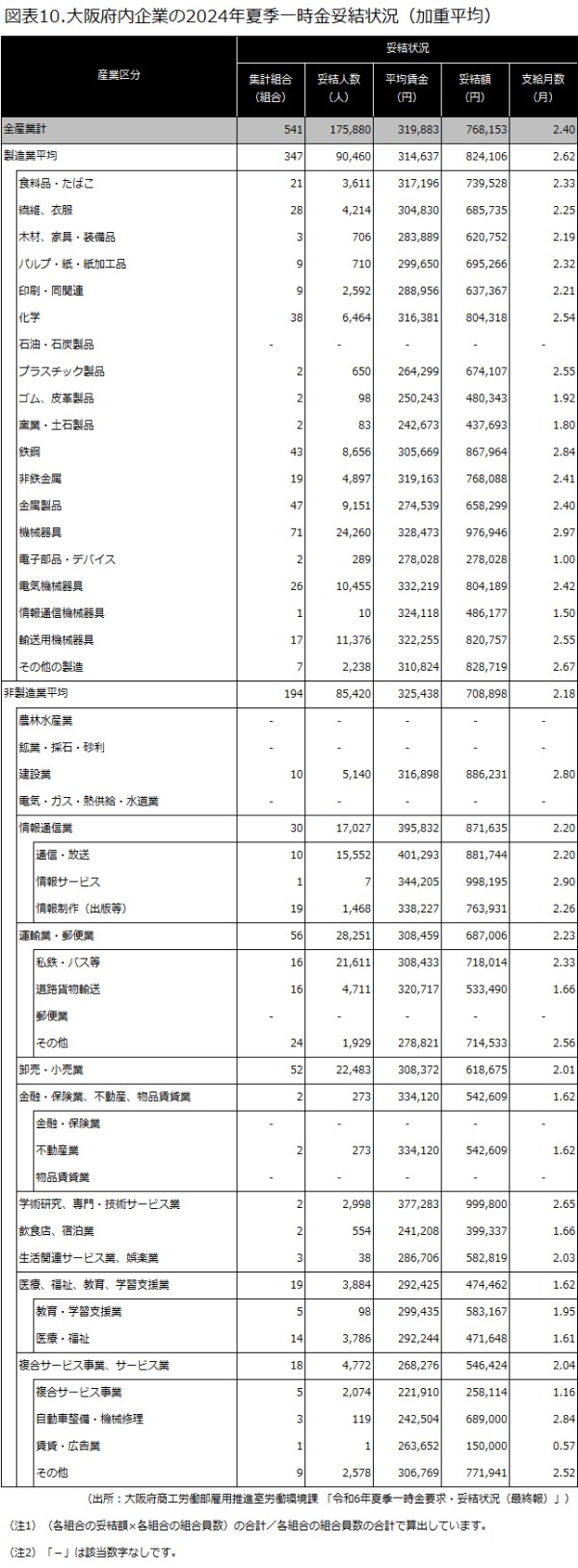

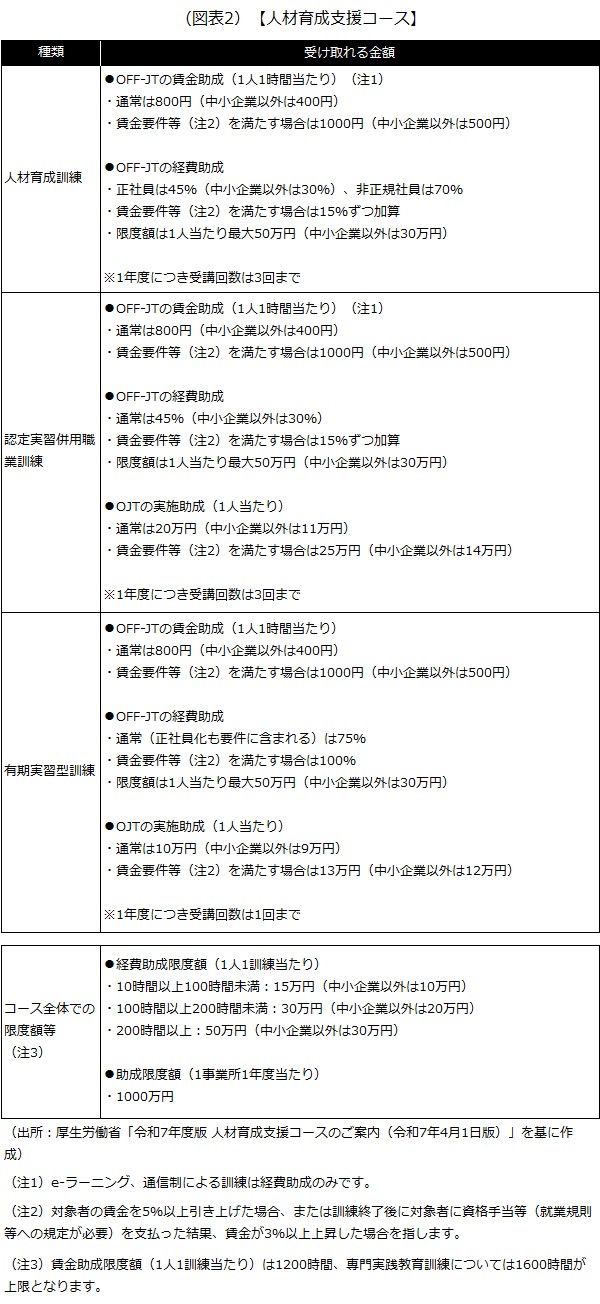

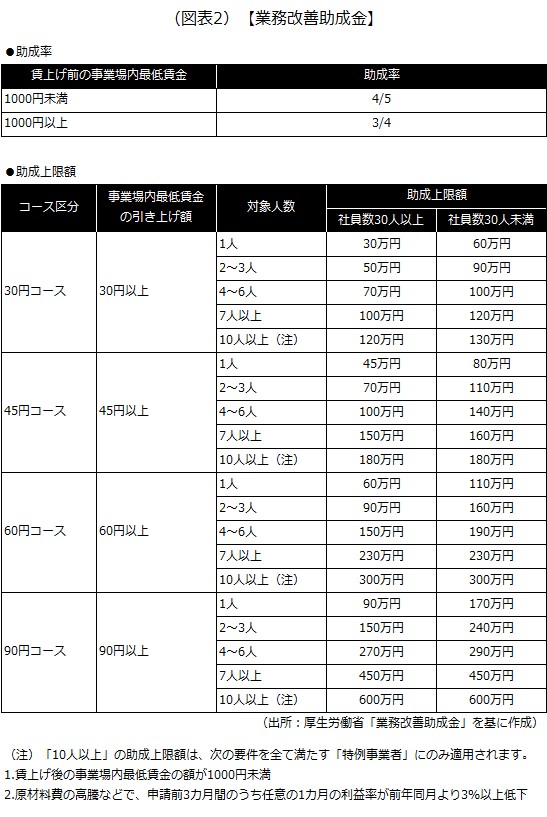

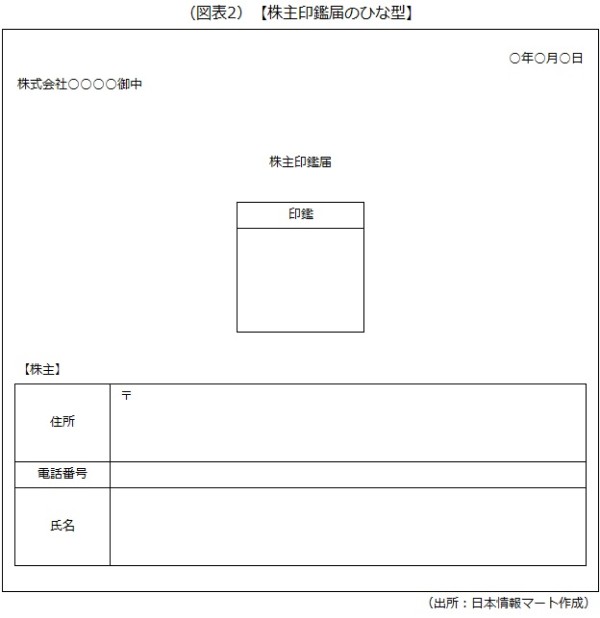

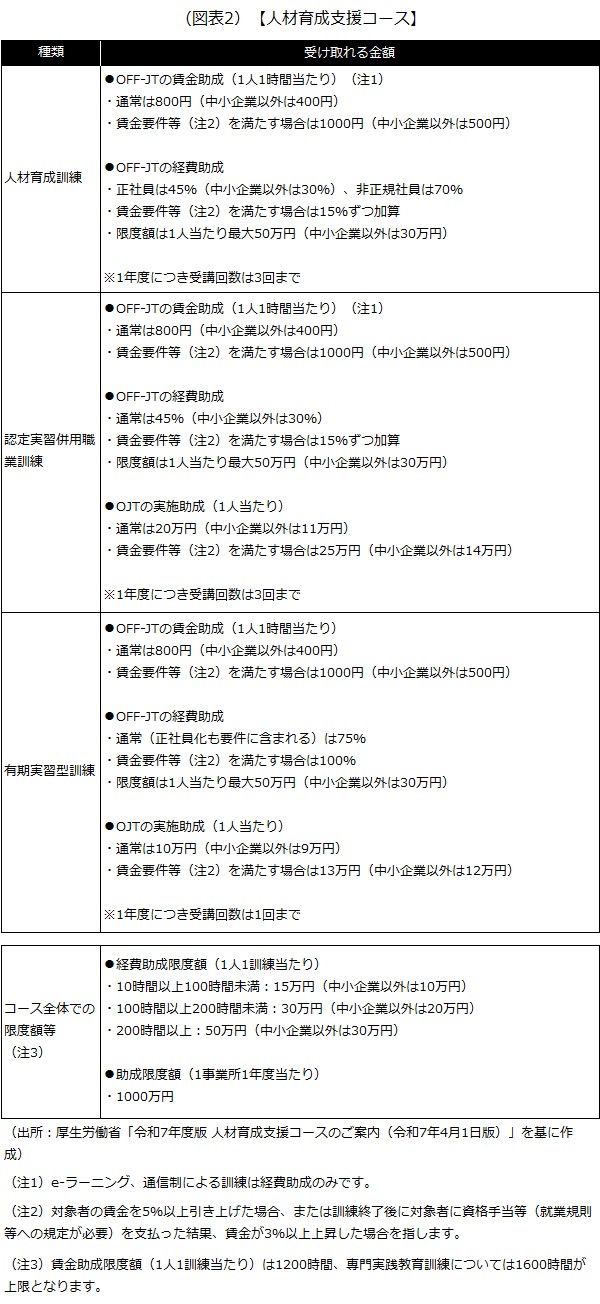

訓練それぞれについて、図表2の額を受け取れます。

要件を満たした場合、1年度につき最大1000万円を受け取れる計算になります。

4)専門家のワンポイントアドバイス

事業展開等リスキリング支援コースと同じく、支給申請のスケジュールに注意が必要です。なお、有期実習型訓練については、原則として支給申請期間(訓練終了日の翌日から2カ月以内で支給申請日まで)の間に対象者の正社員転換を果たす必要がありますが、2025年度からは、結果的に正社員転換が実施されなかった場合も、次の要件を満たすと助成を受けられるようになっています。

- 職業能力開発推進者を選任していること

- 事業内職業能力開発計画を策定・周知していること

- 定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保等について定めていること

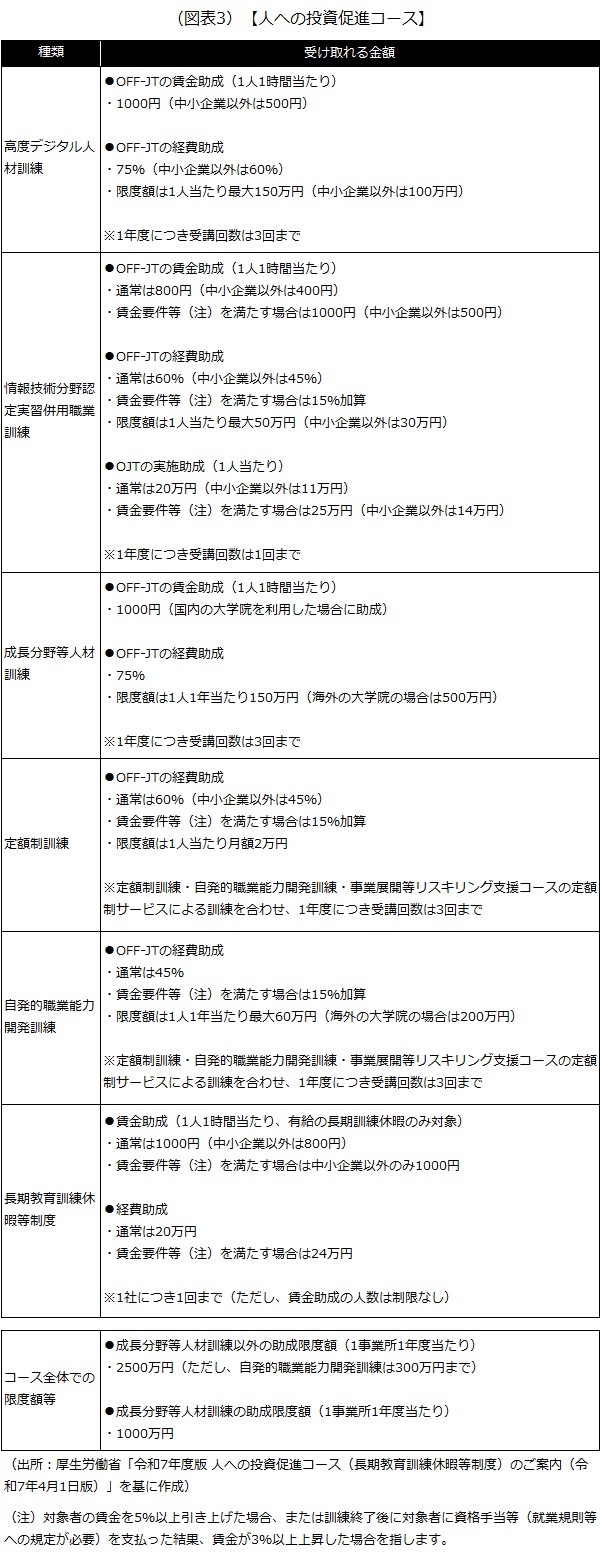

4 人への投資促進コース(最大3500万円)

1)人への投資促進コースとは?

雇用保険の被保険者である自社の社員に対するデジタル人材・高度人材を育成する訓練、社員が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合、助成金を受け取れるコースです。

2)助成金を受け取るには?

このコースは、「高度デジタル人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」「成長分野等人材訓練」「定額制訓練」「自発的職業能力開発訓練」「長期教育訓練休暇等制度」に分かれています。

「高度デジタル人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」「成長分野等人材訓練」「定額制訓練」「自発的職業能力訓練」については、「職業訓練実施計画届(様式が決まっています)」を作成し、都道府県労働局に届け出た上で、

- 事業内訓練(会社自らが企画・主催・運営する訓練計画により行う訓練等)

- 事業外訓練(社外の教育訓練機関等に受講料を支払い受講させる訓練等)

のいずれか(高度デジタル人材訓練・情報技術分野認定実習併用職業訓練以外は事業外訓練のみ)を、原則としてOFF-JTにより実施する必要があります。

なお、「情報技術分野認定実習併用職業訓練」に関しては、「職業実施計画届」とは別に厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。

一方、「長期教育訓練休暇等制度」については、「制度導入・適用計画届(こちらも様式が決まっています)」を作成し、都道府県労働局に届け出た上で、

のいずれかを新たに導入し(既に導入している場合も対象)、計画期間内に各制度に基づいた制度を一定回数適用させることが必要となります。

1.高度デジタル人材訓練

高度デジタル人材(ITSS(ITスキル標準)・DSS-P(DX推進スキル標準)レベル3・4となる訓練または大学への入学(情報工学・情報科学)等)を育成するための訓練が対象です。

2.情報技術分野認定実習併用職業訓練

IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が対象です。訓練開始日において、社員が15歳以上45歳未満であることが要件とされています。

3.成長分野等人材訓練

成長分野等(デジタル、クリーンエネルギー、人工知能、量子、バイオ、宇宙等の成長が期待される分野等)に関する、海外を含む大学院での訓練が対象です。

4.定額制訓練

サブスクリプション型の研修サービスによる訓練が対象です。

5.自発的職業能力開発訓練

社員が自発的に受講した訓練で、会社が訓練費用を負担するものが対象です。

6.長期教育訓練休暇等制度

働きながら訓練を受講するための長期教育訓練休暇制度や短時間勤務等制度(所定労働時間の短縮・所定外労働時間の免除)を導入し、社員がそれらを利用して訓練を受けた場合に助成を受けられます。なお、既に制度を導入している場合でも助成の対象となります。

3)受け取れる金額はいくら?

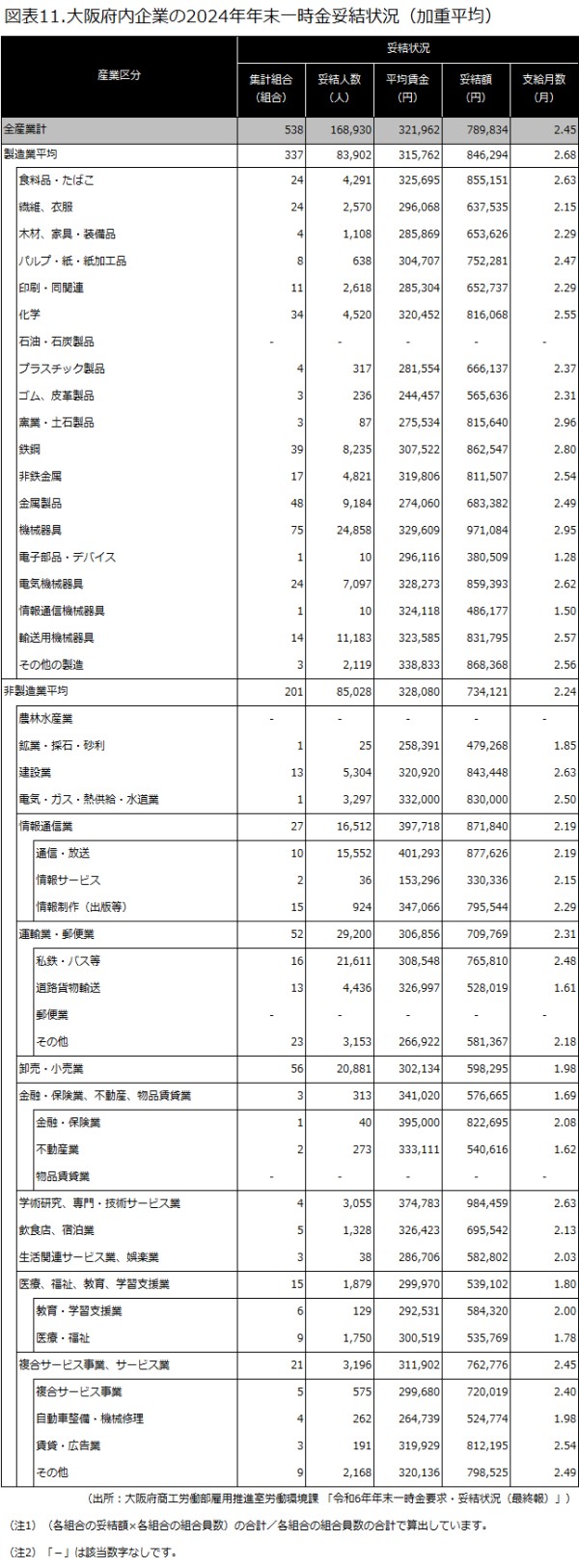

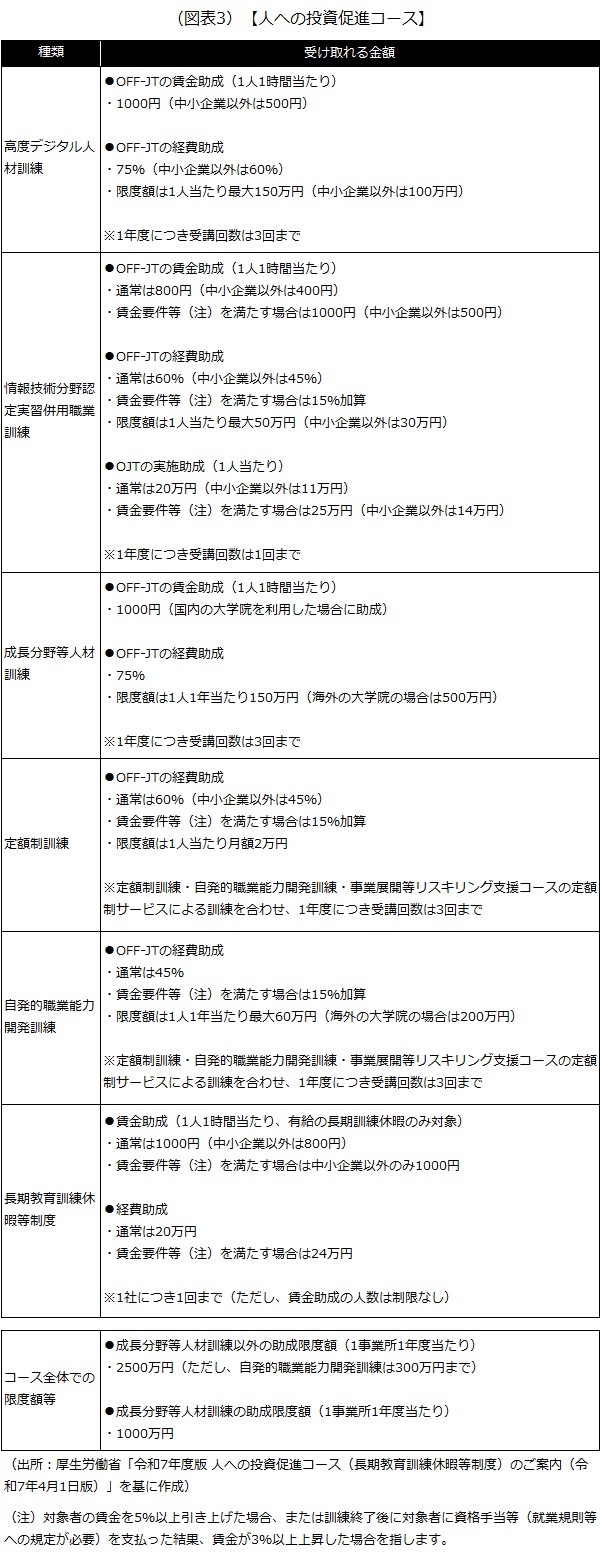

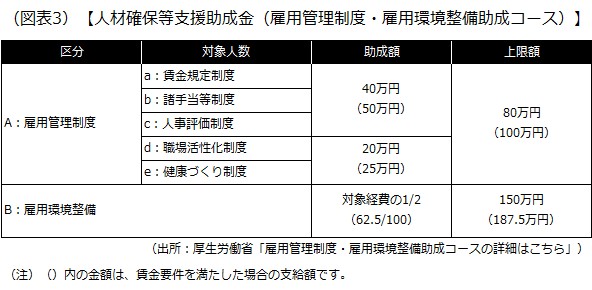

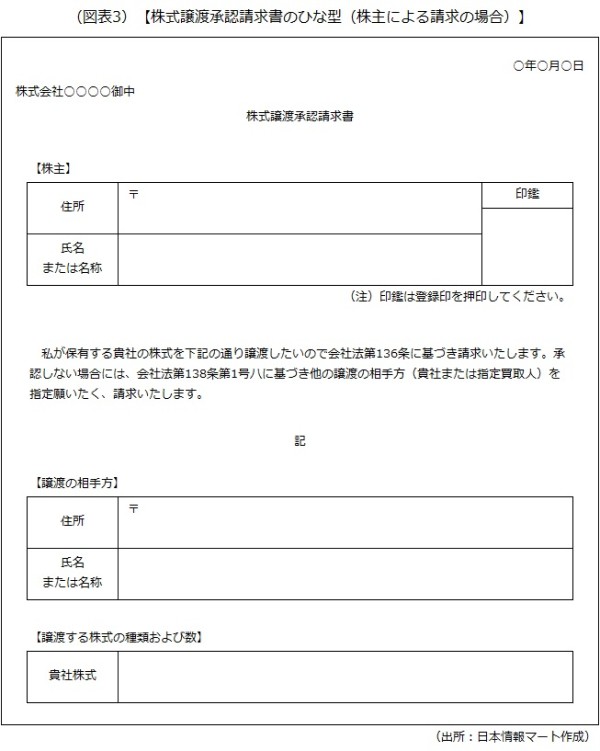

図表3の額を受け取れます。

要件を満たした場合、1年度につき最大3500万円を受け取れる計算になります。

4)専門家のワンポイントアドバイス

長期教育訓練休暇等制度を除く訓練等は、図表3の通り1年度当たりの受講回数が決まっています。また、賃金助成については、次のように限度時間が決められています。

- 高度デジタル人材訓練:原則1200時間(大学院、大学、専門実践教育訓練は1600時間)

- 情報技術分野認定実習併用職業訓練:1200時間

- 成長分野等人材訓練:原則1200時間(大学院、大学、専門実践教育訓練は1600時間)

- 長期教育訓練休暇等制度:1600時間(中小企業以外は1200時間)

なお、このコースでは職業訓練実施計画届や制度導入・適用計画を届け出てから訓練等を実施しますが、

計画を届け出る前に訓練を実施したり、制度を導入したりすると、助成対象外になる

ので注意が必要です。また、届け出後に計画内容に変更が生じた場合、所定期日までに変更届を提出しなければなりません。

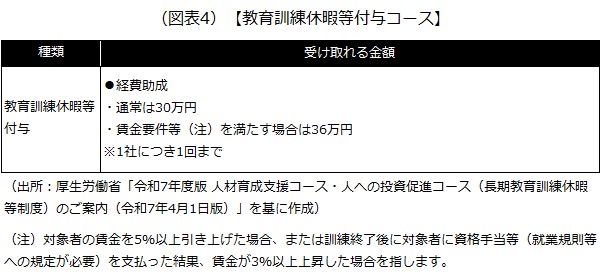

5 教育訓練休暇等付与コース(最大36万円)

1)教育訓練休暇等付与コースとは?

有給の教育訓練休暇制度(3年間で5日以上の取得が可能な制度)を導入し、対象者が当該休暇を取得して教育訓練等を受けた場合、助成金を受け取れるコースです。

人への投資促進コースの長期教育訓練休暇等制度は、長期の教育訓練休暇を対象としていますが、こちらは短期の教育訓練休暇を想定しています。

2)助成金を受け取るには?

人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度コース)と同じく、事前に制度導入・適用計画を届け出た上で、有給の教育訓練休暇制度(3年間で5日以上の取得が可能な制度)を導入し、対象者が実際に休暇を取得して訓練を受ける必要があります。

なお、制度を導入するだけでなく、就業規則等への規定及び監督署への届け出(10人未満の場合は、申立書の提出)が必要となります。

3)受け取れる金額はいくら?

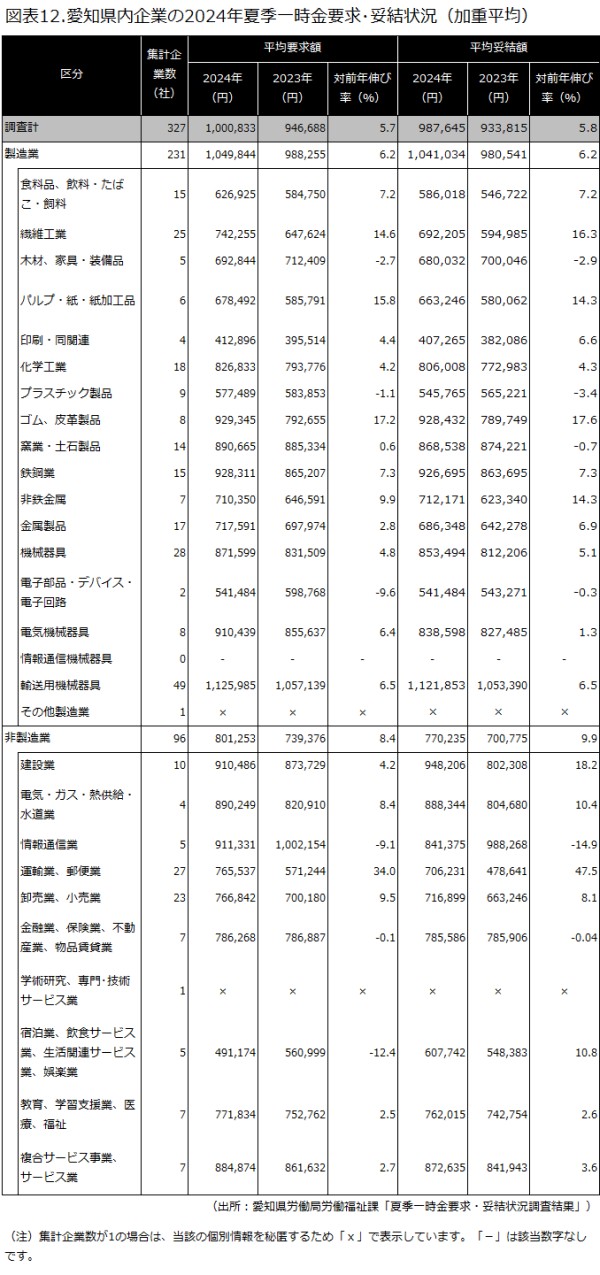

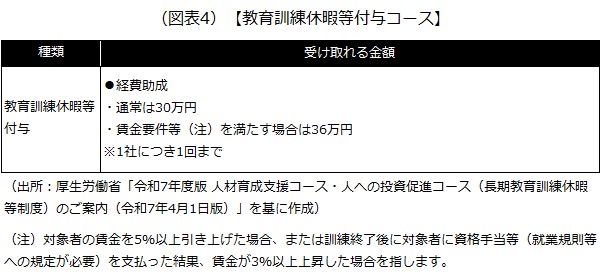

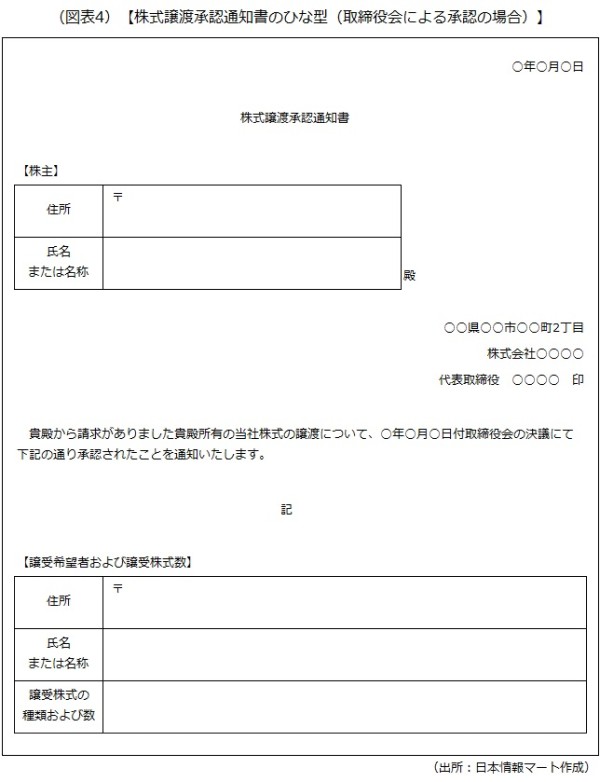

図表4の額を受け取れます。

1社につき1回までの支給となりますが、要件を満たした場合、最大36万円を受け取れる計算になります。

4)専門家のワンポイントアドバイス

人への投資促進コースと同じく、制度導入・適用計画を届け出る前に制度を導入すると、助成対象外になる点に注意が必要です。また、就業規則の届け出義務がある場合は、就業規則において規定した制度施行日までに監督署に届け出していない場合についても助成対象外となります。

以上(2025年5月作成)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00746

画像:78art-Adobe Stock