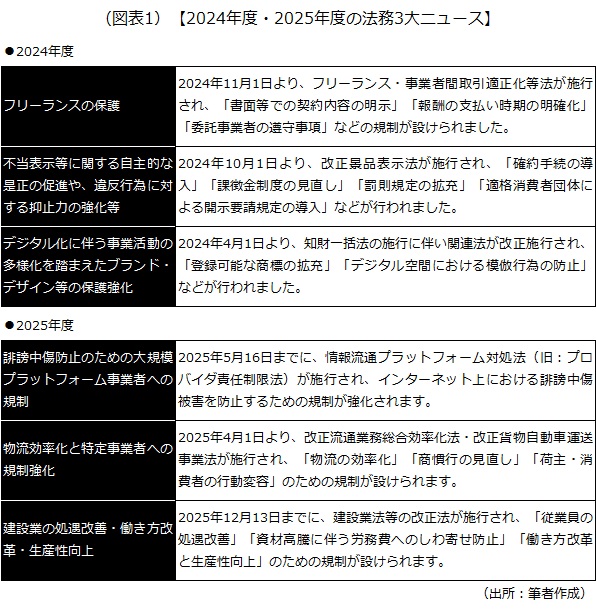

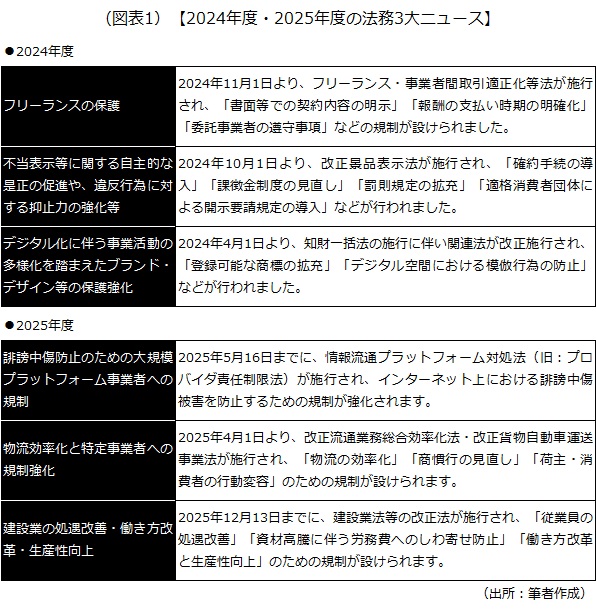

1 2024年度・2025年度の3大ニュース

2024年度は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行による「フリーランスの保護」、改正景品表示法の施行による「不当表示等に関する自主的な是正の促進や、違反行為に対する抑止力の強化等」が行われました。また、知財一括法の施行により、「デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化」が図られました。

2025年度は、情報流通プラットフォーム対処法による「誹謗中傷防止のための大規模プラットフォーム事業者への規制」、流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正による「物流効率化と特定事業者への規制強化」が行われます。また、建設業法等の改正により、「建設業の処遇改善・働き方改革・生産性向上」も図られます。2024年度・2025年度の法務3大ニュースは次の通りです。

2 2024年度の総括

2024年度の各種法改正は、いずれも主に中小企業にとって大きな影響がありました。特に、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されたことで、フリーランスに業務を発注する会社の多くが、体制の見直しを迫られたのではないでしょうか。

また、一般消費者向けの商品やサービスを販売・提供する会社としては、景品表示法違反による直罰規定の新設や課徴金制度の見直し等で制裁の強化もあり、不当表示等を行った場合の社内体制の構築も求められるようになりました。

その他、知財一括法により、特にスタートアップや中小企業を中心として、商標登録のハードルが下がり、また、データ保護が強化されて、新事業の展開が後押しされたことと思います。

3 2025年度の主なニュース

1)誹謗中傷防止のための大規模プラットフォーム事業者への規制

インターネット上における誹謗中傷被害を防止するため、2025年5月16日までに、従来のプロバイダ責任制限法に代わり、情報流通プラットフォーム対処法が施行されます。この法律の規制の対象となるのは、

「大規模特定電気通信役務提供者」(大規模特定電気通信役務を提供する者として、総務大臣に指定された事業者。いわゆる大規模プラットフォーム事業者のこと)

で、主にSNSや匿名掲示板等の運営事業者が該当します。

「誹謗中傷は主に大規模プラットフォームで行われるので、被害を食い止めるには大規模プラットフォーム事業者に迅速かつ十分な対応を義務付けるべきだ」というのが同法の趣旨で、主要なものとして次の5つの義務が設けられます。

- 削除申出窓口・手続の整備・公表

- 削除申出への対応体制の整備(十分な知識経験を有する者の選任等)

- 削除申出に対する判断・通知(原則、一定期間内)

- 削除基準の策定・公表(運用状況の公表を含む)

- (削除した場合)発信者への通知

「1.削除申出窓口・手続の整備・公表」「2.削除申出への対応体制の整備」「3.削除申出に対する判断・通知」は、

投稿の削除対応の迅速性を求めるもの

です。大規模プラットフォーム事業者には、利用者からの削除申請を受け付ける窓口や手続を整備し、その情報を公表することが義務付けられます。また、誹謗中傷等の情報を削除してほしいと申出があった場合、

十分な知識経験を有する「侵害情報調査専門員」が遅滞なく調査を実施し、一定期間内にその情報が権利を侵害しているかを判断、その後、結果を申請者に通知

しなければなりません。

「4.削除基準の策定・公表」「5.発信者への通知」は、

削除対応に関する運用状況の透明性を求めるもの

です。一般の利用者からしても、どのような投稿が削除の対象となるのか明確でなければ、自由に情報発信を行うことができません。そのため、大規模プラットフォーム事業者は、

削除対象となる投稿がどのようなものか、どのような行為があった場合にアカウントが停止されるのか、基準を策定した上で事前に公表

する義務を負います。そして、投稿の削除やアカウントの停止を行った場合、その旨を発信者に対して通知しなければなりません。

これらの義務に違反した場合、大規模プラットフォーム事業者は、行政指導・行政命令を受けたり、行政命令に違反した場合には刑事罰を受けたりします。

2)物流効率化と特定事業者への規制強化

いわゆる「2024年問題」による、物流停滞への懸念や死亡・重傷事故の増加に対処するため、2025年4月1日より、改正流通業務総合効率化法・改正貨物自動車運送事業法が施行されます。

まず、改正流通業務総合効率化法のポイントは次の通りです。

- 全ての事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課す

- 1.の取り組み状況について国が判断基準を策定し、指導・助言、調査・公表を実施する

- (一定規模以上の事業者に対し)中長期計画の作成や定期報告等を義務付ける

- (一定規模以上の荷主に対し)物流統括管理者の選任を義務付ける

2024年4月1日より、物流業界にも労働基準法の「時間外労働の上限規制」が適用されるようになり、物流の停滞が懸念されています。そのため、

- 物流の効率化

- 商慣行の見直し

- 荷主・消費者の行動変容

を行って、荷待ち・荷役時間の短縮や積載率の向上等を図ることで、この問題を乗り切ろうというのが改正法の趣旨です。

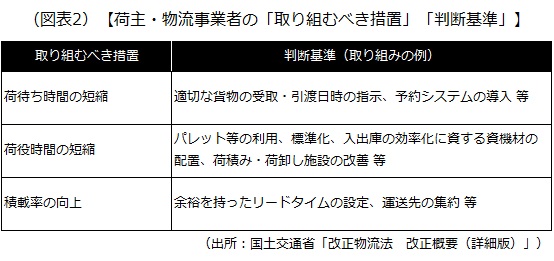

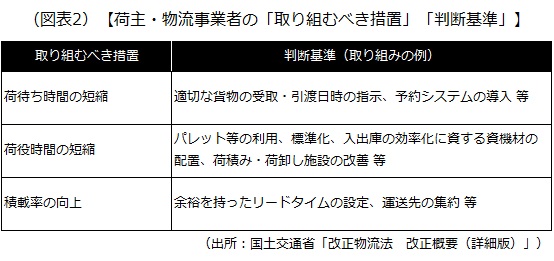

具体的には、「荷主(発荷主、着荷主)」「物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)」それぞれに、次のような措置を講じる努力義務が課せられます。

続いて、改正貨物自動車運送事業法のポイントは次の通りです。

- 運送契約の締結等の際、所定の事項を記載した書面の交付等を義務付ける

- 元請事業者に対し、実運送体制管理簿の作成を義務付ける

- 下請事業者への発注適正化について努力義務を課し、一定規模以上の事業者に対し、管理規程の作成や管理者の選任を義務付ける

真荷主と運送事業者が運送契約を締結するとき、また、運送業務を受託した事業者(元請事業者)がその仕事をさらに下請けに出すときには、原則として以下の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

- 運送の役務の内容およびその対価

- 運送の役務以外の役務が提供される場合は、その内容および対価

- その他省令で定める事項

また、これと併せて、元請事業者には、

実際の運送体制を記録した管理簿(実運送体制管理簿)の作成・保存が義務付けられ、下請け発注に関する一定の健全化措置を講ずること

も義務付けられます。

3)建設業の処遇改善・働き方改革・生産性向上

2024年6月14日に建設業法等の改正法が公布され、一部の規定を除き、2025年12月13日までに施行される予定です。今回の建設業法等の改正のポイントは次の通りです。

- 従業員の処遇改善

- 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

- 働き方改革と生産性向上

建設業は、住居やオフィス、商業施設の建設や地域のインフラ構築を担う重要な役割がある一方で、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難な状況にあります。そのため、従業員の処遇改善・働き方改革・生産性向上を促し、建設業の担い手を確保しようというのが改正法の趣旨です。

「1.従業員の処遇改善」では、

建設業者に対して従業員の処遇を確保する努力義務を課すとともに、国が処遇確保に係る取り組み状況を調査・公表

していくことが求められます。これと併せて、

著しく低い労務費等による見積もりや見積もり依頼を禁止

することで、適正な労務費等の確保を目指しています。また、「2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止」のために、契約時のルールとして

- 資材高騰等請負額に影響を及ぼすリスクの情報は、受注者から注文者に提供すること

- 資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を、契約書記載事項として明確化すること

が義務付けられます。

その他、長時間労働を抑制するために著しく短い工期による契約締結を禁止したり、ICTを活用した生産性の向上を求めたりする等、「3.働き方改革と生産性向上」の定めも置かれています。

4 今後の対応について

2025年度も、2024年度と同様に、様々な法改正が行われます。

まず、情報流通プラットフォーム対処法については、インターネット上の誹謗中傷の被害防止と被害者の迅速な救済が期待されています。主に大規模プラットフォーム事業者を対象としていますが、その他のプラットフォームを運営する事業者も、同法の考えを理解した上で、自社として誹謗中傷等にどう向き合うかを検討していくとよいでしょう。

改正流通業務総合効率化法・改正貨物自動車運送事業法については、実際に運送を担う末端の事業者が適正な報酬を得られるようになることが期待されています。多重下請構造が出来上がっている物流業界が対象ということで、影響を受ける会社も多いでしょうから、自社に求められる取り組みの内容を確認しておきましょう。

建設業法等の改正についても、趣旨はおおむね同じです。今後の建設業の担い手を確保するためには、従業員に対して処遇の改善や働き方改革を促すことが必要ですから、法改正を機に、自社の体制を見直していきましょう。

以上(2025年3月作成)

(執筆 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

pj98058

画像:Artur Szczybylo-shutterstock