1 交渉が成立する3つの要素

交渉とは、

相手との話し合いにより、ある取り決めを行うこと

であり、次の3つの要素がなければ成り立ちません。

- 交渉相手

- テーマと双方の主張

- 話し合い(暴力や脅しで屈服させることは有り得ない)

ビジネスでは社内外でさまざまな交渉が行われるので、ビジネスパーソンは交渉を有利に進めるためのスキルを身に付ける必要があります。以下で大切なポイントを紹介していきます。

2 ゼロサム型交渉とプラスサム型交渉

交渉には、ゼロサム型交渉とプラスサム型交渉とがあります。

- ゼロサム型交渉:パイが一定で、その限られたパイの中で両者が取り分を争う

- プラスサム型交渉:パイ拡大の可能性があり、双方の利益に結び付く条件を探る交渉

ビジネス上の交渉のほとんどはゼロサム型交渉であり、交渉自体は成立しても取り分の減ったほうには不満が残ります。そこで、交渉の構造がゼロサム型であると認識されたら、積極的にプラスサム型交渉へと転換を図るようにします。

3 交渉は事前準備が重要

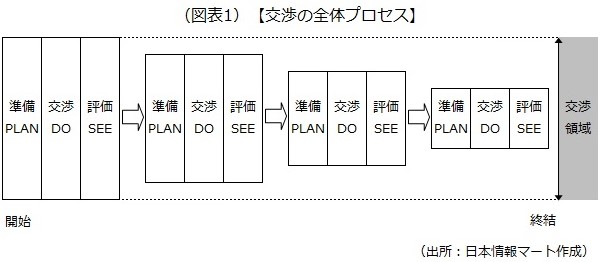

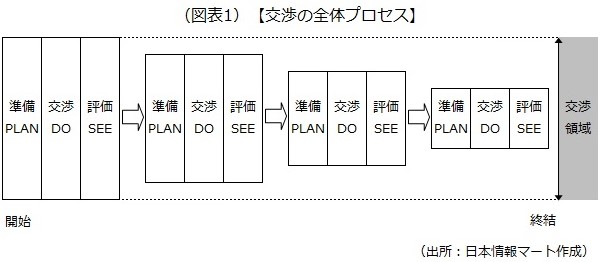

1)交渉の全体プロセスとは

交渉の目的は、話し合いにより、互いにある合意点に達することです。ただし、交渉が1回で終結することはまれで、自分側と相手側とのやり取りを数回繰り返すことで合意に向かっていきます。交渉は、次の3つに分かれます。

- 相手の情報を収集し、交渉のシナリオを考える「準備(PLAN)」の段階

- 実際に自分と相手が同じテーブルで話し合う「交渉(DO)」の段階

- 話し合いの結果を見直して、譲歩する項目などを検討する「評価(SEE)」の段階

つまり、「準備(PLAN)」→「交渉(DO)」→「評価(SEE)」を繰り返しながら、合意を目指すことになります。以下はスムーズに交渉が進んでいるイメージですが、実際には交渉領域から飛び出すことも珍しくありません。

交渉の開始時には、双方が「交渉によってどんなことが期待できるか」「どのようなものが得られるか」などを漠然と考えているため、双方の期待条件には隔たりがあります。それが、交渉が進むにつれて絞り込まれていきます。

2)交渉には事前準備が重要

「交渉が苦手」という人の多くは、交渉前に準備をほとんどしていません。実は、交渉がうまく、対外折衝や営業成績などが優れている人は、交渉の前に時間をかけて準備を行っているのです。ここに、交渉上手になるための大きなヒントが隠れています。仮に、交渉に臨むに当たって用意周到に準備した人と、ほとんど事前準備などをしていない人が交渉をしたらどうでしょう。交渉のプロセスは、間違いなく、用意周到に準備した人に有利に進んでいきます。

交渉に、9回裏2アウトからの逆転サヨナラホームランを期待してはいけません。得点を1点ずつ積み重ね、試合を有利に進めながら最終的には勝利するという、積み重ねのプロセスが求められるのです。この積み重ねのプロセスの第一歩が事前準備です。

4 交渉で優位性を保つための事前準備

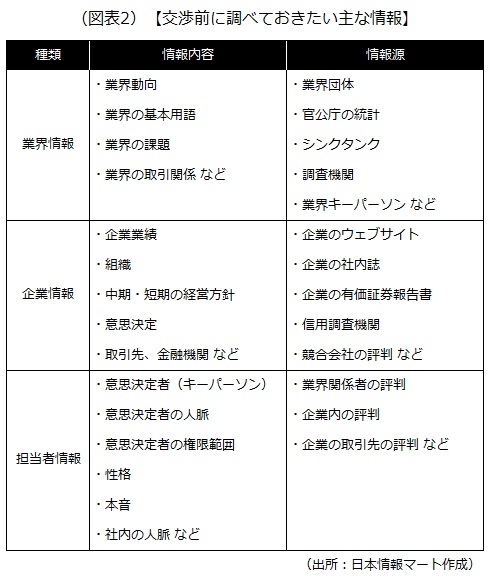

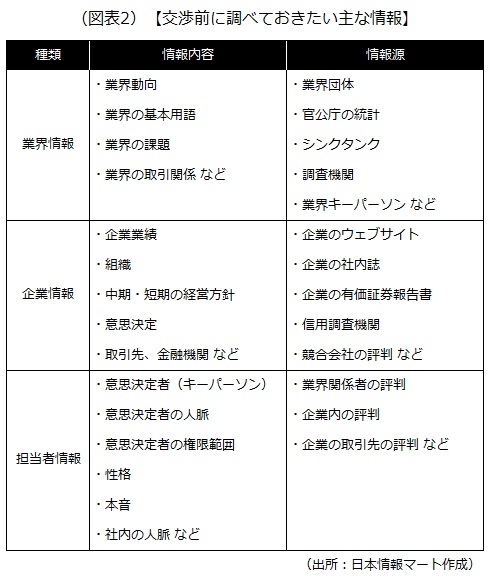

1)情報収集は交渉の第一歩

相手のことを知らずして、交渉を有利に進めることはできません。事前に相手の性格、ビジネス環境、交渉担当者の立場や本音、相手企業の内部事情などの情報を収集します。また、自社の経営者や他部署の方針など、社内の情報も収集しておく必要があります。

交渉では、自分で見聞きした「ナマの情報」を集めることも重要です。例えば、「交渉担当者の権限」です。高圧的な態度を取るのに、実はほとんど権限がないことがあります。この場合、権限を持っている担当者を早く交渉に巻き込まなければなりません。

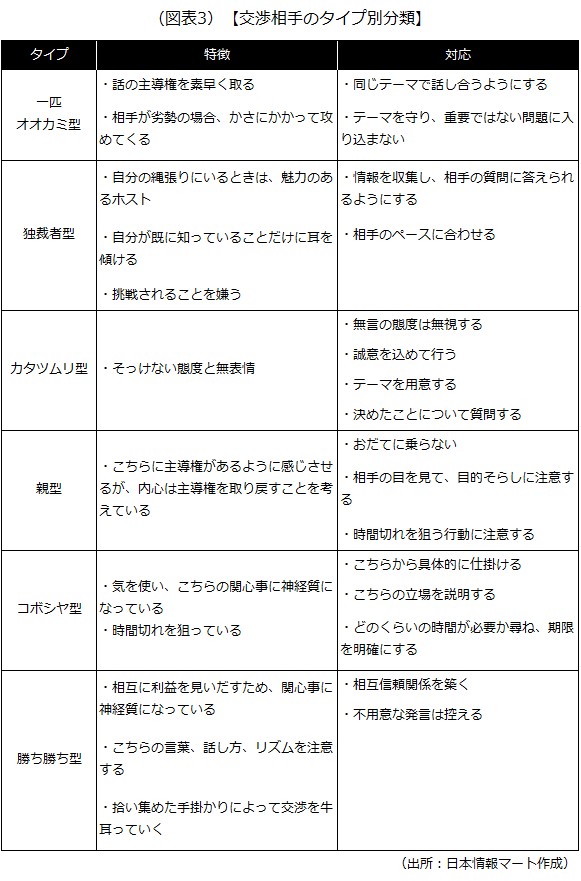

2)相手の性格を知る

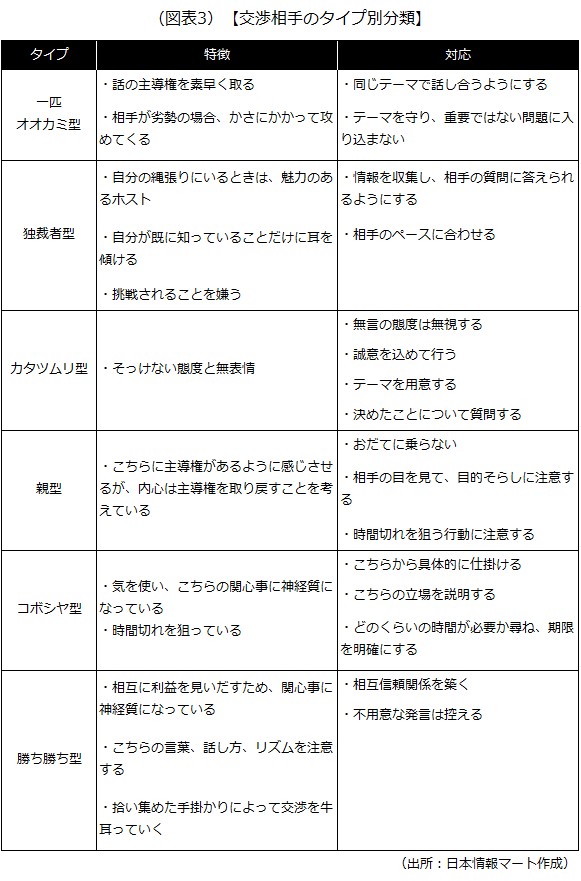

相手はどのような性格かという情報も入手したいものです。交渉はあくまでも「人対人」で行うものなので、相手の性格に合わせた対応が必要です。相手をタイプ別に分けて対応方法を考えます。とはいえ、初対面だと相手の性格が分からないので、1回目の交渉でこうした情報を頭に入れ、2回目以降の交渉に活かしていくことが大切でしょう。

5 パワーバランスの確認

1)依存度を認識する

ビジネスでは、自分の置かれている立場や状況によって、相手との力関係が変化します。例えば、自分が買い手で「価格条件が合って購入する権限があれば有利」です。逆に、自分が売り手で、相手から「あなたの会社以外にも多くの選択肢がある」などと言われたら不利です。

こうした自分と相手との相対的な力関係のことを「パワーバランス」といいます。パワーバランスを客観的に把握することは、交渉を進める上で重要です。交渉におけるパワーバランスは、相手を必要とするかどうかという「依存度」によって変わってきます。交渉相手への依存度が低ければ自分は強気となり、交渉力は大きくなります。逆に、依存度が高ければ自分は弱気となり、交渉力は小さくなります。

この他にも、社会的な力も交渉力の源泉となります。例えば、企業規模や資産額、親会社、株主、取引企業、上場の有無などが交渉力に影響する可能性があります。業界での知名度なども同様です。

パワーバランスをもう少し分かりやすく説明しましょう。パワーバランスを分析した結果をまとめると、自分が「強気」か「弱気」か、相手が「強気」か「弱気」かによって分類されます。

2)自分優位なら「攻撃型戦略」

自分が優位な立場にあり、かつ交渉を決裂させる選択肢もあるなら、相手に譲歩を迫ったり、自社がさらに有利となる別の条件を提示したりすることができます。そのため、基本的に攻撃型戦略を取ります。

例えば、自社の特許をどうしても利用したいという相手との特許料を巡る交渉や、下請け企業や仕入れ先に納入価格の引き下げを求めたりする交渉などがこれに当たります。自分優位の交渉は簡単に思われますが、相手への要求が高過ぎると交渉が決裂する恐れがあります。

3)相手優位なら「防御型戦略」

相手が優位な立場にあるなら、自分は弱者の立場に置かれているわけですから、そのままでは譲歩を迫られてしまうでしょう。そのため、基本的には防御型戦略を取ります。

例えば、大口顧客から値引きを求められるケースです。こうした場合、データなどで具体的に値引きが難しいという裏付けを示して、相手に理解を求める方法があります。また、納期短縮など別の譲歩を示すことで、値引き要求をかわすことも可能です。

4)強気均衡なら「歩み寄り型戦略」

自分と相手が互いに強気で、交渉決裂時の被害が双方ともに小さい場合、相手の譲歩を引き出せなければ膠着状態に陥ります。この場合、双方の状況を認識した上で、互いに一歩ずつ歩み寄ることが必要です。

5)弱気均衡なら「双方譲歩型戦略」

どちらにも交渉を決裂させる選択肢がない場合、交渉が決裂しないように注意を払いながら、少しずつ本音を開示してより良い着地点を模索します。

6 交渉の実践ポイント

1)目的や限界点の設定

「交渉に何を望むのか」。交渉の目的を事前に定めます。そうしないと、相手からの提案に対して明確な回答や逆提案ができず、終始、相手のペースで交渉が進んでしまいます。当然、こちらから交渉を仕掛けていくこともできません。

また、「これ以下の条件では受け入れられない」といった譲歩の限界点を明確に設定します。そして、予想される相手の要求のうち譲歩できる項目をリストアップしておきます。

交渉を始めたときに、双方の期待値に大きな隔たりがあれば、交渉は行き詰まってしまいます。そのようなとき、こちらが譲歩できる項目がはっきりしていれば、交渉をスムーズに進めることができるのです。

2)交渉構造図を作ろう

自分と相手に複数の利害関係者が存在するなど、交渉の状況を把握するのが複雑なケースがあります。このような場合は、その交渉に影響を及ぼすことができる関係者を図にまとめると、交渉の構造が理解しやすくなります。

その際には、各登場人物間の影響を矢印などで示すとよいでしょう。登場人物の事情や本音などの情報を書き込んでおくと、交渉の全体像がさらにはっきりと見えてくるものです。

3)交渉のシナリオを作ってみよう

交渉の進め方についてシナリオを作ります。「最初にどの条件を提示するのか」「どの段階で譲歩を切り出すのか」「譲歩の代償として何を要求するのか」「対立を解消するためにどのような手段を講じるのか」といったシナリオを作ります。

交渉の場を想像しながら条件などを検討すると、頭の中が整理されてくるでしょう。実際に交渉を行う場合、作成した交渉のシナリオを参考にすると、相手との交渉をスムーズに進めることができます。

4)時間管理を徹底する

交渉のシナリオを作る際、タイムスケジュールを整備しましょう。ビジネスの交渉において、時間的制約を伴わない交渉はありません。シナリオを作る際には、初回訪問時から最終合意までのタイムスケジュールを策定しておくのです。

7 怖がらないで交渉に臨む

1)怖さを生む2つの原因

「課長が部長に『提案』する」というのは、日常的なビジネスシーンでよく見られます。ここでは提案という言葉を使いましたが、実際は「部下と上司による交渉」といってよいでしょう。

相手は同じ会社の人間であり、互いに性格や考え方もよく知っています。部下の立場からすると、パワーバランスは相手が優位です。部下のよりどころは「提案する事項について、相手より具体的かつ詳細な情報を持っている」ということだけです。

仮に、あなたが部下だとしましょう。あなたは上司よりも多くの情報をつかんでおり、その情報を根拠に上司にある提案をしています。上司との交渉に「怖がらないで臨む」ことができるでしょうか。相手が自分よりも上位者だから怖いという人もいますが、実はそれだけではありません。自分より上位者を怖がる気持ちとともに、「理解してもらえなかったらどうしよう」など、交渉が失敗に終わるかもしれないという結果について恐れを抱いているのです。

まとめると、「自分より上位者への恐れ」「交渉が失敗に終わるという結果への不安感」が交渉の強さを生む原因です。交渉に臨む際は、このことを認識しなければなりません。

2)結果よりプロセス

例えば、プロ野球選手は、ヒットやホームランという結果を望んでいるに違いありませんが、ヒットやホームランを打とうと思って打席に立ったところで、期待通りの結果が出るわけではありません。

打率3割は上々な成績ですが、逆にいうと7割も打ち損じています。「毎打席ヒットを打つ」といった結果ではなく、「ボールをバットの芯に当てる」といったプロセスを目的にしたほうが、ヒットにならなかった場合でもモチベーションを保てるわけです。

最も良くないのは、「凡打したらどうしよう」と考えながら打席に立ってしまうタイプです。このような考え方で良い結果が生まれるわけがありません。そもそもバットを振ることすらできないかもしれません。

交渉も同じです。交渉はプロセスの積み重ねであり、自分の置かれた立場を考慮に入れ、相手のメリットを見つけて提案し、1つ1つの事項で相手から納得を引き出すことで、交渉を自分に有利に進めることができるのです。

8 怖さの克服

先ほど、部下が上司に提案するケースに触れました。こうしたパワーバランスでの交渉の機会は、通常のビジネスシーンにおいても頻繁に訪れます。重要な交渉ほど、相手の地位や立場は自分よりも上位にあるといってもよいでしょう。

こうした場合、結果への不安だけでなく、相手そのものを怖いと感じてしまいます。上位者に対する怖さを克服しなければ、交渉を自分に有利に進めることはできませんが、どうすればよいでしょうか。

その対策として、まず「相手が納得する提案事項を多く持つこと」「相手より具体的かつ詳細な情報を持つこと」「相手を納得させるため、専門家の意見を収集しておくこと」が大切です。

次に、集めた情報や作成したシナリオを基に、頭の中でシミュレーションします。図表3の「交渉相手のタイプ別分類」を参考に、さまざまなタイプの相手を想定します。こうすることで、向かい合った相手の印象で怖がることが減るでしょう。

また、シミュレーションを行う際には、自分が提案する場面をイメージするだけでなく、相手の立場で提案を受けるシミュレーションもしておきます。事前に相手の立場でシミュレーションをしておくことで、相手の思考が読み取れるようになります。

さらに、交渉の経験が浅く、交渉に自信がないと感じているような場合、シミュレーションだけではなく、同期などに交渉相手の役割を演じてもらい、交渉の練習を行うとよいでしょう。「この部分の説明がうまくいくか心配」など自分が不安に思っている点や、苦手とする相手の特徴などを練習相手に伝えて、特にその部分に注意して交渉相手を演じてもらうと効果的です。

以上(2025年2月更新)

pj70018

画像:Creativa Images-Adobe Stock