1 安全配慮義務を果たすことが健康管理の基本

社員の「健康」維持は今や会社にとって当たり前に取り組まなければならない課題です。会社には、

安全配慮義務:事業に用いる物的施設・設備、人的組織の管理を十分に行う義務

が課せられていています。また、労働基準法や労働安全衛生法では、会社に対して、社員の健康管理に関する義務を課しています。主に次の4つの取り組みが挙げられますが、これらは法令で定められた健康管理の基本ですので、しっかり押さえていきましょう。

- 安全衛生管理体制の構築

- 健康診断やストレスチェック制度の実施

- 長時間労働の抑制

- 社員が病気・けがをした場合の対応

2 安全衛生管理体制の構築

安全衛生管理体制とは、

労働安全衛生法に基づいて会社が整備する、社員の安全と衛生を守るための体制

です。具体的な内容を紹介します。

1)総括安全衛生管理者などの選任

会社には、事業場の社員数や業種に応じて次の担当者を選任する義務があります。「化学物質管理者」「保護具着用管理責任者」は、厳密には安全衛生管理体制に含まれませんが、他の担当者などと連携して安全衛生管理の職務に当たるので、押さえておきましょう。なお、

表内のリスクアセスメント対象物とは、「ラベル表示、SDS等による通知」が義務付けられている危険・有害物質のこと

です。

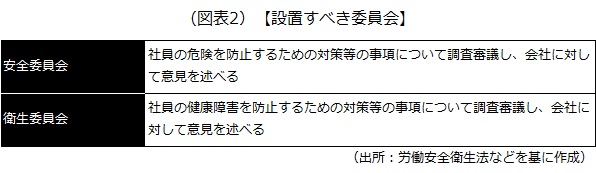

2)安全委員会などの設置

会社には、事業場の社員数や業種に応じて次の委員会を設置する義務があります。安全委員会と衛生委員会の両方の設置義務がある会社は、まとめて「安全衛生委員会」とすることもできます。

なお、自社が選任すべき担当者や設置すべき委員会、具体的な職務内容などを知りたい場合、次のURLにジャンプし、特定のキーワード(担当者や委員会)をクリックすると便利です。

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」(「安全衛生キーワード」全用語一覧)

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo_index04.html

3 健康診断やストレスチェック制度の実施

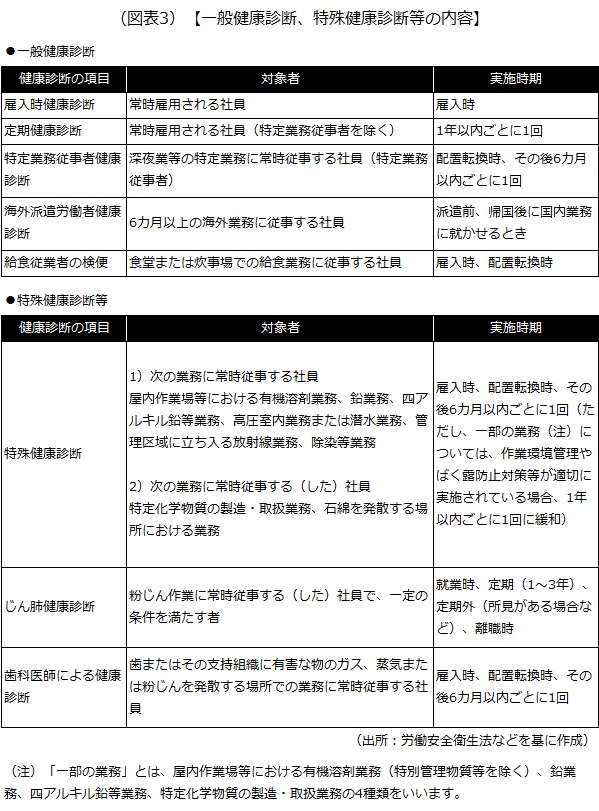

1)健康診断の実施

会社には、法令で定められた健康診断(法定の健康診断)を実施する義務があります。法定の健康診断には、「一般健康診断」と「特殊健康診断等」があります。

- 一般健康診断:定期的な健康診断(5種類)

- 特殊健康診断等:特定の有害な業務に常時従事する社員または従事したことのある社員に行う健康診断(3種類)

それぞれの内容は次の通りです。

この他、図表3に含まれない(一般健康診断でも特殊健康診断等でもない)健康診断として、

- リスクアセスメント対象物に関する健康診断

- 濃度基準値設定物質(ばく露量が濃度基準値(厚生労働省が定める濃度の基準値)以下なら健康障害を生じないとされているリスクアセスメント対象物)に関する健康診断

があります。前者はリスクアセスメント(有害性のリスク診断)の結果に基づき、関係社員の意見を聴いた上で必要があると認められるときに実施が義務付けられ、後者は社員が濃度基準値を超えて濃度基準値設定物質にばく露した恐れがある場合に実施が義務付けられます。

2)ストレスチェック制度の実施

ストレスチェック制度とは、

- ストレスチェック:社員が所定の質問に答えて自身のストレス状態を把握するもので、医師、保健師、必要な研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師が実施する

- 医師による面接指導:高ストレス者から申し出があった場合に医師が実施する

などの一連の施策です。社員数が常時50人以上の会社は、年1回以上、ストレスチェック制度を実施する義務があります。

社員数が常時50人未満の会社は現状、努力義務ですが、

2025年5月14日から3年以内に、常時50人未満の会社も義務化の対象

となりますので、今後の動向に注意が必要です。

4 長時間労働の抑制

1)適切な労働時間管理

会社には、次のいずれかの方法で、全社員(管理監督者を含む)の労働時間を把握し、労働時間の記録に関する書類を5年間(当面の間は3年間)保存する義務があります。

- タイムカードの記録、パソコン等の電子計算機の使用時間の記録など客観的な記録を基礎として確認する方法

- 使用者が自ら現認して確認する方法

- 自己申告により確認する方法(社員への周知、定期的な労働実態의調査などが必要)

労働時間は原則として、

法定労働時間(原則、休憩時間を除き1日8時間、1週40時間)の範囲内

に収まるようにしなければなりません。通称「36協定(さぶろく協定)」と呼ばれる労使協定を締結して所轄労働基準監督署に届け出ると、

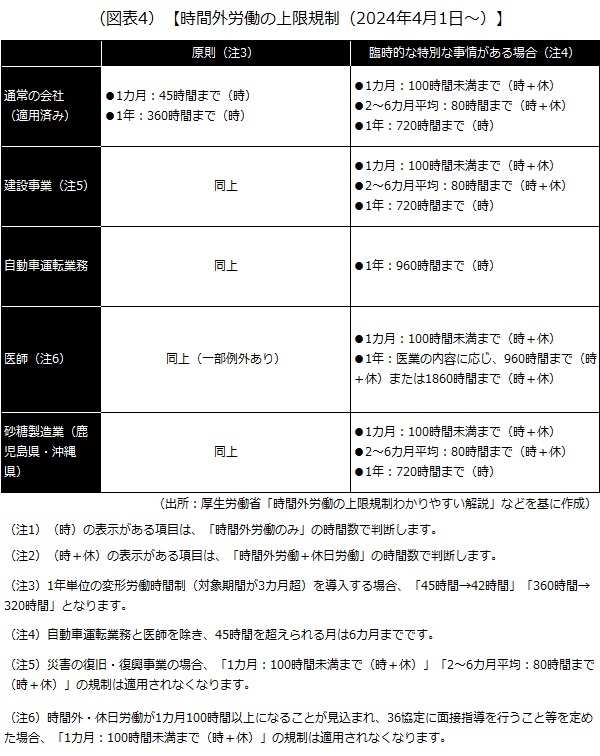

時間外労働(法定労働時間を超える労働、いわゆる残業)、休日労働(法定休日の労働)

を社員に命じられますが、労働基準法では、会社は図表4の「時間外労働の上限規制」を遵守しなければならないとされています。なお、2024年4月1日からは、それまで適用が猶予されていた建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)にも、上限規制が全面適用されています(いわゆる「2024年問題」)。

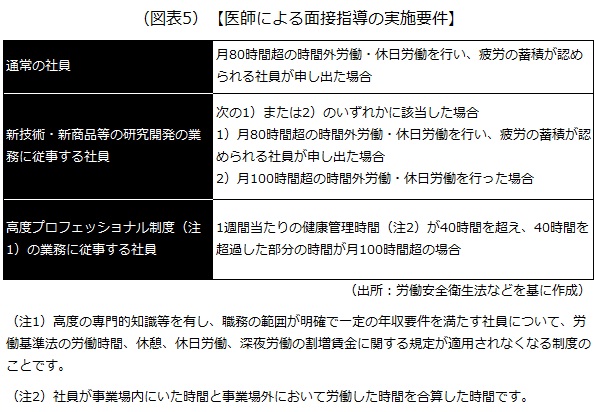

2)労働時間などに応じた医師による面接指導の実施

会社は、次の場合には、該当する社員に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。

5 社員が病気・けがをした場合の対応

1)保険給付を申請するための事業主の証明

ここまで紹介した措置を講じていても、予期せぬ事由等により社員が病気・けがをすることはあります。その場合は早急に治療を受けさせ、必要に応じて休業・休業などの措置を取りましょう。その際、社員が一定の要件を満たしていれば、社員は、

- 労働に起因した災害(業務災害または通勤災害)の場合、労災保険の給付

- 私傷病の場合、健康保険の給付

を請求できます。

労災保険の給付を請求する場合、社員は所定の請求書に必要事項を記入して、所轄労働基準監督署(直接または医療機関経由)に提出します(傷病(補償)年金については不要)。その際、

会社も社員が申告した労働災害の発生日時や発生状況について間違いがない旨を請求書に記入する必要があります。これを「事業主の証明」

といいます。

一方、健康保険の給付を請求する場合、基本的に会社は手続きに関与しませんが、

傷病手当金を請求する場合には、勤務状況や賃金の支払い状況などについて、事業主の証明が必要

になります。

2)復職の可否の判断

社員が病気・けがのために長期間働けない場合、社員を一定期間休業させ、回復を待つことになります。休業期間は、

- 私傷病と通勤災害の場合、一般的に就業規則等で定める期間

- 業務災害の場合、原則として休業が必要なくなるまでの期間

です。私傷病と通勤災害の場合、就業規則等で定める期間を経過しても復職できないときは、就業規則の定めに従って、社員を解雇や退職扱いとします。ただし、

就業規則等の規定だけを理由に社員を解雇等すると、不当解雇と判断される恐れ

があります。そのため、休業期間中から社員、主治医と連絡を取り合い、復職の可能性等を慎重かつ十分に検討することが大切です。一方、業務災害の場合、原則として社員が休業する期間とその後30日間は解雇ができません。これを「解雇制限」といいます。ただし、療養開始から3年が経過し、次のいずれかに該当すると解雇制限が解除されます。もっとも、解雇制限が解除されても解雇が有効と認められるかは別問題であるため、注意が必要です。

- 社員の負傷または疾病などが治癒しておらず、会社が平均賃金1200日分の打切補償を行った場合

- 社員が労災保険の傷病補償年金を受けている(または受けることになった)場合

3)本来の就業スタイルに向けた支援

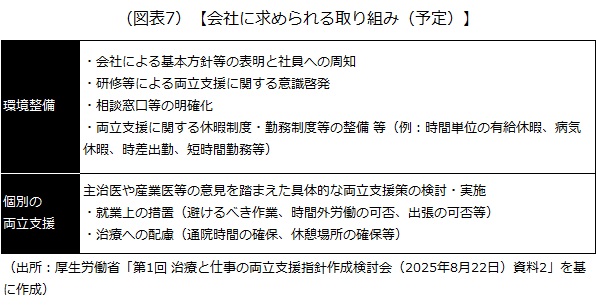

社員が病気やけがにより通常のパフォーマンスを発揮できなくなった場合、あるいは一定期間、職場から離脱を余儀なくされてしまった場合、本来の就業状況に戻るまで多くの時間や労力がかかることがあります。その支援も会社の責務の1つとして考えられます。これまで各社の裁量によるところであったこの部分について、2026年4月から

治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じる努力義務が会社に課せられる

ことになっています。詳細は指針で改めて定められますが、現状、厚生労働省「治療と仕事の両立支援ガイドライン」に基づき、次の取り組みが法制化される予定です。

以上(2026年1月更新)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00437

画像:pixabay