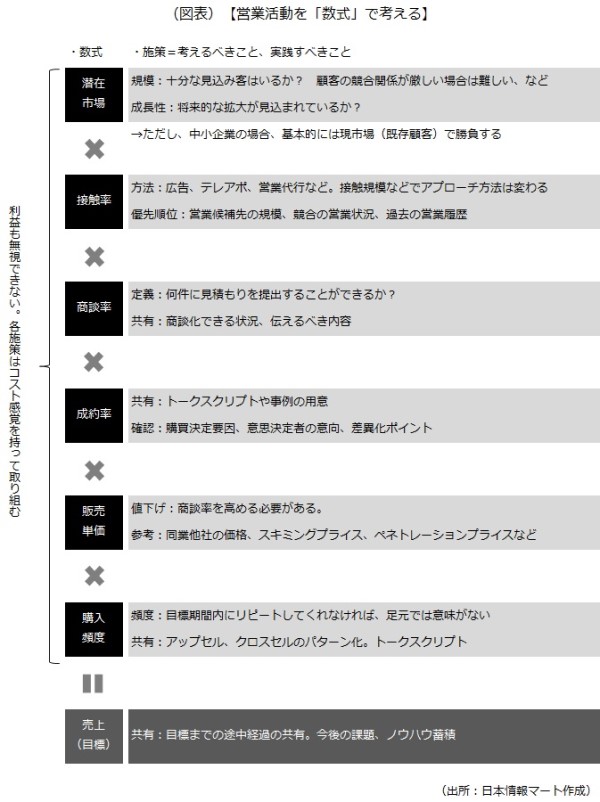

1 短期間で目標を達成するために、営業活動を「数式」で考える

2 (要素1)潜在市場:どこに営業するか?

3 (要素2)接触率:どのようにアプローチするか?

4 (要素3)商談率:何件に見積もりを提出するか?

5 (要素4)成約率:何件獲得できるか?

6 (要素5)販売単価:いくらで販売するか?

7 (要素6)購入頻度:どのくらいの頻度で販売するか?

8 (要素7)売上(目標):コスト感覚を持って目標を達成する

1 短期間で目標を達成するために、営業活動を「数式」で考える

「A社との契約が今期限りとなり、年間1億円の損失が出た。この失注分をこの1年のうちに取り返すぞ!」。極端な例ですが、全社ミーティングでこんな話が上がったら、皆さんの会社ではどのように営業活動を進めるでしょうか?

例えば、「とにかく1件でも多く成約するべくアプローチをし続ける」という方法では、目標を達成するのは困難です。営業担当者の気力も続かず、仮に今回うまくいったとしても再現性がなく、ノウハウが蓄積されません。

営業活動では目標を達成するために、

「どのように進めればより成果を上げやすいか」を考え、行動に落とし込む

ことが大切です。

成果を上げる確率を高めるには、営業活動を1つ1つ分解し、それぞれに施策を立てていくことが必要不可欠です。そのために役立つのがこの記事で紹介する「営業活動の数式」

で、具体的には次の図表のようなイメージです。

次章から、要素ごとに紹介・解説していきます。

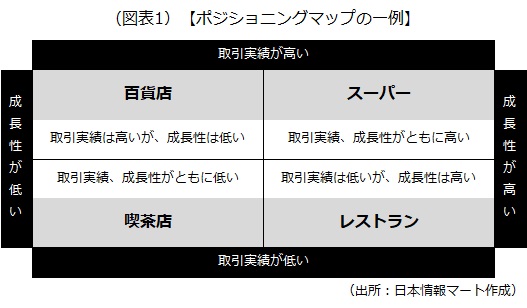

2 (要素1)潜在市場:どこに営業するか?

まず、

アプローチをかけるべき潜在市場の選定

を行います。その際に重視すべきポイントは、次の3つです。

1.市場の大きさ(規模):自分たちの顧客になってくれる可能性がある先が何社あるか?

潜在市場が1万社あるA市場と、100社しかないB市場があったとします。売上目標を達成するために10社の成約が必要だと仮定した場合、A市場なら0.1%、B市場なら10%の顧客化が必要となるため、端的に言えば、A市場のほうが狙いやすくなります。

2.将来の成長性:将来的に社数や規模が増えていくか?

成長性は量と質で考えます。潜在市場にいる社数が増えていくことだけにかぎらず、社数が同じでも、規模が拡大して客単価が大きくなることもあります。自社の市場で勝負することが理想ですが、獲得できる顧客数には限界があるため、別の潜在市場に目を向けることも考えましょう。

3.現実性:市場の中でどれくらいの社数にアプローチできるか?

市場規模は大きいほど魅力的ですが、仮に1万社全てと接触できるかどうかは、自社の資金や人的資源などによります。実際に接触を試みることができる数を加味した選定が必要です。

市場規模を知るためには、官公庁の統計などを役立て、成長性については業界リポートなどを入手するのも1つの手です。

3 (要素2)接触率:どのようにアプローチするか?

市場を選定し終えた後は、接触率について考えていきます。接触率とは、

「潜在市場にいる営業候補先のうち、何件がアプローチ可能か?」の割合

を指します。

その際、何件に対し、どのようなアプローチをかけるかを考えることも重要です。短期間で成果を上げるために効果的な方法の1つに、営業候補先をセグメント(区分け)した上で優先順位を決め、営業メールを送る、テレアポをとるといったものがあります。

セグメントする際に重視したい観点は主に、

- 営業候補先の規模:売上が大きくなる可能性がある先

- 競合の営業状況:自社の商品やサービスを受け入れる土壌がある先

- 過去の営業履歴:過去に成約に至らなかった先

などが挙げられます。

特に重要なのが「3.過去の営業履歴」です。過去に成約に至らなかった先については、その理由や内情をある程度把握しているので、それを加味して短期間でアプローチできる可能性があります。

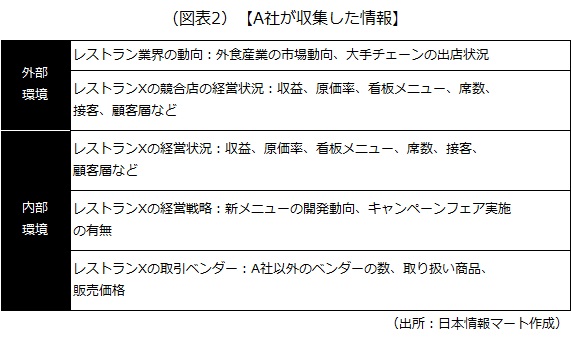

また、競合の営業・導入状況の入手には工夫が必要です。業界関係者へのヒアリング、調査会社への調査依頼なども検討しましょう。

先の「潜在市場」にもかかわってくる話ですが、SNSを使ったアプローチを検討するのも一策です。SNSの投稿や広告にリアクションした人(会社)に対してアプローチするのは、「当社あるいや商品に対してリアクションしている相手」にアプローチすることになるので、まったく一からアプローチするよりも商談に進められる可能性が高いかもしれません。同様に、自社や商品に関連するコンテンツをフックにアプローチするという方法も考えられます。

4 (要素3)商談率:何件に見積もりを提出するか?

商談率とは、

「何件が、見積もりを提出し、商談化するか?」の割合

を指します。何をもって「商談化できている」と言えるのかは考え方がいろいろありそうですが、少なくとも初回の訪問で自己紹介している状態では、商談化できているとは言えません。ここでは、分かりやすく「成約に近い具体的な検討段階」ということで、「見積もりを提出する」ことを商談化するということにします。

商談率は、これまでの商談経験やアプローチ先の状況、時期などを加味することで明らかになります。「商談化しているか・する可能性が高いか」を判断するには、具体的には、

- 具体的な予算を聞き出せれば、見積もりを提出できる可能性が高い

- 予算取りの時期が分かっている

- アプローチ先の意思決定者が同席した

- 競合の営業情報を、アプローチ先のほうから明らかにした

などのポイントが挙げられます。このような情報は、必ず社内で共有しておきましょう。

一方、商談率については「目標から逆算する」という視点も必要です。仮に、目標達成に20社の成約が必要で、これまで商談から成約に至るのが10%だったとすれば、少なくとも200社は商談化していかなければならないということになります。

商談率を上げるために、「既存顧客に対して新商品を案内するときに言うべきこと、見せるべき資料」「新規営業先に話すべき事例」など、状況に応じたトークスクリプトをチーム内で共有しておきましょう。

5 (要素4)成約率:何件獲得できるか?

成約率とは、

「商談化した案件のうち、成約を何件獲得できるか?」の割合

を指します。

仮に、売上目標が1億円で想定の販売単価が500万円であれば、必要な成約件数は20社ということになります。過去の成約率から必要な商談率や接触率を算出し、潜在市場を見る「逆算」も必要です。

成約率を高める方法の1つに、トークスクリプトを用意し社内で共有・ルール化することが挙げられます。例えば、

- 購買決定要因や意思決定者の意向を確認して対応する

- 競合との差異化ポイントを伝える

- 導入後に課題となりそうな点と解決策の事例を伝える

などの点を押さえておくと良いでしょう。最終提案の1週間後には必ず連絡を入れるなど、行動をルール化するのも一策です。

トークスクリプトは、現場の営業担当者からのフィードバックを基に、より成約率の高い言い方や方法などを都度反映し、内容を更新し続けましょう。

6 (要素5)販売単価:いくらで販売するか?

「値下げしたほうが成約の確度が高まるのではないか?」と考える営業担当者は少なくないでしょう。ただし当然、値下げしたら値下げした分だけ、成約件数を増やさなければなりません。そのため、そもそも顧客になる可能性のある先が少ない市場や、価格弾力性の低い商品やサービスの場合、値下げ戦略を取るのは得策ではないでしょう。一方、

価格弾力性が高く、値下げが販売数量に大きく影響を及ぼす場合、値下げは一考の余地がある

と考えられます。状況によっては、販売先がリピーターとなることもあります。

また、商品やサービスにもよりますが、「いくらで販売するか?」を考える上では、競合の価格という視点も重要です。競合の価格によっては、自社が市場を早く席巻するため、あえて低価格戦略を取る(ペネトレーションプライス)という方法も一考できます。

7 (要素6)購入頻度:どのくらいの頻度で販売するか?

一度販売した顧客が短期間のうちにリピーターとなってくれれば、売上目標に貢献しますが、ここでも接触率と同様に、時間軸が重要になってきます。例えば1年間で1億円といった目標の場合、極端に言えば、1年以内にリピーターとなってもらう必要があります。

そこで、顧客単価を向上させるため、

顧客のニーズや予算などの状況をヒアリングしながら、成約した商品・サービスのアップセルやクロスセルを目指して、新しい提案をする

のも1つの手です。

ただし、自分勝手な営業にならないよう、目標期間内のリピートが難しそうであれば、具体的な提案は来期などに回し、今回は別の顧客を開拓するといった対応も必要です。

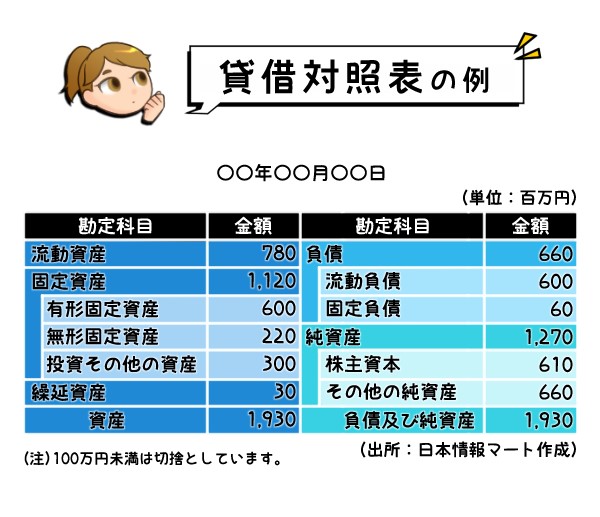

8 (要素7)売上(目標):コスト感覚を持って目標を達成する

この記事では、分かりやすくするために、目標を「売上」としていますが、実際の営業活動では利益のことも考えなければなりません。営業活動における各施策は、営業担当者の人件費も含め、コスト感覚を持って進めることが肝要です。

販売する商品やサービスについて、

変動費と固定費から限界利益や損益分岐点を算出し、営業活動で発生してもよいコストの範囲を営業担当者に周知

しましょう。営業担当者がコスト感覚を持つには、具体的な数値を示すことが大切です。

以上(2025年2月更新)

pj70037

画像:snowing12-Adobe Stock