1 誰と、いくらの値上げ交渉をするか?

実際の値上げ交渉では、

その値上げ交渉に失敗したら、大きな損失が出る

といったケースがあり、誰でも緊張します。

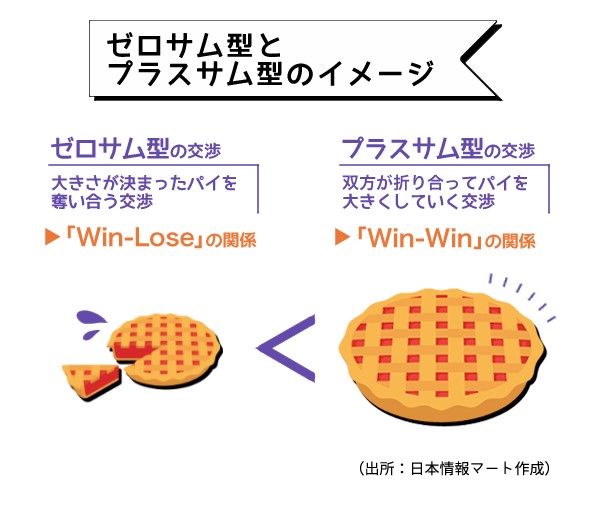

どのような交渉も軽んじてはいけませんが、難しさはそれぞれ違います。また、企業間の取引では、交渉相手によって提示する条件も変わります。こうした、ある意味でレベル感がバラバラの値上げ交渉について、組織としての勝率を高めるために経営者がすべきことは、

「誰と、いくらの値上げ交渉をするか?」を明確にすること

です。この絶対的な基準によって交渉担当者は安心と自信を得て、不要な譲歩をすることもなくなるのです。

2 誰と交渉をするか?

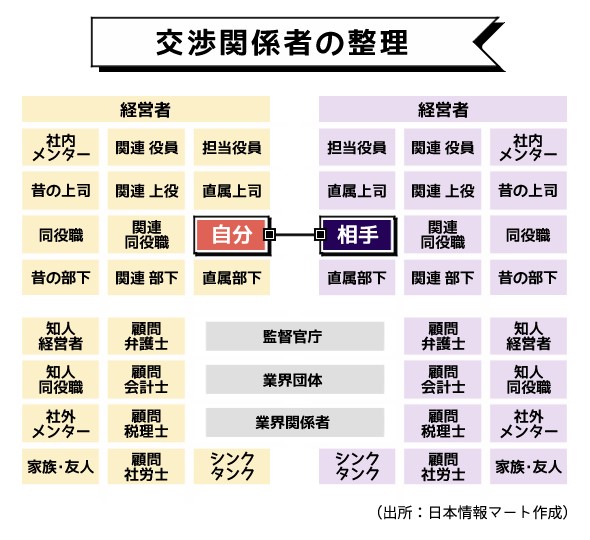

1)交渉する相手を決める

早速ですが、交渉相手となり得る先をリストアップしてみましょう。この記事は、値上げ交渉について紹介していますが、仕入れ先との「値下げ交渉」も視野に入れてください。

仮に100件がリストアップされたとします。ここで、「よし! 上から順番に値上げ交渉をしよう」という経営者がいたら、ちょっとお待ちください。このリストで最初に行うべきことは、

交渉しない相手を決めること

だからです。例えば、

- 交渉決裂の際のリスクがかなり大きい相手

- 収支は厳しいが、取引することで業界に影響を与えられる相手

などとは、あえて交渉しなくても問題ありません。一斉値上げなどをせず、他との取引条件を知られることなく、しかるべき相手と値上げ交渉をすればよいのです。

2)交渉する順番を決める

値上げ交渉をする相手を決めた後は、交渉する順番を決めます。値上げ交渉に限らず、交渉は情報が多く経験が豊富なほど有利になりますから、

簡単な先から交渉をして相手の出方や感触を確かめ、そこで学んだことを次の交渉に活かしていくことの繰り返し

が基本になります。

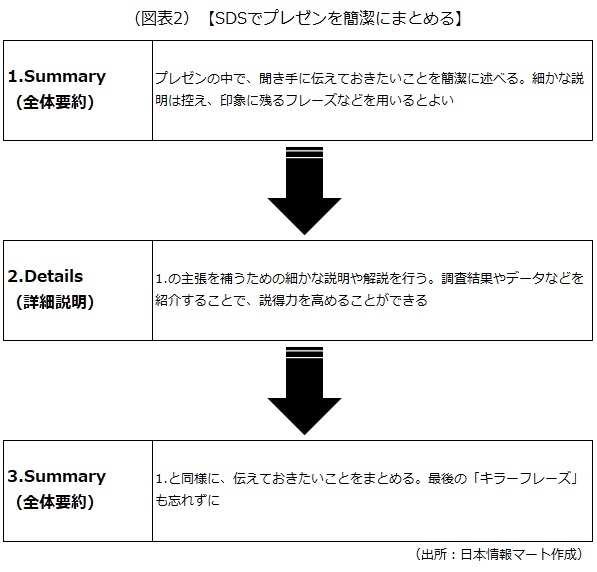

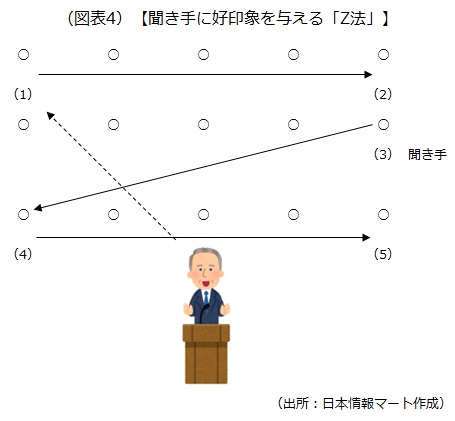

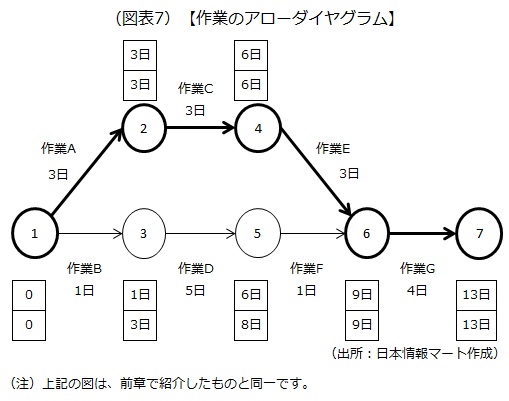

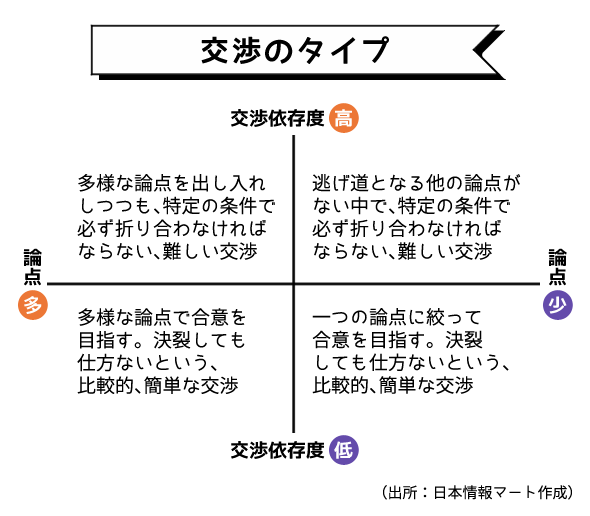

値上げ交渉の難易度を整理する参考として、縦軸を「交渉への依存度」、横軸を「交渉の論点(価格以外の納期や品質などの交渉余地)」とするポジションマップを紹介します。交渉への依存度とは、「その交渉に必ず勝たなければならない」といったように、文字通り、依存度が高い交渉を指します。

上段は依存度が高く、難しい交渉になりそうですから、最初は下段にある決裂しても仕方がないと判断した相手から、値上げ交渉を始めるとよいでしょう。

左右の「論点が多いか少ないか」は状況次第で有利、不利が変わりますが、交渉担当者には、それぞれ次のような性質が求められます。

- 論点が多い:相手のことをよく知っており、的確な状況判断ができる

- 論点が少ない:タフな場面でも感情的にならず、突破することができる

3 いくらの値上げ交渉をするか?

1)相手によって条件を変える

値上げ交渉をする相手を決めたら、相手ごとに、

- 値上げ額

- 留保価値(それを下回ったら交渉を打ち切る水準)

を設定します。値上げ額と留保価値は同じ場合もありますし、次のように違う場合もあります。

できれば100万円の値上げをしたいが(値上げ額)、80万円までなら譲歩できる。ただし、80万円を下回るのはあり得ない(留保価値)

最もシンプルな考え方は、

値上げ額=仕入れ額の増加分以上

とすることです。仕入れ額が80万円増加したら、販売価格も80万円上げればよいですし、これまで無理してきた分も取り返したければ、100万円の値上げをするということです。現実には、

- 取引の規模(自社の収益に与えるインパクト)

- その相手と取引に至った背景や取引年数

- その相手と取引することによる宣伝効果

といった事情も考慮することになりますから、

- 販売先であるA社とは、100万円の値上げ交渉

- 販売先であるB社とは、60万円の値上げ交渉

- 販売先であるC社とは、値上げをしない代わりに、取引量の増加交渉

といったように対応が分かれていくでしょう。もちろん、

仕入先であるD社とは、10%の値下げ交渉

といったように、仕入れ額の減額交渉も行います。結果として、自社の取引全体から適正な収益が生まれればよいわけです。

2)変動損益分岐点を用いた値上げ額の設定

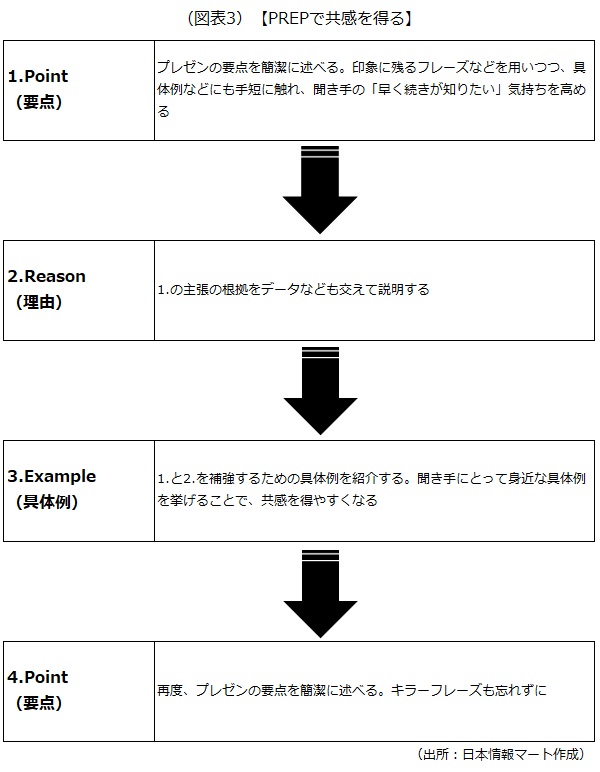

具体的な値上げ額を決める際に使うのが「損益分岐点」です。詳細は割愛しますが、損益分岐点は固定費と限界利益が同じになる水準です。限界利益は「売上高-変動費」で求められ、売上高に占める限界利益の割合を限界利益率と呼びます。

損益分岐点は、

固定費÷限界利益率(売上高に占める限界利益の割合)

で出します。目標利益がある場合は、固定費に目標利益を足して計算します。例えば、固定費が400万円、営業利益が100万円の取引で、限界利益率が50%から40%に下がった場合、損益分岐点売上高は次のように変化します。

- 限界利益率が50%の場合:(400万円+100万円)÷0.5=1000万円

- 限界利益率が40%の場合:(400万円+100万円)÷0.4=1250万円

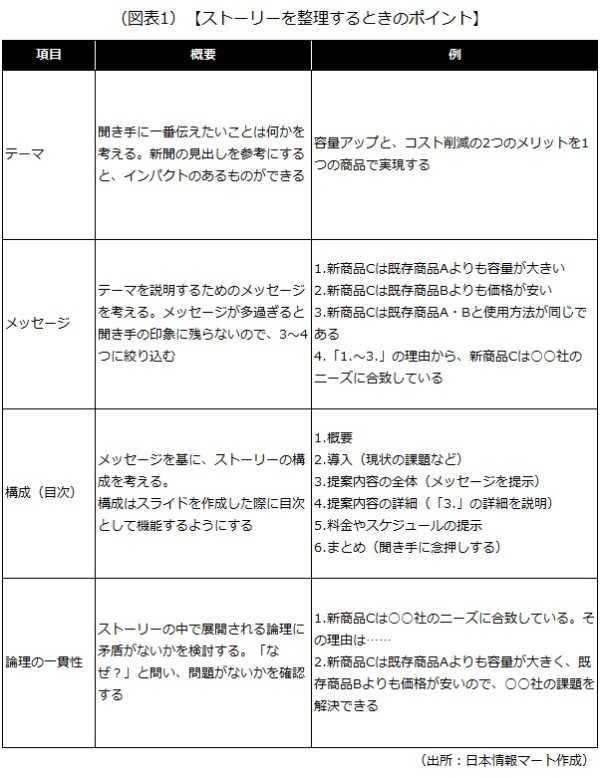

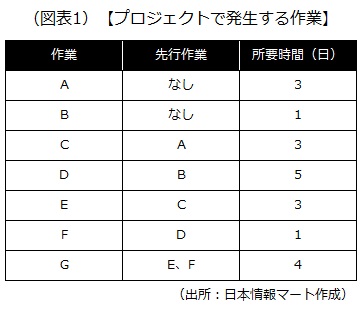

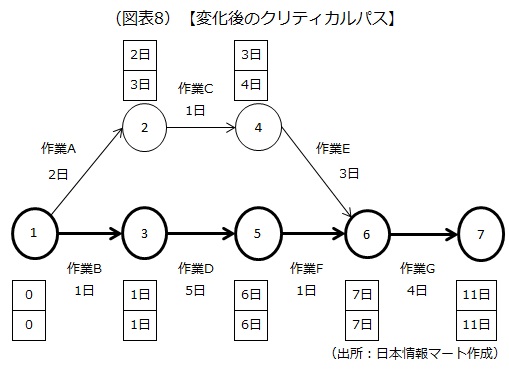

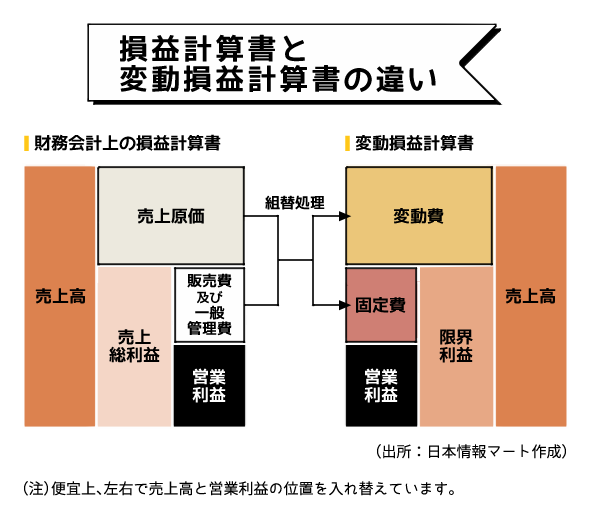

今の仕入れ額を受け入れつつ、同じ営業利益を確保したければ25%の値上げが必要になります。こうした計算をするには、自社の収益構造を正しく把握する必要があるので、「変動損益計算書」を作成してみるとよいでしょう。変動損益計算書とは、

費用を変動費と固定費に分けて作成する損益計算書

であり、財務会計上の損益計算書とは次のように違います。

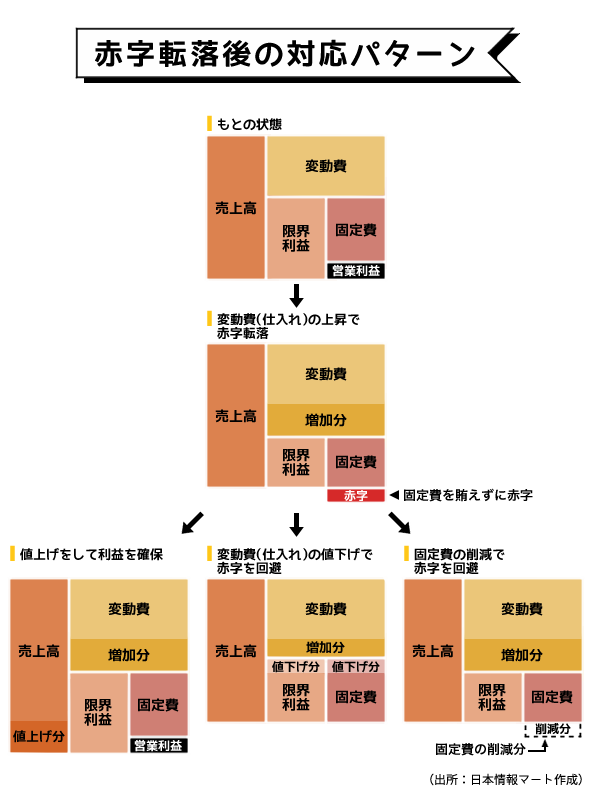

変動損益計算書を見ると、企業全体と取引先ごとの収益構造が把握しやすくなります。もとの状態からの変化を、

- 変動費(仕入れ)の上昇で赤字転落

- 値上げによって利益を確保

- 変動費(仕入れ)削減で赤字を回避

- 固定費の削減で赤字を回避

の例を示すと、次のようになります。

仮に、企業全体で10%の値上げを目標とするなら、

- 大手取引先と交渉して、1社で10%分を値上げする

- 小口取引先と交渉して、10社で10%分を値上げする

といった方法があります。変動損益計算書で収益構造を把握しつつ、交渉条件の方針を決めましょう。

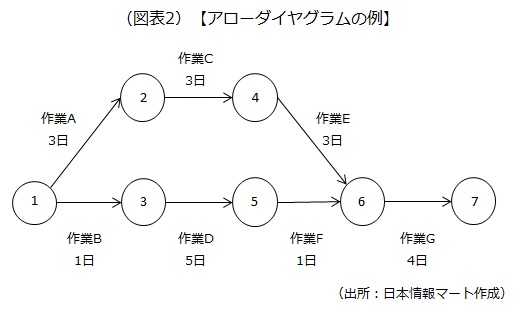

4 現場に情報を伝える

方針が決まったら、現場の社員に伝えます。値上げをする企業が増える中で、現場の社員が、取引先の担当者から、

「御社との取引価格は今のままで大丈夫ですよね? 上司から確認するように指示されていまして……」

などと確認を受けることもあるでしょう。そうしたときに、

- 申し訳ありませんが、変更したいと考えています。上司より改めて取引条件についてご相談させていただく予定です

- はい、大丈夫です。御社との取引条件は当面、今のままで変わりません

などと明確に答えられるようにしてあげることで、現場の社員と取引先とのコミュニケーションが図れるようになります。

以上(2025年2月更新)

pj80171

画像:Mariko Mitsuda