企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度とは、独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた従業員に対し、企業等が返還残額の一部または全部を日本学生支援機構に直接送金することにより支援する制度です。

Just another WordPress site

企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度とは、独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた従業員に対し、企業等が返還残額の一部または全部を日本学生支援機構に直接送金することにより支援する制度です。

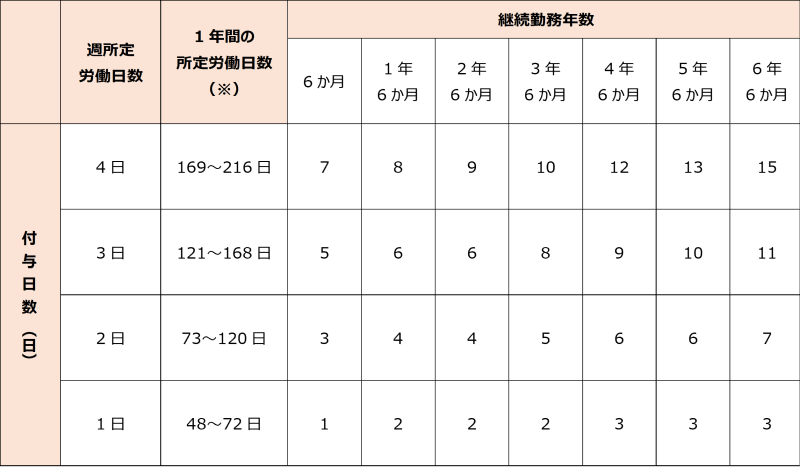

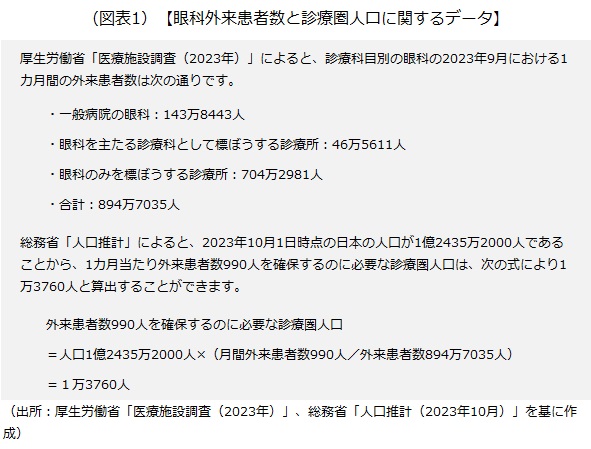

「御社で働くパートやアルバイトの方々は年次有給休暇を取得されていますか?」と質問をすると、驚く事業主が予想以上に多いというのが個人的な印象です。実際に、ある事業主の方から、「本当にパートやアルバイトも年次有給休暇を取らせないといけないか?」と相談をされたこともあります。なぜなら、パートやアルバイトの方々は事前に労働する日や時間が決まっていない場合が多く、働くことができる(働きたい)日時を申告して、その日程を考慮して事業主がシフトを組むことがあるからです。シフトを組むのに大変苦労されている事業主の立場からすれば、自分で働きたい日や時間を選ぶことができるのに、なんで年次有給休暇まで与えなければならないのか、と理解に苦しむというのが本音なのでしょう。しかし、労働基準法では、1週間の所定労働日数が4日以下(週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は年間所定労働日数が216日以下)の労働者は、その所定労働日数に比例して算定された日数の年次有給休暇を付与しなければならないと定められています。具体的な日数は下記のとおりです。

それでは、昨今のパート・アルバイトなどの非正規労働者に関わる労働市場の変遷を踏まえて、どのように年次有給休暇を取得させればいいのかご説明させていただきます。

(※)週以外の期間によって労働日数が定められている場合

労働者の方へ | 年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト

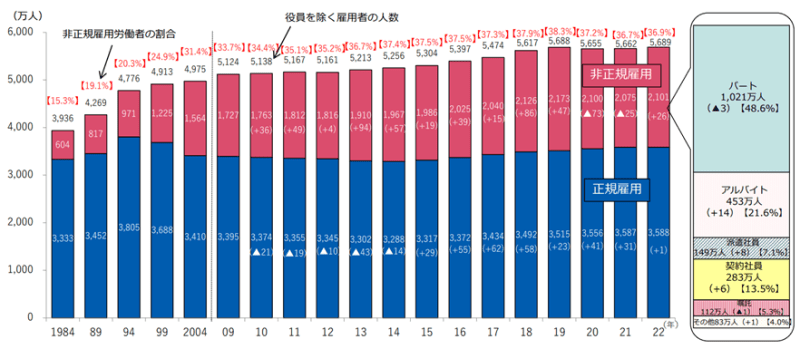

1990年代に機械化やロボット開発の技術進展に伴い人件費抑制を目的に非正規労働者の採用を増やす企業が増えていきました。その結果、正社員(正規労働者)の求人が減少して就職氷河期を迎えたのもこの時期です。また、非正規労働者の増加には、育児や介護などの家庭の事情を踏まえて仕事と家庭の両立せざるを得ない事情とも関係しています。さらに、世帯収入を少しでも増やしたい人、両親の収入を補うために学費を自分で稼ぐ学生も増えてきた時代でもありました。そのような人たちにとっては、育児や介護、学業の合間に自分の都合に合わせて働ける非正規雇用というのが最適です。2004年には、労働者全体の1/3を非正規労働者が占めるようになり、それ以降、非正規労働者の比率は上昇傾向が続き、2022年には非正規労働者の割合が36.9%に達しています。そのうちパートとアルバイトで約70%を占めています。今後も、非正規労働者の比率は維持するものと考えられていますので、事業主にとっては非正規労働者を会社の主要な戦力としてとらえて、働きやすい職場を提供することがますます強まってくることを再認識する必要があります。

出典:1999年までは総務省「労働力調査(特別調査)」(2月調査)長期時系列表9、

2004年以降は総務省「労働力調査(詳細集計)」

上記でもご説明しましたとおり、正社員でも、パートやアルバイトでも要件を満たせば年次有給休暇を付与しなければなりません。その要件とは、①6か月間の継続勤務②全労働日の8割以上の勤務(出勤率)の2要件です。①6か月間の継続勤務は、労働契約の内容ではなく、勤務の実態に即して実質的に判断されます。②全労働日の8割以上の勤務とは、簡単にいえば、「出勤日数÷所定労働日数」で算出され、それが8割以上であれば年次有給休暇が発生します。ただし、パートやアルバイトの場合、週の所定労働日数が決まっていない場合もありますので、この所定労働日数の計算は、直近6か月間に実際に働いた日数(労働日数)の2倍もしくは前年1年間に実際に働いた日数が基準となります。(労働基準監督署の立入検査で指摘された場合も同様に算出します)例えば、週1日もしくは2日しか働かない学生アルバイトでも、過去6か月間で合計30日間の勤務をした場合、所定労働日数はその2倍の60日間となり、下記の図であれば、1年間の所定労働日数48日~72日の欄に該当するため、1日の年次有給休暇を付与することになります。さらに引き続き1年間勤務を継続すれば、2日の年次有給休暇を付与することになります(グレー部分)。

(※)週以外の期間によって労働日数が定められている場合

ここで、事業主の皆さんの頭を悩ますのが、パートやアルバイトの入社日が異なり付与する基準日も異なること、それぞれの所定労働日数も異なること、同じパートやアルバイトでも基準日時点における所定労働時間が決まっていない場合は、過去1年間の労働日数の合計によっては該当する所定労働日数の欄が毎年異なる可能性があることなど、個々の勤怠管理をしなければならないことです。タイムカードや独自で作成されたエクセルなどで管理されている方も多いと思いますが、トラブルを回避するためにも、スマホでもシフト管理ができるようなアプリの導入などをお勧めしています。勤怠管理のコストは別途かかりますが、パートやアルバイトを雇用している事業主の皆さんにとっては有効な手段ですので、検討をしてみてください。

いずれにしましても、年次有給休暇は本人からの申告(時季指定権といいます)により取得するものですから、少なくとも毎年パートやアルバイトの方々には、年次有給休暇の付与日数を伝えて、取得しやすい職場環境を整えることが不可欠です。

さらに、2019年4月から年10日以上の年次有給休暇が付与された労働者は、そのうち5日は必ず取得させることが事業主の義務となりました。例えば、週3日のシフトで働く、継続勤務年数が長いパートやアルバイトの方々は、10日以上の年次有給休暇が発生する場合(黄色赤字の部分)があり、事業主は5日の年次有給休暇を取得させる義務が生じますので、十分注意してください。5日の年次有給休暇を取得させることができなかった場合には罰則(違反者1人につき30万円以下の罰金)が事業主に科される可能性もあります。また、年次有給休暇を付与されたパートやアルバイトがいる場合には、その方々の年次有給休暇管理簿の作成も事業主の義務となっていますので忘れないでください。

年次有給休暇を取得した場合には当然ながら賃金が発生します。パートやアルバイトの場合には、その日に働く時間も異なることもあるため、年次有給休暇を取得した日の賃金はいくらにすればいいのでしょうか?以下3つの方法をご紹介します。

パートやアルバイトの勤務体系に合わせて、いずれかの方法を選択してください。

以上(2025年2月作成)

sj09140

画像:photo-ac

【開催概要】

最強寒波の到来により、高速道路の通行止めも発生する中、お越しいただいた会員のみなさま、誠にありがとうございました。非常に多くの方にご参加いただき、有意義な「新年互礼会」を開催することができました。これも皆様方のご支援とご愛顧によるものと、心から感謝いたしております。今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

(第一部 新春記念講演での板東頭取による挨拶)

(池上 彰氏による講演の様子)

(とくぎん阿波おどりクラブによる阿波おどり)

(徳島大正銀行とトモニホールディングスの役員紹介の様子)

(司会の榎本 真也アナウンサー・緒方 ゆいアナウンサー(四国放送))

(第二部 新春交流パーティーの様子)

(阿南工業専門学校によるロボコンロボットの操縦体験コーナー)

(徳島・香川トモニ市場に出品中の会員さまの商品)

(大阪・関西万博の展示)

以上(2025年2月作成)

新規開業を検討する場合、開業候補地の市場調査はしっかりとやりたいところです。とはいえ、たくさんある統計調査の中から自社に必要なデータを探すのは大変ですし、かといってコンサルタントなどの外部の業者に頼むと費用がかさむかもしれません。

そこでご提案したいのが、国の仕組みを使って「無料」で行える市場調査を実施することです。この記事で紹介するのは、次の2つの仕組みです。

どちらも、

ウェブブラウザ上で誰でも利用ができ、視覚的に分かりやすいデータを作成できる

ことが特徴です。以降で、眼科医院の開業を事例に、jSTAT MAPとRESASの活用例を紹介します。なお、jSTAT MAPはユーザー登録をしてログインすると、作成したデータの保存やダウンロードができるため、事前登録をしておくと便利です。

ここでは、埼玉県志木市内で眼科医院の開業を検討するものとして、商圏分析をします。志木市は埼玉県の中でも、人口10万人当たりの医師数が全国平均比0.4倍と、比較的医師が少ない地域です(JMAP 地域医療情報システム 地域別統計)。

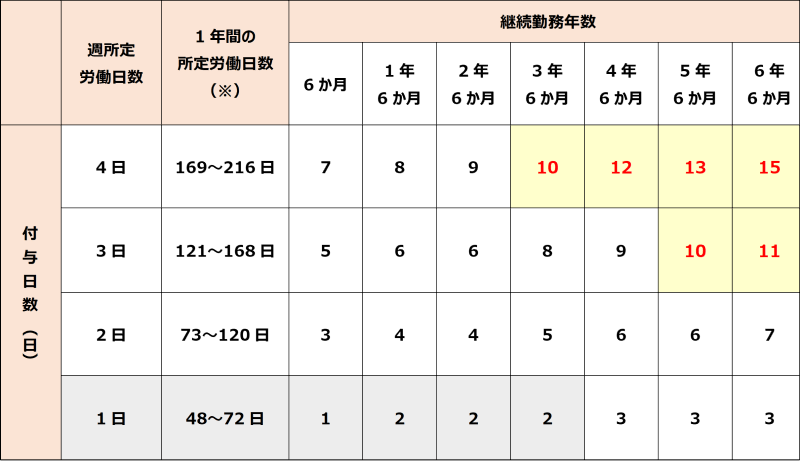

商圏分析の前提条件として、商圏内(この場合は診療圏内)で患者数がどの程度いれば開業できるかを決めておく必要があります。ここでは、1カ月当たりの外来患者数の目標を990人(1日当たり45人×診療日数22日)として、診療圏人口1万3760人を望める開業候補地を探します。念のために前提条件の根拠を図表にしてお示ししますが、読み飛ばしていただいても構いません。

志木市の人口は7万6246人(2024年12月1日時点)、眼科医院は6施設(日本医師会のウェブサイト)でした。市内の総合病院には眼科はありませんが、ここでは、隣接する朝霞市、新座市、富士見市で眼科を標ぼうする病院・診療所も競合相手として考慮します。

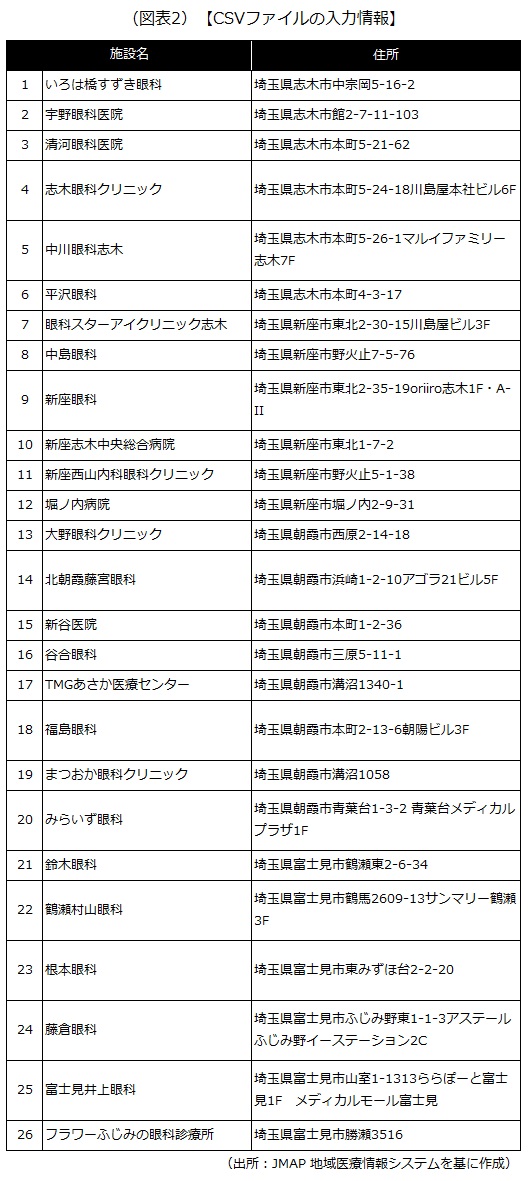

jSTAT MAPでは、地図上に既存の病院・診療所とその診療圏を示すことで、その競合関係を視覚的に把握できます。競合が多くても、CSVファイルに住所を入力すれば、簡単に地図上にアップロードすることが可能です。CSVファイルの入力情報は次の通りです。

このCSVをjSTAT MAPにアップロードすると、自動的に地図上に各競合施設の場所が表示されます。アップロードした結果、志木駅周辺にある各医院の位置関係は次の通りです。

志木市と隣接市の眼科医院を中心に、半径1キロメートルの円を実線で描きました。これは徒歩を想定した診療圏であり、ここから次のような分析ができます。

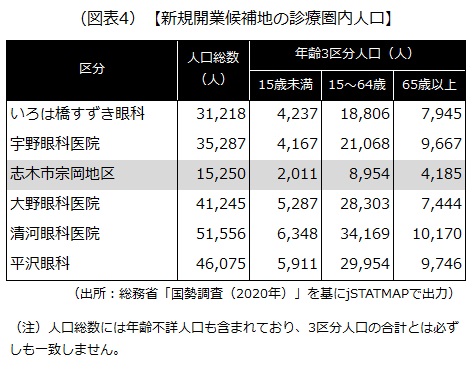

先の分析に基づき、開業を検討する眼科医院(以下「当眼科医院」)の開業候補地を志木市上宗岡地区にしました。図表3の志木市宗岡地区の人口(半径1km以内)について分析します。jSTAT MAPでは、円を描いた中の人口を自動で算出し、「エリア分析レポート」としてデータをダウンロードできます。

ダウンロードしたデータを見ると、志木市宗岡の診療圏人口は1万5250人で、前提条件の1万3760人を超えています。

ちなみに、jSTAT MAPでは、人口、世帯数、年齢別人口、性別人口、事業所数など、さまざまなデータが収録されています。地点と商圏を設定して入力すれば、さまざまなデータが出力できます。jSTAT MAPの詳しい操作説明書は、以下のURLからダウンロードできます。

開業後も眼科医院の経営を安定させるには、将来にわたって診療圏人口が維持される必要があります。ただし、jSTAT MAPでは将来人口や年齢構成までを把握することはできません。

ここで活用したいのが地域経済分析システムのRESASです。RESASに収録されている国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を基に、志木市での眼科医院の開業を検討してみましょう。なお、RESASの利用にはユーザー登録は必要ありません。

ここでは、志木市および診療圏内の今後30年の人口が増加していくことを、開業の前提条件として設定します。

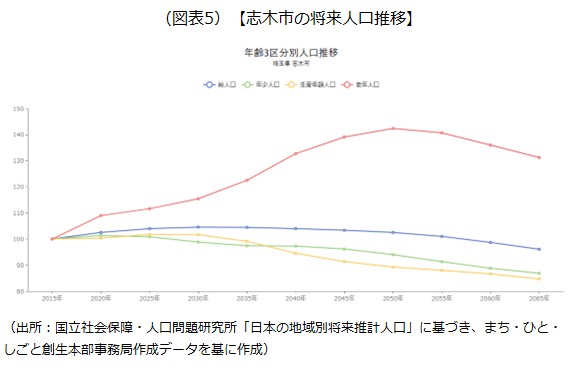

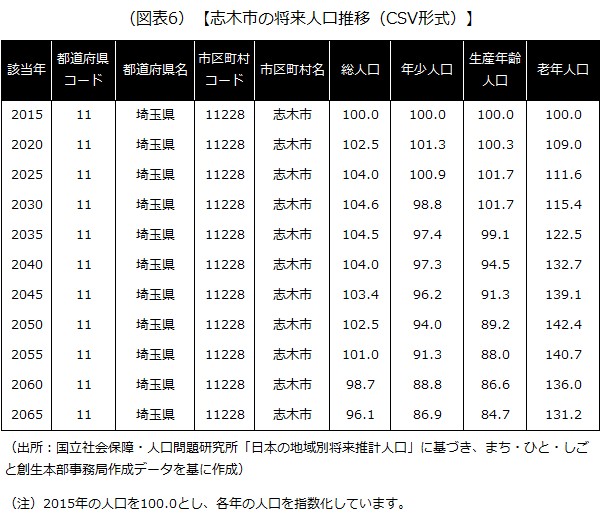

RESASの人口マップに収録されている将来人口推計を使って、志木市の将来人口の推移を確認します。人口推移は、グラフで視覚的に見ることも、CSV形式でダウンロードすることもできます。

ダウンロードしたデータを見ると、志木市の人口は、2055年までは2015年の人口を上回ることが分かります。

ちなみに、人口マップでは、地図上で都道府県別、市区町村別に転入元・転出先を見ることもできます。この他、産業マップ、地域経済循環マップ、農林水産業マップ、観光マップ、消費マップ、自治体比較マップが収録されており、さまざまな情報を検討できます。

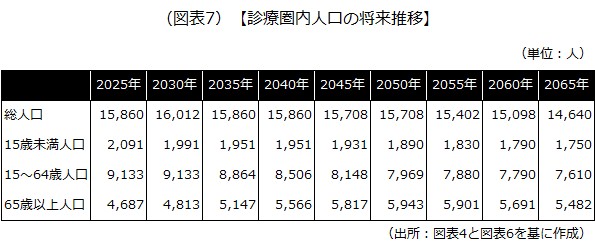

図表5の診療圏人口に、図表7の将来人口推移の指数を掛け合わせて診療圏内人口の将来推移を表すと、次のようになります。厳密な数字ではありませんが、開業するにあたって参考にすることができるでしょう。

開業の前提条件で設定した、今後30年の人口が増加していくという条件は満たしていませんが、65歳以上の人口は2050年までは増加傾向にあります。眼科医院の場合、高齢者の増加は白内障などの新規患者の来院が見込まれるので、開業を決断できるかもしれません。

この記事では、年齢別人口は3区分のものを紹介しましたが、jSTAT MAPとRESASはともに男女別・5歳階級年齢別人口を出力することができます。特定の年齢にターゲットを絞ったデータを作成することで、より精度の高い分析をすることが可能です。

RESASの詳しい操作マニュアルは、下記URLの右上(ハンバーガーメニュー)の「基本操作マニュアル」をクリックいただくことでダウンロードできます。

以上(2025年2月更新)

pj70052

画像:unsplash

1 ビジネスモデルを可視化する

2 ビジネスモデルキャンバスの9つの要素

3 (要素1)顧客セグメント~ターゲットとする顧客

4 (要素2)価値提案~自社が顧客に提供する価値

5 (要素3)チャネル~価値を提供する方法

6 (要素4)顧客との関係~顧客とどのような関係を築くか

7 (要素5)収益の流れ~収益を上げる方法

8 (要素6)リソース~価値を生み出すための主要なリソース

9 (要素7)主要活動~価値を提供するのに必要な主要活動

10 (要素8)パートナー~自社だけでは賄えない技術やリソースを提供してくれるパートナー

11 (要素9)コスト構造~主要活動やリソースにかかる費用

「新規事業のアイデアを他の人に分かるように説明したい」「既存事業の売上が低迷している原因を突き止めて改善したい」と思っても、良い方法が見つからないという経営者は少なくないでしょう。

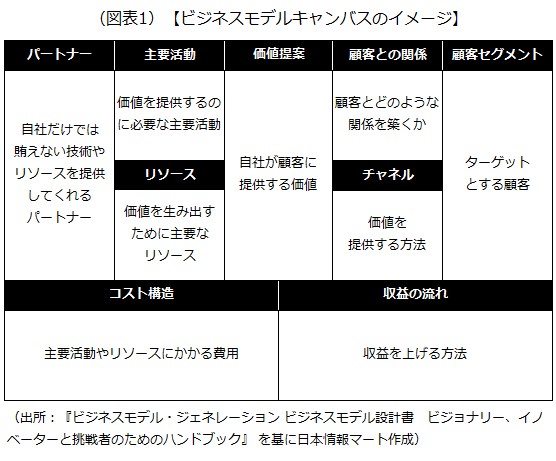

そんなとき、「誰に」「どのような価値を」「どのような方法で届けて」「どのように対価を得るか」というビジネスの基本に立ち返り、自社のビジネスモデルを可視化するのに役立つのが、「ビジネスモデルキャンバス」というフレームワークです。

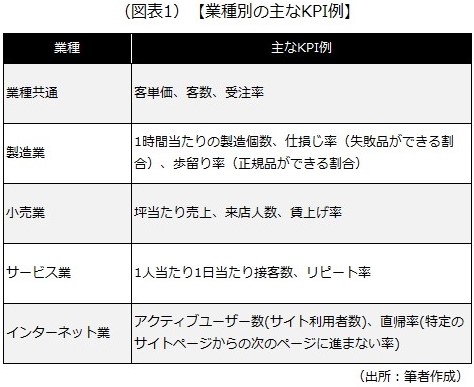

ビジネスモデルキャンバスでは、ビジネスモデルを、

「顧客セグメント」「価値提案」「チャネル」「顧客との関係」「収益の流れ」「リソース」「主要活動」「パートナー」「コスト構造」という9つの構成要素に分け、1つの表にまとめる

ことで抜け漏れなく、俯瞰(ふかん)しやすくなります。

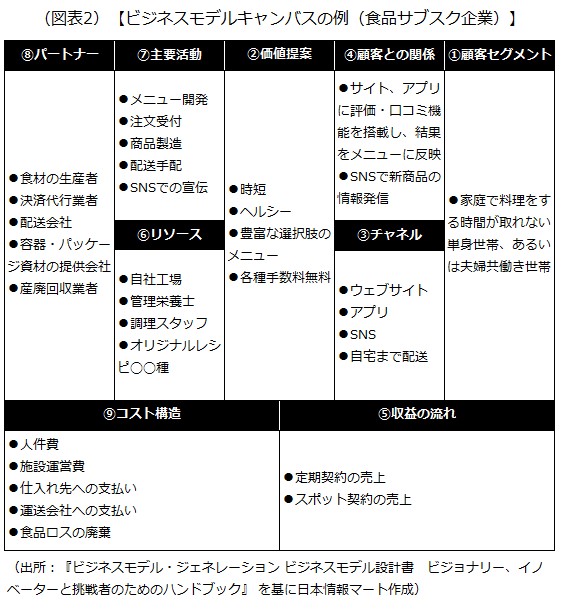

次章から、食品サブスク企業(家庭料理風の冷蔵・冷凍食品を顧客の自宅まで配送)のビジネスモデルを例に、ビジネスモデルキャンバスを構成する9つの要素を解説していきます。

食品サブスク企業のビジネスモデルを前提として、9つの要素をまとめたビジネスモデルキャンバスの例は次の通りです。

ビジネスの構造について、イメージをつかみやすく整理できていることが分かります。基本的には、図表2に書かれている番号の流れで作成し、完成させていくのがよいでしょう。次からは、各要素について解説していきます。

ビジネスを行う上で、ターゲットとする顧客を記載します。購入者とエンドユーザーが異なる場合、それも想定して「顧客」と「最終顧客」に分けて設定します。また、どのような課題を持ち、何を求めているのかなどの仮説も記載します。

事例に挙げた食品サブスク企業であれば、ターゲットとする顧客は、

です。この顧客は、栄養バランスの取れた食事を求めていますが、料理をする時間を取れないので、手軽に家庭料理風の食品を配送することで、ニーズを満たすことができます。

事業を通して、自社が顧客に提供する価値を記載します。他社との差別化が図れており、顧客が自社の商品を選ぶ理由がはっきりとしているものを記載することがポイントです。

事例に挙げた食品サブスク企業であれば、

などが考えられます。

なお、ここでも購入者とエンドユーザーが異なる場合は、それも想定して「顧客」と「最終顧客」に分けて設定します。

顧客に、「価値提案」で定めた価値を提供する方法を記載します。顧客の利用用途・利用パターン・利用場所を想定し、商品の受け取り方法など、顧客の利便性の向上に役立つ仕組みが入ります。

事例に挙げた食品サブスク企業であれば、

などが挙げられます。

顧客とどのような関係を築くのかを記載します。具体的には、関係の深さ・長さなどです。

事例に挙げた食品サブスク企業であれば、

などが考えられます。

収益を上げる方法を、具体的な数字を入れて記載します。頻度などに加えて、製造業などでは、原材料を大量ロットで発注することで費用を減らす方法などが入ることもあります。

事例に挙げた食品サブスク企業であれば、

などが挙げられます。

価値を生み出すための主要なリソースを記載します。工場などの不動産、優秀な技術者などの人的リソース、特許・ノウハウなどの無形のリソースなどが入ります。

事例に挙げた食品サブスク企業であれば、

などが挙げられます。

価値を提供するのに必要な主要活動を記載します。製品やサービスを生み出す製造開発、顧客の課題解決、プラットフォーム構築など、ビジネスを推進していくための活動が入ります。

事例に挙げた食品サブスク企業であれば、

などが挙げられます。

自社だけでは賄えない技術やリソースを提供してくれるパートナーを記載します。原材料の仕入先、販売代理店、共同研究先などが入ります。

事例に挙げた食品サブスク企業であれば、

などが挙げられます。

主要活動やリソースにかかる費用を記載します。原材料費、人件費、研究開発費、広告宣伝費、パートナーへの支払いなどが入ります。

事例に挙げた食品サブスク企業であれば、

などが挙げられます。

9つの項目を全て埋めたら、ビジネスモデルキャンバスの完成です。ビジネスの内容によって完成形や正解は変わってきますが、イメージはつかんでいただけると思います。

【参考文献】

(*)『ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書 ビジョナリー、イノベーターと挑戦者のためのハンドブック』(アレックス・オスターワルダー(著)、イヴ・ピニュール(著)、45カ国の470人の実践者(共著)、小山龍介(訳)、翔泳社、2012年2月)

以上(2025年2月更新)

pj80027

画像:TarikVision-Adobe Stock

今シリーズは、前シリーズ『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』の実践編としてお送りしています。毎回実際にありそうなさまざまなシチュエーションを想定して、その際にどんなコミュニケーションを取るのが望ましいかを一緒に考えていきます。

前回第7回では、もはや珍しくなくなった「年下上司」と「年上部下」との間のコミュニケーションのあり方について、上司、部下、それぞれの立場から考えてみました。いかがだったでしょうか。

今回は課題[事例7]です。以下に再掲しますので、前回みなさんが考えてみた解答を思い出してみてください。まだ考えていなかった方もぜひ考えてみてください。自ら考えないで、解説だけを読んでいても力はつきませんよ。

—————————

Q.新入社員のGさんに対して、あなたはこの後、最初にどんな声をかけますか? また、それを考える際に注意するべきポイントを3つほど挙げてください。書かれているさまざまな要素を考慮してみましょう。

[事例7]

〇あなたの部署に配属された新入社員のGさんが、退職を考えているようだという噂を耳にしました。

〇上司であるあなたは気になって、Gさんと1 on 1ミーティング(1対1の面談の機会)を持つことにしました。Gさんは開口一番「この仕事は自分に向いていなのになぜ任されたのか分からない。自分はこんな仕事をしたかったわけじゃない」と訴えました。

—————————

テーマは「仕事への期待」です。これまでの事例と同様に起こっている事象を整理することから始め、現場で起こっていることの可能性を探ってみましょう。

その昔、私が管理職になりたての頃に、もし部下から「こんな仕事をしたかったわけじゃない」と言われたら、感情に任せ、反射的にこう答えていたかもしれません。「じゃあ、やらなくていい。そんなやつに仕事は任せられない!」

あるいはとりあえず部下の退職を思いとどまらせようと、こう言ったかもしれません。「仕事なんてそんなもんだぞ。3年は我慢してみろ。すぐに慣れるし、そのうちにこの仕事のいいところも見つかるから」

今となってはどちらの言葉でも、明るい未来は想像できそうにありません。部下にとっても、上司や会社にとってもです。イライラして「四の五の言わずにやれ!」と命令したところで、面従腹背しながらパワハラと受け取られるのがオチでしょう。

3パターンいずれの場合も、Gさんは「この上司は何も分かってくれない」とさぞやがっかりして退職を考えることでしょう。人手不足の時代に苦労して採用した人材を失うことは、会社にとっても部署にとっても大きな損失です。

「(我慢して)やっていればそれが天職」といった格言もありますが、天職にならないこともありますし、もっと良い天職が他にあるかもしれません。自身の可能性を試そうとするのはむしろ前向きな行動といえるでしょう。

とりわけ今の若い世代にとって、3年間は我慢するには長い時間です。一度入社すれば終身雇用が当たり前だったひと昔前と違い、社外には多くの選択肢がありますし、多様な成功のロールモデルもネット上にあふれています。

昭和の時代には、20代、30代はひたすら宮仕えをして我慢し、それからようやく芽が出ればいいくらいの時間感覚だったと思います。それでも幸せな未来が描けたのです。しかし、今は変化の激しい時代です。しかも20代どころか10代から、世界で成功するビジネスパーソン、インフルエンサー、アーティストやスポーツ選手がたくさん生まれています。

社会に出たばかりとはいえ、「やりたい仕事に出合えない」「そもそも自分がどんな仕事をやりたいのか、どんな仕事に向いているのかさえ分からない」となれば、彼らの焦る気持ちは想像できます。

皆さんはいかがでしょう。部下に「こんな仕事をしたかったわけじゃない」と言われて、感情的、反射的に反応することなく冷静に対処できますか。では、最初に取るべき行動とは何でしょうか。

このシリーズを何度もお読みいただいている方は、もうお分かりですね。

Gさんが口にした言葉の意味や背景を知るために「傾聴」することです。

上司であるあなたは、Gさんが「どんな仕事をしたくて」この会社を選んだのかご存じでしょうか。

知っているなら「Gさんは、〇〇な仕事をしたいと当社を選んだと人事から聞いているけれど、合っているかな? その気持ちは今も変わっていませんか?」と再確認してみましょう。知らなかったのであればこの機会に確かめておく必要があります。

大事にしてほしいのは、Gさんは決して仕事をしたくないわけではないという点です。

「自分はこんな仕事をしたかったわけじゃない」は、裏を返せば「〇〇な仕事なら思いっきりしたい」と言っているのです。Gさんはどんな仕事をやりたいのか、予断を挟まずにじっくりと「傾聴」しましょう。

少し極端な例ですが、Gさんの「やりたい仕事」が最初は“警察官”だったと本人から聞いたとしましょう。

あなたの職場が警察でない限り、“警察官”の仕事をすることは無理な相談で、それはGさんも百も承知です。分かった上で今の会社を選んでいるのです。それについて「こんな仕事をしたかったわけじゃない」と言っているのではありません。

だとすれば「傾聴」をしながら、どんな質問をすればいいでしょうか。

あまたある会社の中から、他の検討候補と今の会社をどんな理由で絞り込み、最終的になぜ今の会社を選んだのかを確認することです。

それによりGさんの「やりたい仕事」の条件がより鮮明になってくるでしょう。

例えば、「世の中のためになる仕事」という共通点にひかれたとしましょう。Gさんが“警察官”も受けて受かったのかどうかは別として、最終的に今の会社を納得して選んで入社した可能性は高いわけです。では選んだ際に、入社後に“警察官”に負けないくらいのどんな「世の中のためになる仕事」ができるとイメージしたのか気になるところです。

治安を守る「世の中のためになる仕事」として、“警察官”に勝るものはないでしょう。けれど本人は、民間企業でも社会の発展に貢献するという意味で「世の中のためになる仕事」ができるとこの会社を選んだのかもしれません。

今の会社が目指している姿が、社会の発展に貢献するという意味で「世の中のためになる仕事」で間違いないのであれば、改めてそのことを本人と共有しましょう。

Gさんの会社選びは間違っておらず、正しかったことを確認するのです。

ここまでは自社の目指している目的や、社会や顧客に提供している価値を、上司の側が正しく認識できていれば難しいプロセスではありません。

そして、最後にやるべきは、あなたの部署やあなたが現在Gさんに任せている仕事が、Gさんの「やりたい仕事」なのかどうかを確認することです。

あなたの会社が目指している目的や、社会や顧客に提供している価値はGさんが入社前から描いていたものと一致していたとしましょう。となればGさんが感じているのは、現在任されている仕事とのギャップです。今の仕事が「世の中のためになる仕事」であると感じられていないのです。

本人の能力次第であって、新人だからと決めつける必要はありませんが、とはいえGさんに任せられる仕事は限られるでしょう。それは致し方ないことです。Gさんには今任せている仕事も、部署や会社を通じて「世の中のためになる仕事」につながっていることを示してあげましょう。

同時に、今任せている仕事ができるようになれば、次に任せたい仕事、その先に任せたい仕事も具体的に示して、この部署や会社にはもっと「世の中のためになる仕事」があることをイメージさせてあげてください。

それらを理解して上で、今任せている仕事ができるようになったと判断しうる基準も示せれば、Gさんはがぜんやる気になるかもしれません。より強く「世の中のためになる仕事」をしていると実感できるようになりたいと努力するはずです。苦労して採用した人材は、こうしてどんどん成長していくことでしょう。

Gさんが「やりたい仕事」を、仮に「世の中のためになる仕事」としてお話ししてみましたが、「やりたい仕事」はGさんに「傾聴」してみないと分かりません。片や会社が目指している目的もさまざまです。

上司としては、Gさんがこの会社の目指している目的を理解して選んだ以上、「やりたい仕事」であるはずだと信じてGさんの理想との一致点を一緒に探してあげてください。最初から理想と完全に一致することはありませんが、少しでも見つかれば状況は変わると思います。

すでにお気づきかもしれませんが、

ここまでのステップは本来、Gさんの配属当初にすませておくのが理想です。会社として目指している目的に対して、配属された部署はどんな役割を担っているのか。その中でGさんに任せる仕事はどのような意味や意義を持っているのか。

部下にあらかじめ任せる仕事の意味や意義を伝えるのは、上司の仕事です。

それがないと部下は担当業務にやりがいを感じず、給料をもらっているからしょうがないくらいの働きしかしてくれないでしょう。生産性は上がらず、本人も成長できず、近い将来AIやロボットに代替されてしまうかもしれません。

上司から部下への働きかけ次第で、せっかく採用した人材が、人にしかできない価値を見出せたはずなのに…。とてももったいない話です。

新人Gさんに最初にかける言葉は次のようなイメージです。

「Gさんは今の仕事がやりたい仕事だと思えないのですね、分かりました。まずはGさんがやりたい仕事を教えて(確認させて)もらえますか? 同時にGさんがこの会社を最終的に選んだ理由も教えて(確認させて)ください。その上で、Gさんがやりたい仕事と、今任せている仕事との接点があるのかないのか、一緒に確かめてみましょう!」

Gさんの会社選びが間違っていない限り、私は「任せている仕事との接点」は必ず見つかると信じています。

この会社が目指している目的と本人の「やりたい仕事」の方向性が一致している以上、影響力の大小こそあれ、どの部署のどの仕事も本人の「やりたい仕事」であるはずだからです。この会社が目指している目的の達成に向けて、ムダな部署もムダな仕事もないはずですから。

ポイントを整理しましょう。

【今回の3つのポイント】

2では、これまでのGさんの取り組み姿勢や成果などで評価できる点があれば、『新たな3つのコミュニケーション習慣』の「褒める」で承認してあげてください。

本人は葛藤しながらも頑張ってきたのかもしれません。

3では、同じく「前向き発想」で「期待」を込めましょう。

「今の仕事ができるようになれば、Gさんにはこんな仕事もこんな仕事も任せたいと思っています。Gさんのやりたい仕事により近づけるんじゃないですか。期待していますよ!」と。

最後に、逆に皆さんが新人Gさんのような立場だとして、できることを考えてみましょう。

まずは、自分が最終的にこの会社を選んだ経緯を思い出しましょう。思っていたのと違ったと他社を探すのはいつでもできます。でも今の会社は、あなたがそれなりの時間をかけて多くの候補の中から比較して絞り込み、一旦は納得して選んだのだという事実を忘れてはいけません。

今さらそれと同じかそれ以上の時間と検討を重ねられますか。それによって、より良い会社が見つかる可能性は高いでしょうか。せっかく時間をかけて最終的に選んだ会社です。3年とはいいませんが、もう少し今の会社で頑張ってみながら、会社を知り、世の中も知った上で改めて考えたほうが次の成功確率は上がりそうです。

職種へのこだわりがある場合、職種別採用でなければ最初から「やりたい仕事」につけるとは限りません。それは承知の上で入社したはずです。かつての私も、選んだ会社でやりたい職種がありながら、配属は全く異なる職種でした。

職種別採用をしている会社を受け直したところで、自分にその職種を担う知識も経験も能力もなければ採用されないでしょう。資格を得たくらいでは多くの場合あまり有利になりません。中途採用の場合は経験や実績がものをいいます。

では、配属がやりたい職種でなかった私はどうしたでしょうか。私は、配属された仕事で成果を出しつつ仕事の幅を広げながら、やりたい職種を周囲にアピールし続けました。するとやりたい職種の部署の人と仕事上の接点ができて、現在の仕事での取組みや成果を評価され、その部署から誘ってもらって異動することができたのです。

一例ではありますが、任された仕事が就活のプロセスで見出した自分の「やりたい仕事」であるならば、やりたい職種ではなかったとしても、しばらくは任された仕事で結果を出すことに集中してみるのもいいかもしれません。周囲はその姿を見てくれています。

次回に向けた課題[事例8]を紹介します。

—————————

Q.部下のHさんに対して、あなたはこの後、最初にどんな声をかけますか? また、それを考える際に注意するべきポイントを3つほど挙げてください。書かれているさまざまな要素を考慮してみましょう。

[事例8]

〇あなたの部下のHさんの職場での表情がさえないのが気になっています。昼休みになるとため息をつきながら、肩を揉むような姿を何度も見かけます。

〇ある日、Hさんが「ちょっといいですか?」とあなたに声をかけ「大変申し訳ないのですが、プライベートのことでしばらく金曜日だけ1時間早く退勤させていただくことは可能でしょうか。その分、朝1時間早く出社するようにしますので……」と相談がありました。

—————————

テーマは「部下のプライベートの問題」です。これまで同様、起こっている事象を整理することから始め、現場で起こっていることの可能性を探ってみましょう。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。シリーズも後半に入っています。日常で事例と近いシーンがあれば、ぜひ『新たな3つのコミュニケーション習慣』の実践にトライしてみてください。

次回もお楽しみに。

<ご質問を承ります>

ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで

Mail to: brightinfo@brightside.co.jp

※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』および『なぜ社長の話はわかりにくいのか』(いずれもPHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。前者はキャリア選択でお悩みの方に、後者はリーダーやトップをめざしている方にお薦めです。

『新スペシャリストになろう!』 https://amzn.asia/d/e8GZwTB

『なぜ社長の話はわかりにくいのか』 https://amzn.asia/d/8YUKdlx

以上(2025年2月作成)

(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)

https://www.brightside.co.jp/

pj90269

画像:PureSolution-Adobe Stock

今日はうれしい給料日。推しのグッズを買おう!! しかし、前から気になっていたのだけど、お給料から結構な金額が引かれている。「健康保険料」とか「所得税」とか。ちょっと損をしている気分だけど、会社がやってくれていることだから特に気にしなくてもいいよね?

お給料は皆さんが頑張った証し。とてもうれしいものですよね。ところで、皆さんは「給与明細」に書かれている内容をきちんと理解していますか? 例えば、「控除」はお給料から引かれる金額ですが、「そういうものなんでしょ?」と、何も調べないままスルーしていませんか? 控除は一定のルールに基づいて行われていて、皆さんの生活にも影響します。また、会社だってお給料の計算を間違えることがあるので、基本的な仕組みは知っておかないといけません。

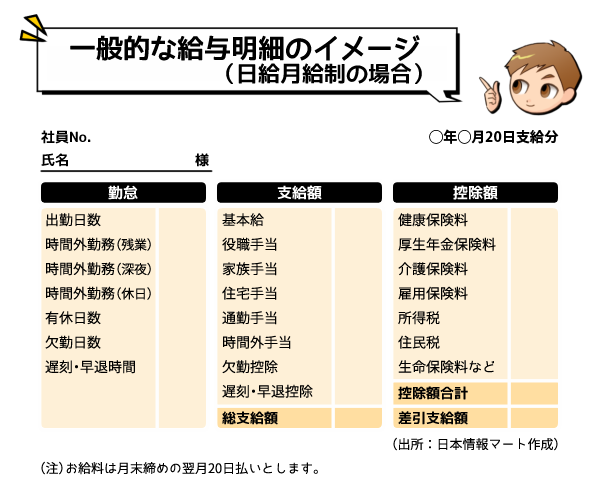

多くの会社では、正社員のお給料を「日給月給制」という方法で計算しています。日給月給制とは、

1カ月単位でお給料を計算し、欠勤や遅刻・早退があればその分を差し引く

というものです。この場合、一般的な給与明細のイメージは次の通りです。

細かい項目は会社ごとに違いますが、日給月給制の給与明細には「勤怠」「支給額」「控除額」という3つの欄があります。これは、会社が毎月のお給料を、

支払っているからです。

早速、各欄の数字を見る際のポイントを確認していきましょう。皆さん自身の給与明細を手元に置きながらチェックしてみてください。

「勤怠」の欄に記載される一般的な項目は次の通りです。

時間外勤務(残業、深夜、休日)をすると、その時間数に応じた金額がお給料にプラスされます。一方、欠勤や遅刻・早退があると、欠勤日数や遅刻・早退時間に応じた金額が、お給料から引かれます。ただし、有休はお給料が引かれません。

ちなみに、欠勤や遅刻・早退をしても、その分のお給料が引かれないパターンもあり、これを「完全月給制」といいます。

「支給額」の欄に記載される一般的な項目は次の通りです。

基本給は毎月もらえます。手当(時間外手当を除く)も条件を満たせば、毎月もらえます。手当の種類やもらうための条件は会社によって違うので、先輩に確認してみてください。

「控除額」の欄に記載される一般的な項目としては、

があります。これらは、毎月、皆さんの給料から天引きされますが、負担したお金はどれも皆さんの生活のために使われます。

毎月負担する代わりに、医療費の補助、高齢になってからの年金や福祉サービス、失業時の給付などを受けられます(介護保険料は40歳になってから負担)。

毎月のお給料からは、次の保険料が控除されます。なお、各計算式の%の部分(保険料率)は、いずれも2023年度のもので定期的に改定されます。また、健康保険料と介護保険料については、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」という公法人の保険に加入するのが一般的なので、その東京支部の計算方法を記載しています(都道府県ごとに保険料率が異なる)。

ちなみに、上の計算式では分かりやすく「毎月のお給料」と記載していますが、厳密に言うと健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料については、お給料を一定の金額幅で区分した「標準報酬月額」というものをベースに保険料を計算します。

毎月負担する代わりに、国や地方自治体がそのお金を、公園や道路など公共インフラの整備、医療、年金、福祉などに還元します。

毎月のお給料からは、次の税金が控除されます。ただし、住民税は、前年の1月から12月に一定以上の収入がある人が対象なので、新入社員(新卒)の場合、入社した年は0円になるのが一般的です(入社2年目から天引きが開始)。

ちなみに、所得税については、毎月のお給料から天引きされるのは「見込み額」で、実際の納付額は、毎年12月に行う「年末調整」という作業で受けられる控除を調整した上で確定します。例えば、その年に払い込んだ生命保険料などを申告すると、天引きされた所得税の一部が「還付」として戻ってくることがあります。

毎月負担する代わりに、団体加入の生命保険など、会社が独自に設定しているサービスを受けられます。

毎月のお給料からは、あらかじめ契約などに基づいて決められた金額が天引きされます。

ちなみに、社会保険料や税金は、「法定控除」といって法令で天引きが認められていますが、生命保険料などのように会社が独自に設けた項目は、「法定外控除」といって会社が労働組合(あるいは社員の代表)と「労使協定」という書面を交わして天引きします。

以上(2024年12月更新)

pj00188

画像:Mariko Mitsuda

経営計画を立案する際、経営者の頭の中にある考えをまとめたり、自社の置かれている状況を客観的に整理したりする必要があります。そうしたときに役立つのが「フレームワーク」です。

フレームワークを使うと、自社の置かれている状況や課題を、特定の枠組み(フレーム)に当てはめて可視化できるので、

課題やリスクの見落とし、あるいは同じような試行錯誤を繰り返すことを防ぎ、効率的に思考を整理することが可能

になります。自社の状況などを、社員や取引先に共有するのにも役立つでしょう。

この記事では、次のフレームワークを一例として紹介します。

この他にも、マクロ環境分析のための「PEST分析」や、顧客・競合他社・自社の状況を洗い出す「3C分析」など、さまざまなフレームワークがあります。自社の状況や目的に応じて、使用を検討してみるとよいでしょう。

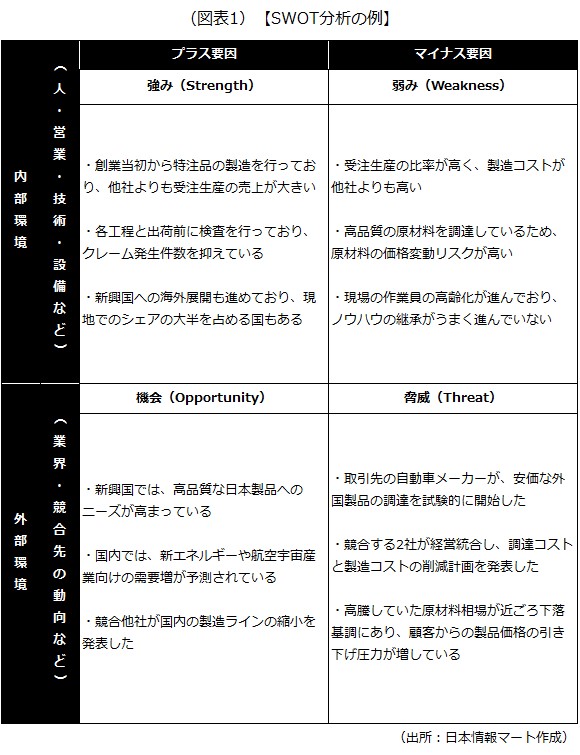

SWOT分析は、自社の内部環境と外部環境を分析するための基本的なフレームワークです。内部環境分析では、人・営業・技術・設備などに代表される企業内部の経営資源を分析し、また、外部環境分析では、企業を取り巻く業界・競合先の動向などの外部環境を把握して、

の4つのグループに分けて、自社にとっての強みと弱みを整理します。SWOT分析を経営戦略の策定に活用する場合は、

ことを目標にしてみましょう。

製造業をイメージしたSWOT分析の例として、次のようなものが考えられます。

SWOT分析を行う際には、業界や自社を取り巻く外部環境をマクロ的な視点から整理する「PEST分析」、そして、顧客・競合他社・自社の状況を洗い出す「3C分析」を行い、その内容を活用すると進めやすいかもしれません。「PEST分析」や「3C分析」については、下記のコンテンツに掲載されています。

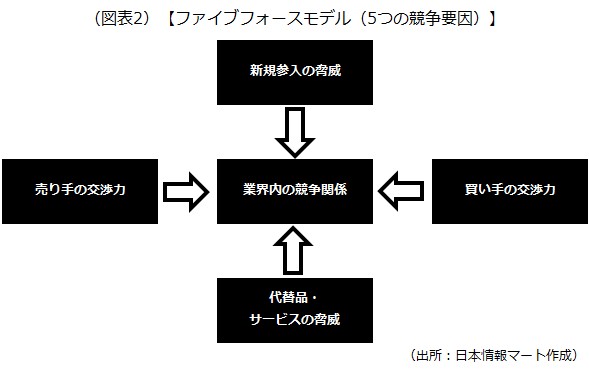

「ファイブフォース分析」は、競合他社と戦うための戦略を検討するためのフレームワークです。業界の魅力度(平均的な収益性の高さなど)に影響を与える競争要因として、

の5つを挙げ、それぞれの状況を分析します。

競合他社と戦っていくためには、まずは自社の置かれている業界の動向を整理する必要があります。ファイブフォース分析は、外部環境の中でも、特に企業に直接的な影響を与える可能性の高い「ミクロ環境」を中心に整理する際に有効なツールといえるでしょう。ファイブフォース分析は、図表2のように整理します。

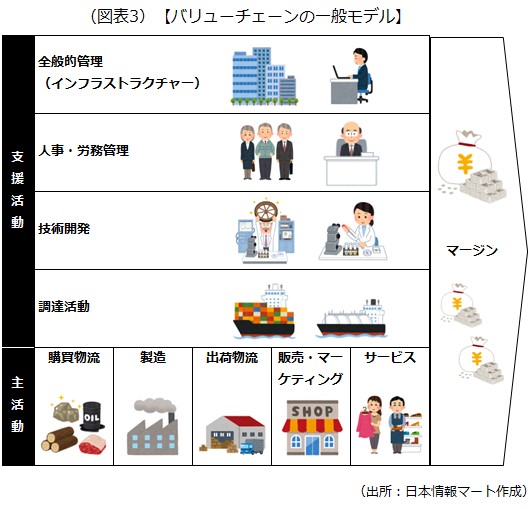

バリューチェーン分析とは、企業が製品やサービスを顧客に提供するまでの一連のプロセスのうち、どこで多くの付加価値が生み出されているかを分析するフレームワークです。つまり、

付加価値を基準として自社の強みを検討する分析方法

です。

企業の一連の活動は、

に分類されます。バリューチェーン分析は、自社のどの活動に強み(あるいは弱み)があるかを知るのに役立ちます。

バリューチェーンは業種や業務内容など個々の企業によって異なりますが、製造業をベースとしたバリューチェーンの一般モデルは図表3の通りです。

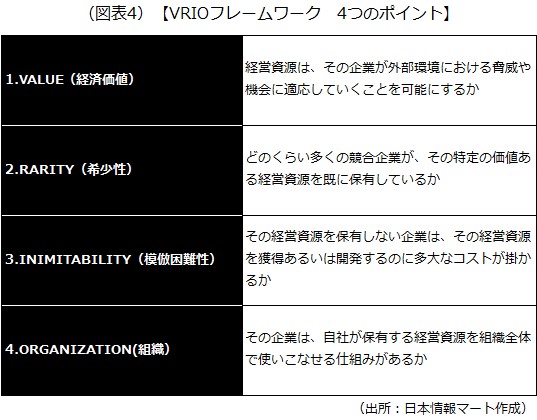

VRIOフレームワークは、企業の内部資源の競争優位性を

という4点から評価するフレームワークです。

VRIOを使うことによって、

自社の経営資源のVALUE(経済価値)にどれだけ希少性があり、模倣が困難で、そしてそれを組織全体で使いこなせているのか

を整理し、可視化することができます。

4点の中で軸として考えるのはVALUE、つまり自社が持っている経営資源の経済価値です。企業がその経営資源を保有することで収入が増加する、もしくは支出が減少することから、VALUE(経済価値)は「強み」の源泉と位置付けることができます。

しかし、同様の「強み」を他社も保有していたり、簡単に保有できたりする場合、その「強み」は、競合他社に対して「強み」とはいえないでしょう。さらに、その「強み」を最大限活かしていくためには、それを可能にする組織体制が求められます。

自社が事業を行う製品・市場領域を決定した後は、その製品・市場領域において、いかに競合他社よりも優位に事業を展開し、どうやって利益を獲得するかを考えていきます。そのための取り組みの方法や方向性を定めるものが競争戦略です。

ここでは、基本となる3つの競争戦略と、自社の事業領域を定める「アンゾフの成長マトリクス」を紹介します。

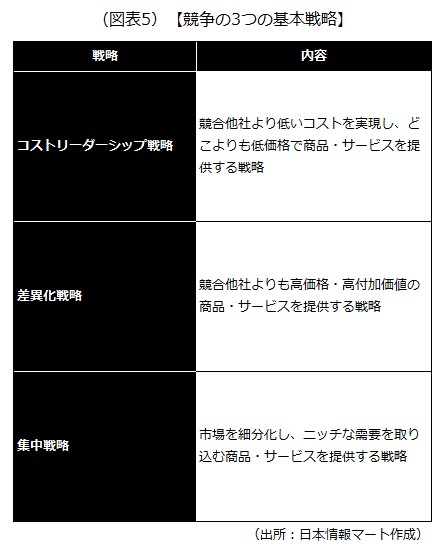

競争戦略として広く知られているのが、次の「コストリーダーシップ戦略」「差異化戦略」「集中戦略」という3つの基本戦略です。

アンゾフの成長マトリクスとは、自社のドメイン(主力事業の領域)に基づいて

といった点を検討するためのフレームワークです。戦略は、既存製品・新製品と既存市場・新規市場の4つの組み合わせのマトリクスに基づいて検討することが基本となります(これは「成長ベクトル論」とも呼ばれています)。

アンゾフの成長マトリクスの内容は、次の通りです。

以上(2025年2月更新)

pj80094

画像:pixabay

新型コロナウイルス感染症が第5類感染症に移行してから約1年9カ月、通常のリアルイベントも勢いを取り戻しつつありますが、一方、オンラインイベントもスタンダードなイベントの形態のひとつとして定着しました。オンラインイベントには、

など独自のメリットがあり、「ウチでも開催してみよう」と考える会社も少なくないでしょう。

ただ、これからオンラインイベントの開催を検討する場合、「他社に比べて出遅れた感がある」「面白くしないと参加してもらえないのでは」など、色々と不安があるかもしれません。確かに、オンラインイベントは「見るだけ」「聞くだけ」になりがちな面もあります。

そこで、この記事では、参加者に喜んでもらうための工夫を、「展示型」「参加型」「混合型」ごとに、事例を交えて紹介します。

ちなみに、最近の潮流としては

メタバース(インターネット上の仮想空間)型イベントやハイブリッド型イベントの定着

が挙げられます。例えば、2025年の国際博覧会(万博)でも、スマートフォンやパソコン、VRゴーグルなどを使って、オンライン上で実際に各パビリオンを巡ることができるアプリがリリースされるそうです。「見るだけ」「聞くだけ」になりがちなオンラインイベントを、

「体験する」「参加する」という立体的なものにする

ために、導入を検討してみてください。

「展示型」とは、一つの会場に集まって開催していたリアル展示会を、オンライン上で開催するものです。オンラインのみの開催の場合、

参加者の満足度を上げるためのポイントは、リアル展示会と同じような体験ができるように工夫すること

です。

例えば、ある機材販売会社のオンライン展示会では、リアル展示会と同じような感覚で参加してもらえるよう、インターネットのページにブースやスタッフの、シンプルで親しみやすいイラストを配置しました。一方で、参加者に見せたい商品(プリンターやラベル印刷機など)は、目立つように写真で掲載。気になる商品をクリックするとより詳細な情報を閲覧でき、その場で資料をダウンロードしたり、チャットで相談をしたりできるようにしました。

リアル展示会で会場マップを見ながら出展ブースを回るという体験と、ネットならではの利便性を兼ね備えたオンラインイベント

といえるでしょう。

「参加型」のスタイルもさまざまですが、なかでも注目したいのは、「オンライン上で参加者を個別のグループに分ける機能」を使ったスタイルです。この機能があるウェブ会議ツールは限られますが、

少人数になることで参加者がただ話を聞くだけでなく、積極的に参加する形になる

という利点があります。

使い方の例としては、イベントスタート時のアイスブレイクが分かりやすいでしょう。主催者側が任意で参加者をペアに分け、「5分間の自己紹介タイム」などを設けます。そうすると、参加者の画面上には「自分たち2人」しか表示されないので、まるで2人だけで対面で自己紹介し合っているかのような空間が実現します。

特に参加型セミナーなどを開催する場合、このペアに分かれての自己紹介タイムは効果的です。例えば、とあるコンサルティング会社では、「自社サービスの魅力を伝えるノウハウ」をテーマにしたイベントなどで、この自己紹介タイムを活用しました。参加者が

「自分はイベントの当事者だ」ということを冒頭で実感することで、イベント中に積極的に発言や質問などをするためのきっかけにもなり、イベント自体に対する満足度も上がる

でしょう。

もちろん、参加者の満足度を上げるには、主催者側による「ペア分け(グループ分け)」が重要になってきます。それぞれの参加者の仕事、立ち位置、現状の課題などを思い描きながら、

誰と誰を組み合わせると喜んでもらえるか、面白いことが生まれそうか

を考えて分けましょう。うまくいくと、これ以上ないくらい参加者は喜んでくれますし、参加者同士で新しいビジネスが生まれることもあります。

数年前は珍しかった「混合型」のスタイルも、今やスタンダードになってきています。ここでいう「混合型」とは、「オンライン×リアル」というハイブリッドスタイルを実現すること、

つまり、「リアルだけ」「オンラインだけ」では実現できない、または実現しにくいことを、両者を組み合わせることで可能にするオンラインイベント

です。

例えば、ある和装関係のイベントでは、東京で行われているリアル展示会の会場をメタバース上に再現し、仮想空間の中で、世界中のユーザーが会場を歩き回れる仕組みをつくりました。また、メタバース上で自分の好みの浴衣を着られる取り組みなども実施しました。

リアル展示会で会場マップを見ながら出展ブースを回るという体験に限りなく近いことをオンラインでも実現し、リアルとバーチャルが融合している

というわけです。

上記の例のように、

近年は「メタバース×リアル」型の展示会が定着

しつつあります。メタバース型の展示会では、参加者が自社ブース内でどのように動きどの商品をどれくらい見たか、などの行動履歴が残るので、出展者側がその情報を展示会後の営業活動などに活かせるというメリットがあります。

以上(2025年2月更新)

pj70088

画像:metamorworks-Adobe Stock

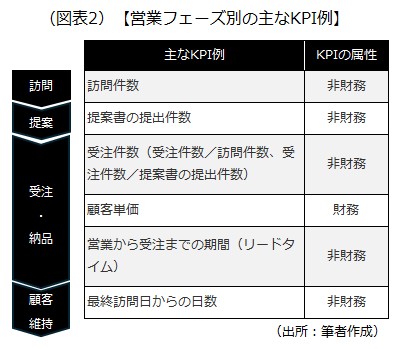

これまで7回にわたって続いてきた【中小企業の予算】シリーズも、今回で最後となります。今回の重要なキーワードが「KPI(Key Performance Indicator)」という言葉ですが、皆さん、聞いたことはありますか。

KPIとは、業績に大きな影響を与える数字

のことです。KPIの代表例といえるのが、

です。

例えば、販売単価をKPIとして設定し、通常の販売単価が100円の会社が、「来年度は10%アップの110円にすることを目指そう」と目標を立てたとします。メンバーは、販売単価を110円にすることを目指して活動します。従来よりも単価が高い商品を積極的に売る人もいれば、これまでよりも値引き幅を抑えようと、得意先と交渉する人もいるでしょう。

このように、KPIには、何を、どれくらい頑張ったらいいのかをブレなくメンバーに理解してもらうことで、メンバーが取るべき行動が正確に共有できるという効果があります。そのため、

予算を作成する前の段階でKPIの種類を特定し、具体的な数値を設定すること

がとても大切になります。

例えば、売上高という漠然とした水準ではなく、売上を「単価」と「数量」に分けることによって、単価を上げるのか、数量を上げるのかを明確にし、それぞれに紐づいた行動に結び付けていきます。こうした具体的な数値の設定は、年度途中の早い段階で予算に対する進捗度合いを確認することが可能になります。

シリーズ第2回(【中小企業の予算(2)】予算「損益計算書」の数字の作り方)で、掛け算型と足し算型の話をしました。この掛け算型の構成要素が、KPIになることが多くあります。一番イメージしやすいものが、上記の例で挙げた売上を「単価」と「数量」に分けることです。

ただ、ここでは計算の構成要素として「単価」と「数量」を管理するだけではなく、一歩進んで個別に目標設定をした上で直接担当者と共有したり、年度途中でも進捗度合いを確認したりして、KPIとしての管理を考えます。

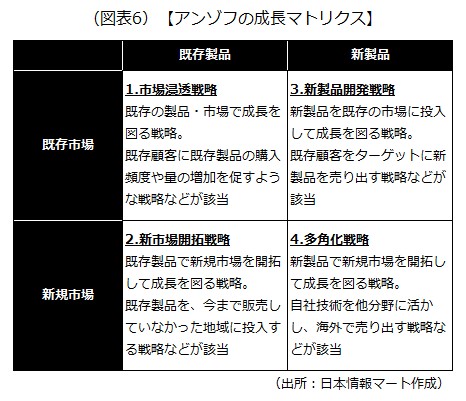

売上以外にも人件費をはじめとする会社にとって重要な科目について、その関連する構成要素(最終的な利益や作業の効率化に貢献するものなど)をKPIとして抽出して予算に組み込み、日々管理していくのです。ここで、業種別の主なKPI例を紹介します。

では、KPIは、どのように選べばよいのでしょうか。取り組みの手順としては、

まず会社で従来大切にされてきた指標が何かを特定する

ことがおすすめです。社内で実際に使われている指標のほとんどは、長年の経験から業績向上につながると判断できるものです。もちろん、新たに業績向上につながる指標があれば追加してもかまいません。その際、「そのKPIは頑張れば達成できる性質のものなのか」「複数の類似する指標がある場合には、どれが最適な指標なのか」といった点に注意が必要です。

重要な業績指標として管理していくKPIは、1つとは限りません。KPIを複数設定する場合は、およそ5つまでにしたほうが把握・管理がしやすいと思います。その場合には、優先順位を付けるようにしましょう。

さらに、KPI同士の関係にも注意が必要です。一般的に販売単価を下げれば、販売数量が伸びる傾向があるため、販売単価と販売数量はトレード・オフの関係(どちらかが良くなれば、どちらかが悪くなる関係)にあるといえます。

ここで「販売単価も上げてください」「販売数量も増やしてください」というメッセージとして、営業担当者に伝わってしまうと、どちらを優先していいかが分からず、業務目標の方向性がバラバラになってしまいます。KPIは、メンバーの行動を方向付けるためのツールです。このような矛盾が発生しないように注意しましょう。

ただ、トレード・オフの関係にあるKPI両方の達成はムリなのかというと、そうとも限りません。ある外食チェーンでは、まず客数の増加を目指し、低価格の商品を多く販売しました。そして、一定の客数を確保したところで、高価格の商品を開発して、販売単価を上げる目標にシフトしたことで、販売数量と販売単価の両方を高く達成することができました。つまり、タイミングをずらすことが攻略法になります。

最近耳にする言葉に、KGI(Key Goal Indicator)があります。これは、

業績に重要な達成すべき目標

で、ほぼ予算と同義となります。営業部署でいえば、KGIが売上予算となり、主なKPIとして単価や数量があります。予算の作成前にKPIを設定する際、KGIに引っ張られて、

決算数値には直接関係するKPI(以下「財務KPI」)

に分類される項目である単価や数量を頭に思い浮かべがちです。特に、予算作成の担当者が決算数値を扱う財務系の部署であれば、なおさらです。ただ、営業部門のメンバーにとって財務KPIは、日々の目標としては管理しづらく、イメージしづらいことも多くあります。そこで、訪問件数、提案書の提出件数などの、

決算数値には直接関係しないKPI(以下「非財務KPI」)

を用いることを考えます。営業フェーズ別の主なKPI例を見てみましょう。

上の図表のように、売上につながる業務を細分化することで、KPIになり得る指標が見えてくることも押さえておきましょう。

非財務KPIは、メンバーには身近な数字であるため、理解しやすくなります。特に、経験が浅いメンバーであれば、販売数量を増やすように努力するよりも、訪問件数を増やすほうが分かりやすいので、頑張れるということになるのです。

以上(2025年2月作成)

pj35169

画像:thanksforbuying-Adobe Stock