1 プラモデル(特にガンプラ)の需要について

プラモデルは、コロナ禍に伴い外出を控えた人々が、家で楽しく過ごすための手段(いわゆる「巣ごもり需要」)の1つとして注目され、現在も市場規模が拡大しています。

実際の乗り物やアニメのキャラクターなどの様々なプラモデルがある中でも、「機動戦士ガンダム」のアニメや漫画、ゲームに登場するモビルスーツやモビルアーマーと呼ばれるロボットや戦艦などを立体化した「ガンプラ」は、次のような特徴があり、人気があります。

- スナップフィット:パーツ同士を組み立てる際に、特別な工具や接着剤を使わずに組み合わせることが可能で、手を汚さずに組み立てできる

- 多色成形:1枚のランナー(パーツが付いている枠)に数種類の色を同時に再現できる。そのまま組み立てるだけでカラフルな仕上がりになるため、塗装する必要がない

- ブランドの豊富さ:スケール(大きさ)やコンセプトに合わせて複数のブランドがあり、組み立て時間や難易度を考慮しながら商品を選ぶことができる

BANDAI SPIRITS(東京都港区)が2023年12月に、18~59歳のプラモデル・フィギュアユーザー1000人を対象に行ったインターネット調査「BANDAI SPIRITS大人アンケート調査」によると、プラモデル・フィギュアを購入したきっかけとして多かったのは、

「好きなアニメやマンガのキャラクターに興味を持ったから」「自分1人でも始められるから」「作る楽しみや作りごたえがあると思ったから」など

で、好きな作品の立体物を自分の手で組み立てられる楽しさに需要があるとうかがえます。

■BANDAI SPIRITS「BANDAI SPIRITS大人アンケート調査」■

https://www.bandaispirits.co.jp/press/2024/240220.php

2 プラモデルの出荷金額などの動向

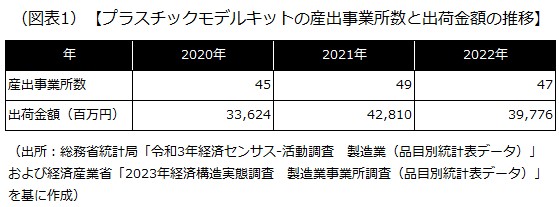

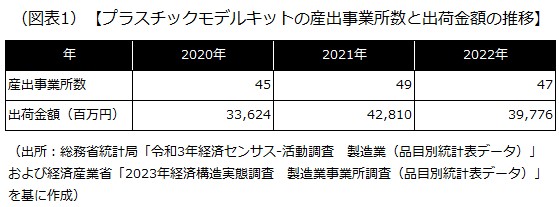

1)プラスチックモデルキット(プラモデル)製造業の産出事業所数・出荷金額など

プラスチックモデルキット製造業の産出事業所数と出荷金額の推移、並びに都道府県別の事業所数と出荷金額は次の通りです。

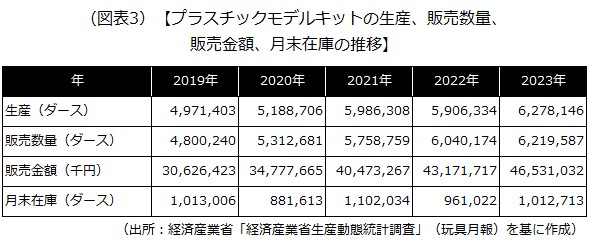

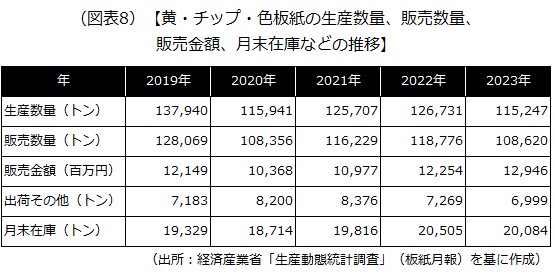

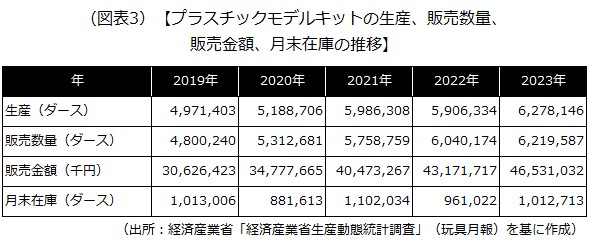

また、プラスチックモデルキットの生産、販売数量、販売金額、月末在庫の推移は次の通りです。

プラスチックモデルキットの産出事業所数と出荷金額は、静岡県が日本一となっています。静岡県は、プラモデル産業の源流となる木製模型飛行機の製造が盛んで、戦後木製からプラスチック製へと素材を変え、自動車・飛行機などの模型を中心に生産を拡大。その後も、スロットレーシングカーやキャラクター商品などをヒットさせ、プラモデルの一大産地となっています。

ガンプラも、静岡市葵区にある「バンダイホビーセンター」が生産拠点となっており、BANDAI SPIRITSによると、1980年の「1/144ガンダム」から始まり、2024年3月末時点までで約7億8745万個のガンプラを生産しています。また、今後の安定的な生産体制を確保するため、バンダイホビーセンター本館に近接する敷地内で新工場を建設する計画もあり、2026年度に新工場が本格稼働した際には、2023年度と比べて約35%の増産が可能になる見込みだそうです。

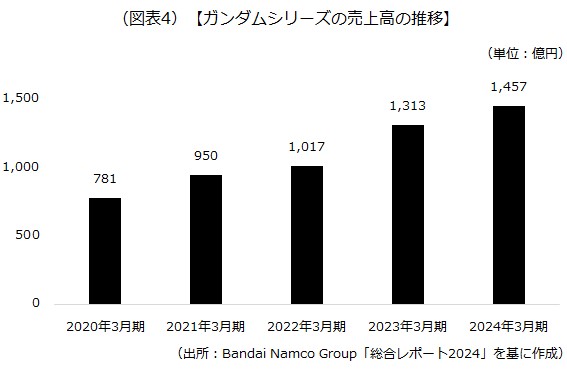

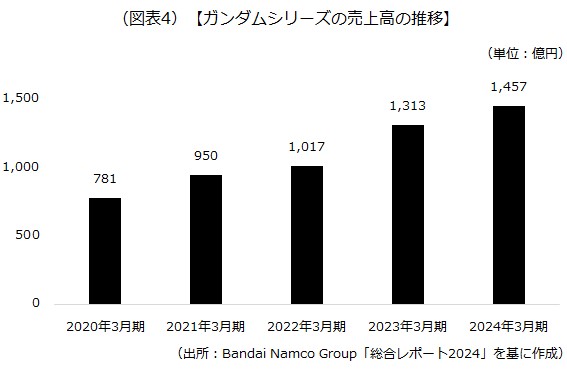

2)売上高の推移

ガンダムシリーズ(ガンプラ以外の商品・サービスを含む)の売上高の推移は次の通りです。

ガンダムシリーズのグループ全体の売上高は、2020年3月期の781億円から、2024年3月期に1457億円と、5年間で187%も成長しています。その背景には、国内外で映像配信プラットフォームが普及し、多言語対応も進んだことで、ガンダムシリーズの認知度が向上し、新規ファンの獲得につながったことなどがあるようです。

また、海外展開も進んでおり、BANDAI SPIRITSのプレスリリースによると、2020年の発売40周年の時点で、ガンプラの年間販売額の5割が海外での売上とされています。組み立て体験会や現地モデラーによるプラモデル講習会などで認知を拡大させており、特に北米と中国市場を重点に置いているといいます。

3 プラモデルの製造・販売ルートについて

1)プラモデルの製造企業の事例

日本国内における主なプラモデルの製造企業を紹介します。

1.BANDAI SPIRITS(東京都港区)

プラモデル、フィギュア・ロボット、一番くじ、アミューズメント景品などの企画・開発・製造・販売を行っており、ガンプラは同社が手掛けています。

ガンプラ以外のプラモデルでは、「BEST HIT CHRONICLE」というシリーズ名で日清食品のカップヌードルや、ソニーのPlayStation、SEGAのセガサターンをプラモデルで再現した商品があります。

■BANDAI SPIRITS■

https://www.bandaispirits.co.jp/

2.壽屋(東京都立川市)

国内、海外のコンテンツ権利者から、人気アニメ、ゲーム、映画のキャラクターなどのライセンスを取得し、プラモデルやフィギュアなどの製造・販売を行っています。顧客のニーズを素早く社内へ反映できる「製販一貫体制(商品の開発から販売までを全て自社のみで担う体制)」を大きな強みにしており、国内に直営店が3店舗ある他、米国にも事業所を置いています。

また、創業地である立川市の活性策として、マラソンへの協賛や、社員が小学校に出向いてプラモデルの作り方を教える「出張プラモデル教室」なども実施しています。

■壽屋■

https://company.kotobukiya.co.jp/

3.青島文化教材社(静岡県静岡市)

2024年10月31日で創業100周年を迎え、乗用車・トラック・スーパーカーなどの自動車や艦船模型のプラモデルを中心に製造・販売を行っています。塗装や接着剤不要で組み立てることができ、安価な「ザ・スナップキット」や、群馬電機(群馬県みどり市)が手掛ける販促機器「呼び込み君」をプラモデル化した「スーパーサウンド『呼び込み君』ミニ」などが人気です。

また、ベネリックデジタルエンターテインメント(東京都千代田区)が運営するメタバース(インターネット上の仮想空間)の商業施設「そらのうえショッピングモール」に開設するホビーショップの第1弾に、同社が採用されています。実店舗ではスペースの制約から売り場に全ての商品を並べることが難しいですが、メタバースであればこうした問題も解消されます。

■青島文化教材社■

https://www.aoshima-bk.co.jp/

4.タミヤ(静岡県静岡市)

車やバイク、飛行機などのスケールモデル(縮尺に基づいて忠実に再現した模型)を製造・販売する模型メーカーです。フラッグシップ拠点として、東京都港区に「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」を2024年5月にオープンし、小学生向けに、ものづくり・プログラミングの学びを提供する「タミヤロボットスクール」などのイベントを展開しています。

■タミヤ■

https://www.tamiya.com/japan/index.html

5.ハセガワ(静岡県焼津市)

飛行機、船、自動車などの乗り物、架空のキャラクターモデル、輸入品プラモデルなどの販売を手掛けており、特に飛行機や旧車のスケールモデルに定評があります。入門向けプラモデルとして、接着剤不要/接着剤必要/本格派の3段階のシリーズをそろえており、接着剤不要のシリーズには乗り物だけでなく、オフィス家具やレトロ自販機のミニチュアなどユニークな商品もあります。

■ハセガワ■

http://www.hasegawa-model.co.jp/

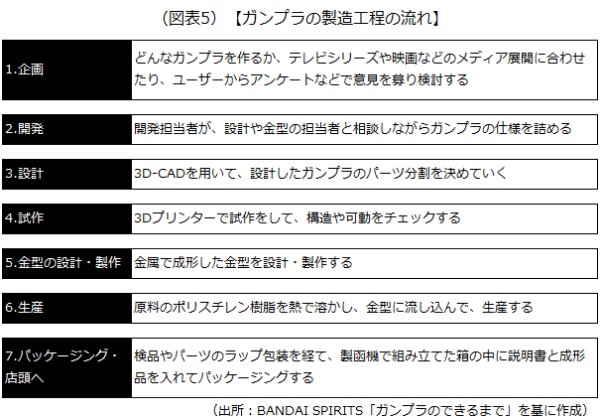

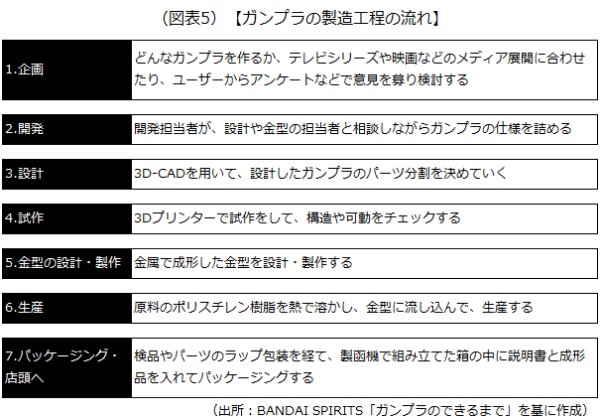

2)ガンプラの製造工程について

BANDAI SPIRITSのウェブサイトによると、ガンプラ製造工程の流れは次の通りです。

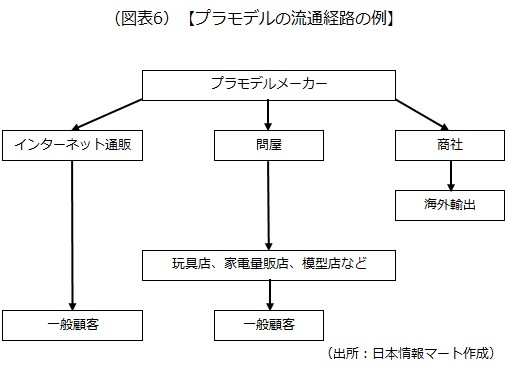

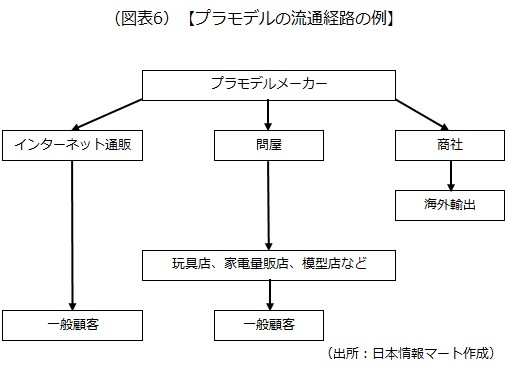

3)プラモデルの流通経路について

プラモデルの流通経路の例は次の通りです。

メーカーが問屋(メーカーから商品を仕入れて小売業へ販売する事業)を通じて玩具店、家電量販店、模型店などへ提供する形態もありますが、インターネット通販サイトによる販売も今では盛んになっています。

また、ガンプラは、玩具店や家電量販店の玩具コーナーでの販売に限らず、Bandai Namco Groupの公式通販サイトである「プレミアムバンダイ」や、ガンプラの総合施設「ガンダムベース」など、自社直営での販売にも注力しています。

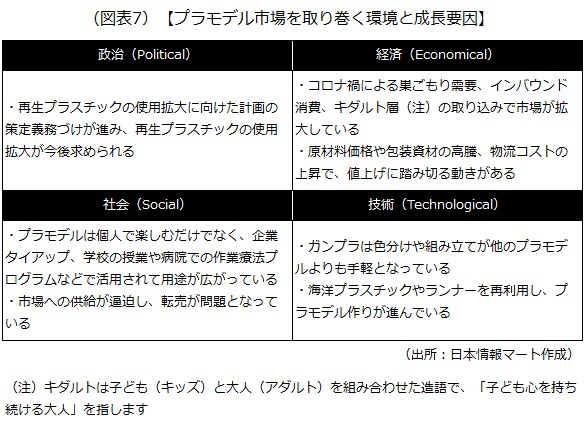

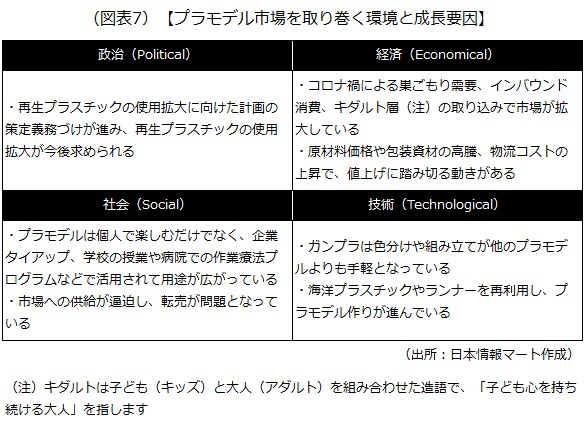

4 プラモデル業界の外部環境分析

プラモデル業界を取り巻く環境について、ビジネスフレームワークのPEST分析を基に触れていきます。

政治の面では、政府が製造業を対象に、再生プラスチックの使用拡大に向けた計画を策定するよう義務づける方針を固め、「資源有効利用促進法」の改正に向けた検討を始めており、今後、パーツやランナーの再利用に向けた動きが進むことが想定されます。

経済の面では、コロナ禍による巣ごもり需要がきっかけでのプラモデルブーム再燃をはじめ、インバウンド消費の拡大や、キダルト層を取り込むための商品展開などによって、市場が拡大しています。一方で、原材料価格や包装資材の高騰、物流コストの上昇を受けて、値上げを実施する動きもあります。

社会の面では、プラモデルは個人の趣味としてだけでなく、ものづくりの楽しさを学ぶために学校の授業で採用されたり、医療機関でリハビリプログラムに取り入れられたりするなど、利用シーンや用途が拡大しています。その一方で、需要に供給が追い付かない背景から、ネットオークションやフリマサイトでの高額転売が問題になっています。

技術の面では、ガンプラは他のプラモデルと比べて色分けや組み立てやすさの面で、他のプラモデルよりも手に取りやすいメリットがあります。また、イベントなどを通じてランナーや海洋プラスチックごみを回収し、商品の一部、もしくは全体にリサイクル素材を使用したプラモデルも製造・販売しています。

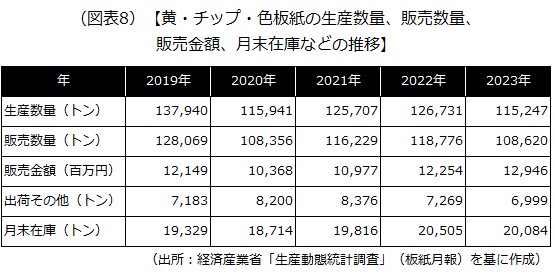

5 参考:紙資材について

ここでは、プラモデルの箱に使われる「色板紙」のデータを取り上げます。

黄・チップ・色板紙の生産数量、販売数量、販売金額、月末在庫などの推移は次の通りです。

以上(2024年12月作成)

pj50550

画像:Sutthisak-Adobe Stock