書いてあること

- 主な読者:巳年にちなんだ話題や、スピーチ例などを探しているビジネスパーソン

- 課題:巳年に関連する話題を調べたり、スピーチを考えたりする時間がない

- 解決策:過去の巳年に起きた出来事、巳年にちなんだスピーチ例を参考にする

1 巳(へび)に関する話

1)巳年に起きた出来事

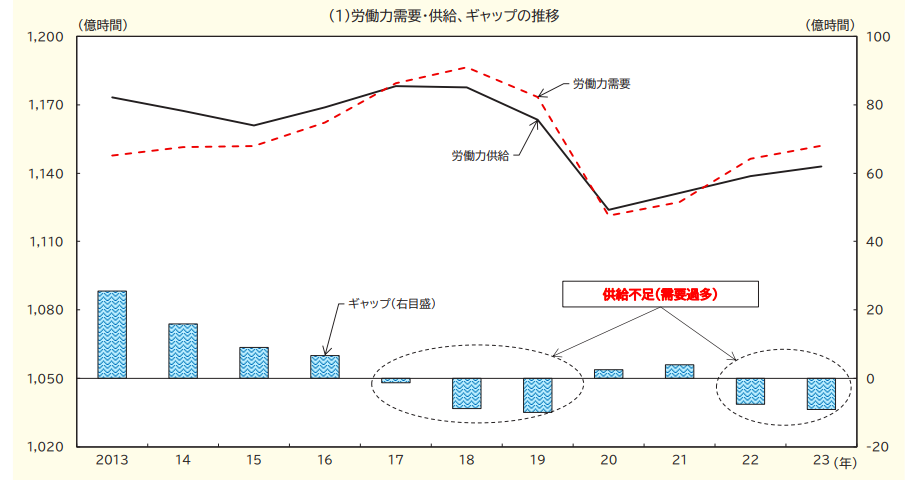

2025年の干支(えと)は、「巳(へび、み)」です。前回の巳年は、2013年(平成25年)の癸巳(みずのとみ)でした。2013年は経済政策「アベノミクス」が始動した年です。 新型コロナウイルスの影響で2021年に開催されることになった、東京五輪の開催が決まった年でもあります。8代目IOC会長のジャック・ロゲ氏がカードを掲げ、「TOKYO」と読み上げた瞬間が印象に残っている人も多いのではないでしょうか。

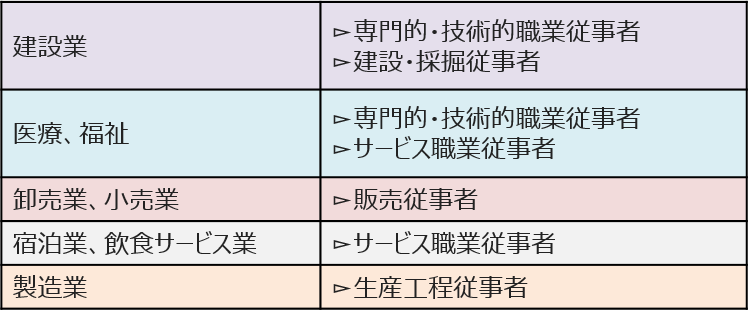

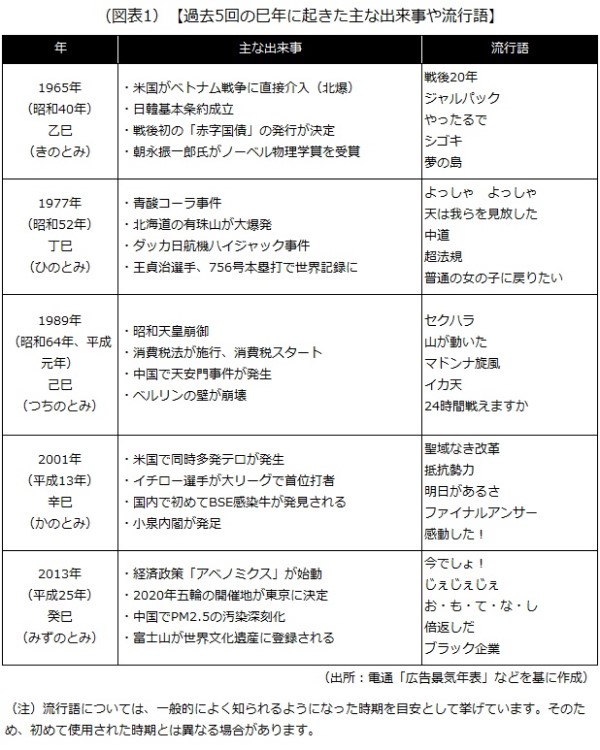

過去5回の巳年に起きた主な出来事や流行語は次の通りです。

2)巳年生まれの有名人

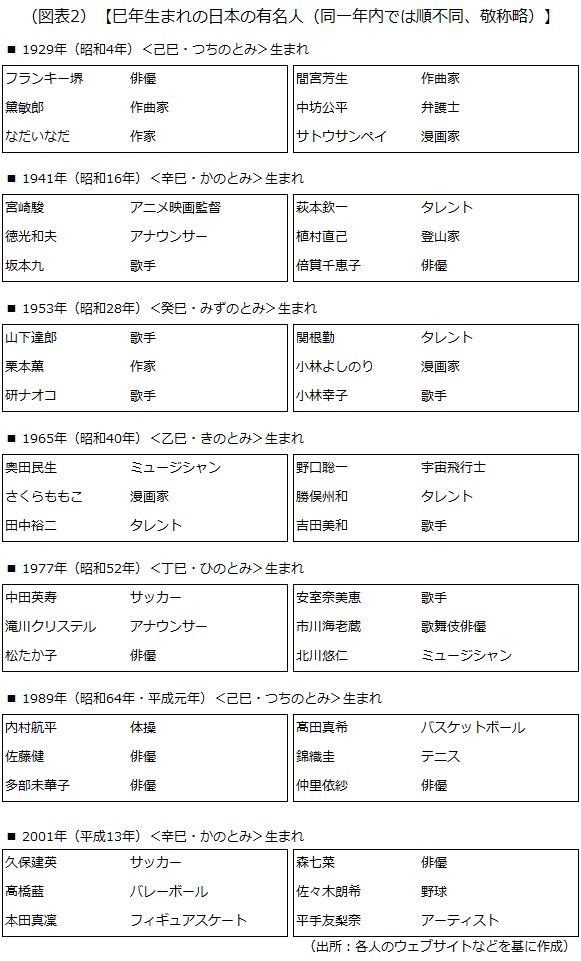

巳年生まれの日本の有名人には、次のような人がいます(既に亡くなられた方も含みます)。

3)へびの話

巳という字は蛇の象形文字といわれるほか、頭と体ができかけた胎児を描いた象形文字ともいわれています。蛇としての巳は、冬眠していたヘビが春になって地上に出て活動を始めることに通じるとされます。人間でいえば、それまでの生活に終わりを告げて新しい生活が始まるという意味に当たります。

現代では、蛇は「毒蛇」「大蛇」などのイメージが強く、不気味で恐ろしい動物というイメージが一般的です。また独特の動きなどから拒否感、恐怖感を抱く人も少なくありません。

一方、日本では八岐大蛇(ヤマタノオロチ)をはじめ、多くの神話や民話に蛇が登場します。その中で蛇は古来より、知恵、財産をもたらす神様として信仰の対象になってきました。特に白蛇(白いヘビ)などは家に幸福をもたらすシンボルとされることもあり、置物などのデザインによく見られます。

また、蛇は脱皮を繰り返すことから、復活の象徴でもあります。例えば、福岡県の志賀島から出土した金印「倭奴国王印」のつまみには蛇の柄が付いています。金印は後漢の皇帝から贈られたものです。中国では、人は死後、農耕神である蛇としてよみがえるとされており、国王と同一視された王印に蛇のつまみを付けることで、復活を願ったものであるとされています。

西洋においても同様で、蛇は不死や治癒、罪からの癒やしの象徴であり、各種のシンボルや彫刻に見ることができます。蛇が杖に巻き付いている「アスクレピオスの杖(つえ)」は、ギリシア神話に登場する医術の神アスクレピオスに由来し、世界保健機関(WHO)などでシンボルとして使われ、世界中の救急車にも描かれています。

また、蛇が自分の尾にかみついているモチーフは古代ギリシアのウロボロスやヒンドゥー教の宇宙図をはじめ、世界中の多くの地域や宗教で、循環性や永続性の象徴として用いられています。

2 巳(へび)にちなんだスピーチ事例

1)スピーチ事例1

蛇(へび)と言えば、毒を有する動物の代表格です。世界では年間8万人から13万人もの人が、ヘビにかまれて命を落としているといいます。こうした事情から蛇は多くの人間から恐れられているわけですが、ただ人間に害をもたらすだけなのかと言われるとそうではありません。

例えば、日本では毒蛇の代表格であるハブやマムシは、アルコールに漬けて「ハブ酒」「マムシ酒」などにして飲むことがあります。ハブやマムシにはアミノ酸が豊富に含まれ、滋養強壮にとても良いからです。また、2023年にはハブの毒を精製するとアルツハイマー型認知症の原因物質を分解するのに有効な成分が得られるとの研究結果も出ています。まさに、「毒薬転じて薬となる」といったところでしょう。

今年は始まったばかり、年末を迎えるまでまだまだ遠いですね。今年仕事をする上で、失敗や理不尽など、一見「毒」としか見えないようなものに出くわすこともあると思います。しかし、蛇と同じように、全てのことは「受け取りよう」と「使いよう」です。

今年は「毒」に出くわしたときにこそ、それをどうやって「薬」へ変えるかを考える1年にしましょう。何万人をも死に追いやる蛇の毒が、かつて不治の病とされたアルツハイマー型認知症の薬になるかもしれないように、「毒から転じた薬」からしか得られない成果があるかもしれません。

2)スピーチ事例2

皆さんは、WHO(世界保健機関)のシンボルを見たことがありますか? コロナ禍では頻繁に行われていたWHOの会見で、知らないうちに目にしていた方も多いかもしれません。WHOのシンボルは、杖に巻き付いた蛇です。これはギリシア神話の医療の神、アスクレピオスが持っていた杖に由来していて、世界中の救急車にも描かれています。また、薬学の象徴「ヒュギエイアの杯」にも同じように蛇が巻き付いています。

「毒や牙など危険なイメージがある蛇が、なぜ医療や薬学の象徴に?」と思う方も多いでしょうが、実は、蛇は脱皮を繰り返すことから、再生や蘇生の象徴とされているのです。意外な一面ですよね。そもそもなぜ蛇は脱皮するのか、それは蛇の体を覆う鱗(うろこ)が硬くて伸び縮みしないため、体が成長すると窮屈さを感じるからです。自分がより大きく成長するために、古い皮を脱ぎ捨てるのです。

皆さんの中にも、窮屈さとは言わないまでも「自分は今のままでいいのか」と、疑問や焦りを持っている人は多いはずです。少しでも心当たりがあるなら、それは皆さんが成長する兆しです。ルーティン業務だけをこなす日々から脱却して新しい仕事に挑戦してみるのもよいですし、古い仕事の進め方を改めて新しい知識や技術を取り入れてみるのもよいでしょう。

2025年は巳年、蛇の年です。皆さん、ぜひ「自分の内面の脱皮」を目指してみてください。年末に、一皮むけた皆さんの姿を見られることを楽しみにしています。

3 干支の起源・豆知識

1)干支の起源

ところで、「干支とは何か?」と聞かれたら、どう答えますか? 一般的に、干支とは、巳(へび)年や申(さる)年など、12種類の動物を、年ごとに当てはめたものと認識されています。しかし、実は干支(えと=かんし)とは、古代中国に起源を持つ、年月日や時刻、方位などを表す呼称で、10種類の「干」と12種類の「支」を組み合わせた60通りがあるのです。本章では、意外と知られていない干支の起源についてご紹介します。

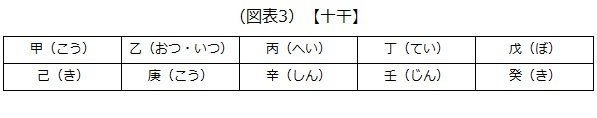

干支の「干(え)」は10種類あり、十干(じっかん)といいます。

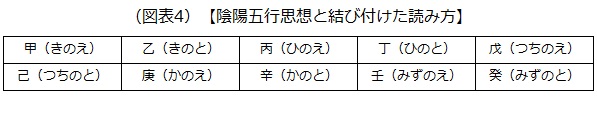

これに陰陽五行思想(木・火・土・金・水)を結び付けて、次のようにも読みます。

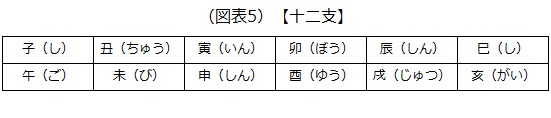

一方、干支の「支」は古代中国の天文学で、木星の位置を示すために天を十二分した呼称を起源にしており、十二支といいます。

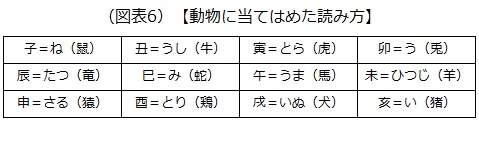

さらに、十二支を動物に当てはめて、次のように呼ばれるようになったのです。

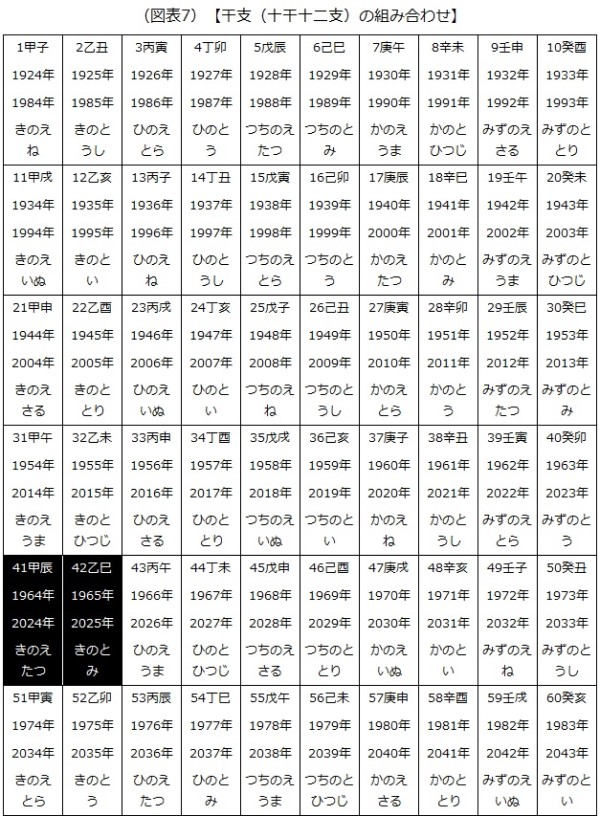

中国では、古く殷(いん)の時代(紀元前16世紀~紀元前11世紀ごろ)から、この十干十二支の組み合わせで年月日が数えられたといいます。これが干支の起源です。

2)干支と十二支

現在の日本では、干支は十二支を指すように使われていますが、このように、厳密には干支と十二支とは異なります。本来の干支(十干十二支)の組み合わせは全部で60通りあり、日本で使われている12通りの十二支とは違うのです。干支は年月日や時刻に当てられますが、日本では一般的に年に当てて使われています。満60歳を還暦(かんれき、もしくは生まれ年の干支を「本卦(ほんけ)」と呼ぶことから本卦還(がえ)りともいう)というのは、干支が1周して生まれ年の干支に還(かえ)るところからきています。

ちなみに、2025年の干支は乙巳(きのとみ)、2026年の干支は丙午(ひのえうま)です。自分の生まれ年の干支が何かを、下表で確認してみましょう。

3)干支が表す歴史年代

干支は年月日などの時間を表す呼称として、古くから使われており、具体的な年がすぐ分かるため、歴史上の事件の呼称としても多く用いられています。有名な例としては以下のようなものがあります。

- 672年 みずのえさる 壬申(じんしん)の乱

- 1592年 みずのえたつ 壬辰(じんしん)倭乱(わらん)(注)

- 1868年 つちのえたつ 戊辰(ぼしん)戦争

- 1911年 かのとい 辛亥(しんがい)革命

(注)日本でいう「文禄(ぶんろく)の役」です。

ちなみに、阪神甲子園球場は、「甲子(きのえね)」年の1924年に完成したことから名付けられています。

以上(2024年12月更新)

pj90005

画像:Hanasaki-Adobe Stock