書いてあること

- 主な読者:自社の退職金制度の方向性について考えている経営者

- 課題:退職金制度だけでは、社員の老後の生活費を賄うのに十分とはいえない

- 解決策:退職金制度と、財形貯蓄やiDeCo+(イデコプラス)などの福利厚生を併用する

1 「退職金制度+福利厚生」で社員の資産形成をサポート!

第1回では、社員が老後を過ごすのにどのぐらいの退職金が必要かをシミュレートしました。85歳までの生活を想定した場合、夫婦2人暮らしでは912万円、独身では744万円が必要でした。

第2回では、複数の退職金制度を比較し手取り額などをシミュレートしました。税金や運用利回りのポイントを押さえれば、中小企業も魅力的な退職金制度を構築できるという内容でした。

ただ、そうしたポイントを押さえてもなお、十分な退職金を用意できない会社もあります。その場合は、退職金制度以外の福利厚生に注目してみましょう。例えば、

退職金制度と、財形貯蓄やiDeCo+(イデコプラス)などの福利厚生を併用することで、社員の資産形成をサポートできる可能性

があります。場合によっては、「退職金制度+福利厚生」の額が「大企業の退職金」の額を上回ることもあり、そうなれば採用活動でのPRなどにも大いに役立ちます。

第3回(最終回)となるこの記事では、財形貯蓄とiDeCo+、それぞれについて「社員が60歳になるまで運用した場合、どのぐらいの額になるのか」「退職金制度と福利厚生を組み合わせた場合、大企業の

退職金を上回ることができるのか」などをシミュレートしていきます。

2 財形貯蓄の運用シミュレーション

財形貯蓄は、毎月またはボーナスの支給時期に、給与天引きで積み立てる制度で、

- 一般財形貯蓄(自由な目的で使用できる)

- 財形年金貯蓄(60歳以降に年金として受け取る目的で使用できる)

- 財形住宅貯蓄(住宅購入、新築、増改築目的で使用できる)

に分けられます。制度ごとの運用益などを比較してみましょう。

【試算条件】

- 22歳年収400万円の会社員

- 毎月3万円を給与天引きで積み立てる

- 積立期間は38年

- ボーナス・年収アップでの上乗せはないものとする

- 全ての制度で年利は0.01%とする

1)財形貯蓄3種類のシミュレーション

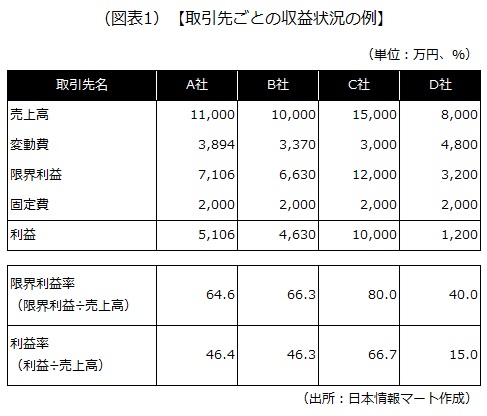

一般財形貯蓄は、運用益(今回は0.01%)に対して20.315%の税金がかかります。一方、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、両制度合算して550万円までの利子に税金がかかりません。目的が明確なら、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄を選択するのがよいでしょう。ただし、目的外の払い出しは課税対象となることがあるので、柔軟に使いたいなら一般財形貯蓄がお勧めです。なお、一般財形貯蓄については、その商品性から散財抑止を目的とした、社員に代わって会社が管理する普通預金のような感覚として社内制度化しているところもあります。

さて、上記の条件で試算した結果、

全ての制度で約1370万円以上を用意できる

ことが分かりました。運用益については、一般財形貯蓄は約2.1万円、非課税枠のある財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は約2.6万円となっています。「運用益が少ないな」と感じる人もいるでしょうが、これらの制度は堅実に資金を用意できることが特徴です。元本割れのリスクがなく、確実に必要な分だけ用意できます。

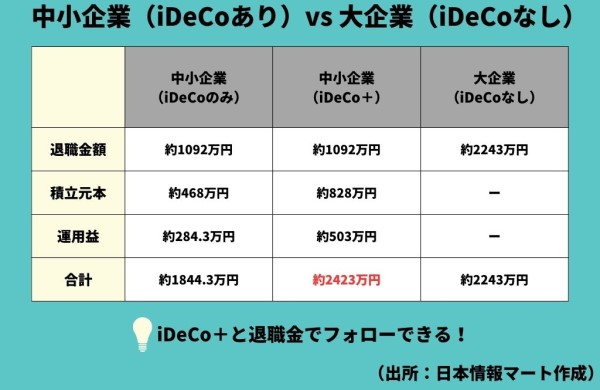

2)大企業(財形貯蓄なし)との比較

次は、中小企業(財形貯蓄あり)の「退職金+財形貯蓄」の額と、大企業(財形貯蓄なし)の「退職金」の額とを比較ます。中小企業の社員(大学卒)が定年退職時にもらえる退職金は、2022年平均で約1092万円です(東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」)。一方、大企業の社員(大学卒)の退職金は約2243万円(日本経済団体連合会「2021年9月度 退職金・年金に関する実態調査結果」)。統計データは異なりますが、1000万円以上の開きがあります。

ですが、財形貯蓄の制度がある中小企業が、

- 退職金(退職給付額)で1092万円

- 財形貯蓄(積立元本+運用益)で1370万円

を用意できた場合、その額は合計2462万円になります。これは、

大企業(財形貯蓄なし)の社員(大学卒)の退職金(2243万円)よりも219万円多い

計算になります。

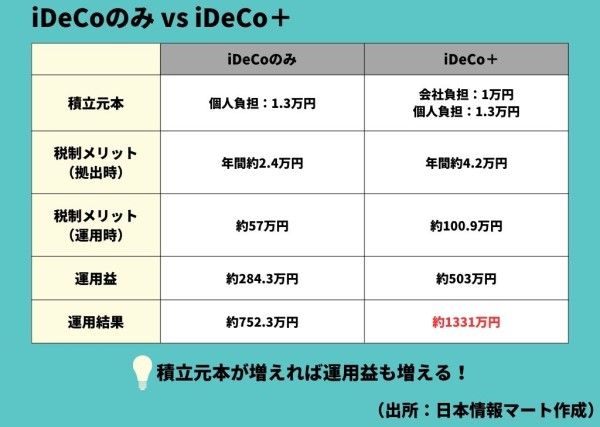

3 iDeCo+の運用をシミュレーション

iDeCo(イデコ)とは、社員が自分で掛け金を拠出して運用する個人型の確定拠出年金です。

このiDeCoには、拠出限度額の範囲(月額0.5万~2.3万円)で、iDeCoに加入する従業員の掛け金に追加して、会社が掛け金を拠出できる「iDeCo+(イデコプラス)」という制度

があります(中小企業限定の制度)。会社が掛け金を上乗せしてくれるので、iDeCoのみを利用するよりも多くの老後資金を用意できます。

iDeCo+は財形貯蓄制度とは異なり、投資としての側面を兼ね備えています。長期間積み立てるとどのような結果になるのか、シミュレートしていきましょう。

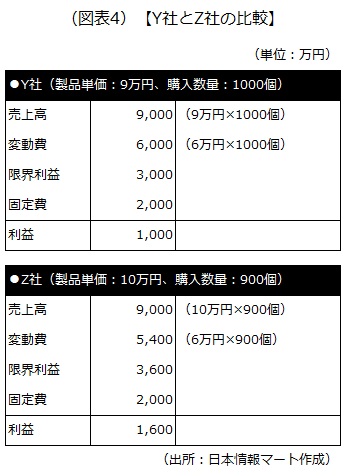

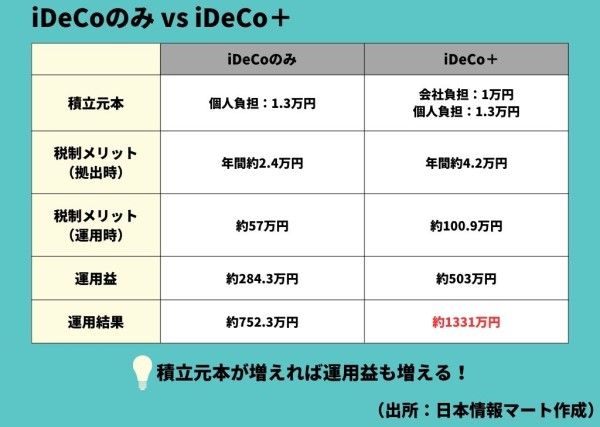

【試算条件】

- 年収400万円

- 事業主拠出は1万円で合意

- 個人拠出は1.3万円

- 30年間年利3.0%で運用

- 受給開始年齢60歳

- 移管資金0円

- 企業型DCやDBの取り扱いはなし

1)iDeCo+(イデコプラス)のシミュレーション

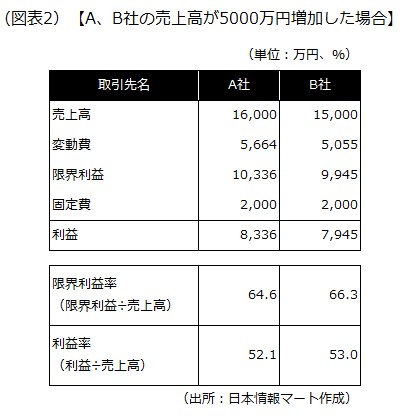

上記の条件で試算したところ、

iDeCoのみで752.3万円、iDeCo+で1331万円用意できる

ことが分かりました。年利3.0%で運用した場合、iDeCoでは約284.3万円、iDeCo+は約503万円の運用益を確保できます。しかも、これらの運用益に対しては税金がかかりません。

また、iDeCo+を導入している会社の場合、社員の自己負担はiDeCoよりも少なくできます。つまり、社員は今の生活を切り詰めることなく、退職金+αのお金を用意できるのです。

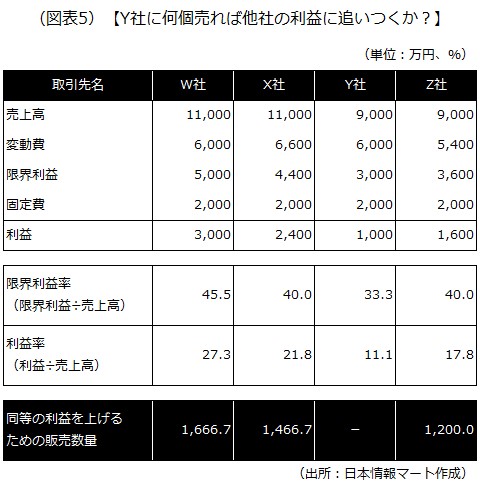

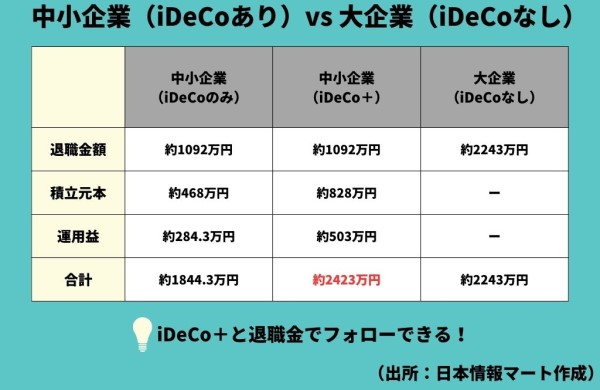

2)大企業(iDeCoなし)との比較

仮に、iDeCo+を導入している中小企業が、

- 退職金(退職給付額)で1092万円

- iDeCo+(積立元本+運用益)で1331万円

を用意できた場合、その額は合計2423万円になります。これは、

大企業(iDeCoなし)の社員(大学卒)の退職金(2243万円)よりも180万円多い

計算になります。ただし、iDeCo+で拠出できる金額の上限は年27.6万円(月2.3万円)ですから、これ以上の金額を用意する場合は他の制度も利用する必要があります。

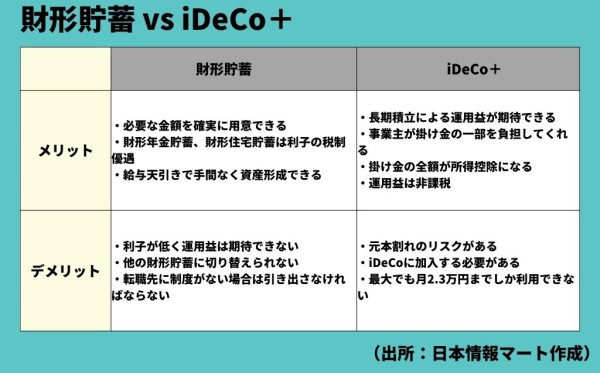

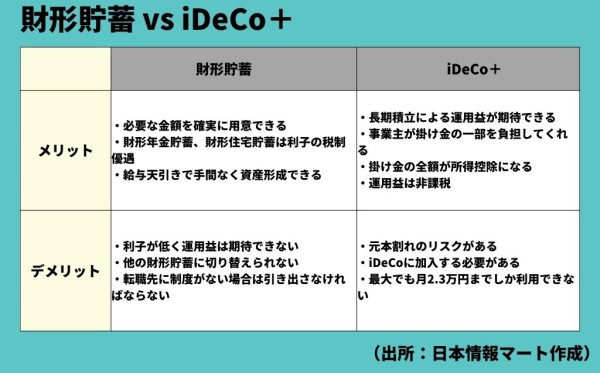

4 財形貯蓄とiDeCo+のメリット・デメリット

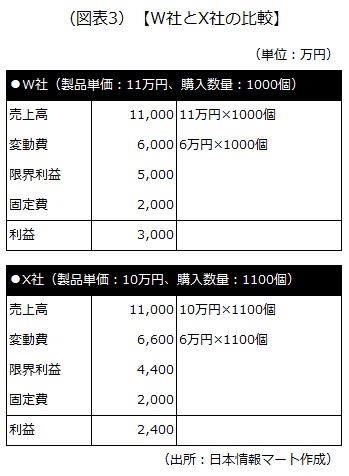

改めてシミュレーションの結果を振り返ってみましょう。中小企業が退職金制度と福利厚生を組み合わせた場合、

- 退職金と財形貯蓄で合計2462万円

- 退職金とiDeCo+で合計2423万円

を用意できる計算になりました。どちらも大企業の退職金平均を上回る水準です。

シミュレーション上は、退職金と財形貯蓄を組み合わせた金額のほうが高い一方、利用件数を見ると、財形貯蓄は減少傾向(厚生労働省「財形貯蓄の実施状況」)、iDeCoは増加傾向(企業年金連合会「確定拠出年金統計資料」)にあることが分かります。iDeCoの特性上、シミュレーション以上の運用益が見込める可能性もありますし、最近では国が積極的に加入を推奨しており、こうした背景なども少なからず影響しているのでしょう。

ただし、iDeCoは長期積み立てによる運用益が期待できる、iDeCo+に至っては会社が掛け金の一部を負担してくれるなどのメリットがある一方で、運用失敗による元本割れのリスクも当然あるので、堅実なほうが好きな社員にとっては、必要な金額を確実に用意できる一般財形貯蓄のほうが魅力的という考えもあるかもしれません。

メリット・デメリットを確認し、御社に合った方法で退職金の不足分をフォローしてみてください。

以上(2024年12月作成)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00727

画像:pek-Adobe Stock