目次

1 2026年のDX! 総務業務のデジタル化などから進めよう!

デジタル技術を駆使して、ビジネスに大きな変革をもたらす取り組み「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。言葉自体はすっかり身近になりましたが、各社の取り組みはどこまで進んでいるでしょうか? この記事では独自アンケートから「DXの現在地」を探っていきます。

仮にDXのレベルを次の5段階に分けたとします。もし御社がレベル1やレベル2に相当するのなら、2026年の目標として「レベル3まで達成すること」を掲げてみてはいかがでしょうか?

- レベル1:DXの必要性を認識していない、取り組みたいと感じていない

- レベル2:これからDXに取り組むために、情報収集や人材育成などの準備を進めている

- レベル3:総務(経理・人事)業務のデジタル化など、他社も取り組んでいるDXに着手している

- レベル4:自社の本業に関わる部分でDXに着手し、独自の商品・サービス開発などにつなげている

- レベル5:IPAの「DX認定制度」に認定されるなど、外部の機関から取り組みが評価されている

では、早速、アンケートの結果を見ていきましょう。最後に相談機関なども示していますので、具体的なアクションにつなげてください!

なお、アンケートは2026年1月にインターネットで行い、経営者196人から回答を得ました。

2 DXの現在地。他社はどこまで進んでいる?

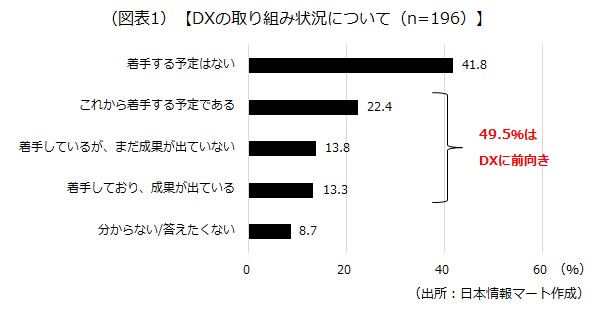

1)DXに前向きな企業は約5割

196人全員に、DXの取り組み状況を聞きました。

41.8%が「着手する予定はない」と回答している一方で、49.5%がDXの取り組みに対して前向きであることがうかがえます。

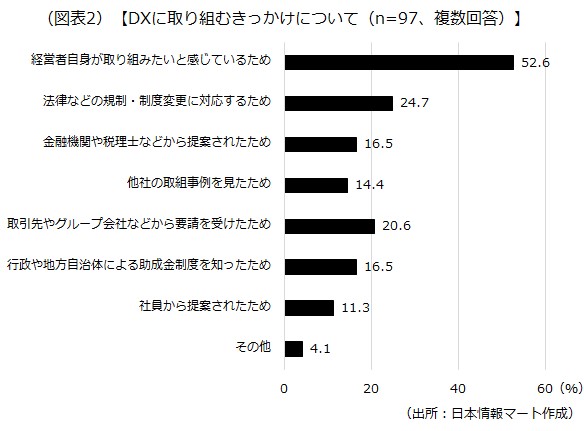

2)DXに取り組むきっかけは「経営者自身の思い」が一番

1)でDXに「着手しており、成果が出ている」「着手しているが、まだ成果が出ていない」「これから着手する予定である」と回答した97人に、DXに取り組むきっかけを聞きました。

「経営者自身が取り組みたいと感じているため」が最も多く、さらに「法律などの規制・制度変更に対応するため」「金融機関や税理士などから提案されたため」などが続きます。

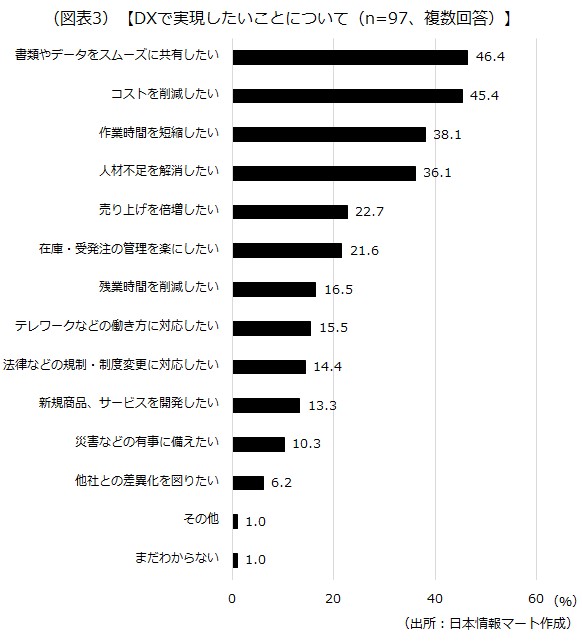

3)DXで実現したいことは「書類やデータのスムーズな共有」など

1)でDXに「着手しており、成果が出ている」「着手しているが、まだ成果が出ていない」「これから着手する予定である」と回答した97人に、DXで実現したいことを聞きました。

「書類やデータをスムーズに共有したい」「コストを削減したい」「作業時間を短縮したい」という回答が特に多くなっています。人材不足解消や在庫・受発注の管理の見直しよりも、まずは足元の業務効率化を目標に据えたいという企業が多いようです。

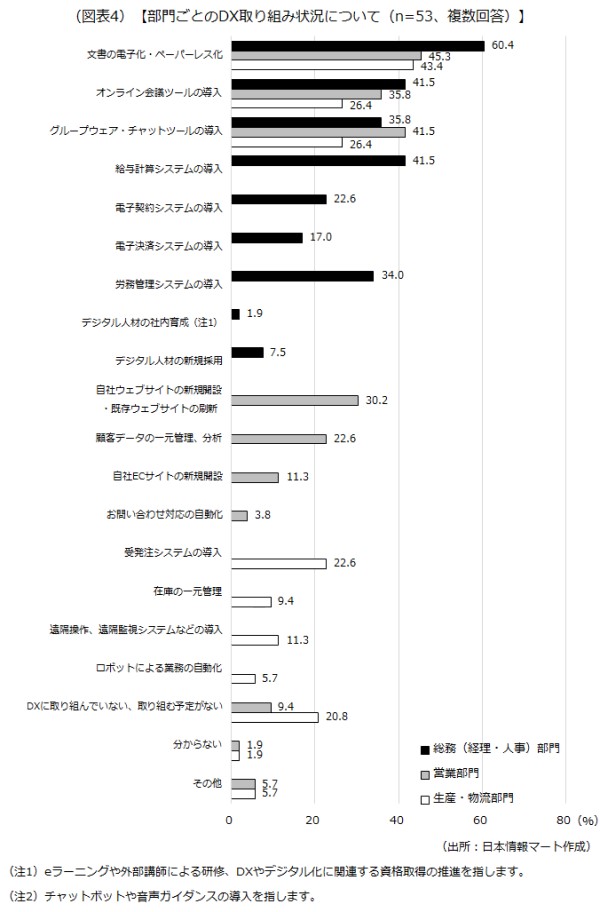

4)全社的に「文書の電子化・ペーパーレス化」が進んでいます

1)でDXに「着手しており、成果が出ている」「着手しているが、まだ成果が出ていない」と回答した53人に、部門ごとのDXの取り組み状況について聞きました。

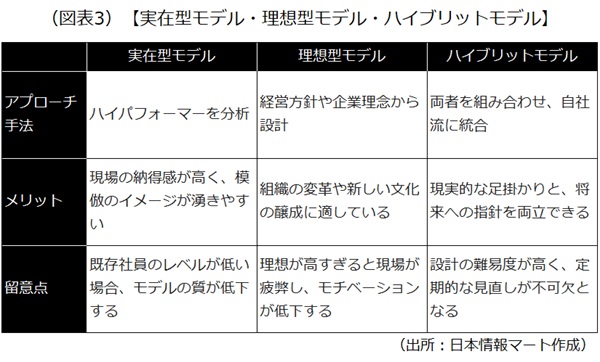

部門ごとの特徴は次の通りです。

- 全社:「文書の電子化・ペーパーレス化」「オンライン会議ツールの導入」「グループウェア・チャットツールの導入」は、部門をまたいで全社的に取り組まれている

- 総務(経理・人事)部門:「文書の電子化・ペーパーレス化」「オンライン会議ツールの導入」「給与計算システムの導入」など、取り組んでいる内容が多く、割合も高い。DXが比較的推進しやすいことがうかがえる

- 営業部門:「オンライン会議ツールの導入」「グループウェア・チャットツールの導入」の割合が高く、コミュニケーションツールにDXが導入されていることがうかがえる

- 生産、物流部門:「DXに取り組んでいない、取り組む予定がない」の割合が他の2部門よりも高く、他の2部門と比較してDXの推進が難しいことがうかがえる

裏を返せば、事業に直接関わらない総務(経理・人事)部門などのバックオフィス系はDXに取り組みやすい部門といえます。もし、これからDXに取り組むことを検討している場合には、まずは総務(経理・人事)部門のDXに目を向けてみるとよいでしょう。

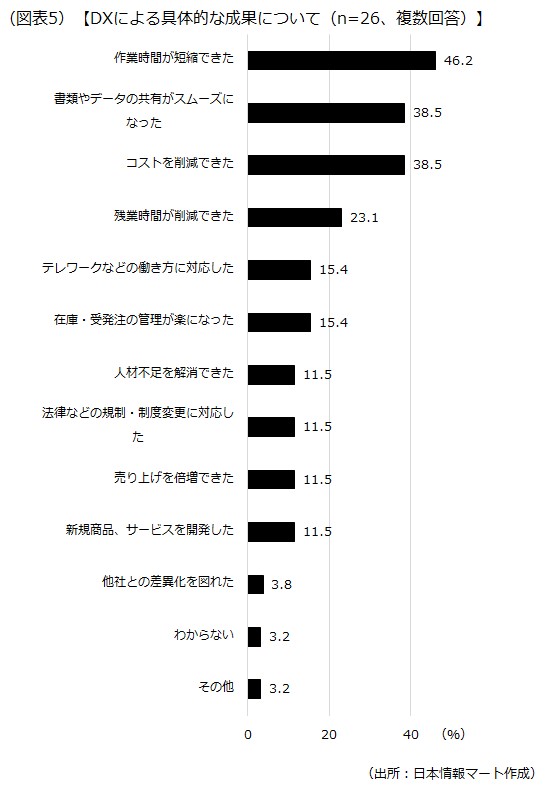

5)DXの成果は「足元の業務効率化」

1)でDXに「着手しており、成果が出ている」と回答した26人に、DXによる具体的な成果について聞きました。

「他社との差異化を図れた」「売り上げを倍増できた」といった本業に直接関わるような成果はまだ少ないものの、「作業時間が短縮できた」「書籍やデータの共有がスムーズになった」といった足元の業務効率化を実現した企業が多くを占めています。

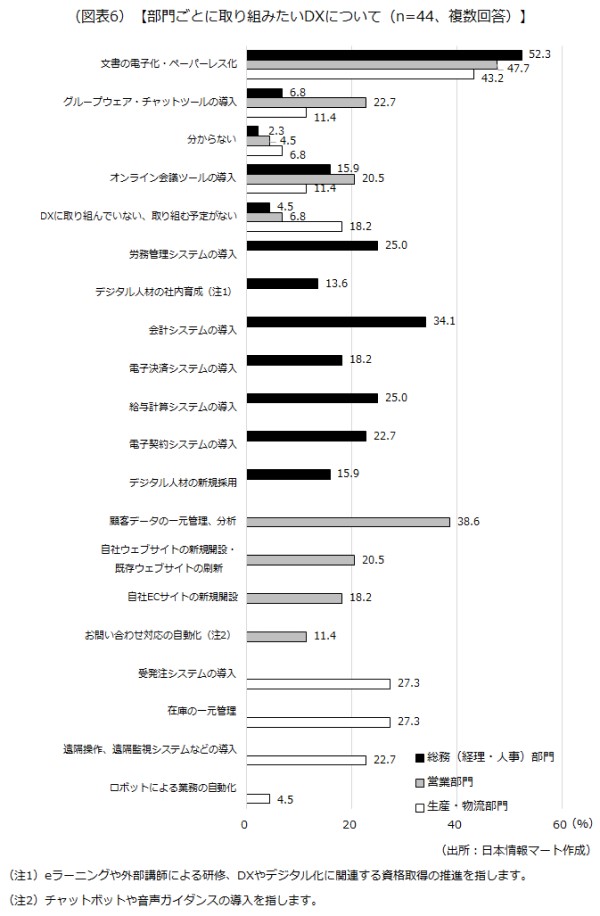

6)1番に取り組みたいのは「文書の電子化・ペーパーレス化」

1)でDXに「これから着手する予定である」と回答した44人に、部門ごとに取り組みたいDXについて聞きました。

部門を問わず、「文書の電子化・ペーパーレス化」に取り組みたいという回答が多いです。

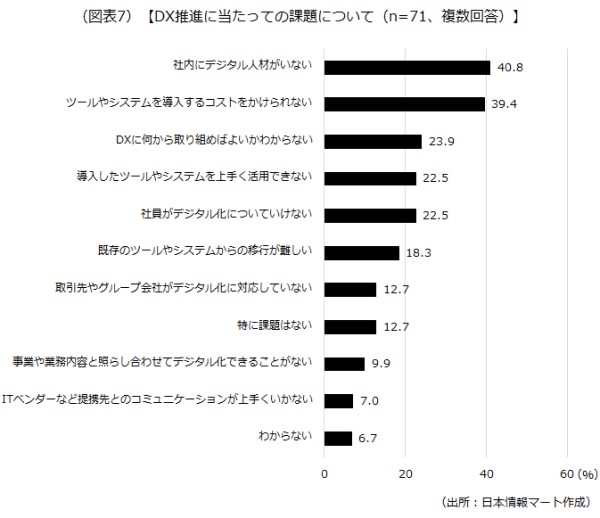

7)DX推進の課題は「人材確保」と「コスト」

1)でDXに「着手しているが、まだ成果が出ていない」「これから着手する予定である」と回答した71人に、DX推進に当たっての課題を聞きました。

「社内にデジタル人材がいない」が最も多く、さらに「ツールやシステムを導入するコストを掛けられない」が続きます。

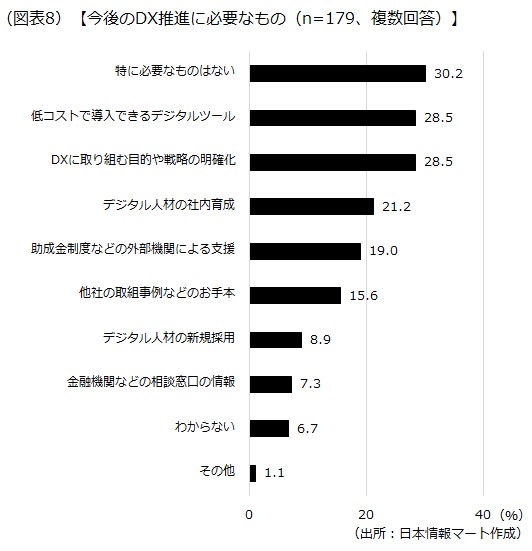

8)DXを進めるには、目標をはっきりさせること

1)でDXの取組状況について「分からない/答えたくない」以外の回答をした179人に、今後のDX推進に必要なものを聞きました。

「低コストで導入できるデジタルツール」や「デジタル人材の社内育成」もDX推進のためには大切ですが、まずはDXに取り組む目的や戦略を明確にする必要があります。

DXにこれから取り組む場合には、図表3「DXで実現したいことについて」の回答も参考に、DXに取り組むことで何を実現したいかを明確にして、社員にも共有させるとよいでしょう。

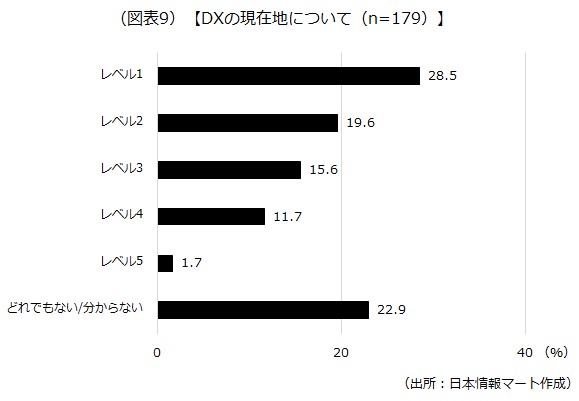

3 総括:各社のDXの現在地は?

ここまでの質問を踏まえて、冒頭で紹介したDXの5段階のレベルについて聞いたアンケートの結果は次の通りです。

なお、5段階のレベルの定義は次の通りです。

- レベル1:DXの必要性を認識していない、取り組みたいと感じていない

- レベル2:これからDXに取り組むために、情報収集や人材育成などの準備を進めている

- レベル3:総務(経理・人事)業務のデジタル化など、他社も取り組んでいるDXに着手している

- レベル4:自社の本業に関わる部分でDXに着手し、独自の商品・サービス開発などにつなげている

- レベル5:IPAの「DX認定制度」に認定されるなど、外部 of 機関から取り組みが評価されている

冒頭の繰り返しにはなりますが、これからDXに取り組もうとする際には、今回のアンケート結果を参考に、

2026年のうちに他社に後れを取らないレベルになること

を意識してみましょう。

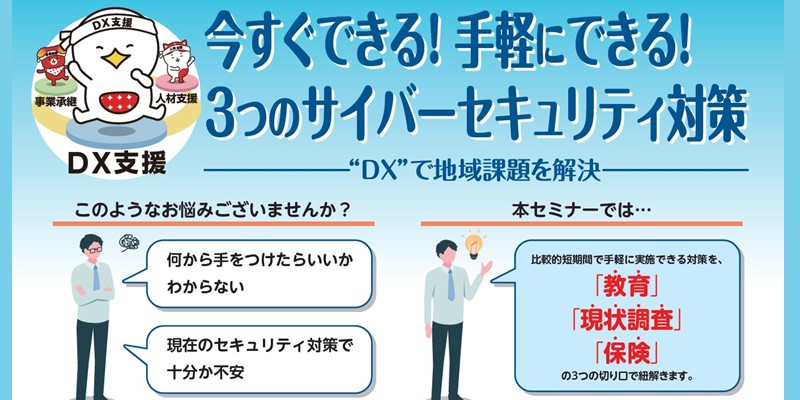

4 (参考)DXに関する助成金制度や認定機関の紹介

ここでは、DXに関する助成金制度や認定機関などの情報をまとめました。これからDXに取り組む際に、ぜひ参考にしてみてください。

1)DXに関する情報収集や人材育成に活用できるウェブサイト

1.独立行政法人情報処理推進機構(IPA):DX SQUARE

DXに関する情報を発信するウェブサイトです。DXの基礎知識や用語集をはじめ、他社のDX推進事例やDX推進に役立つツールなどを紹介しています。

DX SQUARE

https://dx.ipa.go.jp/

2.IPA:マナビDX

デジタルスキルに関する学習コンテンツを紹介するウェブサイトです。DXの基礎的な講座をはじめ、社員のキャリアアップや企業研修に活用できる講座の情報をまとめています。

マナビDX

https://manabi-dx.ipa.go.jp/

3.中小企業基盤整備機構:ここからアプリ

中小企業がDX推進に関して、導入しやすい業務用アプリを紹介するウェブサイトです。アプリの概要だけでなく、実際の企業による導入事例なども紹介しています。

ここからアプリ

https://ittools.smrj.go.jp/

2)DXに関する認定制度

1.経済産業省:DX認定制度

「情報処理の促進に関する法律」に基づく認定制度です。企業からの申請に基づき、優良な取り組みを行う事業者を経済産業省が認定するものです。

この制度に認定されることで、DX認定制度のロゴマークを利用し自社PRができる他、中小企業を対象とした金融支援措置(金利優遇など)や人材育成のための訓練に対する支援措置(人材開発支援助成金(人への投資促進コース)など)を受けられるというメリットがあります。

DX認定制度

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html

2.経済産業省:DXセレクション

中堅・中小企業などのモデルケースとなる優良事例を「DXセレクション」として紹介する取り組みです。優良事例を選定・公表することで、地域内や業種内での横展開をはじめ、中堅・中小企業などにおけるDXの推進や取り組みの活性化につなげていくことを目的としています。

DXセレクション

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-selection/dx-selection.html

以上(2026年2月更新)

pj40065

画像:日本情報マート