1 人材採用における「自社の魅力」について

前回は、「マネーボール理論」をご紹介して、「戦わない人材採用」を実現するためには自社オリジナルの「人材要件」が必要なことについてお伝えしました。人材要件について考えてみていただけましたか?なかなか一人では難しいかも知れませんので、複数名で意見交換しながら作りあげていくことをお勧めします。

さて、採用について経営者さんとお話しさせていただく際に、「自社の魅力」についてお聞きすると、「うちにはそんな魅力はないよ」とお答えいただくことがあります。自社は、不人気業種であり若者に響く魅力が無い(少ない)と思われている方が、思った以上に多くいらっしゃいます。本当にそうでしょうか?今、働いている方は何かしらの魅力を感じて働かれているのではないでしょうか?

例えば、2024年問題の対象とされている建設業や運送業などは、一般的に「きつい」「危険」「低賃金」などのイメージから若者から敬遠される傾向があります。一方で、いずれの業種も社会インフラを支える重要な仕事であり、社会貢献度が高くやりがいのある仕事という側面もありますので、そのようなところに魅力を感じる若者も必ずいるはずです。

今回は、このような観点から「いかにして自社が欲しい人材に自社の魅力を届けるか」について掘り下げていきたいと思います。

2 「自社の魅力」の発見・整理

あらためて、「自社の魅力」とは何でしょうか?先ほどの経営者さんのように、パッとは思い浮かばない、という方もいらっしゃるでしょうし、ある程度はポンポンと思い浮かぶ方もいるかも知れません。思い付きでも良いので、できるだけ多く書き出してみてください。ある程度書き出せたら、この「自社の魅力」整理表を参考にして整理してみましょう。

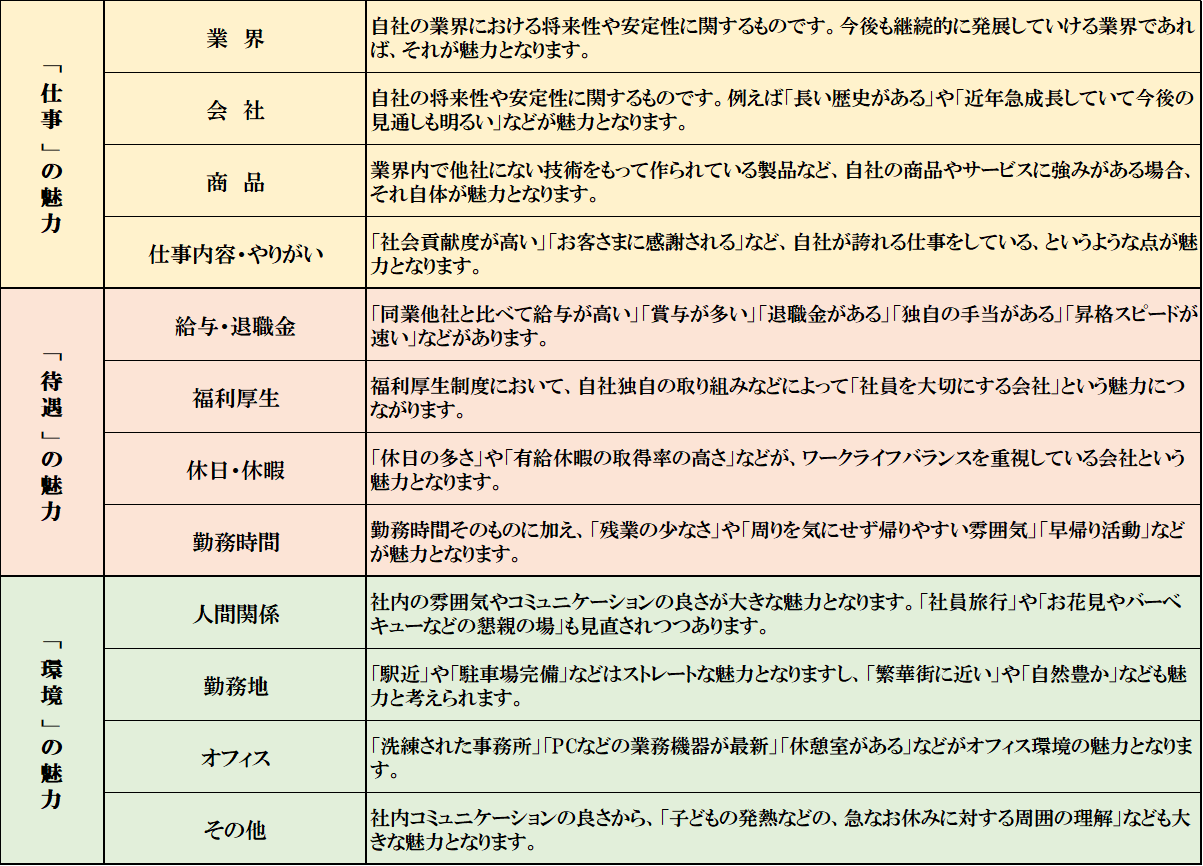

【「自社の魅力」整理表】

出所:インスワーク社会保険労務士法人監修

ただ、そんなにたくさんは書けないという方がほとんどではないででしょうか? 実はそれが普通であって、いきなり聞かれてもそう多くは思いつきません。なぜなら、この記事を読まれている方の多くはベテランの経営者さんやご担当者さんだと思いますので、現状が「当たり前」だと思っているからです。

例えば、マイカー通勤可能で駐車場が勤務場所と隣接しているような環境は、ご自身にとっては「当たり前」であっても、通勤に電車やバスなどの公共交通機関を使いストレスを感じている方からすると大きな魅力ということになるでしょうし、洗練された事務所スペースで自由な服装で働けるといったことも、そうでない環境で働いている方からすると憧れに近い魅力ということになります。

それでも、すべて自分で考えるというのは難しいと思いますので、ここは社員さんの力も借りてアンケートを取ってみてはいかがでしょうか?上記整理表をもとにしてアンケートを作成し、社員さんに回答をお願いしてみてください。新卒入社の社員さんであれば入社動機、転職されてきた社員さんについては前職との差が魅力発見のカギとなります。また、アンケートだけでは書ききれないこともあると思いますので、主だった社員さんには時間を取ってもらってヒアリングすることをお勧めします。多分、皆さんが思いもつかない魅力が発見できるはずです。

それらをまとめて整理表で整理できれば「自社の魅力」の発見・整理の完成です。

3 「自社の魅力」の効果的な届け方

「自社の魅力」の発見・整理ができたとして、たくさん魅力があったとしても求職者に届かなければ人材採用においては意味がありません。ハローワークや求人サイトの求人票、自社HPなどにおいて、自社の魅力を余すところなくしっかりと伝えていくことが重要です。

ただし、単に「何でもかんでも書けば良い」ということではなく、「いかに効果的に届けるか」という観点がより重要で、ここでのポイントは二つあります。一つ目は「具体的かつストーリーとして伝える」ということです。ストーリーとは、実在する社員さんに事実ベースで物語的に語っていただくことです。ストーリーは誰かにとっての「事実」であって唯一無二なので、優劣ではなくなります。「他社と比較してどちらが優れているか」ではなく、「比較は難しいが自分にはこちらの方が合っている」という基準で選んでいただくわけです。好き嫌いに近い感覚です。ここでも「戦わない人材採用」を意識しています。

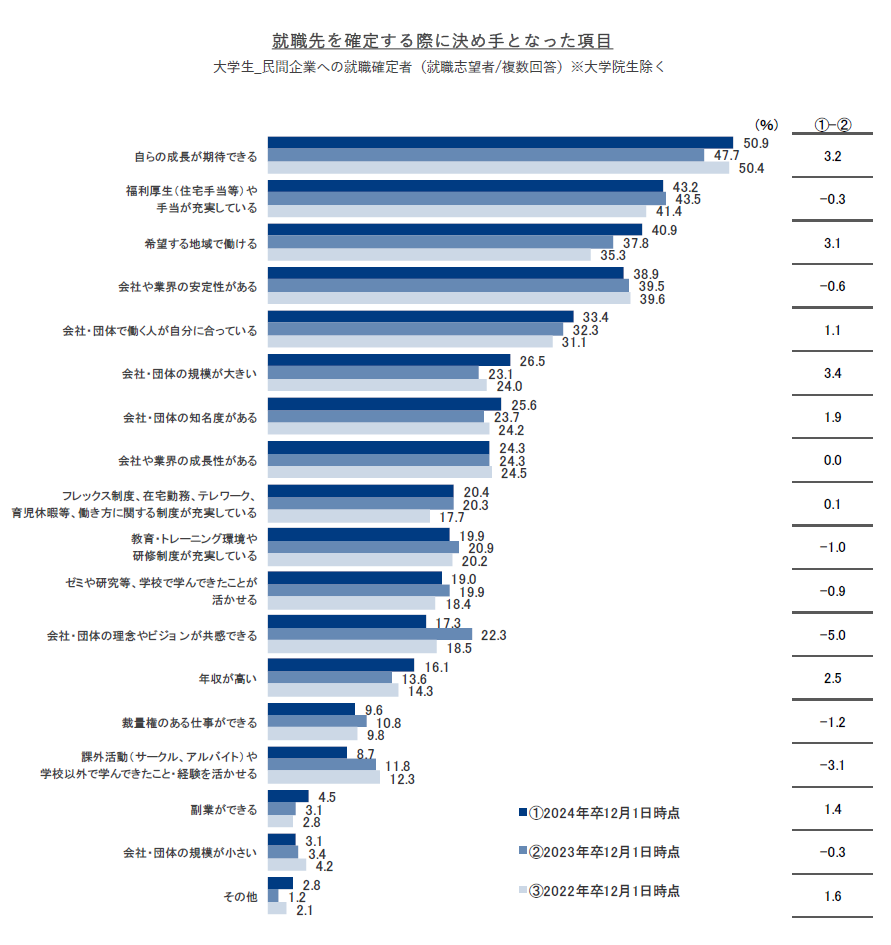

具体的には、若手人材は就職(転職)先を決める際に「自己成長できるかどうか」という点を重視する傾向にあります。これに対し会社から求職者に向けて「当社では人材育成を重視し、成長できる環境を用意しています」と伝えるよりも、実在の社員さんのコメントとして「自分がいかにしてこの会社で成長できたか」を自社の魅力と合わせて語ってもらった方が、他社との比較にさらされることなく、より効果的に伝えることができます。

二つ目は、「相手を知る」ということです。これは前回の「人材要件」にもかかわってくるところですが、自社の人材要件で定めたターゲットに対し響く(刺さる)と考えられる自社の魅力を重点的にアピールする、ということです。

例えば、ターゲット人材を「未経験でも良いのでとにかく若い人材」とするのか、逆に「年齢層は高くても良いので即戦力として使える人材」とするのかによって、アピールする自社の魅力が変わってきます。以下のとおり、学生が就職先を決定する理由は「自らの成長が期待できる」や「福利厚生や手当が充実している」が最重要となっていますので、これらに対して応えられる「自社の魅力」に重点を置いてアピールします。

出所:株式会社リクルート 就職みらい研究所 就職プロセス調査(2024年卒)

一方で、年齢層が高くなるにつれて、「自己成長」や「処遇」という点よりも「社会貢献」や「やりがい」の方が重視される傾向にありますので、「年齢層は高くても即戦力」をターゲット人材とした場合は、そのような点について応えることができる「自社の魅力」を重点的にアピールしていくことが重要です。

こうすることによって、他社と「戦わない人材採用」を実現しつつ、自社の「人材要件」にマッチした求職者に「自社の魅力」を効果的に届けることが可能になるのです。

以上(2024年9月作成)

sj09125

画像:Paylessimages-Adobe Stock

【働き方改革】「持ち帰り残業」は運用次第で柔軟な働き方を実現する

書いてあること

- 主な読者:持ち帰り残業を柔軟な働き方の手段として検討したい経営者

- 課題:そもそも持ち帰り残業は労働基準法に違法するのでは?

- 解決策:適切な持ち帰り残業は違法ではない。就業規則などを変更して、就業場所に社員の自宅などを加える。労働時間を管理して過重労働の防止などにも配慮する

1 「持ち帰り残業」自体は違法ではない

社員の中には、「業務が終わっていないことを周囲に知られたくない」「業務量が多いけど、指定の納期までに作業を間に合わせなければならない」などの理由から、本来オフィスでやるべき業務を自宅などに持ち帰って行う、いわゆる「持ち帰り残業」をする人がいます。

誤解されがちですが、持ち帰り残業自体は違法ではありません。持ち帰り残業というのは、要するに「テレワークで行う残業」なので、会社が認めた場所で行うのであれば、法的には何も問題ありません。

問題は、社員が会社にバレないよう「コッソリと」持ち帰り残業をすることによって、

- 本来支払われるべき残業代が支払われない

- 過重労働の温床となる

- 社員が会社の許可なく書類やデータを持ち出しても分からない(情報漏洩などの危険性)

などの事態が起こり得ることです。逆に言えば、

会社がきちんと認識や管理をした上で、社員が「堂々と」持ち帰り残業をする

ようになれば、上記のようなリスクは発生せず、むしろ、「家に帰って家族と食事などをした後、残りの仕事を終わらせる」など、柔軟な働き方を実現できるメリットもあります。

2 持ち帰り残業を認める上で注意したいポイント

1)就業場所

「就業場所」は社員に明示しなければならない労働条件です。すでに会社全体でテレワークを導入しているのであれば問題ありませんが、そうでなければ、採用時の労働条件通知書や就業規則を変更して、社員の自宅などを就業場所に追加する必要があります。

2)隠れ残業の慢性化

会社は、36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ることで、36協定の範囲内で社員に残業を命じることができます。問題は、自宅などで社員がどれくらい残業をしたのか、会社が把握しにくくなることです。いわゆる「隠れ残業」が起こりやすくなって残業が慢性化すると、

- 社員の精神的・身体的健康が害される

- 仕事に対するモチベーションが低下する

- 会社に対する家族の理解がなくなる

- 会社が労働基準法に違反する

といった問題が出てきます。持ち帰り残業といえども、開始と終了はきちんと社員に報告してもらうと同時に、定期的に上司がチェックする必要があります。

なお、労働基準法上、36協定で定められる残業時間には「原則1カ月45時間、1年360時間まで」などの上限があります。「時間外労働の上限規制」といわれるものですが、

2024年4月1日からは、これまで対象外だった建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)にも上限規制が適用(いわゆる2024年問題)

されています。当然、この上限規制を超えての残業は認められませんから、自社の今の36協定が適正か念のため再度確認しておきましょう。

3)情報の紛失や漏洩

社外秘の情報の紛失や漏洩などの不祥事は、ほぼ人のミスによるものです。持ち帰り残業でこのリスクが顕在化するのを防ぐため、社外秘の情報などの持ち出しは厳重に禁止しなければなりません。また、私有パソコンやスマートフォンなどの利用を認めるのであれば、取り扱うデータなどは制限する必要があります。この他、自宅のWi-Fiやネットワークのセキュリティにも配慮する必要があります。

4)残業代の計算

一口に残業といっても、深夜残業や法定休日の勤務などがあり、残業代の割増率が異なります。持ち帰り残業をする社員が深夜に働くことがあるならば、きちんと把握し、適切に計算した残業代を支払わなければなりません。

- 通常の残業:割増率25%

- 月60時間を超える残業:割増率50%

- 22時から5時までの深夜残業:割増率25%(通常の残業の割増率25%とは別に計算)

- 法定休日の勤務:割増率35%

3 定めておくとよいルール

以上を踏まえ、持ち帰り残業を認める際は次のようなルールを定めておくとよいでしょう。

- 持ち帰り残業は、必ず事前申請制とする

- 持ち帰り残業の実施場所を指定しておく

- 持ち帰り残業の開始と終了を、必ず会社に報告する

- 持ち帰り残業は、持ち帰り残業は、あらかじめ時間を限定する(例:1日2時間まで)

- 持ち帰り残業の際は、会社貸与のノートパソコンなどを使う

- 社外秘の情報の持ち出しは禁止する、持ち出しを認める情報を限定する

- 会社貸与のノートパソコンなどで、公衆無線LANや不正なサイトにアクセスしない

- 上記のルールに違反した場合は、懲戒処分事由に該当するものとする

なお、懲戒処分については、違反内容に照らして重すぎる処罰は認められません。極端な例ですが、持ち帰り残業をしたからといって、直ちに懲戒解雇にするといった対応はできないということです。

以上(2024年10月更新)

(監修 弁護士 田島直明)

pj00286

画像:pixabay

【朝礼】俳句に学ぶ「想像すること」の面白さ

おはようございます。突然ですが皆さん、俳句はお好きですか。実は最近、季節の変わり目などに、昔の俳人が読んだ俳句を探すのにハマっています。私自身は素人なので、とても多くを語れるレベルではないのですが、「五・七・五」という短い文字数で、かつその季節ならではの「季語」を織り交ぜるという、俳句独特のルールがとても好きです。なぜなら、そんな制約に縛られながら、人々の心をつかんできた昔の俳人たちの俳句に触れると、「日本語とは、こんなに美しいものなのか」と感動させられるからです。

さて、今日は皆さんに、ある秋の俳句を紹介します。

柿くへ(え)ば 鐘が鳴るなり 法隆寺

ご存じの方も多いでしょう。明治時代の俳人・正岡子規(まさおかしき)の詠んだ有名な句です。意味は、柿を食べていると、法隆寺の鐘が鳴り、その響きに秋を感じたというものです。「なんだ、そのままじゃないか」と思った人もいるかもしれませんが、そう思った人はぜひ目を閉じて、私の話を聞いてください。

柿は奈良を代表する農産物。今でも全国第2位の生産量を誇ります。多くの場合、果実は小さいときには緑色をしていますが、秋が近づくにつれ、だいだい色の大きな実へと成熟します。実をたくさんつけた柿の木、その先には、これまた奈良を象徴する建造物、法隆寺が建っています。

ご存じ世界最古の木造建築、古き日本の歴史を伺い知れる、金堂や五重塔が印象的なお寺です。だいだい色の実をたくさんつけた柿の木、その先にある落ち着いた色合いの法隆寺、そしてその法隆寺から聞こえてくる鐘の音色、皆さんの頭にも、秋の情景が浮かんでくるのではないでしょうか。

五・七・五に記されたわずかな情報から、その句が詠まれたときの情景を「想像してみること」、これが俳句の1つの楽しみ方です。ちなみに、正岡子規が「柿」を俳句に使ったのには、「日本の歴史上、漢詩にも和歌にも『奈良』と『柿』を組み合わせた作品がなく、自分でこの組み合わせを見つけられたのがうれしかったから」という理由もあるそうです。本人の思いも踏まえて、改めてこの句に触れてみると、また違ったものが見えてくるかもしれません。これも1つの楽しみ方です。

さて、私が皆さんに俳句についてお話しした理由は、日ごろのビジネスでも「想像力を働かせる」ということを、もっと意識してほしいからです。今は、SNSなどでちょっとした発言が炎上したり、ハラスメントとしてトラブルに発展したりする時代です。もちろん、許されない発言はありますし、それらには毅然と対応しなければなりません。ただ、一方で言葉尻だけを捕まえて大騒ぎするのが健全なのかというと、それもまた違うと私は思うのです。話し手の言葉に注意深く耳を傾け、言葉の裏にあるものを想像してみる。こうしたスキルもビジネスパーソンには必要です。

以上(2024年9月作成)

pj17196

画像:Mariko Mitsuda

5種類の「税務調査」の調査方法。オフィス以外でも行われ、社長の自宅や個人口座の情報も調査対象に!

書いてあること

- 主な読者:税務調査を控えている、または税務調査を受けたことがない会社の経営者

- 課題:税務署の調査官が、どのような情報を得ているのかを知りたい

- 解決策:税務調査の調査方法は、実際に会社に訪問して調査する実地調査以外に、調査前後で、机上調査、内観・外観調査、反面調査、金融機関調査があるので、それぞれの特徴を押さえることで、調査官がどのような情報を得ているのかを想像する

1 【ご提案】税務調査の流れを理解し、備えよう

税務調査は、税務署の調査官が実際に会社に来て調べるだけではなく、

取引先や金融機関への問い合わせなど様々な方法

で行われます。これは、帳簿や書類だけではなく、様々な視点から取引の実態や会社の税務管理体制を把握するためです。

日々の記帳や経費の処理、売上の計上など正確に行っていても、「何かあるかもしれない」と不安を覚えるのが税務調査です。自分の会社に税務調査が入るとなった場合、税務署はどのような情報を持っているのか。税務調査時に適切な対応を取るためにも、税務調査の調査方法を押さえておくことをご提案いたします。以降では、次の5つの税務調査について紹介していきます。

- 机上調査

- 内観・外観調査

- 実地調査

- 反面調査

- 金融機関調査

2 税務署内で確認する「机上調査」

机上調査とは、

会社が提出した申告書や帳簿資料を税務署内で確認する

調査方法です。調査官が現場に訪問する前段階の調査として行われ、書類の整合性や不備をチェックすることが主な目的です。

この机上調査を通じて、申告内容に矛盾や不自然な点がないかを確認します。もし疑問点が見つかった場合、軽微なものに関しては、この段階で税務署からの問い合わせや追加資料の提出依頼の連絡がくることもあります。問い合わせなどだけでは、足りないような不明点がある場合には、後述する実地調査へと進展します。

3 店舗などの営業状況や外観を調べる「内観・外観調査」

内観調査とは、

税務署の調査官が店舗などを直接訪れ、実際の客として通常の運営状況を観察する

調査方法です。この調査も、一般的に調査官が現場に訪問する前段階の調査として行われ、例えば、

- 店内での顧客数や客単価はいくらか

- 注文の処理方法やレジ打ちが適切に行われているか

などを観察し、申告内容との整合性を確認します。主に、現金取引の多い飲食店などに対して行われることが多いといわれます。

外観調査とは、

オフィスや店舗などの外観を観察し、立地や事業規模、客の入り具合などを確認する

調査方法です。この調査は、事前に行われる場合もあれば、現地に訪問して実地調査をする際に行われる場合もあり、例えば、

- 店舗の外から観察した客の出入りと、申告された売上高が釣り合っているか

- 会社の工場や倉庫の規模と、申告された売上高や在庫の規模と釣り合っているか

など、申告内容との整合性を確認します。また、社長の自宅の外観を観察して、申告された役員報酬の金額に違和感はないか(かなり豪華な自宅や複数の高級車所有にもかかわらず、役員報酬が極端に低いなど)を、確認するためにも行われることがあります。

また、近年では、ネット上の情報チェックも重要視されており、企業のホームページやソーシャルメディアの投稿を確認することも行われています。

4 対象会社のオフィスなどで行われる「実地調査」

実地調査とは、

税務署の調査官が対象会社のオフィスや工場、倉庫などを直接訪問し、帳簿や証憑(しょうひょう)書類(契約書や請求書など)や実物を見ながら、取引の実態を確認する

調査方法です。これは税務調査の中でも最も一般的な調査方法で、通常は事前に通知されます。顧問税理士がいる場合には、税理士に連絡があります。

基本的に、

- 会社の財務担当者や経営者に対して質問

- 申告書には添付されていない書類で確認が必要な書類の請求

- オフィスの状況(出社人数や会社、工場などの固定資産の状況など)の確認

- 調査結果の報告

などが行われます。

実地調査は数日から1週間程度かかることが多く、机上調査などで矛盾や不自然な点のあった箇所を重点的に調べたり、ミスの多い一般的な論点(会議費・福利厚生費・交際費の混同や役員報酬、減価償却費など)をまんべんなく調べたりと、調査ごとに異なります。

5 取引先などに出向いて調べる「反面調査」

反面調査とは、

調査対象である会社ではなく、取引先など関係先への文書や電話での問い合わせや、場合によっては直接出向いて契約書、請求書、受注書、発注書などを確認する

調査方法です。主に実地調査後に行われ、具体的には、

- 必要な書類をなくしたり、廃棄したりしており、データがそろっていない場合

- 嘘偽りを疑わせる応答があった場合

- 重要な書類の提出を拒否したり、調査に対し協力的でなかったりした場合

- 取引先や関連会社との取引に不明点がある場合

- 受け答えの内容に不明確な部分があり、その裏付けが必要な場合

- 所得隠しや不正な取引(架空取引など)が疑われる場合

に、実施される可能性があります。

反面調査は、調査対象の会社と取引先の間での口裏合わせなどを防ぐため、調査対象の会社への事前連絡はなく、なかには反面調査に入る取引先へ、事前連絡なしに突然訪問することもあります。反面調査があった時点で、税務署から疑われているというマイナスの印象を持たれかねず、自社に対する信用低下にもつながります。このことからも、実地調査は誠実に対応するよう心掛けましょう。

6 金融機関に直接連絡する「金融機関調査」

金融機関調査は、

税務署の調査官が金融機関に直接問い合わせて、銀行口座や証券口座の取引内容を確認する

調査方法です。金融機関調査は、前述した反面調査の一部で、その会社が口座を通じて、

- 異常な金銭の動きがないか、

- 送金先と入金先はまっとうか

などを確認し、申告内容と実際の取引内容に不一致がないかを検証するために行われます。また、会社名義の口座だけでなく、役員や親族名義の個人口座も対象に行われ、申告された役員報酬との整合性や、親族への不自然な送金や入金の有無などを調べることもあります。

以上(2024年10月作成)

(監修 南青山税理士法人 税理士 窪田博行)

pj30217

画像:Ashan-Adobe Stock

社有車の交通事故防止対策 押さえておきたいポイントと具体的な対策例を紹介!

書いてあること

- 主な読者:社員の交通事故防止に当たって、会社が取るべき対策について知りたい経営者

- 課題:具体的にどのような対策をすればよいのか分からない

- 解決策:就業規則の整備、車両管理の徹底、安全運転教育の実施などが必要

1 社員の交通事故は、会社にとって大きなリスク

もし社員が業務中や通勤中に交通事故を起こしてしまったら……。日常的に自動車を運転する場合、このリスクは常に付いて回ります。

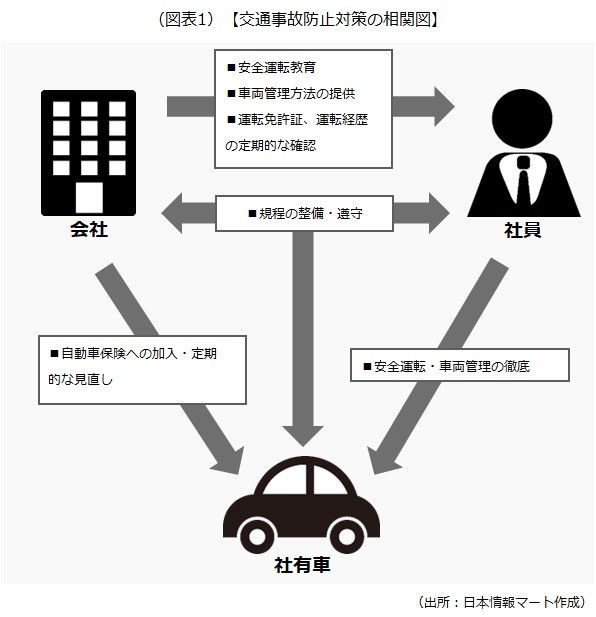

交通事故を防止し、万一のとき、被害を最小限に抑えるには、安全運転に関する日ごろの対策が重要です。対策はさまざまですが、基本的には下図のように、会社と社員が連携し、社内規程の下で社有車・社用車の管理・安全運転に努めることになります。また、自動車保険(任意保険)についても、加入の検討や定期的な見直しをすることで、リスク移転につながります。

以降で、交通事故防止対策のそれぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

なお、社員が交通事故を起こした場合の会社の責任について知りたい場合、次の記事をご確認ください。

2 規程の整備

就業規則は、職場内の規律や労働条件について定めた会社のルールブックです。社員が業務や通勤で日常的に自動車を運転する場合、まずは運転に関する社内ルールを就業規則で定めましょう。定め方は会社の自由ですが、自動車を運転する上での基本的なルールを就業規則本則で定め、車両管理などの細かいルールについては「車両管理規程」などとして別に定めるのが分かりやすいでしょう。

1)就業規則本則

就業規則本則では、例えば次のような内容を定めます。

- 服務規律:悪質な交通違反(飲酒、暴走、無免許等)をしてはならないなど

- 懲戒処分:上記の服務規律に違反した場合、懲戒処分の対象とするなど

本来、就業規則に関係なく、社員は道路交通法などの法令を守らなければいけませんが、就業規則にこうした定めがあると、会社として「悪質な交通違反を許さない」という強い姿勢を示すことができます。

2)車両管理規程

就業規則とは別に車両管理規程(社有車を使用する際のルールなどを定めたもの)を定めることも一考しましょう。例えば次のような内容を定めます。

- 使用用途:社有車の私的利用は原則として認めないなど

- 使用手続き:事前に所属長から使用許可を受け、運転前にアルコール検知器でのチェックを行うなど

- 車両点検:運転前に始業前点検を行い、異常があれば使用を中止するなど

- 社有車で帰宅する場合の注意点:所属長の許可を得るなど

3)その他の規程

その他、必要に応じて次のような規程を定めるとよいでしょう。

- 安全運転管理規程:安全運転管理者の設置、運転者の心得など

- 自動車事故対応マニュアル:事故が起こった場合のけが人の救護、警察への連絡など

- レンタカー・カーシェア利用規程:出張先などでレンタカー・カーシェアを利用する際の承認手続き、保険の扱いなど

最近は、出張などの際にレンタカーではなくカーシェアを利用するケースも増えています。カーシェアは、車両に空きがあれば直前でも予約できる、15分単位といった短い時間でも利用できる、レンタカー店が営業していない早朝や夜間でも利用できる、基本的には給油をして返却しなくてもよいなど、レンタカーに比べて便利な面もあります。既にレンタカーに関する規程がある会社も、カーシェアの利用を見据えて、利用規程を見直すことを検討しましょう。

3 車両管理の徹底

社員が私用で勝手に社有車を使ったり、会社のあずかり知らないところで事故を起こしたりするような事態は、必ず防がなければなりません。そのためには、社有車を使用する社員に、「使用開始時間と終了時間」「使用者」「使用目的」「目的地」を記入した書面を提出させるなどして、車両管理を徹底します。会社で行える車両管理の例としては、次のことが挙げられます。

- 社有車責任者の明確化と責任者不在時の代理人の選定

- キーの一元管理

- 駐車場での社有車の一元管理

- 車両点検

- 自動車保険の更新手続きの確認

紙ベースで以上の管理を行うのはとても煩雑ですが、最近は、社有車の管理システムなどのサービスも各社から提供されています。管理システムでは、例えば以下のような車両管理をスマートフォン上やパソコン上で行うことが可能です。

- 車両予約・管理機能:いつ、誰がどの社有車を使用しているのか・使用する予定なのかを把握することが可能

- 運行記録の把握:走行距離やアルコールチェックなどの記録をまとめて管理することが可能。アルコールチェッカーと連携することも可能

- 免許証の有効期限の把握:免許証の更新時期を一括管理することで、更新漏れの社員が社有車を利用してしまう事態を防ぐことが可能

- デジタルキーの導入:スマートフォンを車のキー代わりにすることで、物理的なやりとりがなくなり、紛失などのトラブルを防ぐことが可能

その他、位置情報の把握などができる車両管理システムもあります。管理の手間を省くためだけでなく、トラブルを避けるためにも、導入を検討してみるのもよいでしょう。

4 安全運転教育の実施

安全運転教育は、交通事故を防止する上で必要な知識や運転技術を、社員に習得させるために行います。教育内容は会社によってさまざまですが、一般的には次のようなものが挙げられます。

- 交通規則の理解:道路標識の意味、交差点の通行車両の優先順位、法改正の動向など

- 危険予測:運転中に発生するであろう危険を予測し、適切に対応するためのノウハウ

- 運転技術の向上:安全に車を操作するための基本的な技術から高度な運転技術まで

- メンタルヘルス:ストレスや疲労が運転に与える影響を理解し、適切に管理する方法

- エコドライブ:燃費を良くし、環境に配慮する運転方法

安全運転教育を実施するためにはどのような方法があるのか、次から具体的な例を紹介します。

1)企業講習

新入社員など、自動車の運転に不慣れな社員が運転に携わる場合、地域の教習所が提供する企業講習(運転者研修)を受けてもらうことなども検討しましょう。

各教習所では運転スキルのチェックのほか、運転のクセや弱点などを整理して個人に合わせた実車指導を行っているところもあります。

また、事故を未然に防ぐために、新入社員だけでなく運転に慣れた社員などにも定期的に企業講習を受けさせることも効果的です。事故や違反を起こした社員向けに、個々に講習を受けさせることも可能です。

企業講習の内容や申し込み方法などは各教習所によって違いますので、導入を検討する場合は、まずは詳細を各教習所まで問い合わせてみましょう。

2)安全運転診断アプリの導入

損保会社などが提供する安全運転診断アプリを利用する方法もあります。一般的にアプリを通じて次のようなことが可能で、スマートフォンやタブレット上で管理できます。

- 運転傾向の把握:脇見運転や速度超過、一時不停止などの行動を検知する

- 運転評価:ドライバーごとに運転を評価し、危険運転の傾向があったかを確認する

- 安全運転マップの作成:通った道のどの地点で危険運転が行われたかを確認する

事故防止の一環として、導入を検討してみるのもよいでしょう。

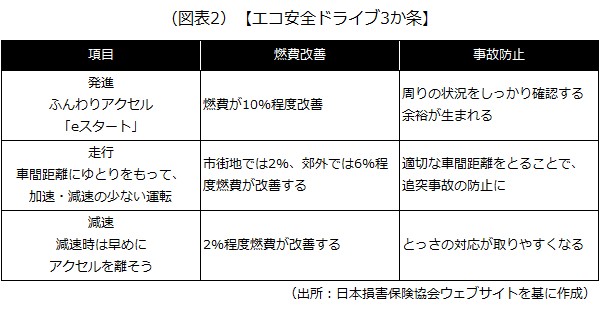

3)エコ安全ドライブ3か条

日本損害保険協会は、エコドライブ普及連絡会が定めた「エコドライブ10のすすめ」のうち、交通安全に関係の深い3つに着目し、「エコ安全ドライブ3か条」として推進しています。燃費を改善させるエコ運転が、結果的に事故防止の安全運転にもつながることが分かります。

また、損害保険会社では、自動車保険に加入している法人向けに交通事故防止支援サービスなどを実施しているところもあります。こうしたサービスを利用して交通事故防止に努めるのも1つの方法です。

車両にドライブレコーダーを搭載し、運転中の映像記録を残すのも効果的です。記録された映像を見て、社員は、「ヒヤリハット」が起きた場所や時刻、そのときの運転行動などを振り返ります。そして、好ましくない運転特性がある場合は、それを反省して今後の運転に活かすことができます。

自社に合う安全運転教育を探してみるとよいでしょう。

5 運転免許証、運転経歴の定期的な確認

貨物運送業や旅客運送業ではない一般事業会社の場合、業務で自動車を運転する社員の運転免許証を、会社が確認する機会は少ないかもしれません。

社員の違反点数が何点累積しているのか、免許停止処分や免許取消処分を受けているのかなどを会社が把握するには、定期的な確認が必要です。

効果があるのは運転経歴に係る証明書による調査です。自動車安全運転センターが発行する、「無事故・無違反証明書」や「運転記録証明書」で調査すれば、事故・違反の状況から処分の実態が把握できます。対象となる社員が押印した委任状があれば、会社が証明書の取得を一括申請することも可能です。

6 自動車保険(任意保険)への加入

社員が交通事故を起こすと、運転者本人だけでなく、会社も「使用者責任」や「運行供用者責任」を問われる恐れがあります。こうした場合に自動車の事故によるさまざまな損害を補償するのが「自動車保険」で、大きく次の2種類に分けられます。

- 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険):全ての自動車に加入が義務付けられている

- 任意保険:所有者の判断で任意に加入する

自賠責保険の補償には一定の限度(傷害による損害の場合で1人当たり120万円など)があり、事故の内容によっては自賠責保険だけでは損害をカバーしきれない場合があるので、必要に応じて損害保険会社に相談の上、任意保険への加入も検討するとよいでしょう。

以上(2024年9月更新)

pj60161

画像:One-Adobe Stock

甘くない「会計ミス」のペナルティー~正しく処理するために必要なこととは?

書いてあること

- 主な読者:数字にはシビアでも、その数字を導くまでの会計業務には無頓着な経営者

- 課題:会計業務の誤りによって経営者が逮捕されるケースもある

- 解決策:誤りや不正の代表例を知り、業務のマニュアル化やダブルチェックを行う

1 今見ているのは正しい数字か?

多くの経営者は、

会社の数字にはシビアでも、その数字の計算過程となる会計業務は担当者に任せきり

のことが多いです。しかし、中小企業では、人員、知識、実務経験の不足から会計の「誤り」が生じることあり、今見ている数字が間違えているかもしれません。

さらに、企業がある程度の規模になると、

たとえ悪意のない単純ミスでも、金融機関や株主などのステークホルダーに誤った会計情報を提供することで意思決定を誤らせ、結果として損害を与える恐れ

があります。これから事業拡大を目指している経営者は、意識しておきたい問題です。もちろん、経営者が会計業務の詳細まで知る必要はないですが、

実務上で発生し得る会計業務の誤り(ミスや不正)を知り、業務のマニュアル化やダブルチェックなど、その防止策を講じること

は不可欠です。

2 罰則あり。逮捕されることも……

1)税務上の課税所得を過少計上

会計処理の誤りにより、税務上の課税所得を過少計上することがあります。例えば、期末の在庫残高を誤って過小に計上すると、売上原価が過大に計上されて課税所得の計算の基礎となる利益が過小計上されることになります。このような誤りが税務調査で明らかになると、

過少申告加算税(追加納税額に対して税率5%~15%)の他、延滞税(追加納税額に対して年税率2.4%(令和6年の場合))

が課されます。

2)不正な経理を行ったことが税務調査で発覚

故意に税金をごまかそうとして行った不正な経理が税務調査で発覚した場合、仮装・隠蔽行為とされ、

過少申告加算税に代え、さらに重い重加算税(税率35%~50%)

が課されます。また、その不正がより悪質な行為と判断された場合には、

法人税法違反(法人税法159条)として、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金

が科される可能性があります。

3)決算書の数値を操作して、業績を実態よりも良く見せようとした場合

「粉飾決算」とは、決算書の数値を操作して、会社の財政状態や経営成績を実態よりも良く見せることです。中小企業が粉飾決算する動機として多いのは、融資を受けている銀行に対して決算を良く見せたいというものです。粉飾決算を行った会社は、民事上および刑事上の責任を問われる可能性があります。

会社の役員等は、粉飾決算による損害について、

会社に対する損害賠償責任や第三者に対する損害賠償責任

を負います。また、粉飾決算に伴い違法な配当を行った場合、

違法配当罪として5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金

が科せられる可能性があります。さらに、粉飾決算によって自己もしくは第三者の利益を図り、その任務に背く行為をし、会社に損害を与えた場合は、

特別背任罪として10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金

が科せられる可能性があります。

3 今一度見直そう、最も身近なコンプライアンス

このように、会計業務の誤りは会社に多大な悪影響を及ぼすことから、これを予防する手立てが必要です。会計業務のミスは、担当者の不注意や知識・経験不足などにより生じますが、その対策として

会計業務のマニュアル化が効果的

です。業務手続きを統一し、明確にすることで、不注意によるミスが減ります。また、マニュアル作成に際して、会計業務の全体像と各業務の内容を整理するので、結果として無駄がけずられ、会計業務の効率化につながります。

また、

実際におきたミスの原因を明らかにして記録し、社内で共有すること

もミスの予防に役立ちます。ミスの原因への対応が必要であれば、マニュアルの修正で対応することも考えられます。これらの対策をしても担当者のミスをゼロにすることは困難ですが、別の担当者による

ダブルチェックを実施すること

で、担当者のミスを発見することが期待できます。例えば、横領は担当者に対する内部牽制(けんせい)が機能していない場合に生じることが多いので、誰かがそれを監視するようにします。少なくとも預金残高については残高証明書の原本とのチェックを担当者以外が実施しましょう。

以上(2024年9月更新)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 公認会計士 仁田順哉)

pj35121

画像:megaflopp-shutterstock

【コスト削減】社会保険料のコントロール 労働時間や賃金の工夫で負担が減る?

書いてあること

- 主な読者:社会保険料を削減したい人

- 課題:具体的な方法が分からない

- 解決策:フレックスタイム制の導入などによって社会保険料は削減できる。ただし、保険給付が減少するケースもあるので注意

1 【提案】社会保険料をコントロールしましょう

社会保険料(健康保険・厚生年金保険の保険料)は、賃金の約30%を占めるコストであり、保険料を労使で折半して負担するといっても会社や社員にとって大きなインパクトがあります。そこで、労働時間や賃金のルールを工夫して、社会保険料の負担を減らす方法をご提案します。

この記事で紹介するのは、社員1人当たりの社会保険料を

- フレックスタイム制を導入し、 「1年間で10万1808円」削減する

- 賃金の一部を賞与として支給し、「1年間で3万3936円」削減する

というシミュレーションです。第2章で前提となる社会保険料の基本ルールをおさらいし、第3章からシミュレーションの紹介に入ります。実際にどの程度の社会保険料を削減できるかは会社の状況などにもよりますが、人件費見直しにご活用ください。

ただし、注意すべきは、この記事で紹介する方法を採用した場合、傷病手当金や老齢年金などの保険給付が減少するケースがあることです。足元ではコストを削減できますが、将来的な保険給付で社員が損をする恐れがあります。この点は民間の保険に入る場合と同じ考え方です。(支払い保険料を抑えた分、万一の際の保険給付は低くなります。)

2 社会保険料の基本ルール

1)社会保険料の計算方法

社会保険料は、

標準報酬月額(または標準賞与額)×保険料率

で計算した額を、会社と社員が折半して負担します。保険者が協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、健康保険料率は9.98%(介護保険の適用がない場合)、厚生年金保険料率は18.3%、合計28.28%となかなかの負担です(協会けんぽ「令和6年度保険料額表(東京都)」)。加えて、

2024年10月1日からは、厚生年金保険の被保険者数が50人超の会社(特定適用事業所)において、一定の要件を満たすパート等が社会保険に加入する義務が課せられることになる(社会保険の適用拡大)

ので、パート等を雇用する会社の場合、社会保険料の負担がさらに増えるかもしれません。

2)標準報酬月額

標準報酬月額とは、

報酬(正確には所定の方法で計算した報酬月額)を一定の金額幅で等級別に区分したもの

です。報酬には、基本給、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業代などが含まれます(名称を問わず、また金銭に限らず、労働の対償となるものが原則として算定対象)。ただし、臨時に支給されるもの、支給回数が年3回以下の賞与や退職金は含まれません。

標準報酬月額の主な決定方法は次の3つです。

1.資格取得時決定

雇用したときなど(被保険者資格取得時)の報酬月額に基づいて標準報酬月額が決定され、その月から適用されます。報酬月額は次の式で計算します。

【月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合】

被保険者資格取得時の報酬(労働条件通知書などで定める額)÷月の暦日数×30日

2.定時決定

毎年4月、5月、6月(いずれの月も支払基礎日数が原則17日以上。ただし、特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は11日以上)の報酬月額に基づいて標準報酬月額が決定され、その年の9月から適用されます。報酬月額は次の式で計算します。

4月、5月、6月に支払われた報酬の総額÷3カ月

(注)支払基礎日数が17日未満の月は除外して算定します(特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は、11日未満の月は除外)。また、パート等の短時間労働者については、別に定める算定方法を用いて算出します。

3.随時改定

昇給・降給などにより、当該変動月を含めた3カ月平均値が今の標準報酬月額より2等級以上変動した場合、変動月の3カ月後から新しい標準報酬月額が適用されます。新しい標準報酬月額は、次の式で計算した報酬月額に基づいて決まります。

報酬の変動月、その翌月、翌々月に支払われた報酬の総額÷3カ月

(注)いずれも支払基礎日数が17日以上である必要があります(特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は11日以上)。

3)標準賞与額

標準賞与額とは、

被保険者期間中に支給される賞与総額から1000円未満を切り捨てた額

です。標準賞与額の対象となる賞与は、労働の対償として支払われる支給回数が年3回以下のものです。夏季と年末に賞与を支給している場合、標準賞与額も年2回計算します。

3 フレックスタイム制で社会保険料を削減

1)フレックスタイム制特有の残業の計算方法を利用する

定時決定の対象月の残業を減らせば社会保険料は下げられます。定時決定の対象は毎年4月、5月、6月ですから、「月末締め、翌月払い」の会社の場合、

3月、4月、5月の残業(時間外労働)を減らせばよい

ことになります。とはいえ、年度をまたぐ繁忙な時期でもあり、常に人手不足の会社などでは、残業削減に取り組んではいるものの、なかなかすぐに効果が出ないこともあります。

こうした場合、「フレックスタイム制」を導入することで残業を削減できる場合があります。フレックスタイム制とは、「清算期間」と呼ばれる単位期間内(3カ月以内)で始業・終業時刻の決定を社員に委ねる労働時間制度です。

清算期間が1カ月以内のフレックスタイム制の場合、残業は次のように計算します(法定労働時間の総枠を清算期間における総労働時間(所定労働時間)とした場合)。

清算期間内の実労働時間-(週の法定労働時間×清算期間の暦日数÷7日)

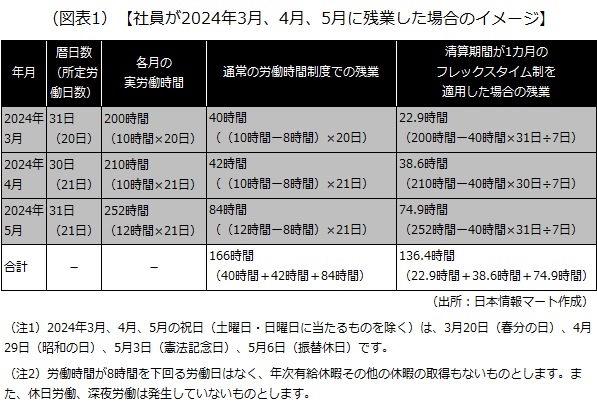

所定労働日数や休日などによって異なりますが、この計算方法によりフレックスタイム制では、通常よりも残業が減ることがあります。次の図表は、法定労働時間が1日8時間、1週40時間で、土・日・祝日が休日の会社で、社員が2024年3月、4月、5月に残業した場合のイメージです。

各月の総労働時間が同じでも、残業はフレックスタイム制のほうが29.6時間(166時間-136.4時間)も少なくなっています。これを社会保険料の計算に反映してみましょう。

ここでは、社員の残業代を除く賃金を

- 月給32万円

- 所定労働時間:1日8時間

- 所定労働日数:年間240日(日曜日を法定休日、土曜日・祝日のほか夏季休業・年末年始休業などを所定休日として年間休日125日)

- 所定内賃金を時給に換算した額:時給2000円(月額32万円÷(240日×8時間÷12)

と仮定し、「月給+残業代」で報酬月額を求めて、標準報酬月額を算定します。残業代の割増賃金率は、残業が月60時間以内の場合は25%、月60時間超の場合は50%です。

また、保険料率は、健康保険料率9.98%(介護保険の適用がない場合)、厚生年金保険料率18.3%、合計28.28%とします(協会けんぽ「令和6年度保険料額表(東京都)」)。

1.通常の労働時間制度の場合

- 報酬月額(注):46万2333円(32万円+2000円×(1.25×166時間+0.25×24時間)÷3カ月)

- 標準報酬月額:47万円

- 社会保険料:13万2916円(47万円×28.28%)

(注)報酬月額の計算式の「24時間」は、月60時間を超える残業の時間数です。2024年5月の残業84時間のうち、24時間(84時間-60時間)については50%の割増賃金の支払いが必要です。

2.清算期間が1カ月のフレックスタイム制の場合

- 報酬月額(注):43万6150円(32万円+2000円×(1.25×136.4時間+0.25×14.9時間)÷3カ月)

- 標準報酬月額:44万円

- 社会保険料:12万4432円(44万円×28.28%)

(注)報酬月額の計算式の「14.9時間」は、月60時間を超える残業の時間数です。2024年5月の残業74.9時間のうち、14.9時間(74.9時間-60時間)については50%の割増賃金の支払いが必要です。

このようにフレックスタイム制を導入することで、社会保険料を社員1人当たり

- 1カ月間で8484円(13万2916円-12万4432円)削減

- 1年間で10万1808円(8484円×12カ月)削減

できることになります。

2)フレックスタイム制を導入する際の注意点

フレックスタイム制は「始業・終業時刻の決定を社員に委ねる」ことを前提とした制度であり、一度導入してしまうと会社は社員に対して始業・終業時刻に対する具体的な指示ができなくなります。

社員に柔軟な働き方を求める経営方針であったり、フレックスタイム制という働き方が適した業種などであったりすればよいですが、単に残業を減らすためだけにフレックスタイム制を導入するといった運用は適切ではありません。

また、フレックスタイム制の導入によって、所定労働時間が増加したりする場合には「労働条件の不利益変更」となることがあります。労働条件の不利益変更は、社員の合意を得るか、変更内容が合理的なものでないと認められません。

4 賞与のコントロールで社会保険料を削減

1)標準報酬月額と標準賞与額の計算方法の違いを利用する

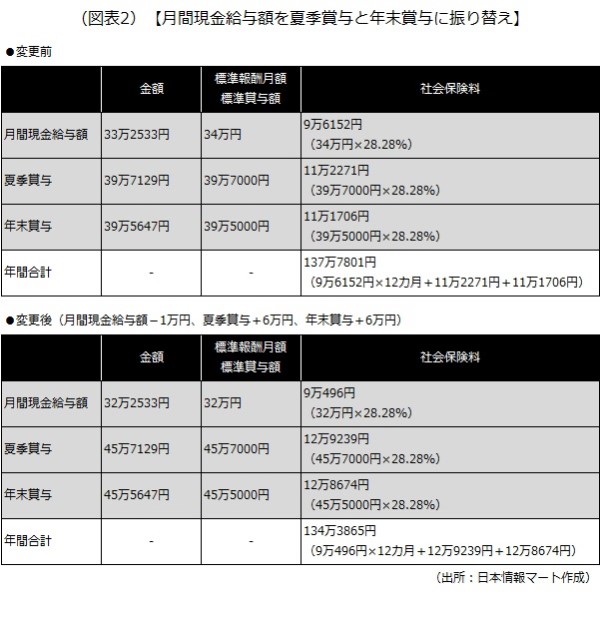

標準報酬月額と標準賞与額の計算方法の違いを利用して、社会保険料を削減します。2023年度の月間現金給与額、夏季賞与、年末賞与の平均支給額(調査産業計)はそれぞれ次の通りです(厚生労働省「毎月勤労統計調査」)。

- 月間現金給与額:33万2533円

- 夏季賞与:39万7129円

- 年末賞与:39万5647円

月間現金給与額33万2533円を報酬月額とした場合、標準報酬月額は34万円です(協会けんぽ「令和6年度保険料額表(東京都)」)。

標準報酬月額が34万円になる報酬月額は33万~35万円なので、

月間現金給与額を33万円未満に引き下げ、その分を賞与として支給する場合、標準報酬月額は32万円

になります。月間現金給与額から1万円(年間12万円)を夏季賞与と年末賞与に6万円ずつ振り替えた場合の社会保険料は次の通りです。

賃金の一部を賞与として支給することで、社会保険料を社員1人当たり

1年間で3万3936円(137万7801円-134万3865円)削減

できることになります。

2)賃金の一部を賞与として支給する場合の注意点

「業績の状況等によって賞与を支給することがある」など、賞与の支給が不確実な制度設計になっている場合、注意が必要です。賃金の一部を賞与として支給しようにも、業績悪化でそもそも賞与が支給されないとなるというのは、社員にとっては不利益であり、場合によっては労働条件の不利益変更に問われる事にもなり得ます。

もしも賃金を賞与に回すことを考えるのであれば、まずは存在意義の薄い手当がないかチェックしましょう。例えば、無遅刻・無欠勤の社員に支給する皆勤手当は、遅刻や欠勤が少ない会社では意外に喜ばれにくいものです。手当で社会保険料の負担が重くなるくらいなら、賞与に回したほうが社員も喜ぶでしょう。

こうした仕組みを利用することで、現状の賃金制度と向き合い、賃金設計の再構築を図るきっかけとするのもよいかもしれません。ただし、昨今の物価高により賃金が生活給になっているケースも多く、目先の事だけにとらわれて結果として社員の日常の生活を圧迫させてしまっては本末転倒です。充分に検討して対応するようにしましょう。

以上(2024年10月更新)

pj00487

画像:umaruchan4678-Adobe Stock

文豪・夏目漱石。教育者でもあった彼が、新たな時代を拓く弟子たちに贈った言葉とは?

牛になることはどうしても必要です。吾々(われわれ)はとかく馬になりたがるが、牛には中々なり切れないです

夏目漱石氏は、『吾輩は猫である』『こころ』など、数多くの名作を生み出した人物です。彼は小説家であり、大学で教鞭(きょうべん)を奮った英文学者であり、あまり知られていませんが、数々の作家たちに慕われ、彼らを育てた「先生」でもありました。

冒頭の言葉は、夏目氏が亡くなる数カ月前、門下生である芥川龍之介氏と久米正雄氏に宛てた手紙の一文です。当時の2人はまだ駆け出しの作家で、作品を書くたびに夏目氏に便りを出し、批評を頼んでいました。当時、病床にあった夏目氏が彼らに向けた言葉は、自分の人生の振り返りであり、次世代の作家へ贈るエールでもありました。

「牛になる」とは、夏目氏いわく「焦らず、賢く、根気ずくで進む」という意味。馬のように勢いよく駆け出さんとする彼らにこの言葉を贈った理由は、夏目氏自身の経験にありました。

実は夏目氏の生涯のうち、小説家として生きたのは死没までの約10年間だけで、人気作家になる前は、生まれてすぐ里子に出されたり、学校の中退を繰り返したりと、波瀾(はらん)万丈な人生を過ごしてきました。そんな彼の転機となったのが、文部省から命じられた英国留学です。英国へ渡った夏目氏は、現地の講義のレベルの低さに納得できず、下宿先で文学の研究に没頭しますが、孤独にさいなまれ精神を病んでしまいます。

しかし、この日々から得たものもありました。苦労と研究を重ねる中で「文学を感情ではなく、理論に基づいて読み解く」という思考を手に入れた夏目氏は、帰国後、それを大学の講義で「文学論」という形へと昇華させます。この思考は、夏目氏のデビュー作「吾輩は猫である」でも、主人公の「猫」が人間を観察し、その滑稽さを風刺する描写に大いに活かされました。夏目氏は、「努力は、すぐに成果が出なくても、後になって花開くことがある」と知っていました。だから晩年、芥川氏と久米氏に冒頭の言葉を贈ったのでしょう。

経営者は会社を引っ張るリーダーですが、夏目氏と同じように次世代の人材を育てる「先生」でもあります。インターネットやAIに聞けば、すぐに答えが出る今の時代、「馬のように」すぐに成果を出したがる若手は多いかもしれません。

大切なのは、そんな若手が、なかなか成果を出せずくすぶっているときです。苦労を重ねて会社と共に歩んできた経営者は、「牛のように」と言葉を贈った夏目氏の気持ちが分かるはずです。たまには、経営者自ら「努力はいつか花開く」と、自身のエピソードを交えて若手に語ってみるのもよいでしょう。その内容が経営者の人生観に根差しているものなら、きっと若手の心に響き、力になるはずです。

夏目氏の教えを受けた芥川氏と久米氏は文学の新たな時代を拓き、今度は2人に憧れた多くの作家が、日本文学を形作っています。先駆者の教えは、脈々と受け継がれているのです。

出典:『漱石先生の手紙が教えてくれたこと』(小山慶太 (著)、岩波書店、2017年8月)

以上(2024年10月作成)

pj17625

画像:J_News_photo_Adobe Stock

【特別企画】Z世代の起業家がZ世代の学生に向けて「起業の実態」を語る講座「実践ベンチャー論 創業経営者対談」2024年版/岡目八目リポート

年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回ご紹介するのは、特別企画、埼玉大学で行われた講座「実践ベンチャー論 創業経営者対談」(2024/7/5開催)です。

埼玉大学で行われたこの特別講座は、20代の起業家・起業経験者の方たちが学生に向けて起業の実態を語るというものです。真面目に一生懸命ビジネスに取り組み続けている20代の3人の登壇者と、食いつくように聞き入る学生たち。

とにかくものすごく濃い内容、圧倒的な突き抜け感! レベルが一段も二段も違う感じです。ご登壇のお一人はなんとアブダビからオンラインでつなぐという。おもしろいを通り越して、おそらく、「こういう話、経験は初めて」の学生も多かったと思います。個性豊かすぎる3人の登壇者、カルチャーショックと熱気と未来への選択肢が満載の時間でした。大学の講座では珍しく(?)学生からの質問が相次ぎ、質疑応答の時間が足りない事態に。後日、学生からのインターンシップ希望の連絡もいろいろあったようです。

テキストだけではこの濃すぎる内容をお伝えしきれないので、3人の方が語ってくださった印象的な一部を本記事でご紹介します。経営層の方は、この記事をご自身で読むのも、社員の方に読んでもらうのもいいかと思います。さっそく今日から何かしたくなるでしょう!

「自分から行動すると、何かが起きる。人生は自分で面白くできるのだ」

3人のお話を聞いていたら、そういう気持ちになりました。

●ご登壇

安田 光希(やすだ こうき)氏:連続起業家。現在の拠点の中心はアブダビ

田山 凌汰(たやま りょうた)氏:株式会社One StepS 代表取締役CEO

石原 里奈(いしはら りな)氏:株式会社FinT広報マネージャー

●モデレート

杉浦 佳浩氏:代表世話人株式会社 代表取締役

1 起業のきっかけはさまざま。「流れで起業」や「学生のうちに起業」も。

3人の登壇者はまず、どのような事業を行っているか、なぜ起業の道を選択したかを話してくれました。そこからして話が個性的、「こういう人生の拓き方もあるのか」と思います。

それぞれのプロフィールがまた面白いので、下記ご参照ください。

3人の起業のきっかけなどを聞いていると、とにかく「動いてみる」「やってみる」「そしてやりきる」ことが大事だと感じます。それぞれに印象的なお話もありました。話してくださった順番にご紹介していきます。

●安田さんの起業きっかけの話

「(お客さまからの)需要があったので起業した」

こういきなり自然体でぶっこむ感じ、伝わるでしょうか(しかもこの安田さんはアブダビからオンライン)。いきなりレベルが違う感じ。誤解を恐れずに言うと、「これがやりたい!という強い思いがあって」とかではないのです。大学時代、AIを勉強するサークルの友人たちと、後輩のためにと英語版のAI教材を日本語版にわかりやすくつくりなおしたところ、誰もが知る大手通信会社が安田さんたちに注目。「会社を作ってくれたら仕事を発注したい」と要望されたので起業したそうです。

このように安田さんは、学生時代からかなり高度なことをやっておられたのですが、とにかく力みがなく自然体で、「求められたから起業した」という話。その後、いくつか会社を立ち上げたりして、特にすごいのは、ある会社が4年で上場、時価総額500億円までになったというから驚きです。たった4年で。

「おもしろいからやってみよう」「おもしろいことをやってみよう」が原動力になっている安田さん。この「おもしろいことって何なの?」という話もとても納得感ありましたので、後ほどご紹介します。

アブダビからオンライン参加の安田さん

●田山さんの起業きっかけの話

「チャレンジしている人への憧れ、起業している人への憧れがあった」

少し話しただけで頭の回転の速さが伝わってくる現役のミスター慶応・田山さん。田山さんが口を開くと物事が整理され、そして場が和やかにもなるというすごさ。今回の講座では、登壇者が突き抜けた方々なので、話の内容がすごすぎて学生がポカンとする場面もありました(すごいということ自体は学生にも伝わっている)。そんなときに登壇者と学生との間をとりもって瞬時に通訳してくれていたのが、この田山さんです。田山さんのおかげで、聞いている学生の理解度がかなり上がったのではないかと思います。こうした通訳、なかなか普通にできることではないでしょう。

起業している先輩がいたこともあって、高専時代からもともと起業、スタートアップに興味があった田山さん。慶應大学に入学する前にシードベンチャーキャピタルにインターンとして参画、数多くの起業家と会い、話をしてきています。

現在はAIを活用したシステム開発などを行う会社を創業し、金融機関などAIで効率化できる余地が多い業界に寄与したいと、お客さまに寄り添って泥臭くビジネスに取り組んでおられます。好奇心旺盛、スタートアップやAIなどについて調べたり勉強したりするのが好きだという田山さん。興味があるから続けられるというお話はとてもよく分かります。

AIスタートアップの田山さん

●石原さんの起業きっかけの話

「学歴コンプレックスが起業につながった」

何事にも自分なりの意見、考えを持ち、しかもそれを自然体で発言する石原さん。石原さんの話には、何かしら石原さんならではの視点があり、「なるほど」と思わせられます。

学生時代に起業を経験、その後サイバーエージェントに入社、今はSNSマーケティングのFinTで広報マネージャーというこれまたすごい経歴ですが、もともとの出発点が「大学受験に失敗して志望校に行けなかったことから始まっている」そうです。

「学歴に変わる強みを4年間で創ればいい」とお母さまに言われたことをきっかけに学歴コンプレックスが消えたという石原さん。その後、大学の起業家育成講座で、大手メーカーの現実の課題解決に取り組んでいくのがとても面白かったそうです。早くから実業に触れていたのがすごい。そして、大学1年生の最後の日に、犬のトリマーと飼い主をつなぐマッチングサービスで起業。石原さんからは、やりがいのあること、やってみたいことにどんどんチャレンジして切り開いていく力強さ、行動力をとても感じます。

広報マネージャーの石原さん

起業のきっかけからして三者三様の面白さ。

おもしろいと思うことをやってみる、行動してみる。自分から動く。

といったあたりは共通しているように感じます。

「では、何がおもしろことなのか? 学生のうちはおもしろいことが何なのか分からないかもしれないので、こう考えるといいかも」と安田さんが言っていた次のことも印象的でした。

「自分がやってうまくいくと、おもしろくなってくる。なので、最初は面白さを考えずに自分が得意で人から求められることをやってみる、というのもオススメ。圧倒的な能力があると、それを欲してくれる人が出てきて、経験値が増しさらにできるようになり、もっと楽しくなってくる。そうしていくと『ほぼ負けない』『これで貢献できる』と思えるようになる」

「『自分が得意なことで嫌いなこと』ってないはず。自分の好き嫌いはあまり信用していない。(自分が好き嫌いと思っているのは)勘違いかもしれない。それより、得意なことをやるのがいいと思う」

自分が興味があること、好きなことを探してみようとかではなく(それが悪いというわけではない)、「自分ができることをとことんやる=おもしろくなる=ほぼ負けないことになる」。とことんやる、圧倒的な能力、というあたりに言外の凄みを感じます。青い鳥を探してないものねだりを繰り返すのではなくて、自分ができることをとことん、そこから。確かにこういう進め方、突き詰め方もあるなぁと感じました。

一方で、大学1年のときにご自身の好きなことで起業した経験のある石原さんが、

「好きなことがあるのなら、20代半ばまでは好きなことをとことんやってみて、『好きから見つけていく』というのもいいと思う」

と話していたのも、早いうちに起業経験を積んだからこその発言で、納得感ありました。

2 未来に向けてやっていること、課題

3人それぞれ、未来に向けてやっていることや課題もさまざまでした。

●安田さんの未来に向けてやっていること

安田さんは、日本では主に大企業向けにAI・デジタル技術を用いた企業改革・改善を行ってきて累計のお客さまは600社以上。現在は拠点の中心はアブダビで、世界で勝てる技術力などを持った日本企業とそれらを購入したい中東企業をつなぐという、他であまり聞かないようなことをやっています。

安田さんが課題に感じていて未来に向けて今やっているのは、「日本のプレゼンス、地位をもっと上げていくこと」だそうです。中東に出ていくと、中国や韓国の会社の勢いがすごく日本の地位が塗り替えられつつあることを痛感するという安田さん。さまざまなコネクションなどでいろいろと仕掛けており、とにかく話が世界的、スケールが大きい。こういう人が日本の未来をつくっていくのだと感じます。日ごろから人種を問わずたくさんの人と会う、そのためにとにかくスピードが速い。やるやらないの判断が速く、徹底して時間を無駄にしない安田さんです。

●田山さんの未来に向けてやっていること

田山さんはAIの会社を創業して1年くらいです。メンバーはエンジニアが中心ということで、そのこと自体がまず大きな強みだと思います。今後、未来に向けてはマーケティングや営業分野の採用にも力を入れていきたいそうです。AIタレント、AIアバターの開発などPR効果のあるAIも手掛けていたり、さまざまな分野・業界の人とつながることに投資していきたいということで、プロモーション活動、クライアント開拓も積極的に進めている田山さん。

今回、会場には高専出身の学生の方もいて、特に田山さんの話に聞き入っていました。経歴に共通点、似たところがあると共感し、自分の未来の姿、進む道が想像しやすいのだと思います。それに加えて田山さんの話はとにかく分かりやすい! 相手が理解しやすい言語、理解しやすい順番で話すことができつつ、全体を動かしてビジネスを実現していける田山さんのような人は、ビジネスプロジェクトには必要不可欠。そして多くの人に慕われそうで、お客さまにも好かれているのだろうなと思います。

●石原さんの未来に向けてやっていること

石原さんは、未来に向けてやっていることを話すにあたり、サイバーエージェント時代に出会った言葉を教えてくれました。それは、「明日事業がなくなっても、ラーメン屋をやろうと言ったらみんなついてきてくれる」という言葉です。組織にいるメンバーが強烈にその組織を誇りに思っていて好きである、という組織文化が伝わってくると感じた石原さん。

石原さんはもともと、事業でゼロイチの価値をつくることに興味がありましたが、今はそれが変わってきていて、組織の中のカルチャーづくりに興味があり、今はそれを実践し、今後も深掘っていこうとしています。石原さんは日ごろから、「好きな人、なりたい人のそばにいるようにしている」そうで、こうした考え方も、組織の成長の原動力となるカルチャーづくりに活きている、そして、カルチャーづくりにやりがいを持っている源なのだろうと感じます。

起業している方々や起業経験者の間では当たり前なのかもしれませんが、3人がそれぞれ、自分の中に「未来のあるべき姿」を描いていて、それに向かって毎日一生懸命ビジネスに取り組んでいることがものすごく実感できました。これは学生にも伝わったと思います。

3 結局のところ、学生起業っていいのか?

3人の話はどれも、学生に向けたメッセージにあふれていたと思います。学生からの質問も、

- 学生起業はしたほうがいいのか? 学生起業のメリットはどのようなものか?

- 日ごろ、習慣化していることはどのようなことか?

- お客さまからの要望をどのように引き出しているか?

などいろいろ。このほか、安田さんのSNS(https://x.com/sushi_koki)をフォローしている田山さんから安田さんに対して質問するという一幕もありました。

学生へのメッセージも含め、学生起業はしたほうがいいのか、そしてメリットは何かについて、3人からは次のような回答発言がありました。面白いです!

●安田さん

「学生起業は別にやらなくてもいい。デメリットも多い。メリットがあるとすると早く経験値を積めるということくらい。ほとんどの学生起業家は大企業出身の起業家に実績で抜かされる。」(のっけからのこの発言に、良い意味でざわつく会場)

「スポーツや芸術もすべての人ができるわけでないのと同じように、起業は適性もあるし、どちらかというと、『起業しよう』というより『起業しちゃった』という、やりたいことがあって動いちゃって(行動が先で)どうしようもない人がやるもの」

「大企業に就職するのもすばらしいと思う。そのへんの起業家では扱えない大きな仕事に携わることができるし、外貨を稼いでいるのもほぼ大企業。学生起業をしないで大企業に就職して、そこで培ったネットワークや仕事の進め方、調整の仕方などを携えてから起業するほうが、大きくインパクトを与える最短ルートだと思う」

「早いうちに海外に出る、海外と接点を持つのはいいと思う。どこに行っても20代のうちだとかわいがられる。大きな仕事をやりたい場合は特に語学を早くからやっておいたほうがレバレッジを効かせられる」

●田山さん

「学生だからとかに限らず、やりたいことがあれば起業するのはいいと思う。メリットとしては、起業すればそういう界隈の人、業界の人とかとの接点を持ちやすい。起業やスタートアップにかかわる言語で話すこともできるようになる。世界が変わる」

●石原さん

「学生の今だからこそ、起業にチャレンジできるチャンス。今後の長い人生の中で、おそらく、学生のときほど無謀に、リスクを考えずにチャレンジできるときは無いはず。これが学生起業の大きなメリット」

最後に、「今後、やること(事業など)は環境に応じて変えていくか? 変えていくとしたらどういうタイミングか?」という未来に向けた質問への回答が、これまた三者三様だったので、ご紹介してしめくくろうと思います。

安田さん「そのときそのときで、心が動くことをやろうかな、と」

田山さん「成功度合い、成長度合いを見て。自分が成長したと思ったら次のことをやる」

石原さん「世の中が変わっていく予兆をつかんで、それに応じて点をずらしていくイメージ」

3人とも、ビジネスもさることながら人としてもとても魅力的、かつ、大変なこと面倒なことも大いに経験しているのが伺えました。とにかく相手のこと、かかわる人のことを考え、大事にする。陳腐な言い方ですが、本当にすごい人というのは、人に優しいのだなと思います。

すべては自ら行動することで拓ける。今回、本当に、

「人生は、もっと自分で選択できる」

という力強いメッセージを感じました! そして、3人が

人とのつながり、出会いをとても大事にしている

という点も印象的でした。

すばらしい特別授業でした。学生の方々にも、大きな何かが伝わったと思います。有り難うございます!

以上(2024年9月作成)

【中堅社員のスピーチ例】「ありがとう」でストレスが減る

おはようございます。今日は、私の最近の勤務態度について反省を述べさせていただきたいと思います。最近、私は仕事をため込んで夜遅くまでの残業が続き、イライラする日々を送っていました。おそらく皆さんにも、私のイライラが伝わって、不快な思いをさせてしまったと思います。本当に申し訳ありません。

一方、今はどうなのかと言うと、とても気持ちが落ち着いています。仕事が山場を超えたからというわけではありません。上司から「ストレスを感じたときこそ、これを心がけなさい」という極意を教わったからです。

それは、「ありがとう」をたくさん人に伝えるというものです。例えば、先輩が仕事を教えてくれた。後輩が仕事を手伝ってくれた。外部の清掃員さんが手すりやトイレを掃除してくれた。こうした1つ1つのコトについて、「ありがとう」と言葉に出して、感謝を伝えるのです。

「なんだかうさんくさい」「親や学校の説教みたい」と思うかもしれませんが、実は「感謝」を意識すると、自身のストレスが軽減されるというのは、科学的にも証明されていることです。海外の心理学者ロバート・エモンズ氏が「ちょっとしたことでよいので、感謝できることを5つ書き、それを続けてもらう」という実験を行ったところ、感謝できることを毎日考えたグループは、何もしなかったグループに比べて幸福感が高くなり、身体的な不調も減少したといいます。

正直に言うと、私も最初、上司から「ありがとう」をたくさん人に伝えなさいと言われたときは、不満でした。今思い起こすと恥ずかしいですが、「私は毎日、夜遅くまで仕事をしているのに、何を人に感謝しろというのか。私こそ、もっと感謝されるべきだ」と、思っていたのです。誰かに、何かを「してやっている」という意識が強いから、こういう思考になってしまうわけですが、嫌な気持ちで仕事に向かうから、当然ストレスはたまる一方です。

ですが、あえて「してやっている」という意識から離れて、「していただいている」ことに目を向けてみると、実は自分は意外と恵まれているのだということに気付きました。先輩も後輩も支えてくれるし、清掃員さんのおかげでオフィスも清潔に使える。こう考えると、何だか肩の荷が下りた気分になり、それまでよりも穏やかな気持ちで仕事に向かうことができたのです。仕事量そのものが減るわけではありませんが、気持ちが落ち着いてくると、「まぁ、頑張ってみるか」と仕事に対する向き合い方も変わってきます。

もし、皆さんの中に仕事でストレスを抱えている人がいたら、まずは自分に何かをしてくれた人のことを思い起こしてください。そして、その人に「ありがとう」を伝えてみてください。最初は少し恥ずかしいかもしれませんが、続けていくと、次第に感謝を伝えている自分のほうが、心地よい気分になっていきます。

以上(2024年9月作成)

pj17195

画像:Mariko Mitsuda