書いてあること

- 主な読者:「生理」で体調を崩している女性社員への対応を知りたい男性の経営者や上司

- 課題:女性特有の問題だけに深入りしにくいし、どう対応すればいいのか分からない

- 解決策:女性社員が自然に自己対応できる雰囲気を作る。まずは生理の基礎知識を再確認する。また、福利厚生の制度などを取り入れることも効果的

1 「生理の問題はタブー」という意識から脱却しよう

女性にとって深刻な「生理」の問題。女性社員314人に独自アンケート(2024年9月30日から10月1日まで)を実施したところ、62.1%から「生理が原因で不便を感じたことがある」との回答が得られました。

もしも職場に生理で体調を崩している女性社員がいたら、男性の経営者や上司の方は、どう声をかけるでしょうか? 正直なところ、

「助けにはなりたいけど、女性特有の問題だけに声をかけにくい……」

という人が多いかもしれません。とはいえ、「何とかしたいけど、何もできない」という状態が続くのは、お互いにとってストレスになりますし、労務管理上の問題も出てきます。

そこで、この記事では、生理の問題に冷静に対処する上で押さえておきたい内容として、

- 生理の基礎知識(周期や症状)、女性社員が体調を崩したときのための福利厚生

- 体調の悪そうな女性社員への声のかけ方(だめな言い方、望ましい言い方の事例付き)

を紹介します。

2 生理の基礎知識と福利厚生

具体的な内容に入る前に、生理について押さえておいてほしいことが2点あります。

- 症状には個人差があること

- 体調不良の際に備えて、働き方の選択肢があるのが望ましいこと

生理の症状やその程度は、個人によってかなり大きな差があります。自分の家族などの症状を基準にすると、対応を間違える恐れがあります。

また、生理による体調不良の程度は、女性社員本人にしか分かりません。休むのか出勤するのか、あるいは、テレワークに切り替えるのか会社で稼働を続けるのか。本人に選択肢を与えられることが望ましいです。

以上2点を念頭に置いた上で、まずは生理の基礎知識から見ていきましょう。

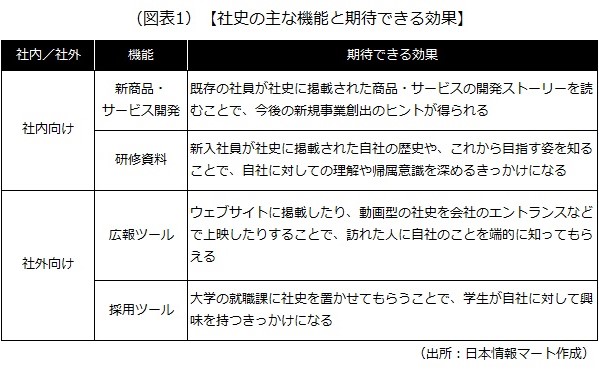

1)生理の基礎知識(周期や症状)

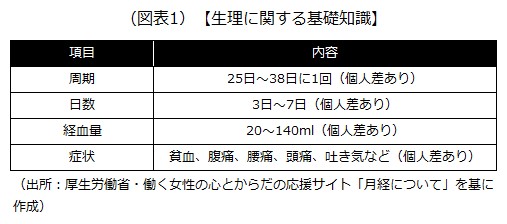

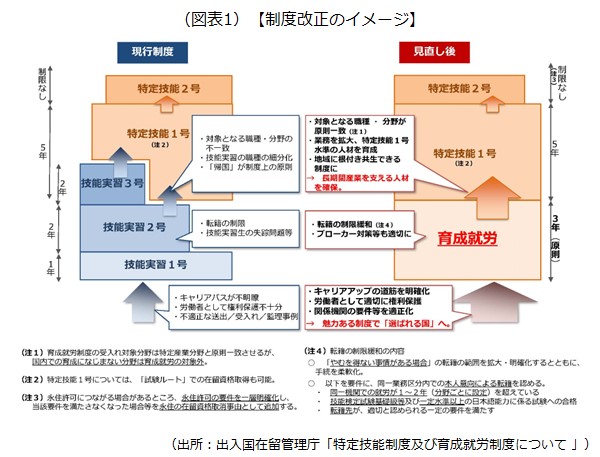

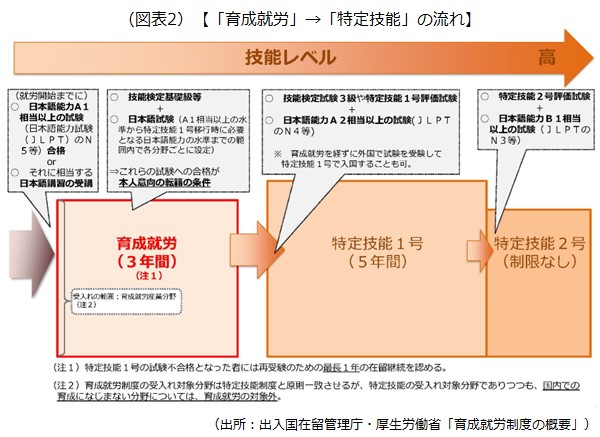

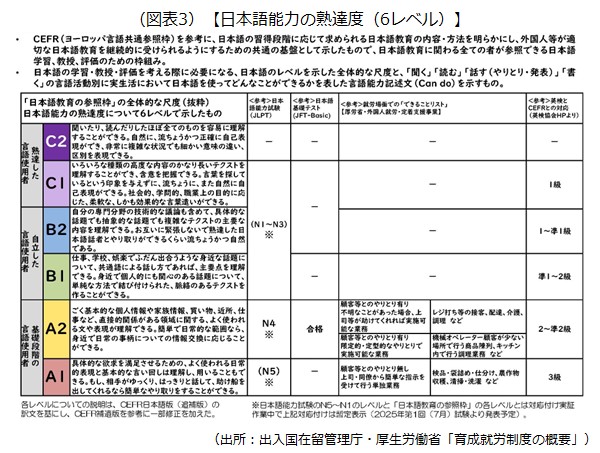

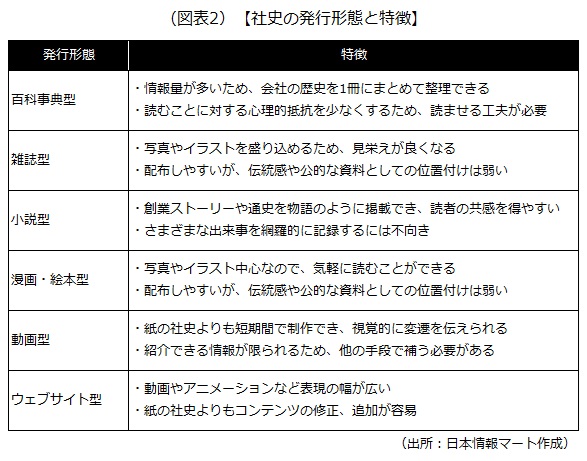

生理について、最低限押さえておきたいのが図表1の内容です。

繰り返しになりますが、全ての項目について「個人差がある」ことに注意が必要です。例えば、腹痛はなく、経血量も少なく、3日で生理が終わる人や、立ち上がれないくらいの体調不良と、気軽に動けない経血量と、7日以上の出血などの症状を抱えている人もいるなど、かなり差があります。

他に知っておくとよい知識として、次のようなことが挙げられます。

- 経血を排出するタイミングや量を、本人がコントロールすることはできない

- 生理は必ずしも、毎月決まった日に来るわけではない

- 病院に行っても、アレルギーや体質、周りの環境によって、症状が改善しない人もいる

- 生理前にPMS(月経前症候群)で体調が悪くなる人も。何らかの症状がある人は70%~80%、日常生活に支障をきたす人は5.4%ほど(日本産婦人科学会「月経前症候群(Premenstrual syndrome:PMS)」)

- 生理の症状には個人差があるため、同性である女性同士でも理解し合うことができず、症状が軽い人が症状が重い人に心無い発言をすることも少なくない。「女性のことだから」と他の女性社員に対応を任せるのではなく、会社として対応を考えるのが望ましい

2)女性社員が体調を崩したときのための福利厚生

労働基準法上、生理で就業が困難な女性社員から請求があったら、会社は休暇を与えなくてはなりません。これを一般的に「生理休暇」といいます。とはいえ、ただ生理休暇を与えるだけでは、体調不良の女性社員への対応として不十分なケースもあります。

誰にとっても働きやすい職場を実現するため、生理に関する福利厚生の例を紹介します。 なお、実際に福利厚生を整備する場合、次のポイントが網羅できていると理想的です。

- 複雑な手続きや直接的な言葉なしで、自己判断で制度を利用できる

- 本人に行動の選択が委ねられている

- 「女性だけ」「生理痛だけ」に限定しない

1.「体調不良休暇」を導入しよう

2023年に厚生労働省が公開したデータでは、

女性労働者がいる事業所のうち、2020年度中に生理休暇の請求者がいた事業所はわずか3.3%(出所:厚生労働省「働く女性と生理休暇について」)

です。生理休暇を請求しない理由としては、「(男性上司なので/利用している人が少ないので)申請しにくい」「休んで迷惑をかけたくない」などがあるようです。

こうした問題をクリアしたい場合、理由に関係なく取得できる年次有給休暇(年休)を使ってもらうという方法もありますが、「せっかくの年休が、毎月の生理のためだけに減っていくのは困る……」と不満に思う女性社員もいるかもしれません。

そこで、会社が独自に定める特別休暇の1つとして、

性別に関係なく、生理の症状に限らず、体調不良であれば取得できる「体調不良休暇」

などを導入するのもよいでしょう。なお、性別を問わず腹痛や頭痛がある場合、鎮痛剤や他の薬を飲んでから効果が出るまでは、一定の時間を置く必要があります。こうした場合に備え、

体調不良休暇を「1時間単位」で取得できる仕組みにしておく

こと、さらに鎮痛剤などが効くまでの間、小休憩を取れる場所も確保できるとよいでしょう。

2.テレワーク制度の拡充を検討しよう

テレワークを実施できる業種・職種の場合、

体調不良時に自己判断でテレワークへの切り替えができる制度

を導入するのも効果的です。生理による症状で就業できなくなる理由には、「職場の空調で気分が悪くなる」「人目が気になる」「気を使われたくない」など、勤務場所を自宅に切り替えれば解決する問題も存在します。

3.専門家に相談しやすい環境を導入しよう

婦人科医などの専門家に相談しやすいシステムを導入するのもいいでしょう。生理痛の症状で困っているけど、上司や同僚には相談しにくいという場合、

婦人科のオンライン診療サービスなどを福利厚生に加えることで、本人が自発的に診療を受ければ、症状を和らげられる可能性

があります。職種にもよりますが、通院にかかる時間や病院での待ち時間の問題をクリアできます。なお、当たり前ですが、こうした福利厚生サービスは存在が知られていないと意味がないので、定期的に社内に周知することも忘れないようにしましょう。

4.女性用トイレに生理用品を常備しよう

急に生理が来たときにも対応できるよう、生理用品を女性用トイレに常備しておきます。ただ「置いておく」だけでは防犯上好ましくない場合もありますが、最近は女性用トイレの個室内で、アプリを使って無料で生理用品を取り出せる機器なども開発されています。

5.研修制度を導入しよう

生理用品メーカーなどは、会社向けに生理に関する研修を行っているところがあります。研修では生理の基礎知識や生理用品についての講習の他、相互理解を促すディスカッションなども実施されます。性別や年齢に関係なく、社員全員が研修を受けることで、知識や会話の擦れ違いを緩和することができるでしょう。

3 体調の悪そうな女性社員への声のかけ方

ここでは、体調が悪そうな女性社員に接する際の声のかけ方の事例を、

- セクハラやパワハラになり得る「問題発言(だめな言い方)」

- 問題発言を女性社員に寄り添うものに変えた「言い換え事例(望ましい言い方)」

に分けてシチュエーション別に紹介します。なお、問題発言のセリフは、冒頭で紹介した独自アンケートの対象者(女性社員314人)のうち、「生理中、職場で不快に感じる言動をされた(あるいは見聞きした)ことがある」という85人が、「実際に言われて困った言葉」です。

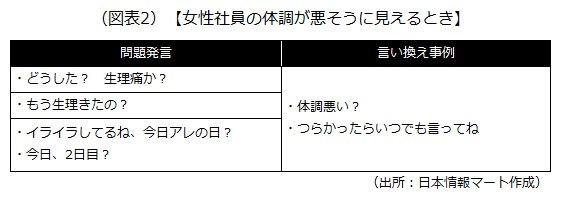

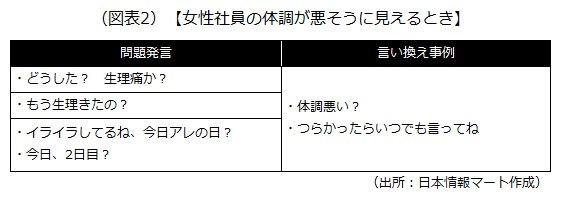

1)女性社員の体調が悪そうに見えるとき

まずは、女性社員の体調が悪そうに見えるときの言い換え事例です。

生理と明言しないこと、周囲に他の社員がいる環境では指摘しないこと

がポイントです。

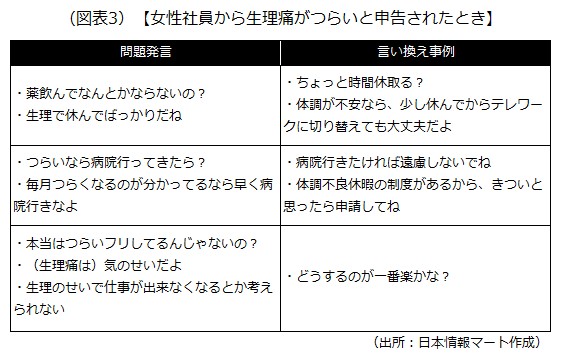

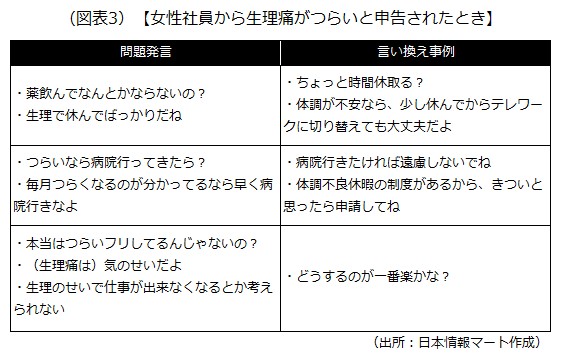

2)女性社員から生理痛がつらいと申告されたとき

次に、社員に「生理痛がつらい」と申告されたときの言い換え事例を紹介します。

否定から入らないこと、解決法を決め付けずに本人に選択を委ねること

がポイントです。

例えば、病院に行くかどうかは本人の体調にもよりますし、人によっては生理痛のために病院に行くことを悟られたくない場合もあります。

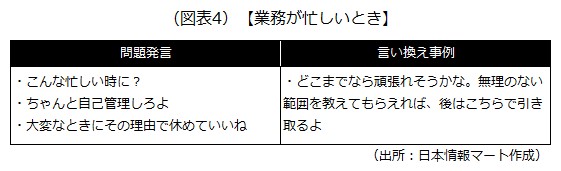

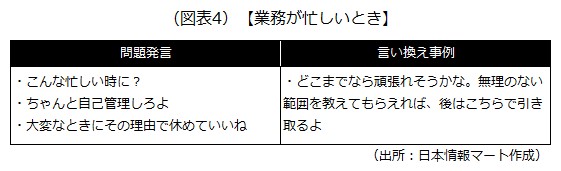

3)業務が忙しいとき

業務が忙しいときに体調を崩されると、いつもよりスムーズに業務ができなくなって困ることもあるでしょう。しかし、生理の症状はコントロールできないことも多く、また、生理休暇の取得の拒否は、前述した通り労働基準法違反にもなり得ます。どうしても人員が必要な場合、

時間休や休憩の提案、テレワークへの切り替えを含め、本人に判断を委ねること

がポイントです。

4)その他

その他、アンケートで挙がってきた問題発言としては、次のようなものがあります。これらのセリフは言い換えが難しく、そもそも発言を控えるべき言葉です。

・生理休暇、前回と同じ日に取らないんだね

生理は毎月決まった日に来るわけではありません。

・今日は生理休暇取れないよ

労働基準法上、生理休暇は女性社員が請求したら必ず取得させなければなりません。

・(冷え込みが辛いという女性社員に対して)せっかく換気しているのに……

生理痛は、冷え込みで症状が悪化します。嫌な顔をせず、どうしても換気が必要な場合はブランケットを貸し出す、事前に許可を得てコートなどを着てもらう、風の当たらない場所に移動してもらうなどの配慮が求められます。

・生理中かどうか、においでわかるときがあるんだよね

女性に明らかに不快感を与える発言は、セクハラになる恐れがあります。

・女はこれだから困るよ

「女だから」「男だから」など性差を強調する発言は、セクハラになる恐れがあります。

・今日はよくトイレ行くね/今忙しいからトイレ行かないで

相手を精神的に追い詰めたり、明らかに不要(または不可能)なことを命じたりする発言は、パワハラになる恐れがあります。

以上(2024年11月作成)

pj00729

画像:nabuKO