書いてあること

- 主な読者:各業種の産業規模、経営指標などを知りたい経営者

- 課題:さまざまなデータを集める必要があり、時間や手間がかかる

- 解決策:事業所数や製造品出荷額等から近年の動向を把握する。経営指標で各業種の平均値を知る

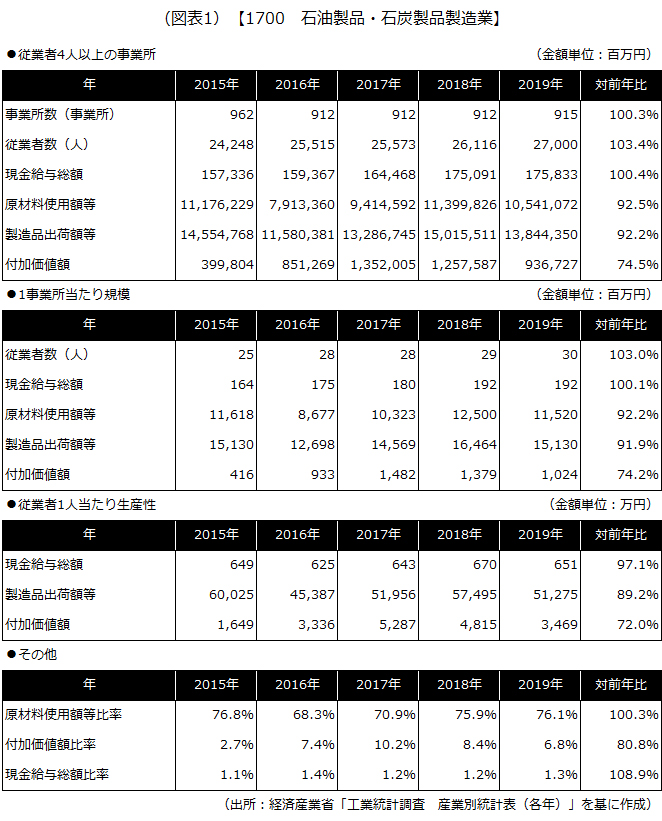

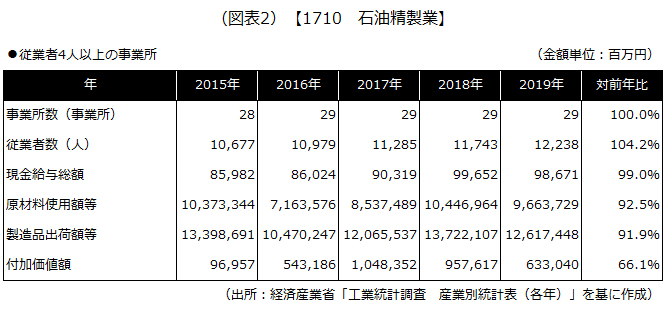

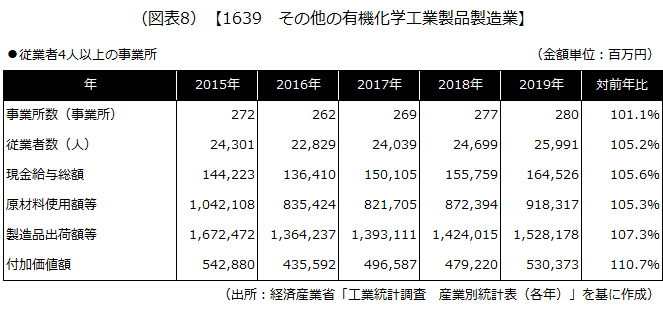

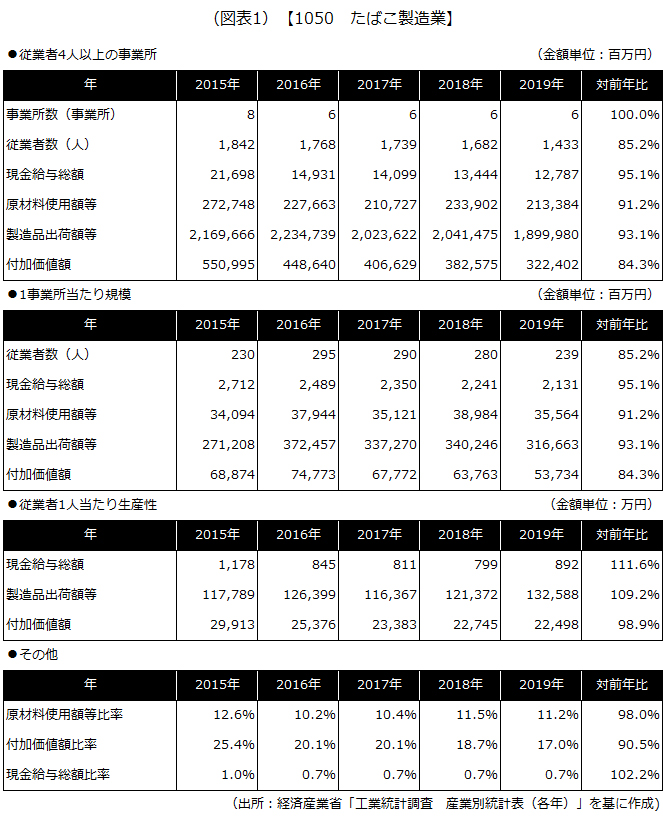

1 業界動向

1)業界全体

2019年のたばこ製造業の事業所数は6事業所(対前年比100.0%)、従業者数は1433人(対前年比85.2%)、製造品出荷額等は1兆8999億8000万円(対前年比93.1%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は239人(対前年比85.2%)、現金給与総額は21億3100万円(対前年比95.1%)、原材料使用額等は355億6400万円(対前年比91.2%)、製造品出荷額等は3166億6300万円(対前年比93.1%)、付加価値額は537億3400万円(対前年比84.3%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は892万円(対前年比111.6%)、製造品出荷額等は13億2588万円(対前年比109.2%)、付加価値額は2億2498万円(対前年比98.9%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は11.2%(対前年比98.0%)、同付加価値額比率は17.0%(対前年比90.5%)、同現金給与総額比率は0.7%(対前年比102.2%)となっています。

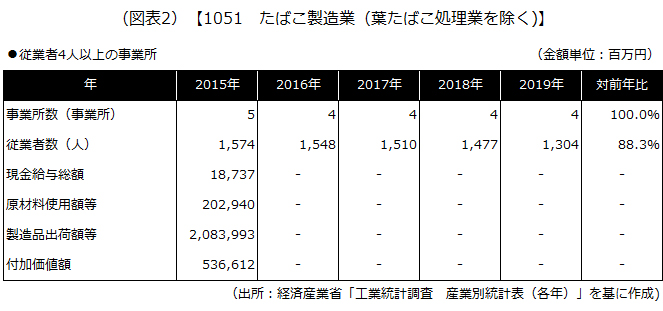

2)たばこ製造業(葉たばこ処理業を除く)

2019年のたばこ製造業(葉たばこ処理業を除く)の事業所数は4事業所(対前年比100.0%)、従業者数は1304人(対前年比88.3%)となっています。表中の「-」は該当数値が秘匿とされたものです。

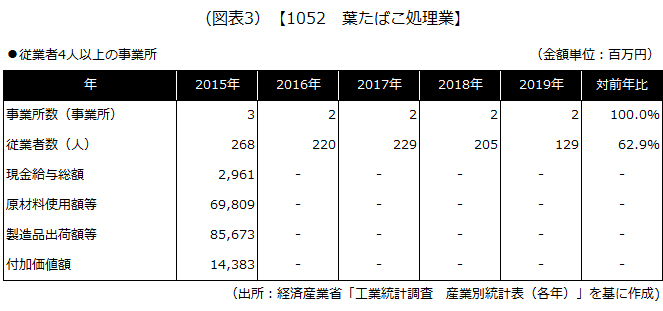

3)葉たばこ処理業

2019年の葉たばこ処理業の事業所数は2事業所(対前年比100.0%)、従業者数は129人(対前年比62.9%)となっています。表中の「-」は該当数値が秘匿とされたものです。

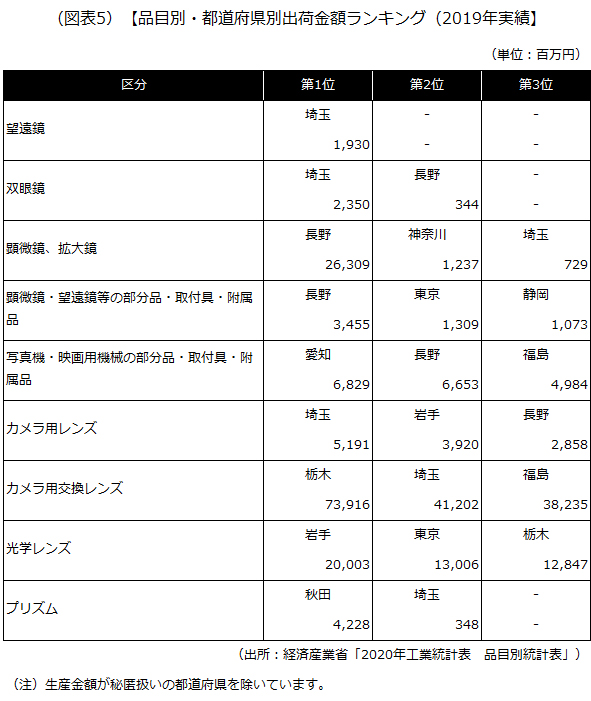

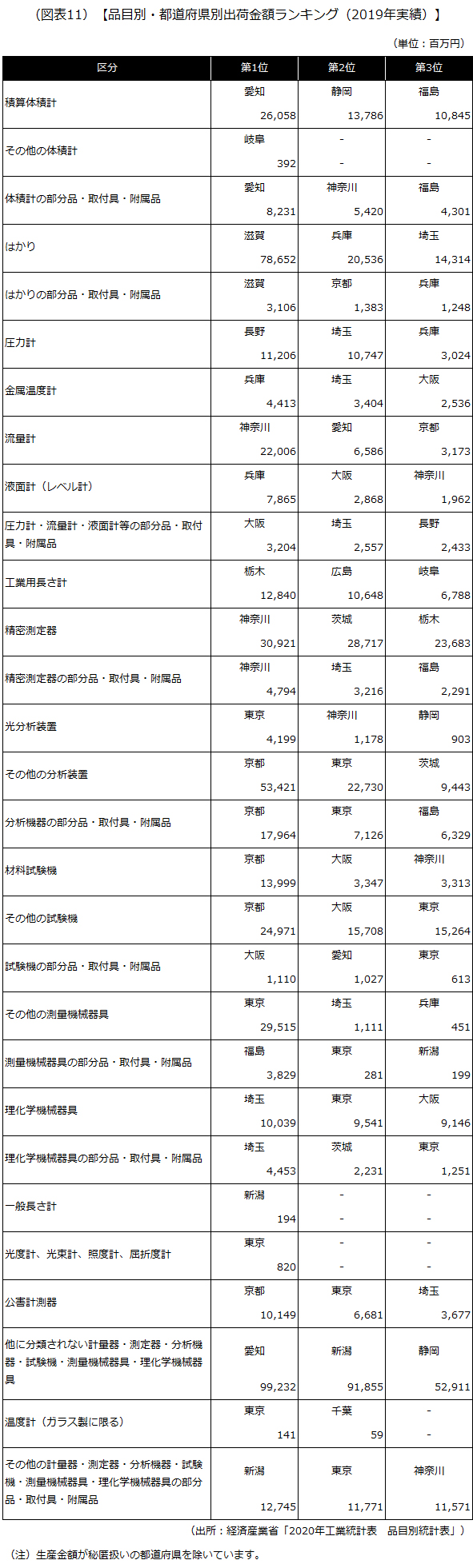

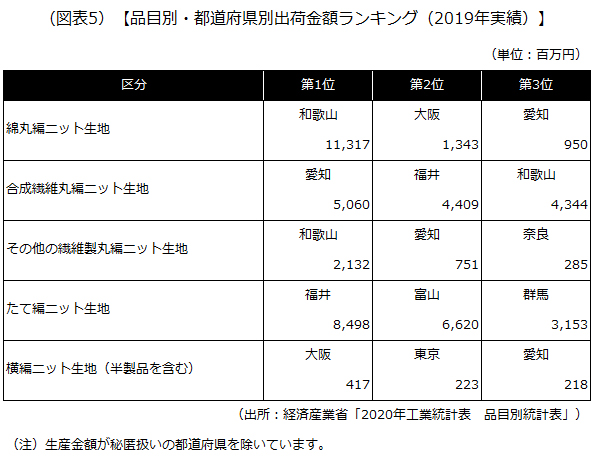

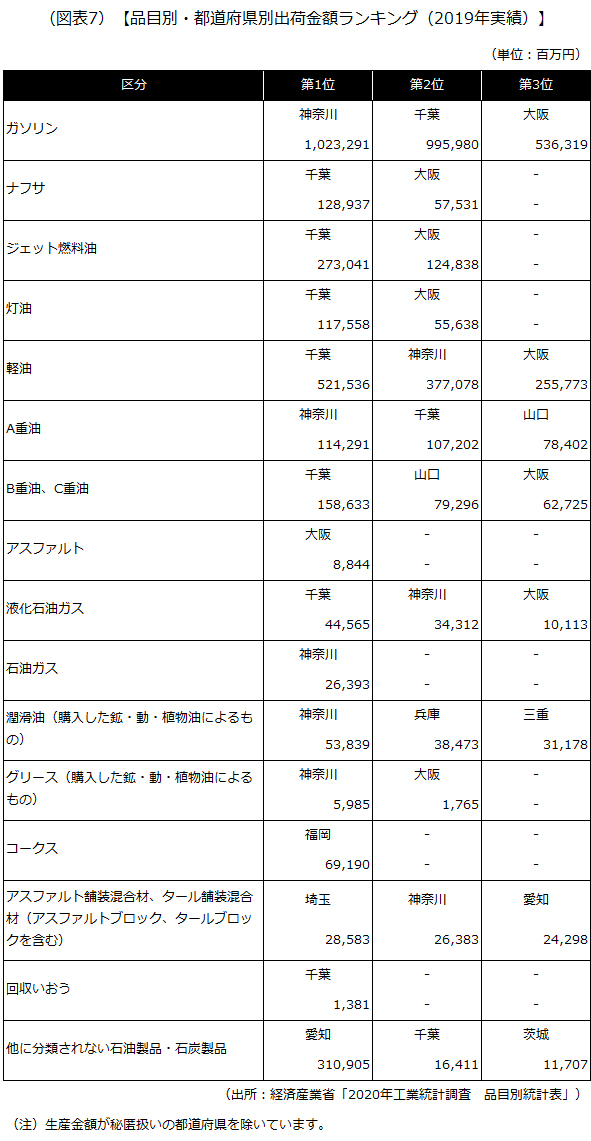

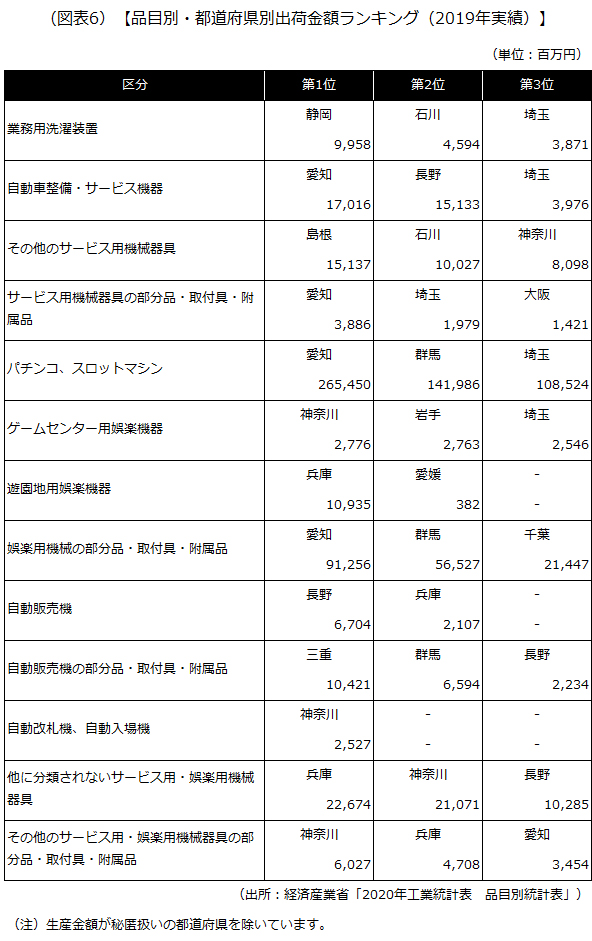

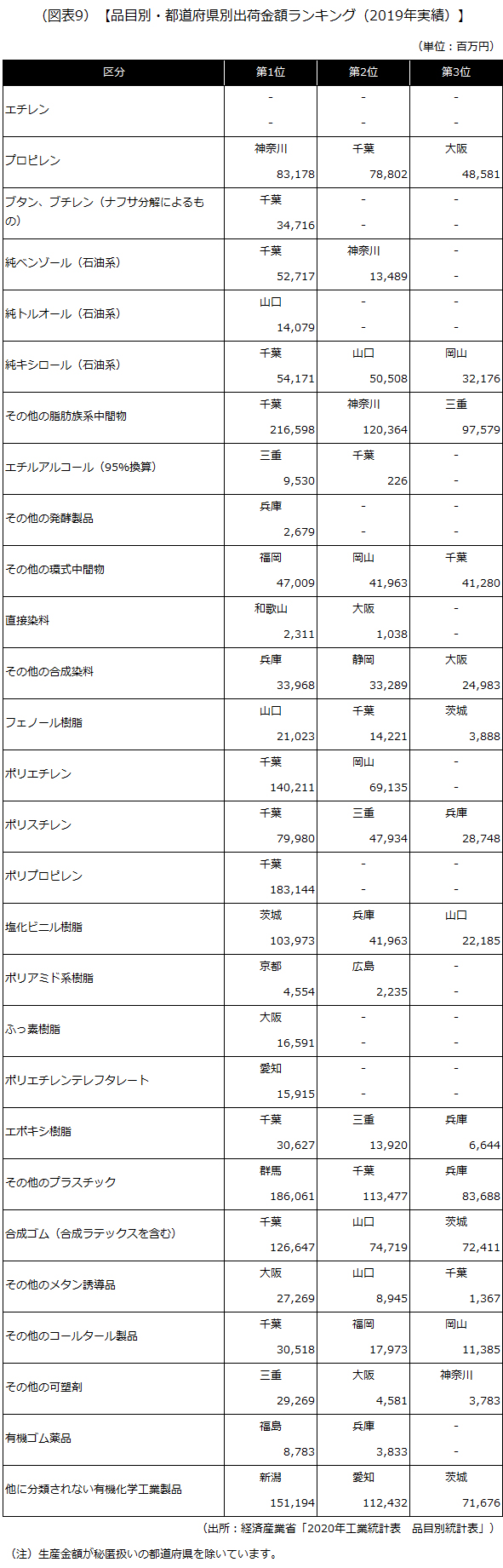

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2019年実績)

たばこは福島県、栃木県、東京都、静岡県、京都府、福岡県から出荷され、葉たばこ(処理したものに限る)は岩手県、茨城県、栃木県、静岡県、熊本県から出荷されていますが、その出荷金額は秘匿とされています。

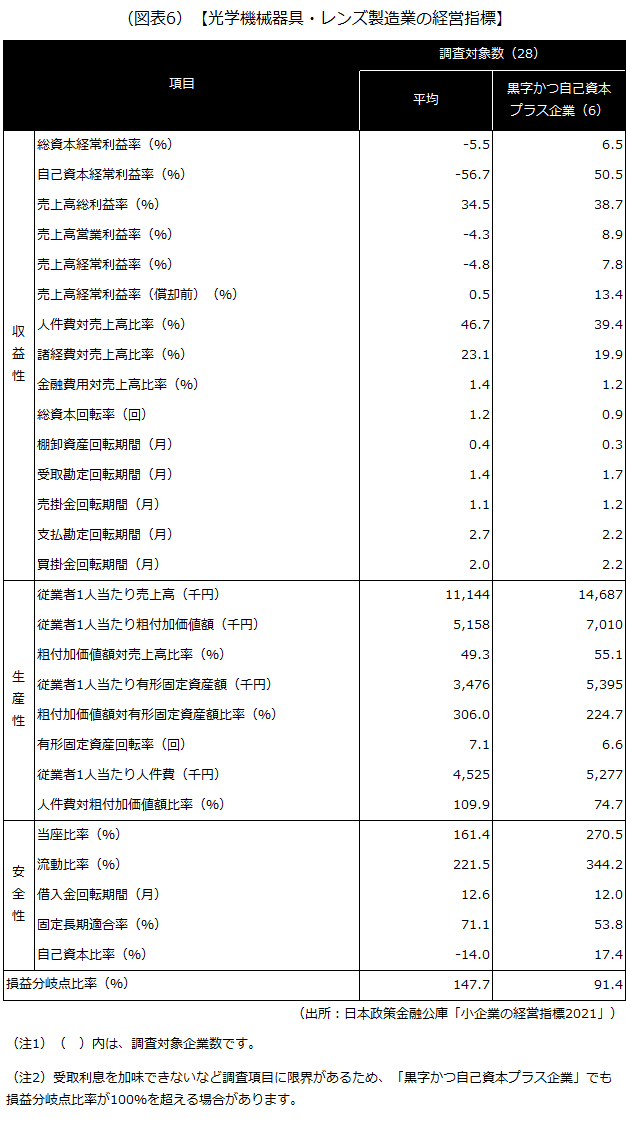

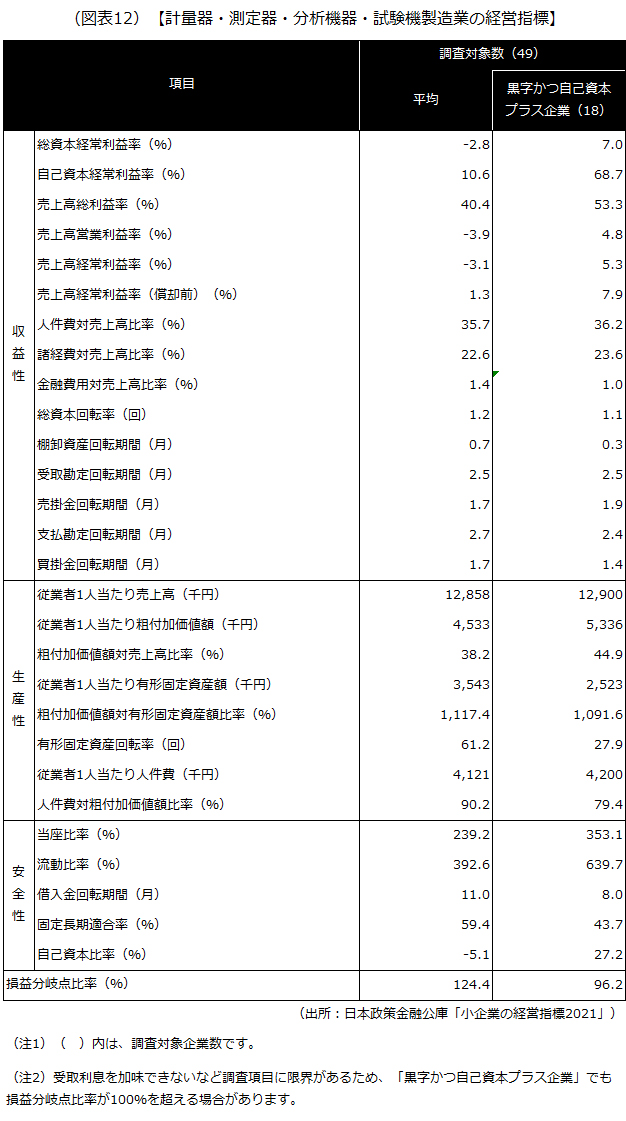

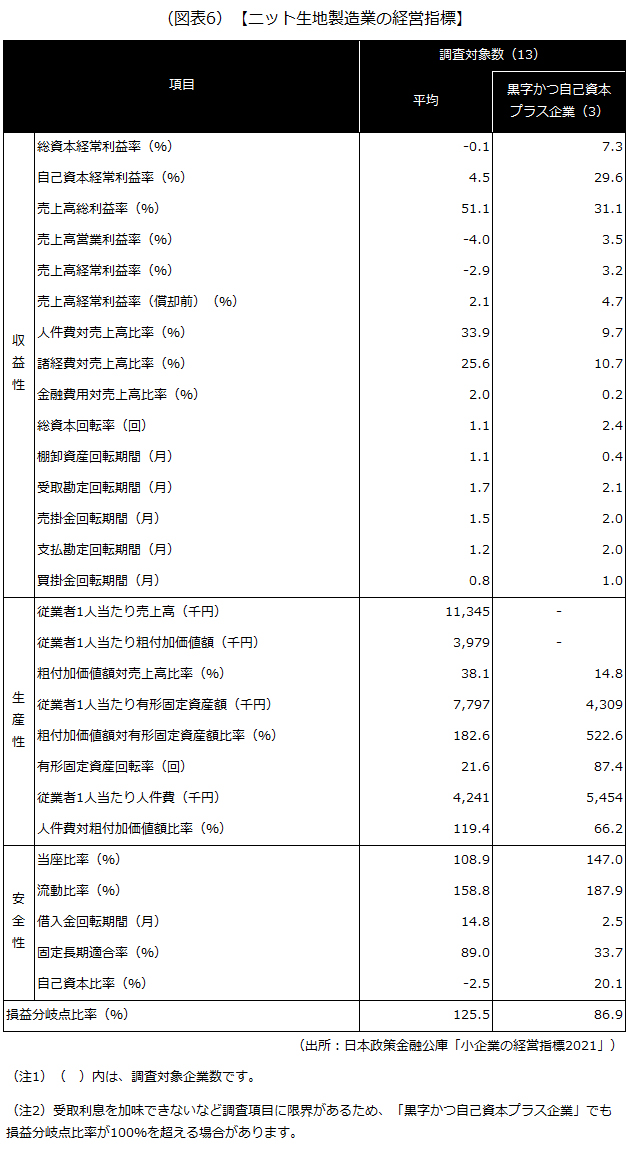

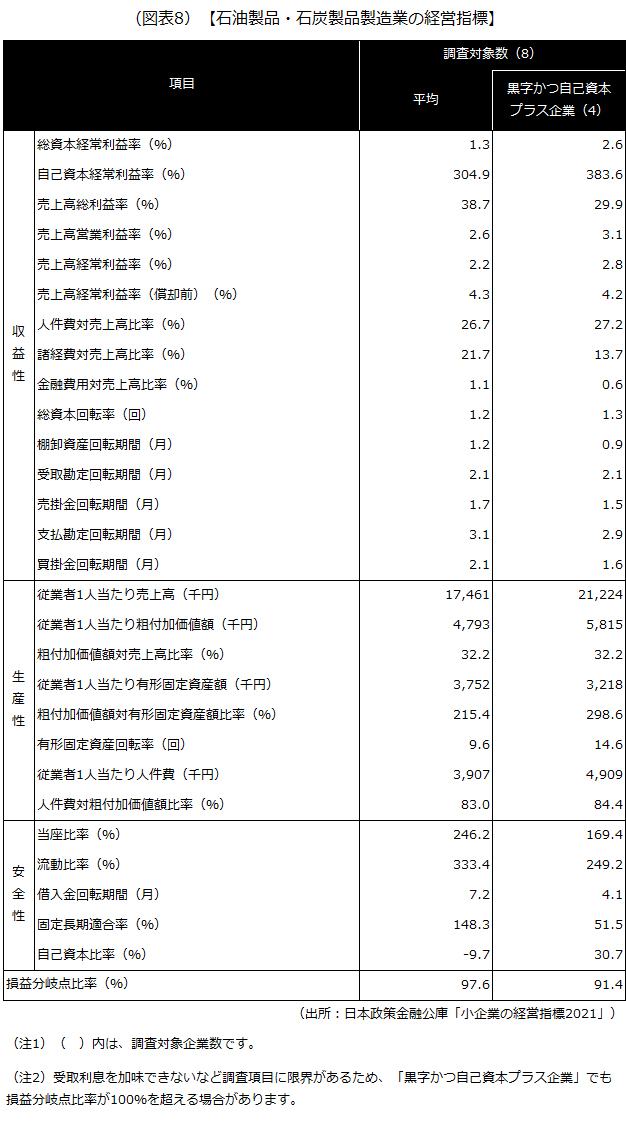

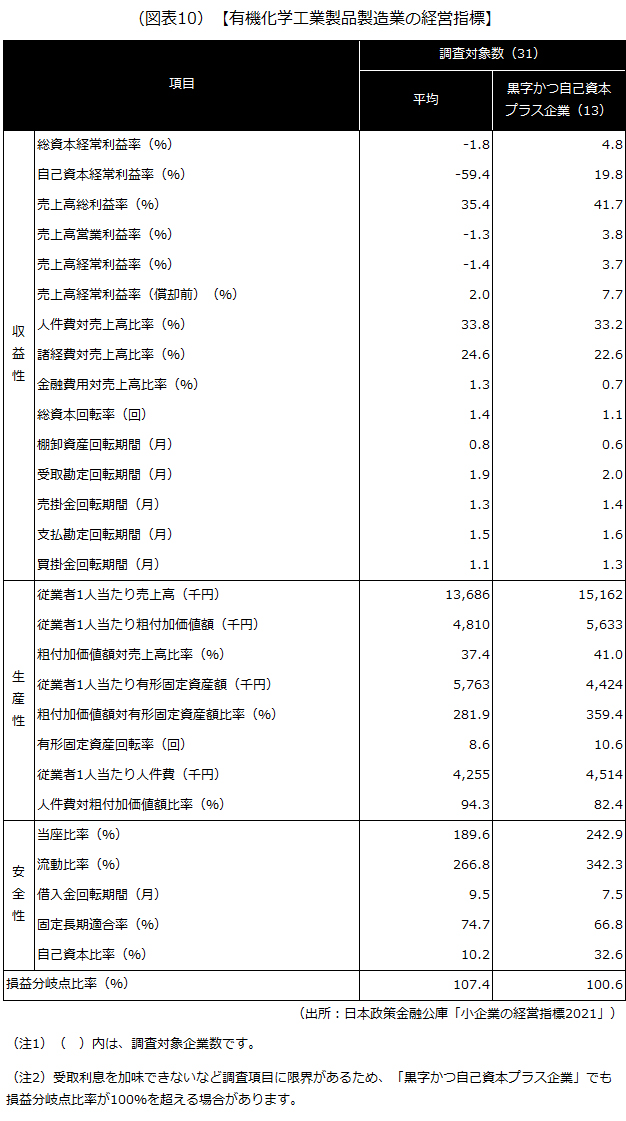

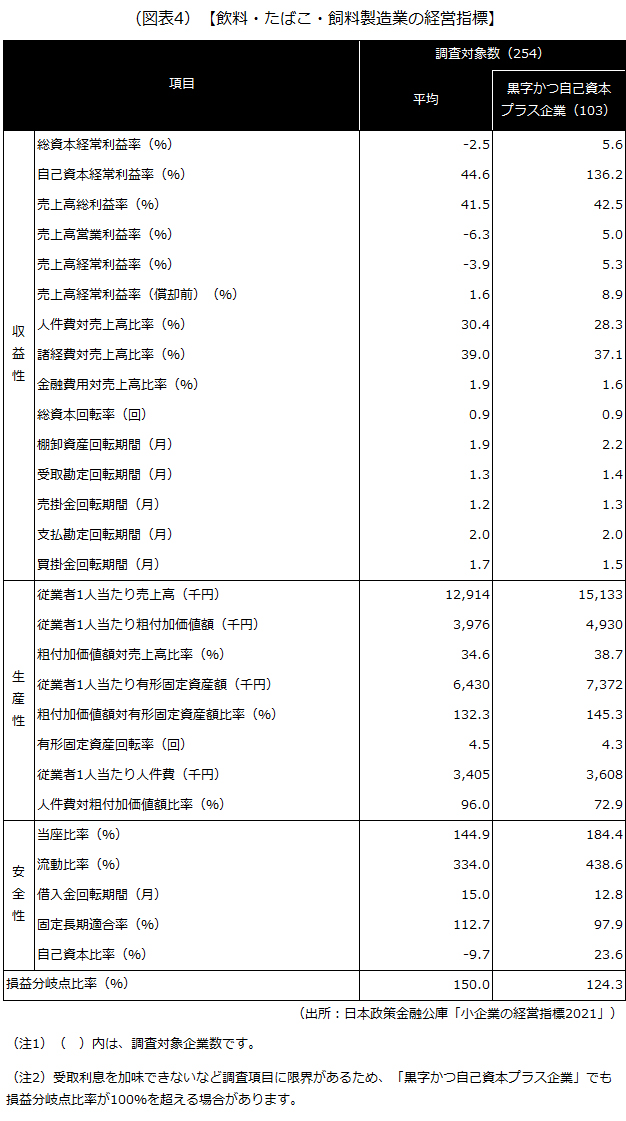

3 経営指標

以上(2021年12月)

pj55013

画像:unsplash