年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、竹本祐司さん(一般社団法人EKIMAE MALLの代表理事)です。

「ものすごい熱量で、商店街活性化を【ビジネス】にしている方」。それが竹本さんです。他の人には思いつかないような企画力、やると決めたら実現するまでやり切る行動力、そしてしっかりとマネタイズも見据える戦略力。そうした竹本さんの土台には、「福井駅前商店街を活性化させる」というブレずに燃え続ける情熱と、数々の壁や失敗など語り尽くせないくらいのご経験がありました。

1 福井駅前の家賃を、実質2倍にした竹本さん

竹本さんの実現してこられたことは、内容も実績も「すごい」の連続です。まず衝撃的だったのは、福井駅前のテナント家賃についてのお話です。なんと家賃を実質2倍にされたというから驚きです!

もともとシャッター街だった福井駅前では、指定家賃の2分の1くらいで貸し出していました。2015年3月、竹本さんが福井駅前に「美容系の11店舗同時開業」を達成されたことでメディアに取り上げられ、それをきっかけに4カ月後(2015年7月)には家賃が通常に戻った、つまり「実質2倍」になりました。

その後、福井駅前の駐車場料金も値上がりしていったそうで、例えば福井駅前のコインパーキングでは、料金が1.5倍ほど値上がりしたといいます。竹本さん曰く、車社会の福井県では「駐車場にお金を払うのはありえない」とお考えの方も多いそうですが、福井駅前の駐車場に関しては、有料にもかかわらず需要が増えて足りなくなってしまったくらい、変わりました。駅前の雰囲気もとても良くなったそうです。人々の意識や雰囲気を変えた、これはすごいことですね!

なぜこうしたことが実現できたのか竹本さんにお聞きしたところ、

「エリアの価値が上がったのが要因」

ということでした。そこで竹本さんから、福井駅前の「エリアの価値が上がるまでの流れ」を教えていただきました。

まず、インパクトのある「美容系の11店舗同時開業」をきっかけに、福井駅前にさまざまな店舗の出店が増え雰囲気が良くなり、福井駅前で面白いことを仕掛けるプレーヤーも多くなっていきました。ビアガーデンなども出てきたそうです。そうすると、夜、福井駅前に人が集まるようになり、今度は大手居酒屋チェーンが出店してきました(それまで福井駅前には大手チェーンは来なかったとのこと)。この大手居酒屋に多くの福井県民が詰めかけます。そうすると混んで入れない人も出てくるので、そういう人たちは近辺の飲食店に流れます。その結果、夜の飲食店が増え、集まる人も増え、福井駅前というエリアの価値がどんどん上がっていったと竹本さん。やはり、活性化には「エリアの価値を上げる」のが非常に重要なのだと思います。お話をお聞きしていると、さっそく福井駅前に行きたくなります!

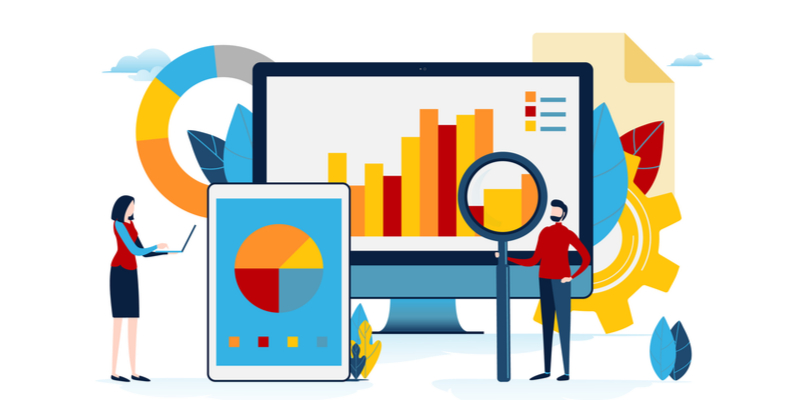

2 20代、30代(今)が“濃い”竹本さんのプロフィール

福井駅前を活性化することに全力を注いでおられる竹本さん。もともとはクラブイベントの企画などをやっていましたが、26歳ころにはまちづくりに時間も労力も費やすようになり、30歳を過ぎたころには、まちづくり一本でやっていこうと決意されたそうです。竹本さんのプロフィールを拝見しますと、20代、30代(今)でかなり色々なことをやっておられるのが分かります。濃いですね! 「2300人合コン」なんて、他に聞いたことがありません……。

(出所:竹本さんからいただいた資料より抜粋)

3 竹本さんの「商店街活性化」の盛りだくさんな事例

竹本さんが今やっておられる商店街活性化、まちづくりのことを色々とご説明していただきました。特に、福井駅前のイベントなどソフト事業に強みがある竹本さん、内容、熱量ともに盛りだくさんでユニークなものばかり。例えば駅前商店街と商業施設の対決イベント(駅前モールVSエルパ)などはなかなか思いつかない発想ですし、他の地域でも参考になりそうです。

●竹本さんが手がけた200以上のソフト事業のうちの一部

(出所:竹本さんからいただいた資料より抜粋)

竹本さんは現在、複数の会社を通して商店街活性化、まちづくりをされています。まず、2016年10月に立ち上げられたのが一般社団法人EKIMAE MALLです。今5期目を迎えている民間のまちづくり会社で、事業のメーンは「福井駅前の活性化」。福井県民が一番来やすい福井駅前で商業を活性化し、エリア価値を高めるための仕掛けを実践しておられます。

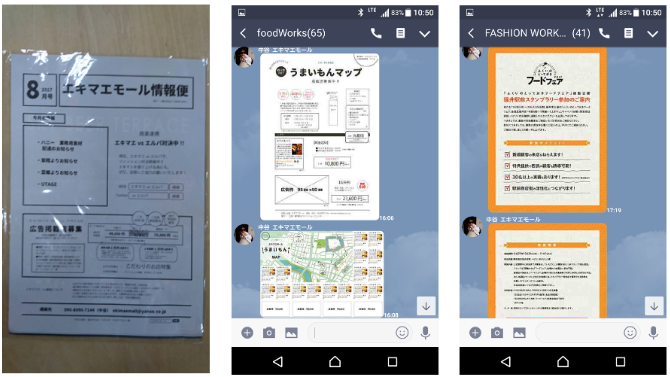

1)一般社団法人EKIMAE MALLの取り組み「情報インフラ整備」

竹本さんたちは、消費者と商店街の両方に対して情報インフラ整備をされています。例えば、消費者の方々には福井駅前情報だけのフリーペーパーを毎月1万3000部発刊しており、SNSも。チラシをうまく届けられないなど、商店街は情報発信力が弱いのが課題と考えていた竹本さん。「福井駅前の広告代理店」として、商店街全体を取りまとめて販促しています。

フリーペーパーはビアガーデンや忘年会特集などテーマを絞った内容が特徴で、宣伝したい店舗側の費用負担は5万5000円。フリーペーパーは竹本さんたちが市役所などに設置、手配り、21カ所の専用ラックに置いている他、EKIMAE MALLのウェブサイトでも閲覧できます。

●フリーペーパーの一部

(出所:一般社団法人EKIMAE MALLのウェブサイトより抜粋)

一方、商店街の各店舗に対しても、「情報インフラ整備」をされている竹本さん。福井駅前には6つの商店街がありますが、お互いに何をしているか分からない……。そこで、お互いに実施している販促などの情報を分かるように「エキマエモール情報便」としてまとめ、440店舗の商店主さんにお届け。SNSのグループもつくっておられます。

●「エキマエモール情報便」やSNSグループ

(出所:竹本さんからいただいた資料より抜粋)

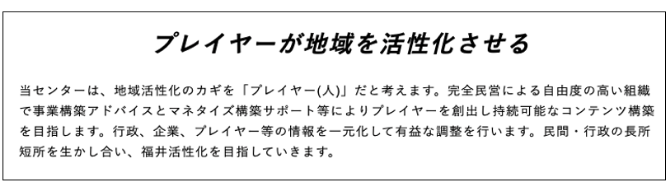

2)福井県まちづくりセンターの取り組み プレイヤーの育成

竹本さんは、別会社「福井県まちづくりセンター」で、福井県の地域活性化を担うプレイヤーの育成も行なっています。「地域活性化は【人】が大事である」という思いからです。

(出所:福井県まちづくりセンターウェブサイトより抜粋)

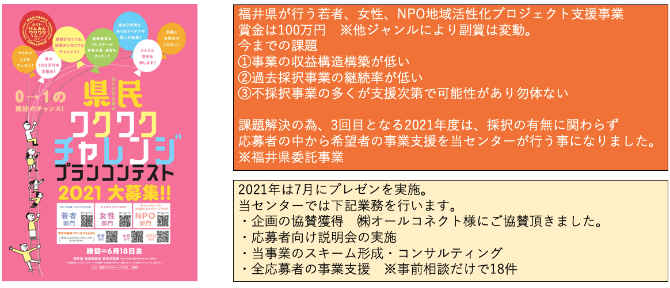

「福井駅前を盛り上げたいというワークショップはよくあるが、皆で集まって一つのことをワイワイ決めるのは無理がある。決まったとしても妥協したものになる」と語る竹本さん。マネタイズも含め、信念を持ち、しっかりと考え抜いて実行していくプレイヤーが欠かせないと考える竹本さんは、福井県が主催する「ワクワクチャレンジプランコンテスト」への応募者の事業支援、コンサルも行なっておられます。

このコンテストの賞金は100万円ですが、竹本さんとしては「たとえ賞金で100万円もらえたとしても、その事業を継続していくのが難しい」と感じているため、継続して100万円を生み出せるようにコンサルしておられるそうです。コンテストの勝ち負けだけで終わるのではなく、「自分たちで事業を継続していく力を付ける」のは非常に重要なことだと思います。

●福井県まちづくりセンター「ワクワクチャレンジプランコンテスト」コンサル

(出所:竹本さんからいただいた資料より抜粋)

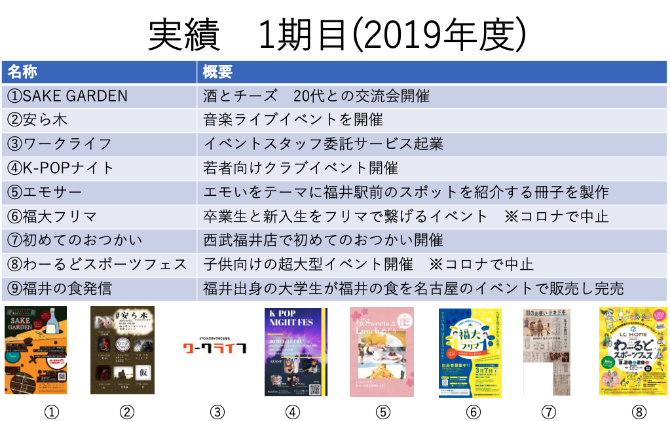

●福井県まちづくりセンター活動実績の一例

(出所:竹本さんからいただいた資料より抜粋)

3)美のまちプロジェクト

竹本さんがやってこられた商店街活性化の中でも、美容系の11店舗同時開業(2015年3月)などインパクトのある取り組みが満載なのが「美のまちプロジェクト」です。これは、「福井駅前の空きテナントを減らそう」という目的でスタートしたものです。

福井駅前活性化を図るため、若者向けに「2300人合コン」というものすごいイベントなどを開催していた竹本さん。その後、商店主さんの意識改革にも努めながら、一緒に「空きテナントを埋める」ためにさまざまなことを考えました。中でも、エステやリラクゼーションといった美容系業態は飲食店などに比べてリスクが低いこともあり、“福井駅前をジャック”して、「ここ(福井駅前)に行けばビューティー系がある!」と消費者に思ってもらえるようにしようと考えました。

そして、「美容系の11店舗同時開業」を仕掛け、メディアにもプレスリリースを打ち出しました。メディアの注目度はかなり高かったようです! この美のまちプロジェクトでは、13カ月で実に22店舗もの美容店舗が出店したということです。

●「美のまち祭」のパンフレット

(出所:竹本さんからいただいた資料より抜粋)

4 商店街活性化の秘訣は4つの“竹本節”

竹本さんに、ご経験や現在の商店街活性化事業をお聞きしていく中で、「竹本節」が色々と飛び出しました。商店街活性化に取り組む方々には目からウロコのお話もあると思いますし、成功の秘訣が凝縮されています。ここでは次の4つをご紹介させていただきます!

- 商店街活性化を成功させる第一歩は「固定会費」をなくすこと

- 「一人で始めろ!」

- 1万人の賛同者より大切なもの

- 大事なのは継続してマネタイズできる「ビジネス」にすること

1)商店街活性化を成功させる第一歩は「固定会費」をなくすこと

竹本さんが商店街活性化のために、まず取り組んだほうがいいと教えてくださったのは、「商店主さんが月々いくら払う、という固定会費(販促などソフト面に関する固定会費)を止めること」でした。商店街の会費は大きく分けると、アーケードやゴミ処理などにかかる「ハード費」と販促などにかかる「ソフト費」がありますが、竹本さんは「ハード面にかかる固定会費は残す必要があると思いますが、ソフト費のほうは止めていいと思います」とのことでした。そのわけは、竹本さんの言葉をお借りすると、次の理由からです。

「商店街にはさまざまな業種がある。そうした中で(商店主)皆が販促に1万円の会費を払うような仕組みでは、効果的な販促ができるわけがない。これが地域を問わず商店街の大きな課題です。結局、スタンプラリーなど抽象的、全体最適なものになってしまう。

スタンプラリーが悪いわけではないが、お金を出してやりたい販促の取り組みは、店舗ごとに違うはず」

そこで竹本さんが実践しているのは、竹本さんたちの会社が「企画」を用意し、いいと思った商店主からお金をもらうという方法です。従来の固定会費制の商店街単位ではなく、竹本さんたちの会社が企画し、それに対していいと思った商店主がお金を支払うこの方法は、いわゆる民間の広告代理店(竹本さんたち)とその顧客(商店主)と同じ構図です。

言葉を選ばずに言えば、広告代理店なのですから、竹本さんたちは消費者を惹きつける企画を必死で考えますし、商店主側もやりたければお金を払います。やりたくないのに、実績が上がらないのにとりあえず会費を払っている状態とは全く違います。そして消費者も、練った面白い企画、分かりやすい情報を受け取れるわけです。消費者、参加者(商店主)、企画側、まさに「三方よし」の仕組みといえます。竹本さんは、次のように続けます。

「商店主さん全員が満足する企画なんて、おそらくあり得ません。固定会費(ソフト面)でやらなければ、という固定概念の枠を取り払うことがとても大切」

これは目からウロコで、驚きつつも「実は真似したい」方がおられるのではないでしょうか。

2)「一人で始めろ!」

竹本さんは、商店街活性化を進める組織についても、ご自身の考え方をお話くださいました。「商店街活性化は、まずは一人で始めろ」。これが、竹本さんの薦めです。

「一人でやりたいことを必死で考え抜き、コンセプトを詰めて決める。そうしてブレないコンセプトを決めてから仲間を集める。この順番が逆になると成功が難しい」

最初から人数だけ集めてしまうとスピード感も遅くなりますし、物事が決まらなくなります。また、何人も集まったとしても、結局ちゃんと動いているのは決まった数人、もしくは一人だけ、ということも起きがちです。コンセプトを決めないで友達同士で始めてしまうのも、途中で揉めてしまう可能性があるとのこと。こうしたことは、起業と通じるところがあるかもしれません。会社のコンセプト、やることをしっかり決めてから仲間を集めないと、会社も方向性が右往左往する、人が離れていくなど揉めがちです。

「まずは一人で始めろ」と同様に、「一緒にじゃなくて連携」も大事な考え方だと、竹本さんは教えてくださいました。実際に、とある別々のイベント開催のときに、関連がある内容だからと販促を一緒にやることにしたそうです。しかし、チラシは一緒で良くても、肝心の「ネーミング」が困ってしまったようです。別々のイベント2つの内容なのに、どういうネーミングにしてチラシに載せるのか、など。最初から「連携」という形にして、合うところだけ共同、難しいところは別々に実施する、と最初から決めておくことが大切と竹本さんは語ります。

3)1万人の賛同者より大切なもの

「一人で始めろ」ともつながりますが、商店街活性化を実現するために大切なのは、

「1万人の賛同者よりも一人の覚悟です」

と真っ直ぐに語ってくださる竹本さん。

この言葉には、これまで色々なことがありつつも福井駅前の商店街活性化を地道に実現されてきた竹本さんの実体験が込められており、とても心に刺さります。色々なことがあっても「やり切る」という竹本さんの覚悟、その覚悟を持ってやり切ってきた実績があるからこそ出てくる、まさに「血と汗の結晶、厚みのある言葉」です。

もちろん、失敗したこと、成し遂げられなかったことも多いとおっしゃる竹本さん。そうしたさまざまなことも全部、今の竹本さんをガッチリ支える土台になっているのを感じます。

「周りにどれほど無理だと言われても、僕ができると思ったらできる」

こうおっしゃる竹本さん。言葉だけ聞くとかなりパワーがありますが、竹本さんご自身は自然体で変な「力み」がありません。本当に実践してきたからなのでしょう。かつて1500人合コンをすると竹本さんが打ち出したとき、「できるわけがない」「人が集まるわけがない」と皆から言われたそうですが、蓋を開けてみるとイベントの3週間前には枠が完売したそうです。

もっと言うと、竹本さんは24歳で運転代行会社を立ち上げましたが、それまで運転代行で働いたこともなければ、代行車に乗ったこともありませんでした。そのため周りから「絶対にうまくいかない」と言われていたそうです。しかし、立ち上げからおよそ3年後、竹本さんの運転代行会社は、福井県内でトップクラスの保有台数にまで上り詰めました。

「結局は自分自身がやると覚悟を持って決めて、それを実行する。それに尽きる」ということを、竹本さんは実際のご経験から教えてくださっていると思います。竹本さんの言葉や姿は、商店街活性化だけでなくすべてのビジネス、ひいては人生にも通じるのではないでしょうか。

4)大事なのは継続してマネタイズできる「ビジネス」にすること

覚悟を持ってやり切ることが大前提ではありますが、「商店街活性化は、単なる精神論だけでうまくいくわけではない」とも語る竹本さん。商店街活性化を継続していくには何が大事か、次のようにお話してくださいました。

「商店街活性化、まちづくりは正義の押し付けになってはいけない。ちゃんと利益などメリットを出す【ビジネス】にすることが大事」

確かに、こうしたメリットがなければ継続していくことは難しいでしょう。竹本さんは、全国の商店街で店舗加盟率が減少している今こそ、専属の事務局(例えば竹本さんたちのような商店街活性化を実現する民間会社)がしっかりと「生産性のある企画」を立て実現し、利益を出していかなければならないと言います。

商店主自身が販促を行なっている場合、本業もあって販促に注力するのが難しいため、なかなかうまくいかないことも多いようです。そうなると、思うように販促の成果が上がらず、皆の不満が溜まってしまいます。これでは悪循環です。まちづくり=マネタイズするビジネスと位置付け、それを専門に行う事務局(民間会社など)を持ち、「ビジネスとして」まちづくりをしていく。これが、商店街活性化を継続して実現していく大きな秘訣といえるでしょう。

5 「今後」に向けて

最後に、竹本さんに今後の展望などをお伺いしたところ、福井駅前など福井県で実績を積まれている商店街活性化を、他の都道府県にも展開されていくとのことでした。既にお話されている地域もあるそうです。竹本さんのものすごいご経験と発想が、次はどこの地域で発揮されるのか、本当に楽しみです!

また、全国の行政に対しても、次のような思いがあると竹本さん。

「今はまだ地域活性化が産業になっていないが、今後は産業化が進んでいく。そうなるとソフト事業はスピードが重要なので、行政は自分たちでやるよりも、【ソフト事業に対して投資してプロジェクトを育てる】ことが必要」

竹本さん風に言うと、「まちづくりでメシ食ってます」。そう当たり前に言い切れる会社、組織などのプレイヤーが増えていき、日本全国で活躍することが、「継続できる商店街活性化の実現」には欠かせないといえるでしょう。

めちゃくちゃ失敗したからこそ、そのノウハウを実感を持って人に伝えることができる、「まちづくりに関わる物理的、精神的な大変さ」を経験し乗り越えてきたからこその「まちづくりコンサル」を実践されている竹本さん。

竹本さんのお話をお聞きしていたら、竹本さんたち、そして竹本さんたちがコンサルするプレイヤーが増えれば、日本全国各地の未来は明るい、そう思える心持ちになりました! 商店街活性化を、まちづくりを、利益を生み出す当たり前のビジネスに変えていこうとしている竹本さんはまさに「まちづくりのイノベーター」、心から応援したいと思います。有り難うございます!

以上(2021年10月作成)