書いてあること

- 主な読者:社員に自社のビジネスを理解し、主体的に働いてほしい経営者

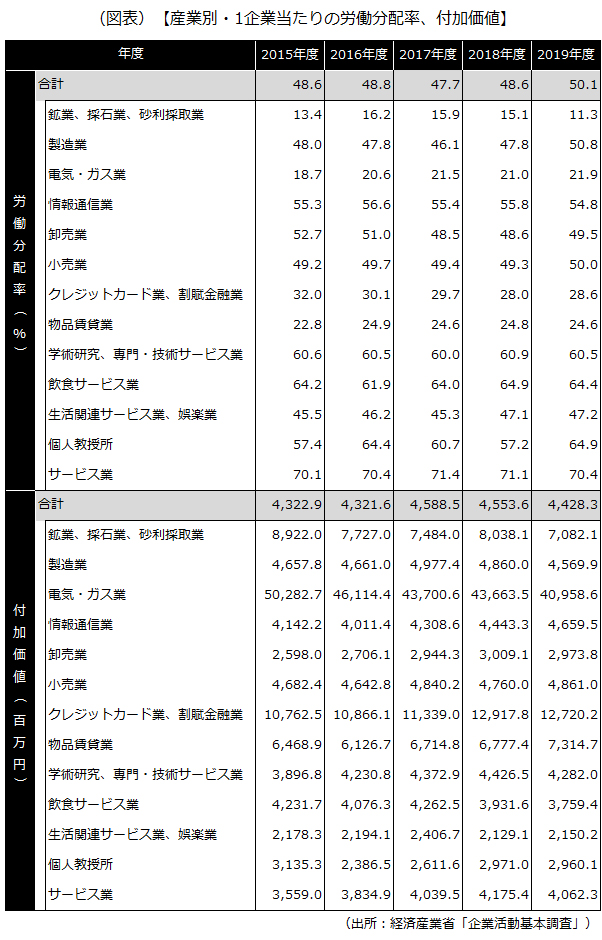

- 課題:社員教育はいろいろ行ってきたが、成長の実感が湧かない

- 解決策:価格決定にはビジネスの重要な要素が詰まっている。経営者と社員が共通のワークシートを使って一緒に価格決定をしてみる

1 価格決定こそ最強の社員教育である

価格決定はビジネスの肝となります。なぜなら、価格決定では、

見込み市場や販売計画、競合他社の動向、自社の収益構造、自社が込めた思い

などを総合的に検討するからです。つまり、

価格決定にはビジネスの重要な要素が詰まっている

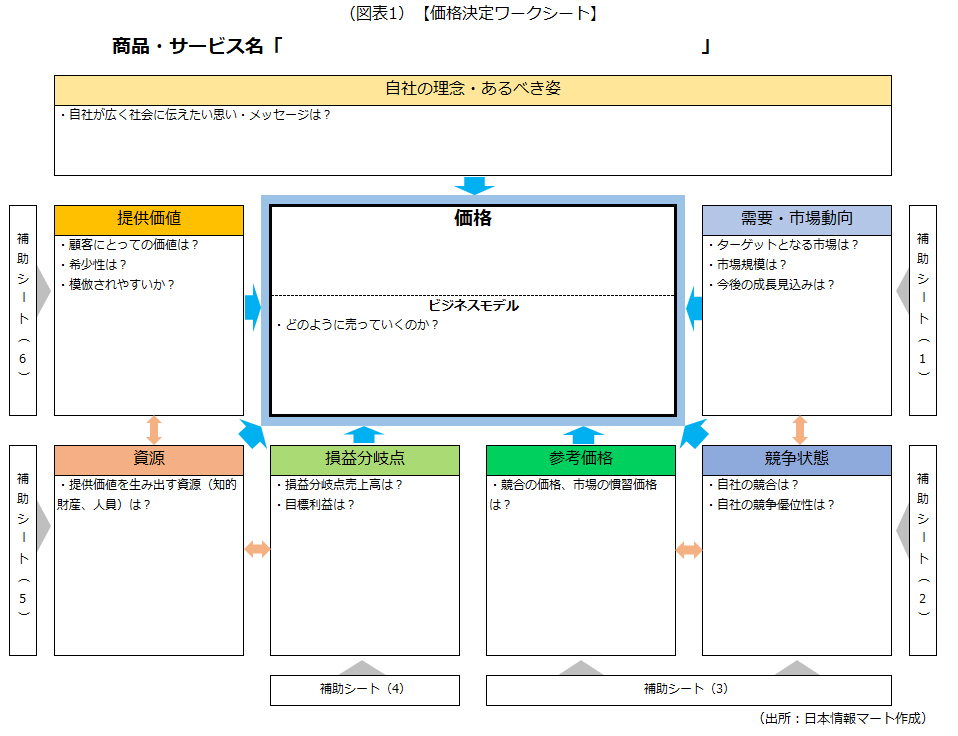

のです。もし社員が価格決定プロセスを経験したら、とても良い成長機会になります。そこで、この記事では、次のようなオリジナルのワークシートを使って、

経営者と社員が対話しながら価格決定していく取り組みをご提案

いたします。社員の自社ビジネスに対する理解が深まることは間違いありません。

ワークシートは、別の補助シートを使いながら次の項目を埋めていきます。

- 自社の理念・あるべき姿:自社が広く社会に伝えたい思い・メッセージは?

- 需要・市場動向:ターゲットとなる市場は? 市場規模は? 今後の成長見込みは?

- 競争状態:自社の競合は? 自社の競争優位性は?

- 参考価格:強豪の価格・市場の慣習価格は?

- 損益分岐点:損益分岐点売上高は? 目標利益は?

- 資源:提供価値を生み出す資源(知的財産、人員)は?

- 提供価値:顧客にとっての価値は? 希少性は? 模倣されやすいか?

なお、ワークシートは以下のボタンをクリックしてダウンロードできますので、ご活用ください

2 自社の理念・あるべき姿

最初に明らかにするのは、「自社の理念・あるべき姿」です。これが共有されていないと、経営者と社員が同じ方向に進むことができません。自社の理念・あるべき姿とは、

- 当社のサービスを通して世の中の人々を健康にする

- 社員が長く元気に働ける職場を実現する

などといったものです。

自社の理念・あるべき姿は不変的なものなので、

経営者も必ず記入して社員に示す

ようにしてください。

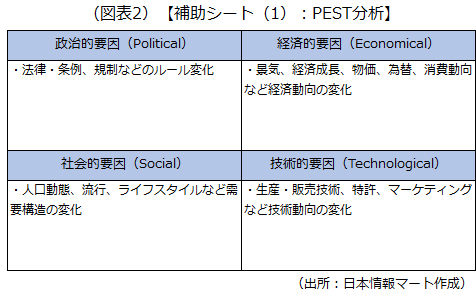

3 需要・市場動向:補助シート(1)

「需要・市場動向」については、ターゲットとなる市場の成長見込みを予測し、それに基づく需要を記入します。国や業界団体の統計情報、シンクタンクのリポートなどが参考になります。

このワークシートでは、「PEST分析」を活用します。PEST分析とは、

対象市場を「政治」「経済」「社会」「技術」の4つの視点で整理する

ものです。大切なのは、社員がターゲット市場をきちんと理解することです。例えば、フィットネス機器を販売するにしても、主な営業先を一般家庭、フィットネスジム、オフィスのどこに設定するかで市場は異なります。これを明らかにすることで、

自分たちがどの市場で戦っていくのか

が明確になります。

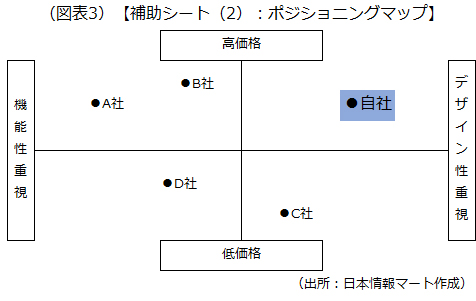

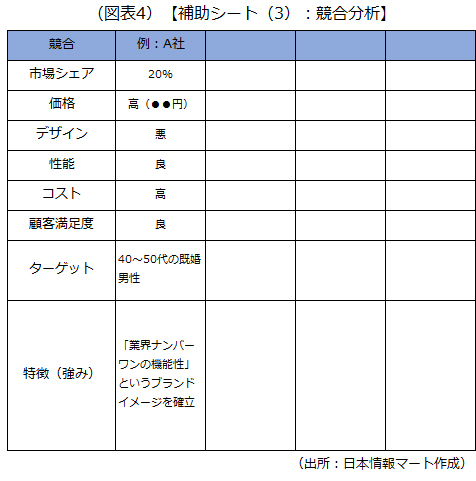

4 競争状態:補助シート(2)(3)

「競争状態」については、ターゲット市場における自社の競合を記入します。前述した需要・市場動向においてターゲット市場をどう定義したかによって競合は変わります。

このワークシートでは、「ポジショニングマップ」を活用します。例えば、

縦軸に「高価格」「低価格」、横軸に「機能性重視」「デザイン性重視」などを設定し、競合と自社を比較しながらマッピング

していきます。ポジショニングマップで自社の周りに競合が少なければ戦いやすいということですが、

そもそも市場が小さすぎる(ニーズがない)

ということもあるので注意しましょう。

また、競合の市場シェアや価格など、自社と競合の違いを比較・分析する「競合分析」も作成すると、状況がよりクリアになります。

5 参考価格:補助シート(3)

「参考価格」についても、上で紹介した補助シート3を使い、競合先の価格を記入します。

価格設定の方針は競合状態によって変わります。例えば、市場シェアが高く価格に大きな影響力を持つ企業(プライスリーダー)が競合である場合、

プライスリーダーが設定した価格は顧客の信頼を得ている

と考えるべきです。同様に、伝統的に設定されてきた「慣習価格」がある場合、そこから逸脱する価格は顧客から受け入れられない恐れがあります。

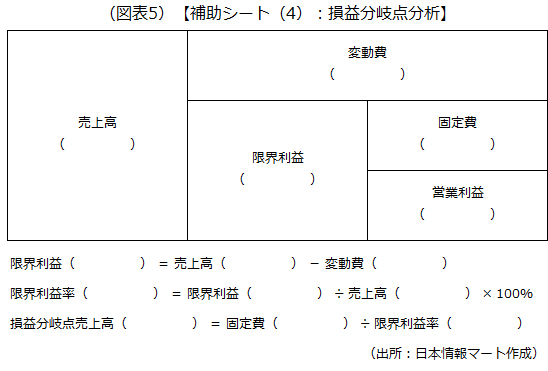

6 損益分岐点:補助シート(4)

「損益分岐点」については、売上高と費用がちょうど等しくなる損益分岐点売上高や、上乗せする利益を記入します。目標利益をどの水準にするかは非常に重要なポイントです。経営者が目標利益を示すことで、商品やサービスに対する力の入れ方や、自社の将来像を社員と共有できます。

また、製造原価と販売費及び一般管理費を、変動費と固定費に振り分ける過程で、社員は、どの業務にどの程度の費用がかかっているのかを理解することができます。

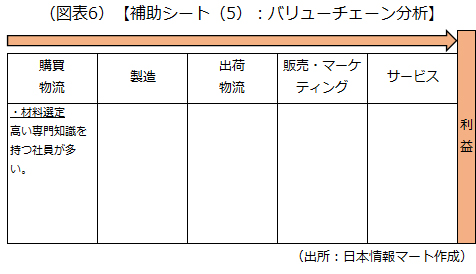

7 資源:補助シート(5)

「資源」については、新規事業に関わる社内・社外の人員、技術、データ、販売チャネル、財務基盤などの経営資源を記入します。特に、高い付加価値を生み出している経営資源を洗い出すことが重要です。

ここでは、「バリューチェーン分析」を活用します。バリューチェーン分析とは、

自社の商品やサービスが生み出す付加価値を活動プロセスで分解する

ものです。まず、「購買物流」「製造」といった大まかな活動プロセスを洗い出した後、「購買物流」を「材料選定」「配送」といった細かいプロセスに分解していきます。

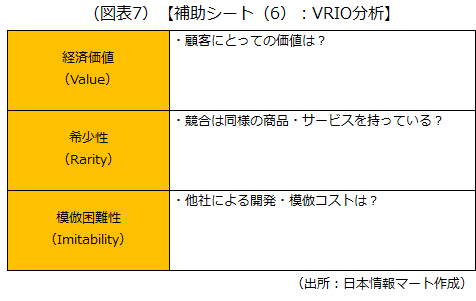

8 提供価値:補助シート(6)

「提供価値」については、自社の商品やサービスが顧客にどのような価値を提供するのかを記入します。具体的には、

- 顧客は本当に価値を感じているか

- その価値は自社にしか提供できないものか

を考えます。当然ながら、提供価値が高いほど、費用や価格の選択肢の幅が広がります。

大切なポイントは、提供価値が自社の理念・あるべき姿に合致していることです。また、競争状態で洗い出した自社の競争優位性や資源が活かされていることも重要であり、これらが三位一体となって、

自社だけの提供価値を生み出す

ことができます。

ここでは、「VRIO分析」を活用します。VRIO分析とは、

「経済価値」「希少性」「模倣困難性」などの視点から自社の競争優位性を分析する

ものです。

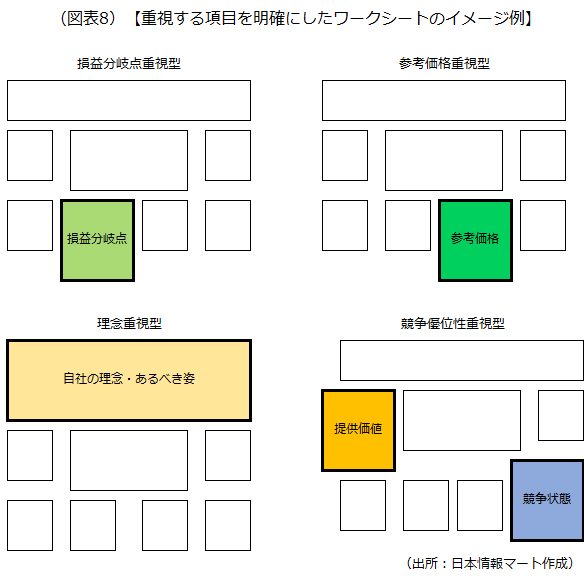

9 重視する項目を明確にする

最終的に導き出される価格には、各項目が均等に影響するわけではありません。ワークシートを完成させる際は、そうした力関係を「見える化」するとイメージを共有しやすくなります。例えば、

- 損益分岐点重視型:自社は絶対に赤字にできないという場合

- 参考価格重視型:ターゲットとする市場に慣習価格が存在する場合

といったように、重視する項目をワークシート上で大きく表示すると分かりやすいでしょう。

10 「ビジネスモデル」を記入する

ワークシートの中央の「価格」の枠にある「ビジネスモデル」の欄は、

商品やサービスの営業方針、販路、周知・ブランディング方法など、どのように売っていくのか

を記入します。価格と売り方の組み合わせに無理がないかどうかを確認できます。

ビジネスモデルは、価格決定で重視する項目を反映したものにするのが基本です。例えば、

- 損益分岐点重視型:1年で1000個を定価で売り切るために、在庫商品とセットにする

- 競争優位性重視型:メンテナンス無料を前面に押し出したウェブ広告を打つ

といった内容が考えられるでしょう。

11 社員一人ひとりのあるべき姿は?

価格決定のプロセスを通して、社員は自社の姿を明確に認識できるようになります。同時に、利益を生み出すために、自分が何をすべきかに気付き、実行に移す機会を得ます。それは、

社員一人ひとりが自分の「あるべき姿」を見つめ直す

ことにもつながります。

社員にとって、自分のあるべき姿や、その実現のために何をすべきなのかというのは、最初は漠然としたイメージかもしれません。しかし、ワークシートを使って自社のビジネスについて深く理解する過程で、徐々に具体化していくはずです。社員に、人生のあるべき姿を見つけてもらうことは経営者の願いです。社員が自分のあるべき姿と、そこに至る道筋がはっきり分かっていれば、企業も十分にバックアップできるでしょう。

以上(2021年12月)

pj80083

画像:unsplash