1 「好きな人は好き」にさせる事実の一行は見つかりましたか?

今シリーズの狙いは、経営者、人事担当者、現場の皆さんのお悩みである「社員を採ってもすぐに辞めてしまう上に、そもそも採れない」という課題を解決すること。『人が辞めない会社、10のヒント』と題して、毎回1つずつご紹介していきます。

『人が辞めない会社』に変わるための課題、その原因と解決策は会社によってさまざまです。

今回ご提示するヒントが皆さんの抱える原因に明らかに当てはまらない場合は、読み飛ばしてくださって結構です。ですが、ヒントの1~9までが該当しなくても、10が当てはまるかもしれません。

全社共通の原因もあれば、部署ごとの固有の原因も存在することでしょう。原因が1つだけというケースは少ないので、何回分か読んでいただければ「これはうちにも当てはまるな」というものを見つけていただけるのではと思います。

第2回から前回の第4回までは、採用は会社の入り口であり、『人が辞めない会社』に変わるための重要な最初の一歩であることをお話ししてきました。

自社を必要以上に大きく見せることなく、会社が“目指すこと”、“大切にしたいこと”を明示する。それを体現している社内の事実を見つけ出し、分かりやすい一行キャッチフレーズにしてアピールする。そうすればSNSの時代、「好きな人は好き」という人が全国、世界から集まってくれます。

「好きな人は好き」で集まってくれた人は、会社が“目指すこと”、“大切にしたいこと”に強く共感してくれた人材です。あとはその中から、自社で予め設定した「求める人材像」の資質・性格、経験やスキルなどの基準に沿って、本当に“採用したい人材”を絞り込んでいけばいいのです。

ただ、本当に“採用したい人材”を絞り込めて相思相愛で内定まで出せたとして、その人材が入社後すぐに辞めてしまう可能性はないでしょうか。

ということで、

今回は採用編の最後となるヒント4:入社日までに「入社後のギャップを最小化する」です。

あなたの会社では、これから入社してくる人材に対して、入社後のギャップが極力ないよう、事前に必要な情報や、入社後のイメージを十分に伝えられていますか。良いことだけでなく、悪いことも全てです。

2 内定者に伝えるべき全ての情報を、入社前に伝えられていますか?

残念なことに、私がこれまで採用をご支援してきた会社で、内定者に対して入社後のギャップが極力ないよう「入社日までに伝えるべき情報」をきちんと整理し、全て伝えきれている所はほぼ皆無でした。

原因は主に2つ。1つは、「マイナス情報を伝えたら、入社してくれなくなるのではないか」という懸念です。

担当者としては苦労して内定までこぎつけた候補者には、辞退せず入社して欲しいと願うもの。「〇名入社させた」という実績を見せたい気持ちもあるでしょう。

でも本当は分かっているはずです。入社後にギャップを感じてすぐに辞めてしまった場合、本人にも会社にもデメリットしかないということを。

本人は何より悔しいでしょう。「なぜ、そういう情報を入社前に教えてくれなかったのだ」と。事前に「〇〇について気になるので教えてください」と質問していたら、なおさらでしょう。履歴書には「〇〇社 4月入社 5月退社」というように“傷”を付けてしまいます。

会社にとっても「入社者がすぐに辞めた」という事実はマイナスでしかありません。事前に分かっていれば、他の適した候補者を採用し入社してもらうこともできたでしょう。二重の損失です。どこかの部署が欠員となり、再募集をかけなければなりません。

もう1つの原因は、採用する側が自社のことをよく知っているつもりで、実はよく分かっていないというものです。

つまり、内定者に対して入社後のギャップが極力ないように「入社日までに伝えるべき情報」をきちんと整理できていないのです。

前者の原因については、採用担当者とその上司に考え直していただくしかありません。何人入社させたかも大事ですが、そこから何人が辞めずに残ったかのほうがより大事なのですから。

3 「入社日までに伝えるべき情報」を、5×3のマトリクスで整理する

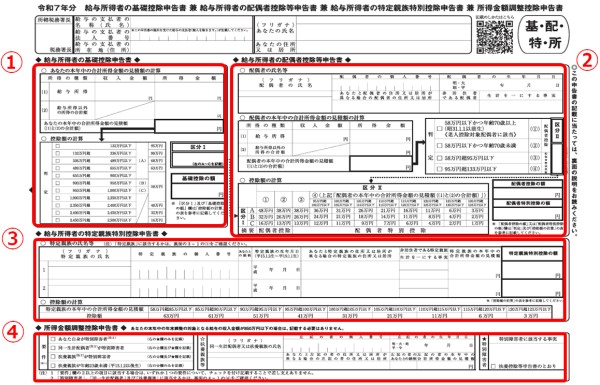

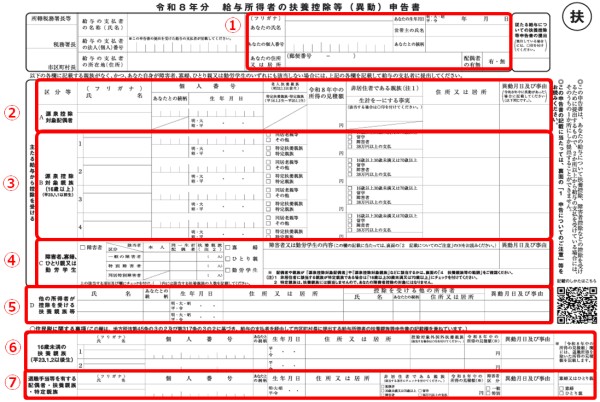

後者の原因を解決するポイントは、改めて内定者、あるいは応募者、採用候補者に対して「入社日までに伝えるべき情報」を整理することです。次の5×3のマトリクスで情報を網羅してみることをお勧めします。

【縦軸の項目】

1)企業理念(目的・価値観)・ビジョンなど…各々の内容および社内での共有度

2)会社情報…基本情報(売上・利益・従業員数の推移、拠点など)/歴史沿革のポイント/事業内容と業績・比率、業界でのポジション、強みなど

3)仕事情報…配属可能性/仕事内容/勤務地/勤務日と時間および残業/教育/異動/キャリアステップなど

4)待遇情報…入社時と将来の給与・年収・諸手当・昇給賞与・報償制度/人事評価制度/休日休暇/福利厚生など

5)企業文化、職場環境…特徴キーワード、具体的エピソード、社外・業界でのイメージなど

【横軸の項目】

A.一般に+(プラス)情報…ほぼ万人にとってプラスと思える情報

B. [〇〇な人]に+(プラス)情報…人によってはマイナスだが、〇〇な人ならプラスに感じてくれそうな情報

C.一般に-(マイナス)情報…ほぼ万人にとってマイナスと思える情報

縦軸の5項目は分かりやすいと思いますので、横軸のほうを補足しましょう。少し「社員を採ってもすぐに辞めてしまう」ではなく、「そもそも採れない」の解決策の話になってしまいますが。

A.は、ふだん自社の強みとして前面に打ち出しているものでよいのですが、他にも例えば

例)毎週2回まで当日申請でリモートワークできる制度あり など

小さなことと思えても、できる限りたくさんピックアップしましょう。A.の情報は全て採用時の武器になります。小さくても独自だったり、量があったりすれば勝ちきれるのです。

B.の例を挙げてみましょう。

例)企業相手の仕事(いわゆるto B)で一般に分かりにくい →一般顧客ではなくプロ相手の仕事がしたい人には成長を感じられて楽しい職場

例)休日が土日ではない →平日休みたい人にはプラス(旅行好きなど)。加えて例えば「イベントが土日の際は〇回まで優先的に他の曜日と交替できる制度あり」だとお子様など家族のイベントや推し活時にも対応できてデメリットが軽減される

例)古い業界 →会社としては業界を改革したいと思っていて、同志を探している

B.ではどれだけプラスに感じてくれる「〇〇な人」をイメージできるかが重要です。「こんな事実を伝えたらみんな他社に行ってしまう」と考えないことです。どう伝えようとマイナスに感じる人は他社に行きます。けれどプラスに感じる人にとってはA.以上に「好きな人は好き」と引きつける可能性が高いのがB.の情報です。

最後にC.の例を挙げますが、ほぼ万人にとってマイナスである以上、伝えてプラスに感じてもらうことは無理としても、ゼロに近づける努力をするべきです。以下の→部分のようにできる限りマイナスをひっくり返せるかもしれない事実を拾ってみてください。

例)初任給が安い →平均年齢が若く昇進は早い、課長の年収は悪くない

例)三交替制で生活が不規則 →慣れれば意外と便利、管理職以上は時間固定勤務

例)急対応が多く海外旅行など無理 →複数担当制を試験的に導入中、既に海外旅行経験者もいる

細かすぎると思える内容でも、入社後にギャップを感じて退職につながりそうな項目は丁寧に拾ってみてください。同時にB.やC.に当たる情報については、プラスに感じてくれる「〇〇な人」をイメージしたり、あまりマイナスに感じないですむトークを用意したりしましょう。

なお、過去にすぐに退職した人の理由が分かれば、それに関わる情報も必ず入れておきましょう。同じような人を二度と生まないために。

4 全て伝えるにしても、どの情報をいつ伝えるかのタイミングは重要!

採用担当者でC.情報を先に伝える人はいないでしょう。募集時に伝えるべきはA.情報ないしはB.情報です。

A.情報を1つ掲げたくらいでは大手企業、人気企業にはかなわないかもしれませんが、独自色のあるA.情報やたくさんのA.情報なら戦えるかもしれません。腹をくくってB.情報にこだわって伝えれば「好きな人は好き」という人材がSNSなどを通じて集まってくれる可能性があります。

また、仕事内容への悪いイメージが原因でそもそも人が集まらないという業界・業種の会社へのアドバイスとしては、入社までに最終的に仕事内容を見せる前に、仕事の前提となる“高次”の情報提供から入ることをお勧めします。

例えば、1)の掲げている企業理念への熱い思いや、2)の会社情報で社会からいかに強く期待され感謝されている会社であるか、あるいはその歴史といった情報です。それらの情報があるかないかで、仕事内容は同じでも全く違った見え方になるからです。

そろそろ「社員を採ってもすぐに辞めてしまう」話のほうに戻しましょう。

ここで天秤(てんびん)ばかりをイメージしてみてください。就職希望者は候補とした会社ごとにこの天秤ばかりを持っています。片方の皿がプラス情報、反対がマイナス情報です。

本人は候補とした各社を回るたびに、その天秤ばかりの左右に新たに知った情報を乗せていきます。ささいなように見えて本人にとっては重い情報もあれば、重要そうに見えて本人にとっては軽い情報もあります。そして、最終的に自分を選んでくれた会社の中で、プラスのほうに一番傾いた会社を選ぶのです。

ところが最終的に選んだ会社から内定をもらい、入社したところが知らされていなかったマイナス情報が飛び込んできたらどうでしょう。たくさんの天秤ばかりを並べ、迷いながら時間をかけて自分が信じた1つを選んだだけにショックは大きい。

そのショック度とマイナス情報の程度によっては、天秤ばかりはマイナス側に完全に傾いてしまい、彼らは退職を決意するのです。

ではどうすればよいか。簡単に言えば、出会いから入社までの間に「入社日までに伝えるべき情報」を全て伝えつつ、天秤ばかりをなるべくマイナス側に傾かせないようにすることです。プラス情報を先に伝えておいて、マイナス情報を小出しにし、マイナス側に傾き過ぎないようにするのです。

採用プロセスにおいて、候補者一人ひとりの自社用天秤ばかりの現状は、頻繁に声をかけたり、相手の表情を確認したりしながら、次の情報を選んで乗せるしかありません。

本人は就職活動中に自社だけでなく、他社とも日々接触しています。自社の天秤ばかりの状態は、他社で得られた情報と比較されることでも傾きが変わります(マイナス側だけでなく、ラッキーにもプラス側に傾くこともあります)。

候補者一人ひとりの天秤ばかりを頻繁にいちいち確認することなど面倒に思えるかもしれません。が、とりわけ中小企業で採用に成功している会社はそこまで丁寧に対応しているのです。

とはいえ、伝えるべき大きなマイナス情報が残っているときはどうすればいいのでしょうか。まず、対策を考えましょう。現時点でできていないことでも、トップが何とかしたいと真剣に考えているのであれば(できればいつまでにかを約束)、それを説明することで説得できるかもしれません。

そうして、プラス側の傾きを維持しつつ、マイナス情報も丁寧に伝えていくしかないのです。本人のマイナスの傾きが大きくなってしまうようなら、残っているA.やB.の情報を順次投入しましょう。

それでも傾きが戻らず他社に行ってしまうのであれば、最後は諦めるしかありません。残念ながらそれが現在の貴社の採用力です。今後もっと採用力を上げていく努力をすればいいでしょう。

すでにお分かりと思いますが、「入社日までに伝えるべき情報」を全て伝えるにしても、どの情報をいつ伝えるかのタイミングはとても重要!なのです。

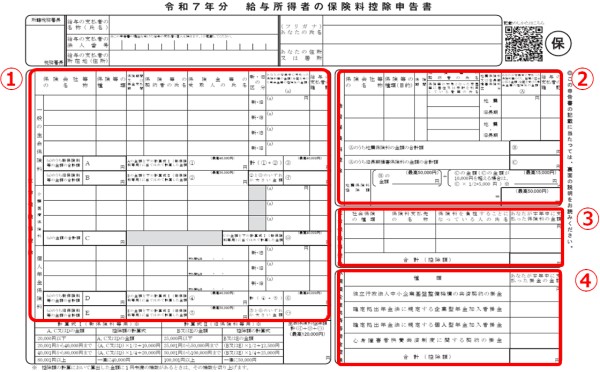

5 伝えるべき情報を、全て伝えきれているかチェックする

5×3のマトリクスに整理した情報は、基本的には全てを、内定者全員に入社までに伝えましょう。

採用実務を担当した人なら分かると思いますが、どの内定者や採用候補者にどの情報を伝えているのか、あるいは伝えていないのかを把握しておくことは大変です。ですが、そこは5×3の一覧表を意識しつつ、丁寧にチェックしていくしかありません。

全項目をチェックしていくのは厳しいですが、多くの退職者の退職理由に関係していると思われる重要情報については、伝え漏らしてはいけません。相手の志向や価値観などを見極めながら、個々に適したタイミングを判断して伝えましょう。

「これについて伝えておくね」と話して、仮に本人が他の社員や周囲からすでに同じ情報を得ていたのであれば、「そう、で、どう思った?」と本人の受け止め方を確認すればいいでしょう。「全然気になりません」という人もいれば、「早く聞いていたら他社に変えていました」という人もいます。

互いの貴重な時間を無駄にしないためにも、タイミングとともに全ての伝えるべき情報を伝えきれているかのチェックに努めてください。とりわけ外してはいけない情報については赤字にするなど注意しておきましょう。

6 入社後のギャップが少なければ少ないほど、人は辞めない

入社までにかかる時間は、採用する側にとってもそうですが、採用される側にとっても膨大です。それだけの時間をかけて、実に多くの候補の中から、自分の行きたい会社を絞り込んできたわけです。

最後に決めた会社に入社して、思っていたこととのギャップさえなければ辞めたくなるわけがありません。なぜなら自分で描いた中で一番の理想の職場であるはずだからです。

もちろん、いくら伝えるべき情報を、5×3のマトリクスで整理してタイミングよく伝えきれたとしても、本人の入社後のギャップを100%埋めることは不可能です。

理由の1つ目は、情報伝達が完璧なケースはまずないということ。人はそれぞれ背景や個性も異なり、こちらが意図したことと相手の情報の受け取り方がずれることは当たり前にあるからです。

「この点は内定する前に話したよね」「えっ? そうでしたっけ。記憶になくて今びっくりしているのですが……」といった会話は珍しくありません。担当者はできる限り内定者の記憶に残るようなコミュニケーションを心がけましょう。

理由の2つ目は、たとえ本人の入社後のギャップがゼロに近かったとしても、配属された職場の状況は個々に異なるかもしれないということ。

職種別採用ではない場合、配属された仕事内容と本人のイメージにギャップが生まれることもあるでしょう。また制度や社風なども、月日を経て内定時から変わっている場合もあります。

これらについても、入社後に採用担当者や配属された職場のメンバーおよび上司が本人に声をかけ続ければ、理解を得られ、退職防止につなげることができます。

第2回から今回第5回まで、『人が辞めない会社』に変わるためには[採用]という入り口が肝心ということでお話ししてきました。

人材獲得の入り口である採用においては、自社を「必要以上に大きく見せることなく」、求める人材像として「会社が“目指すこと”、“大切にしたいこと”を明示」してみましょう。ネットやSNSの力で、あなたの会社が本当に“採用したい人材”にアプローチすることができます。

そうして内定までこぎつけた人材に、「入社日までに伝えるべき情報」を整理して全て伝え、入社後のギャップが少なければ少ないほど、人は辞めないのです。

第5回を最後までお読みいただきありがとうございました。次回からはしばらく[仕事]についてのヒントをご紹介していきます。

毎回ご紹介するヒントを参考にしながら、自社を退職する一人ひとりの「辞める理由」と、働いている一人ひとりの「辞めない理由」を丁寧に拾ってみましょう。見えてきた自社ならではの“課題”を解消し“強み”を活かせれば、『人が辞めない会社』へと変われるはずです。

<ご質問を承ります>

ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで

※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』および『なぜ社長の話はわかりにくいのか』(いずれもPHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。前者はキャリア選択でお悩みの方に、後者はリーダーやトップをめざしている方にお薦めです。

以上(2025年11月作成)

(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)

https://www.brightside.co.jp/

pj90278

画像:VectorMine-Adobe Stock