退職金制度は日本企業に古くから存在する制度ですが、社員の働き方が大きく変化する中(定年まで1つの会社に勤め続けることが減った、社員以外にも働き方の選択肢が増えたなど)、退職金制度の運用に悩んでいる経営者は少なくありません。

この記事では、社労士監修のもと、中小企業にありがちな「退職金制度のお悩み」5選と、その解決のヒントをご紹介します。

1 (お悩み1)昔に定めた退職金額が高すぎる

最初に紹介するのは中小企業から特に寄せられやすいお悩み、「昔に定めた退職金額が高すぎる」というものです。例えば、

バブル期(好景気の頃)に退職金規程を作り、今の水準に照らすと「高すぎる」退職金額を設定したが、その後は長期不況が続き、昔に定めた額での支払いが負担になっている

というケースなどがあります。経営者からすると

- 資金繰りにも影響が出るような状態は一刻も早く脱したい

- でも、社員からの反発や労働基準監督署の目が心配で、退職金規程に手をつけにくい

というのが心情でしょう。この「高すぎる退職金」問題、はたしてどのように向き合えばいいのでしょうか?

【解決のヒント】

バブル期の水準で退職金を支払い続けるのが厳しい場合、例えば、

退職金規程を変更し、会社にとって負担の少ない制度を新たに導入する

というアプローチが考えられます。

とはいえ、社員に対する支給額が下がるのであれば、それは「労働条件の不利益変更」になり得ます。退職金規程(就業規則)の変更によって退職金額を減額する場合、

社員に対して変更が必要な経営上の理由を十分に説明し、支給対象者から個別の同意(注)を得て変更に踏み切る

必要があります。

(注)一応、合理的な理由・対応であれば、個別の同意がなくても過半数労働組合(または過半数代表者)の意見を聴いた上で変更が可能ですが、退職金制度でこれを行うのはかなりリスキーです。

ただ、個別の同意を得るとしても、社員側は退職金を見越して将来に向けた生活設計をしていたり、高額な住宅ローンを組んでいたりする可能性もあり、高齢社員などを中心に、受け取れるはずだった退職金を急に減額されることに反発する社員は少なくないはずです。会社の状況によってアプローチの方法は異なりますが、平和的な解決を目指すのであれば、

既存の社員については今の退職金制度をそのまま適用し、新たに採用する社員については新制度を適用する

という方法はいかがでしょうか? この方法であれば、既存の社員が不利益を被ることはなくなります。

2 (お悩み2)退職金と賃金、どちらを充実させるべき?

転職が当たり前になり、定年まで勤める社員が減った昨今では、退職金制度を廃止する会社が少なくありません。実際、中小企業の退職金制度の導入率は、2024年時点で64.2%。2014年は78.9%で、10年間で14.7ポイント低下しています(東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」)。そして、退職金制度を廃止する場合、一般的な退職金原資の使い道として、時には廃止に伴う労使間交渉の代替案として、「毎月の賃金に上乗せすること」が考えられます。

ところで、退職金をなくし、毎月の賃金に上乗せすることについて、社員はどう考えているのでしょうか? パーソル総合研究所が20~64歳の正社員2500人に対して実施した調査によると、「退職金を賃金に上乗せすることに肯定的(否定的)な人の割合」は、

- 20代(488人):肯定33.2% > 否定26.4%

- 30代(577人):肯定27.7% > 否定27.2%

- 40代(652人):肯定24.7% < 否定32.2%

- 50代(641人):肯定18.6% < 否定33.7%

- 60代(142人):肯定19.7% < 否定38.0%

となっています(パーソル総合研究所「賃上げと就業意識に関する定量調査(2025年11月13日)」)。20~30代は退職金を賃金に上乗せすることについて肯定的な人が多い一方、40代以上は否定的な人が多いようです。退職金と賃金、はたしてどちらを充実させるべきなのでしょうか?

【解決のヒント】

若手社員が「はるか先の退職金よりも目の前の賃金を上げてもらいたい」と考えるのは無理からぬことですし、高齢社員が「もうすぐ退職なのに、このタイミングで退職金を下げられるのはちょっと……」と考えるのも理解できます。この場合、折衷案的なアプローチとして、

賃上げと退職金制度の実施を同時に行う

という方法が考えられます。

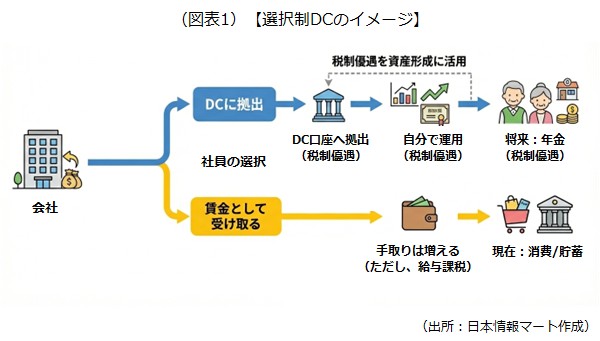

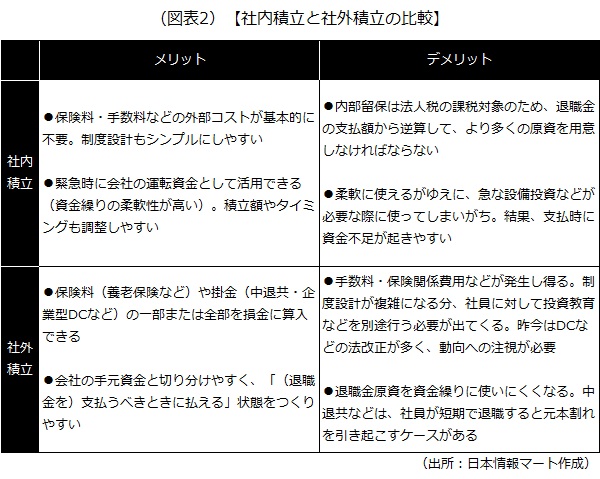

例えば、企業型DCを導入している場合、

賃金の一部を、引き続き賃金(手当など)として受け取るか、企業型DCの掛金にするかを社員が選択できる「選択制DC」

という制度があります。今の収入を多くしたい社員などは賃金として受け取り、将来に備えたい社員などは掛金にすることを選択するというものです。

賃金として受け取力を選択した場合、今の収入は増えますが、

賃金の上げ幅によっては、社会保険の標準報酬月額(月例賃金を一定の金額幅で区分したもの)が上がり、社員と会社の社会保険料負担が増える

可能性があります。逆に、掛金にすることを選択した場合、当然賃金は減りますが、その分、社会保険料負担なども下がる可能性があります。また、

掛金として受け取る場合、拠出時・運用時・受給時にさまざまな税制優遇が受けられるのに対し、賃金として受け取る場合、その分の金額は「給与所得」として課税対象になる

という違いがあるので、このあたりも社員に丁寧に説明した上で、どちらで受け取るのかを選択してもらうのがよいでしょう。

3 (お悩み3)社内積立と社外積立、どちらがいい?

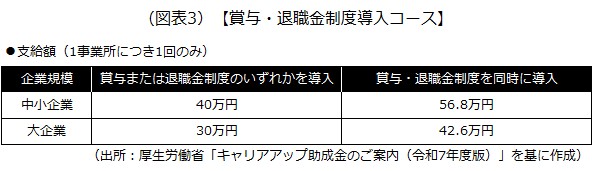

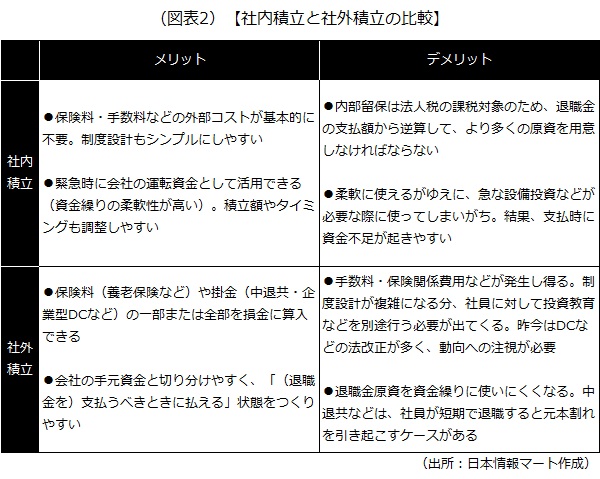

退職金の積立形態は、大きく

- 社内積立:銀行預金などで、退職金の支払い原資を積み立てる方法

- 社外積立:生命保険商品(養老保険など)や中退共(中小企業退職金共済)、企業型DCなどを活用して、社外で退職金を積み立てる方法

に分けられます。

自由度が高いという理由から社内積立で対応している中小企業は多いですが、一方で自由度が高い分、「会社の資金繰りが苦しくなったときに退職金の原資に手を付けてしまう」などの問題が起こるリスクもあります。そう考えた場合、社外積立に切り替えるべきでしょうか?

【解決のヒント】

社内積立と社外積立のメリット・デメリットを整理すると、おおむね次のようになります。

簡単にまとめると、

- 社内積立は、制度の柔軟性が高い代わりに、設備投資などで原資を使ってしまって「資金不足」などになりやすい

- 社外積立は、「(退職金)を支払うべきときに払える」状態をつくりやすい一方、制度の柔軟性は低く、法改正などにも常に気を配る必要がある

といえます。どちらを選ぶかは会社次第ですが、両方のメリットを活かすために、社内積立と社外積立を併用するケースもあります。

4 (お悩み4)社員がすぐに退職し、中退共の掛金が戻らない

退職金を支給するに当たって、「一定の勤続年数」を支給要件としている会社は少なくありません。例えば、入社3年未満の社員が自己都合で退職した場合は、支給率を「0」とし、退職金を支給しないといった具合です。

ただ、退職金を支払わない場合でも、その退職金のために積み立てたお金が会社に戻ってこないケースがあります。社内積立であれば基本的には問題ありませんが、例えば、

中退共の場合、社員が加入後1年未満で退職すると、退職金は支給されず、掛金も事業主に戻らない(1年を超えて退職金が支払われた際、退職金額が掛金納付額を下回っていても、その差額は戻ってこない)

というルールがあります。そうなると、掛金は掛け捨てにするしかないのでしょうか?

【解決のヒント】

中退共は共済制度(プール方式)なので、会社に掛金が戻ってくるケースは、事務上のミス(過払い、重複加入など)があった場合などに限定されます。基本的に掛金は戻ってこないと考えたほうがよいです(他の長期加入者への退職金原資に組み込まれるという対応が取られる)。

一方、例えば企業型DCの場合、その年金規約の内容によっては「事業主返還」が適用される可能性があります。

事業主返還とは、規約に定めた要件(勤続3年未満での退職など)に該当する退職社員のDC資産が、会社が負担した掛金額を限度として返還される制度

のことです。社員の平均勤続年数などに照らして、掛金が無駄にならない制度に切り替えたいのであれば、移行を検討するのもよいかもしれません。もっとも事業主返還については、

- 年金規約に定めがない場合は実施されない

- DC加入期間が3年未満でも勤続年数が3年以上の場合など、対象外になるケースがある

といった注意点があります。事業主返還の対象期間や返還資産額の算定方法なども会社ごとに異なるため、事前に年金規約の内容を確認することをおすすめします。

5 (お悩み5)パート等にも退職金を支払わないとダメ?

退職金について「正社員には支給するが、パート等には支給しない」という運用をしている会社は、以前は少なくありませんでした。しかし、現在はパートタイム・有期雇用労働法などにより

同一労働同一賃金(正社員でもパート等でも「同じ働き方をしているなら、同じ待遇にしなければならない」)

が法制化され、こうした対応は難しくなっています。とはいえ、退職金の支給対象者が増えると、コスト面が心配なのも事実。何か対策はあるのでしょうか?

【解決のヒント】

同一労働同一賃金の基本は、

- 仕事の内容などが同じなのに、パート等であるという理由だけで正社員よりも低い労働条件にすることはできない(均等待遇)

- ただし、成果や能力に基づく待遇格差は、合理的なものであれば問題ない(均衡待遇)

です。具体的には、正社員とパート等の間で「職務の内容」「職務の内容・配置の変更範囲」「その他の事情(成果、能力、経験など)」を勘案して待遇を決定します。つまり、退職金の支給対象者の増加による会社負担が心配であれば、まずは

パート等の仕事の内容、成果、能力などを洗い出し、適正な退職金額を検討する

というのが基本的なアプローチになります。いくらが適正な退職金額かは判断が難しいですが、少なくとも「パート等だから一律で退職金を支給しない」という運用は、違法になるリスクが高いといえます。

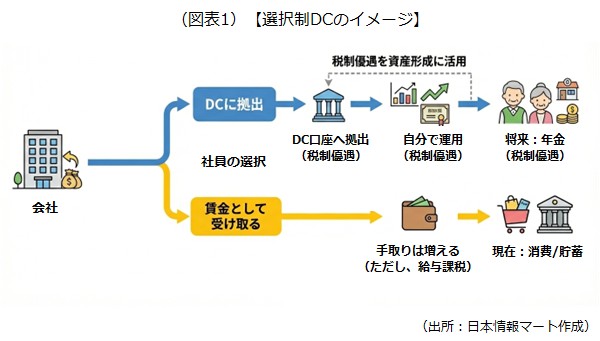

もう1つ、会社負担を軽減する方法として、

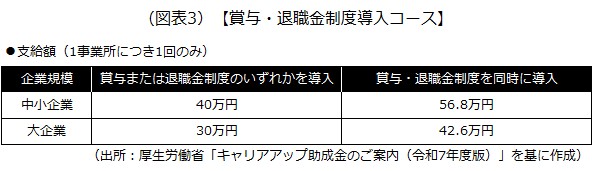

キャリアアップ助成金の「賞与・退職金制度導入コース」を活用する

というものが考えられます。これは全てのパート等(非正規社員)を対象とする賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施した場合に受け取れる助成金で、次の額を定額で受け取れます。

要件としては、

- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する

- 全てのパート等を対象とする退職金制度を新たに設ける

- パート等を3カ月以上雇用し、制度の新設後、さらに6カ月以上継続雇用する

- 退職金については、1カ月分相当として3000円以上を6カ月分または6カ月分相当として1万8000円以上積み立てる

- 退職金の積み立て後6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

などが挙げられます。申請書の書き方や添付書類などについては、こちらをご確認ください。

以上(2026年1月作成)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00802

画像:琢也 栂-Adobe stock