1 「情報過多」の現代社会を生き残るためには?

経営者は、会社にいる誰よりも「情報収集」に熱心です。会社の進むべき道を決める責任があるからこそ、判断を誤らないよう、もうかる(損をしない)情報、新しいテクノロジー、業界の将来予測など、あらゆる分野に目を光らせ、より「価値ある情報」を手に入れようとします。

とはいえ、インターネットやSNSを介して大量の情報が行き交い、「情報過多」になっている現代、情報の取捨選択は容易ではありません。多くの経営者が、

- 自社にとって、本当に「価値ある情報」とは何なのか?

- 信頼できる情報とそうでない情報を、どのように見分ければいいのか?

など、日々疑問を抱えながら仕事をしているはずです。このあたり、経営者はどのように考えているのでしょうか? そこで経営者3人にご協力いただき、インタビューを実施しました。

2 「耳の痛い情報が大事」アルテナ代表 古田聡さん

アルテナ代表 古田聡(ふるたそう)さん

https://altenas.jp/

アルテナ(愛知県名古屋市)は、マーケティング支援のプロフェッショナルです。自社の商品・サービスをもっと広めたいという会社向けに、マーケティングに必要な調査・分析から、戦略立案・各種施策の実行支援など、幅広いサポートを行っています。

「顧客の状況を丁寧にヒアリングし、情報を精査すること」に重きを置く、代表の古田聡さん。緻密なマーケティング戦略により、ニッチな商品の売り上げを2倍以上にアップさせたこともあるそうです。情報の大切さを知る古田さんの「価値ある情報」について話を聞きました。

1)あなたにとっての「価値ある情報」とは?

古田さんは、まず「自分に足りないところを認識できる情報」が大切だと言います。

「耳の痛い情報にこそ、価値があると思っています。現在の課題を知り、向き合うことにつながるからです。商品開発に課題があると感じたなら、商品開発の本を読んでみたり、商品開発に関して厳しい意見を言ってくれそうな人と付き合ったりすることが重要だと思っています」

また、直接経営に役立たなくても、「心が豊かになる、QOL(クオリティー・オブ・ライフ)が上がる情報」であれば、価値があると考えているそうです。

「例えば、心地よい家作りのための建築本や子育てに関する本など。それ自体が経営に直接生きるわけではないですが、知ることで人生が豊かになりますよね。そして生活が豊かになり、間接的に、良い経営判断ができ、良い会社作りにつながると思っています」

2)「この情報がビジネスで役に立った」という経験はありますか?

古田さんは、ある書籍との出合いが印象に残っているそうです。

「私は代表という立場上、時間や人脈、お金などをある程度自由に使いながら事業を展開できます。だからこそ、『やれることは全部やってみたい、挑戦したい』と思っていた時期もありました。そんなときに読んだのが『エッセンシャル思考』に関する書籍です」

エッセンシャル思考とは、「目の前にあることを全てやるのではなく、本当に重要なことを選択して実行する」という考え方です。古田さんは書籍を読むことで、自分は全てをうまくやろうと頑張りすぎて、大切なことに時間とエネルギーを注げていないと気付けたそうです。

「尊敬している先輩に、『本当にやるべきことを知るためには、いろいろ試す時期があってもいいけれど、どこかのタイミングで1つにフォーカスして集中しないと伸びないよ』と助言されたことが大きかったです。当社の強みであるマーケティングの知識や経験と、良質なコンテンツ作りを軸にやっていこうと心が定まりました」

マーケティングの一環としてコンテンツ作りに力を入れるようになってからは、集中的に行うことができてPDCAが回しやすくなり、結果的に受注も増えたそうです。

3)どこから情報を得ることが多いですか?

古田さんは、「人からの情報をはじめ、本、メールマガジン(以下「メルマガ」)などで情報を得ることがほとんど」と言います。それぞれに情報収集のポイントがあるそうです。

1.人からの情報の場合

「SNSや紹介などで知り合い、興味を持った人には損得など考えず、たとえ遠方でも会いに行くこともあります」

2.本の場合

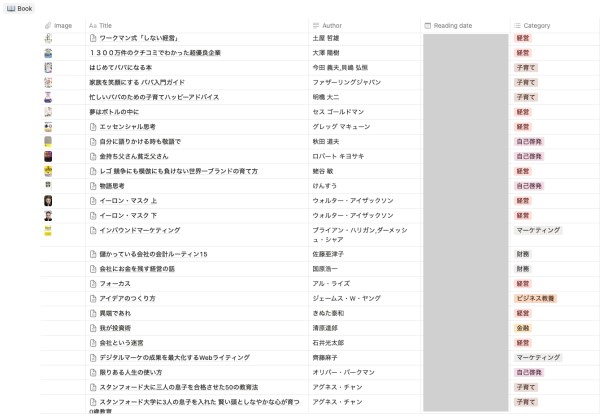

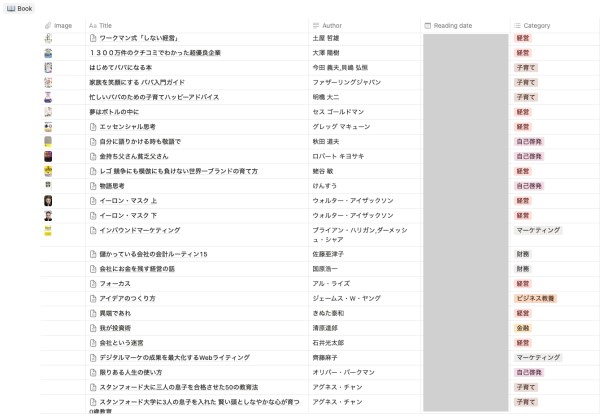

「本は年間100冊を目標に掲げて、ジャンルは問わず読んでいます。本を購入する際は、1つのジャンルの本をまとめて10冊ほど購入して読むので、専門書の場合、重複する項目も多くなります。そのため目次を確認して、内容が分かる箇所は飛ばし読みをします。気に入ったフレーズなどはラインを引き、Notionに書き起こしています」

古田さんのNotion

3.メルマガの場合

「マーケティング分野に関しては深く、その他の分野は広く浅く知識が得られるよう、合計10社ほどのメルマガを読んでいます。『なぜ、あなたの仕事は終わらないのか』の著者の中島聡さんや、実業家の堀江貴文さんのメルマガは、長く読んでいますね。いずれも面白く学びがあります。ちなみに、販売促進やセミナー案内ばかりのものは解約しがちです」

4)どこから得られる情報を特に重視しますか?

古田さんにとっての情報源の重要度は、「人→本→メルマガ」という順番になるそうです。

「人からの情報は、話し手が聞き手に分かりやすく伝えてくれるので、パーソナライズされています。本も、自分の好みに合うものなどを選択できるので、ある程度パーソナライズされています。メルマガは、複数の読者にまとめて送られるので、自分向けでないこともありますよね。だから重要度は、『人→本→メルマガ』の順番になると思っています」

5)信頼できる情報とそうでない情報を、どのように見分けていますか?

古田さんは、「ただ目立つため」に発信された情報はあまり信頼が置けないと言います。

「以前、弊社メンバーのnoteを勝手に盗用し、X(旧Twitter)で発信してバズった方がいました。目立つためにやっていることは、専門家が見ればすぐに分かります。そのような方や情報とは距離を置くようにしています」

3 「身の丈に合った情報が大事」一新堂代表 本土大智さん

一新堂代表 本土大智(ほんどだいち)さん

https://isshindo1956.com/

一新堂(佐賀県西松浦郡有田町)は、贈答品の購入時に使用する「貼り箱」などの企画や販売を行っています。1956年の創業以来、約70年にわたってものづくりを続けてきた老舗の会社です。

代表(3代目)の本土大智さんは、価格競争で売り上げが低迷していく中、外部のデザイナーと組んでオリジナル製品を作り、ブランディング化に成功しました。経営の挽回を図るための情報収集に苦労したという、本土さんの「価値ある情報」について話を聞きました。

1)あなたにとっての「価値ある情報」とは?

本土さんは、「身の丈に合った情報」、つまり「そのときに欲しいと思っている情報」を重要視しているそうです。

「必要な情報は、その時々の経営指標によって変わります。だから、今、自分が立っているステージを確認することが大切だと思っていますし、その時点での身の丈に合った情報が『価値ある情報』になると感じています」

2)「この情報がビジネスで役に立った」という経験はありますか?

本土さんは、ある1人のデザイナーが「価値ある情報」を提供してくれたと言います。

一新堂が組み立て式収納ボックス「ISSHINDO FOLDING BOX」を製作した際、自社の課題を踏まえてデザインを提案してくれるデザイナーを探すのが大変だったそうです。大手デザイン事務所から個人まで複数のメールを送付し、その中ですぐに返事をくれたのが、デザイナーの古賀正裕さんでした。

「他にもすてきなデザイナーさんはいたのですが、古賀さんはメールをした翌朝に連絡がありました。迅速な対応が好印象でしたし、提示してくれる価格も当社の身の丈に合ったものでした。また、古賀さんが返事をくれた同日、デザインのセミナーに登壇すると知り、足を運ぶことにしたのですが、そのセミナーでは『具体的なデザインの事例』についても話を聞くことができ、頭の中が整理されました」

その後も対話を重ね、古賀さんとの共創で新製品の製作が始動。誕生した製品は、2018年のグッドデザイン賞を受賞しました。付加価値の高い製品を作る会社と認知されたことで、新たな受注獲得につながったそうです。

ISSHINDO FOLDING BOX

3)どこから情報を得ることが多いですか?

本土さんは、「以前は、ひたすらインターネットや本、新聞、SNSなどあらゆるメディアで情報をインプットしていた」そうです。ただ、それについては反省があるとも語ってくれました。

「情報過多となり、『あれもこれもやりたい』となってしまいました。ビジネス本や自己啓発本を読んでいても、理解した気になっているだけで『読んでいる自分』に酔い、それによってモチベーションを上げているところがありました。ハイブランドの新作デザインやプレスリリース、海外のメディア情報、SNSもよく見ていました。バズることに興味を持った時期もありましたが、当社がやることではないと思い直しました」

たくさんの情報に触れる日々を送る中で、「情報を咀嚼(そしゃく)できていない自分」に気付いたそうです。

「自分の主軸がなくなっているなと思いました。一見うまくいっているように見える会社に対して『うらやましい』と感じて、まねをしたくなっていましたね。しかし今は、やるべき主軸が定まったので、必要な情報を先に精査できるようになりました」

4)どこから得られる情報を特に重視しますか?

本土さんは、「信頼できる専門家が大事ですね。自分で調べるのには限界がありますから」と言います。そう強く感じたのは、ギフトショーに参加するため、プロダクトデザイナーの小嶋健一さん(福岡生活道具店)と、包丁のパッケージを作ったときだそうです。

「前情報として、日本の包丁が海外で人気ということは知っていました。ただ、実際どうなのか、私はインターネットを使ってもうまく調べられず……。その点、小嶋さんは、プロダクトデザイナーとしての知見から、マーケットの状況を正確に把握し、情報量も豊富に持っていると痛感しました」

専門家の持つ情報を重要視したことが、製品開発の成功につながったそうです。

「小嶋さんと情報を精査していたところ、良い包丁でも、パッケージがモダンデザインに変換されていないケースが多いと分かりました。包丁を保護し、美しく見せるパッケージを提案したら需要があると感じ、『京都式貼箱 京刃物型』を開発しました」

開発した貼り箱は「鞘(さや)のような箱」をイメージしたデザインで、マグネットの仕様で開閉しやすく、さびにくい工夫を施すなどが評価され、2020年の京都デザイン賞に入選したそうです。

5)信頼できる情報とそうでない情報を、どのように見分けていますか?

本土さんは、「課題解決をするための手段としてデザインがある。その本質を忘れてしまっているデザイナーの情報は信頼できない」と言います。

「人からの情報を大切にしているので、直接会ってお話しすることを大事にしています。共創しているデザイナーさんは全てそうでした。逆に信頼できないのは、全て自分の手柄のように情報発信をされている方です。ご一緒したくないなと感じてしまいます」

4 「行動したくなる情報が大事」笏本縫製代表 笏本達宏さん

笏本縫製代表 笏本達宏(しゃくもとたつひろ)さん

https://shakumoto.co.jp/

笏本縫製(岡山県津山市)は、専門の職人によるネクタイの縫製で知られる会社です。2015年にオリジナルの高級ファクトリーブランド・ネクタイ「SHAKUNONE(笏の音)」を立ち上げ、2024年に「つやまスーツ」の販売を開始しました。

代表の笏本達宏さんは日々、SNSで発信を続けています。情報を発信する側の立場から、笏本さんの「価値ある情報」について話を聞きました。

1)あなたにとっての『価値ある情報』とは?

笏本さんは、情報の受け手のアクションを重要視しているそうです。

「『価値ある情報』は、受け取った側が行動したくなる情報だと思います。我々のように発信している側としては、思いを持って動いてくださることはとてもうれしいです」

2)「この情報がビジネスで役に立った」という経験はありますか?

笏本さんが、「受け取った側が行動したくなる情報」が大事だと強く感じたのは、2017年10月にクラウドファンディングを行ったときだそうです。

当時、会社の経営難に悩んでいた笏本さんは、たまたま参加していた交流会で、登壇されていた方から、「地方創生をしていく中で、銀行や行政からの支援が得られない場合、クラウドファンディングという手法があります」という話をチラッと耳にしたそうです。

「当時のクラウドファンディングは、今ほどメジャーではありませんでしたが、興味を覚えた私は、登壇者に直接話を聞き、他にもさまざまな人に意見をもらいました。そして、1年で100万円も売れなかったネクタイを、1カ月で100万円販売するチャレンジをしました。すると予想を超えて170%達成。170万円以上の支援が集まりました」

3)どこから情報を得ることが多いですか?

SNSで情報発信を行う笏本さんは、情報を収集する際もSNSをよく活用しているそうです。

「SNSは最新情報が流れてくるので、頻繁にチェックしています。ただ信ぴょう性に乏しいものもあるので、自分の中でフィルターをかけるようにはしていますね。商工会や商工会議所、県などがやっているセミナー、勉強会などは、情報の信用性が担保されていますが、SNSは誰でも発信できるので、疑う気持ちは持っておく必要があると思っています」

4)どこから得られる情報を特に重視しますか?

笏本さんは、「勉強会やSNSで得る情報も大切ですが、人との雑談からビジネスにつながるヒントが生まれることもある」と言います。

「先日、旅行に行った方との雑談で、新しいビジネスモデルのヒントをもらいました。情報は鮮度が命です。すぐに事業計画書作りに取り組みました。やはり、どんなに良い情報も、受け手次第で先ほどもお伝えした通り『単なる情報』のまま終わってしまいます。動くことで、『価値ある情報』として活きてくると思いますね」

また、お客さまからの声が、新しいビジネスのきっかけになったケースもあるそうです。

「SHAKUNONE(笏の音)のお客さまから、『このネクタイに似合うスーツは、何ですか?』とよく質問されることがありました。お客さまのニーズを私の中でかみ砕いて、自分たちにできることは何かを考えた末、オリジナルスーツを作ることにしました。しかし、我々はネクタイ屋でありスーツは作れません。だから、パートナー選びから始めました」

笏本さんは、インターネットで調べても地元でスーツが作れる縫製工場が見つからなかったため、2023年の春ごろ、津山市役所に相談したと言います。すると、市内でスーツ作りをしている縫製工場を紹介してもらうことができ、さらに津山市出身の専門フィッターの方の協力も得られました。こうした積み重ねの結果、2024年3月に「つやまスーツ」が生まれたそうです。

つやまスーツ

5)信頼できる情報とそうでない情報を、どのように見分けていますか?

笏本さんは、情報を受け取る立場と発信する立場の両方から、情報の信頼性について話してくれました。

「セミナーで聞いたことを、さも自分の考えのように伝えている人の情報は信用できませんね。逆に、ご自身の経験に熱量を乗せて語れるような方の話は聞きたいと思います。一方で私は、10年間1日も休まずにSNSでの発信を続けています。情報を発信する責任として、数字などは国土交通省などのしっかりとしたデータを調べ、精査・整理してから発信するようにしています」

以上(2024年12月作成)

pj10081

画像:アルテナ・一新堂・笏本縫製提供