書いてあること

- 主な読者:各業種の産業規模、経営指標などを知りたい経営者

- 課題:さまざまなデータを集める必要があり、時間や手間がかかる

- 解決策:事業所数や製造品出荷額等から近年の動向を把握する。経営指標で各業種の平均値を知る

1 業界動向

1)業界全体

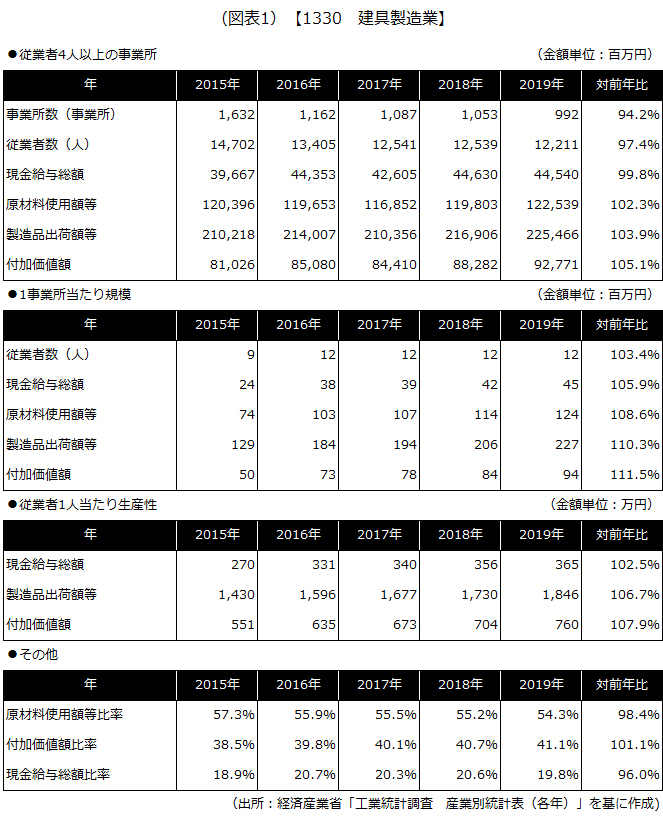

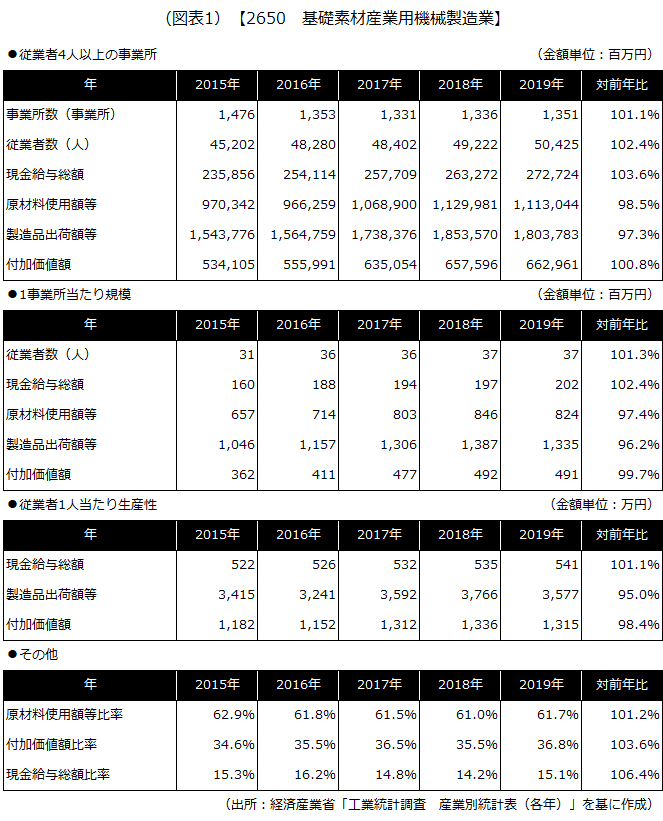

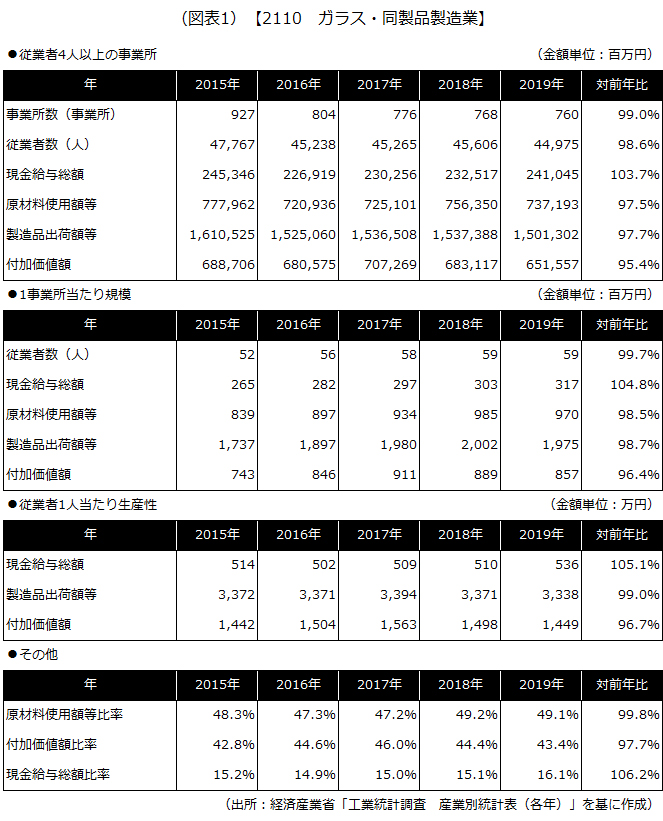

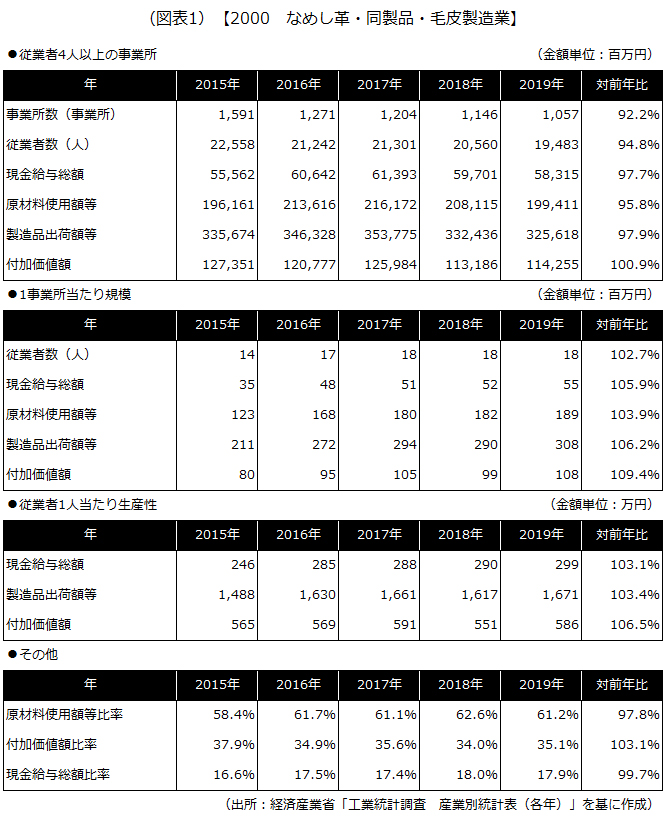

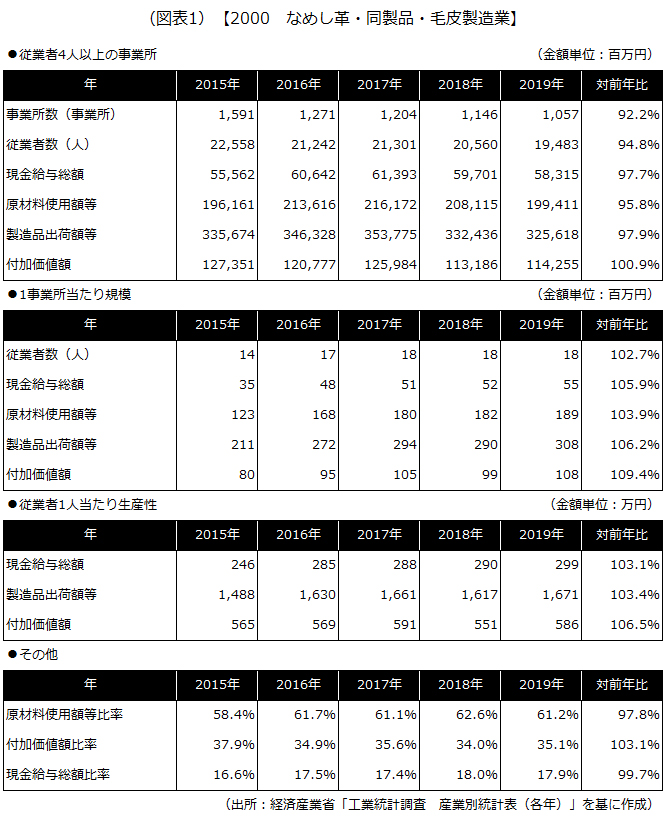

2019年のなめし革・同製品・毛皮製造業の事業所数は1057事業所(対前年比92.2%)、従業者数は1万9483人(対前年比94.8%)、製造品出荷額等は3256億1800万円(対前年比97.9%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は18人(対前年比102.7%)、現金給与総額は5500万円(対前年比105.9%)、原材料使用額等は1億8900万円(対前年比103.9%)、製造品出荷額等は3億800万円(対前年比106.2%)、付加価値額は1億800万円(対前年比109.4%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は299万円(対前年比103.1%)、製造品出荷額等は1671万円(対前年比103.4%)、付加価値額は586万円(対前年比106.5%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は61.2%(対前年比97.8%)、同付加価値額比率は35.1%(対前年比103.1%)、同現金給与総額比率は17.9%(対前年比99.7%)となっています。

2)なめし革製造業

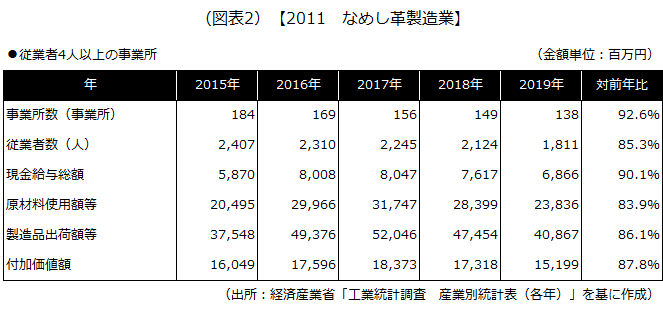

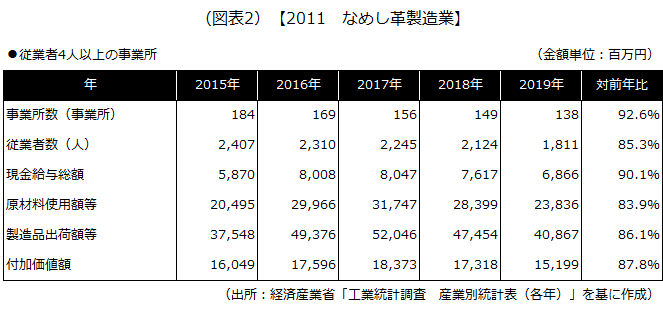

2019年のなめし革製造業の事業所数は138事業所(対前年比92.6%)、従業者数は1811人(対前年比85.3%)、製造品出荷額等は408億6700万円(対前年比86.1%)となっています。

3)工業用革製品製造業(手袋を除く)

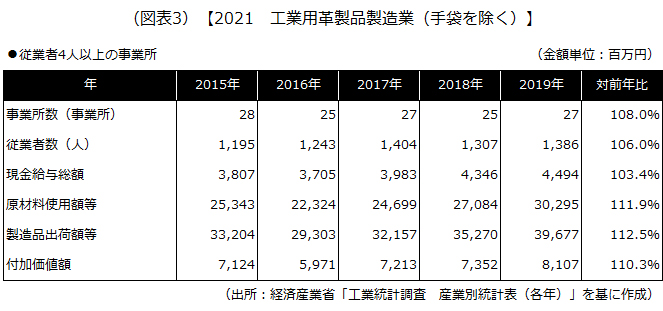

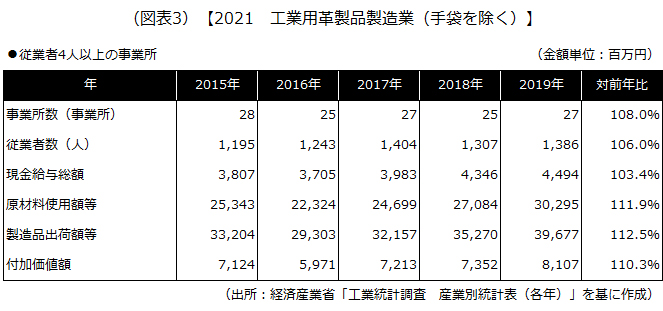

2019年の工業用革製品製造業(手袋を除く)の事業所数は27事業所(対前年比108.0%)、従業者数は1386人(対前年比106.0%)、製造品出荷額等は396億7700万円(対前年比112.5%)となっています。

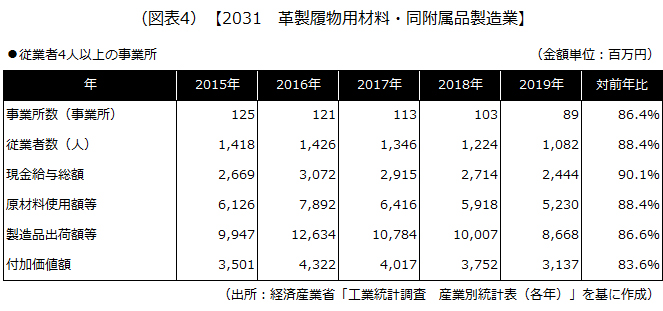

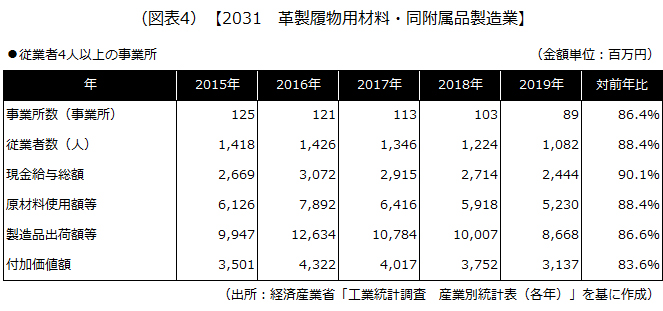

4)革製履物用材料・同附属品製造業

2019年の革製履物用材料・同附属品製造業の事業所数は89事業所(対前年比86.4%)、従業者数は1082人(対前年比88.4%)、製造品出荷額等は86億6800万円(対前年比86.6%)となっています。

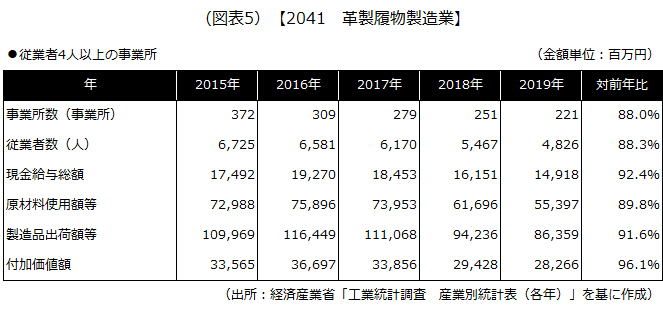

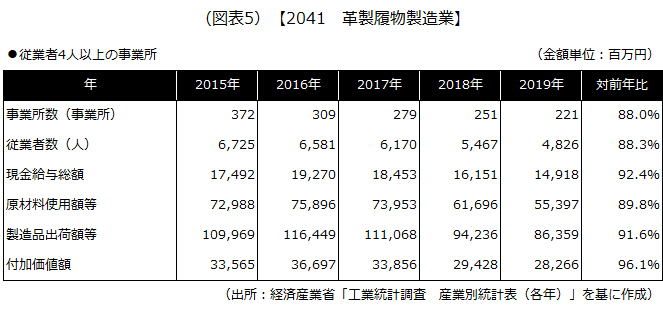

5)革製履物製造業

2019年の革製履物製造業の事業所数は221事業所(対前年比88.0%)、従業者数は4826人(対前年比88.3%)、製造品出荷額等は863億5900万円(対前年比91.6%)となっています。

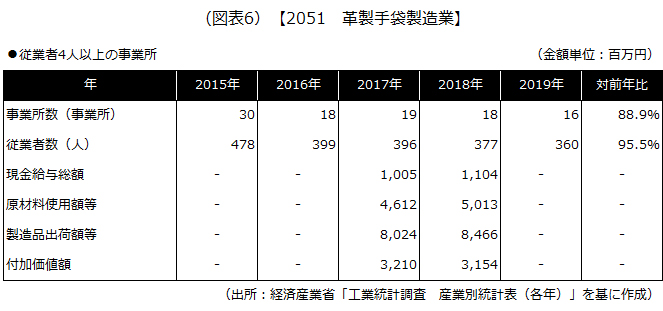

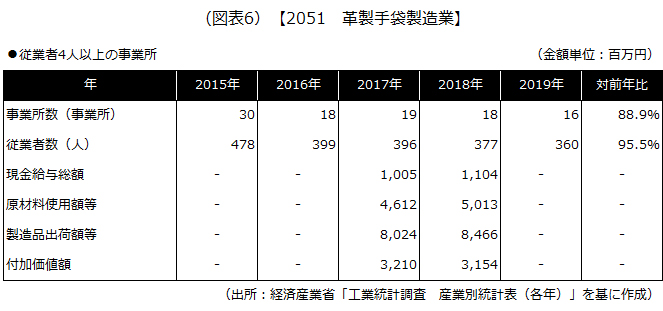

6)革製手袋製造業

2019年の革製手袋製造業の事業所数は16事業所(対前年比88.9%)、従業者数は360人(対前年比95.5%)となっています。表中の「-」は該当数値が秘匿とされたものです。

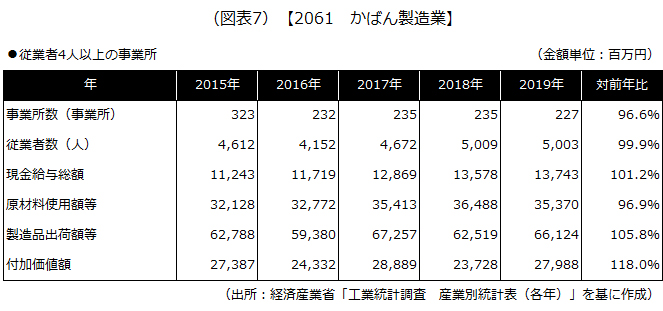

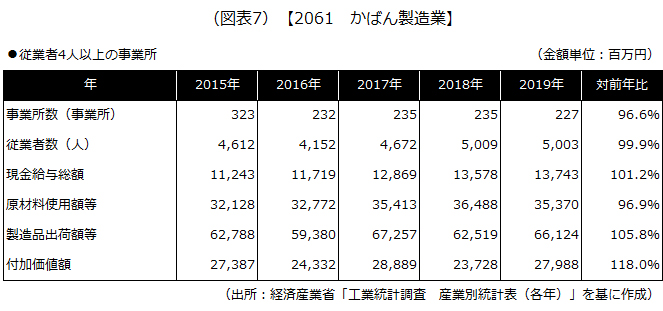

7)かばん製造業

2019年のかばん製造業の事業所数は227事業所(対前年比96.6%)、従業者数は5003人(対前年比99.9%)、製造品出荷額等は661億2400万円(対前年比105.8%)となっています。

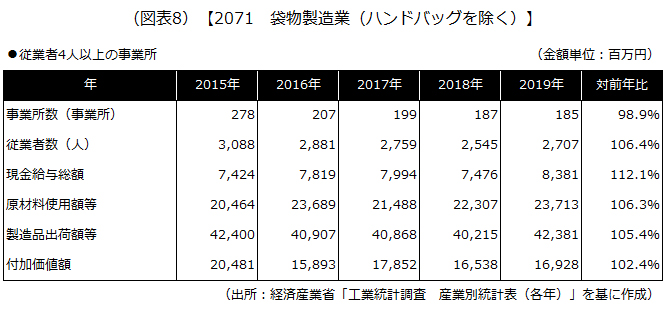

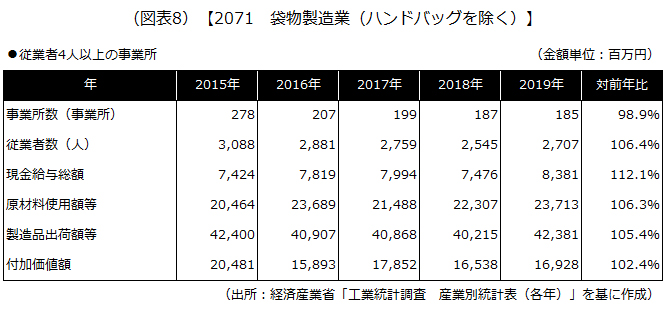

8)袋物製造業(ハンドバッグを除く)

2019年の袋物製造業(ハンドバッグを除く)の事業所数は185事業所(対前年比98.9%)、従業者数は2707人(対前年比106.4%)、製造品出荷額等は423億8100万円(対前年比105.4%)となっています。

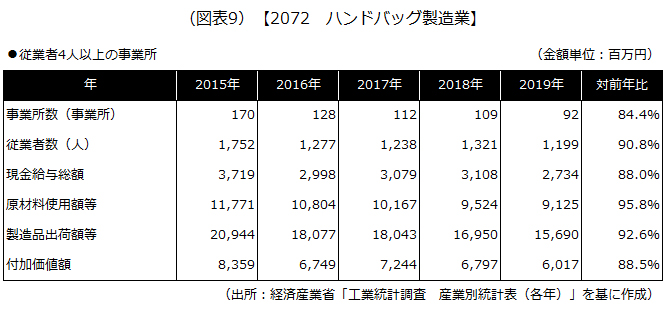

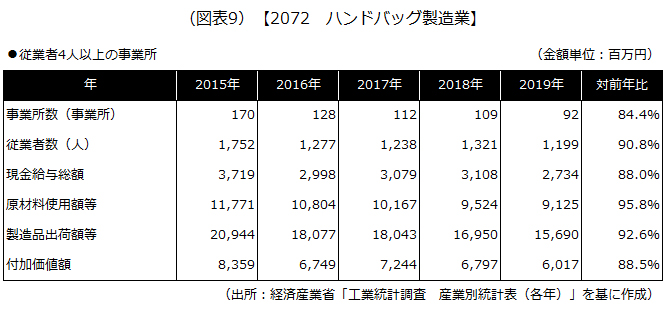

9)ハンドバッグ製造業

2019年のハンドバッグ製造業の事業所数は92事業所(対前年比84.4%)、従業者数は1199人(対前年比90.8%)、製造品出荷額等は156億9000万円(対前年比92.6%)となっています。

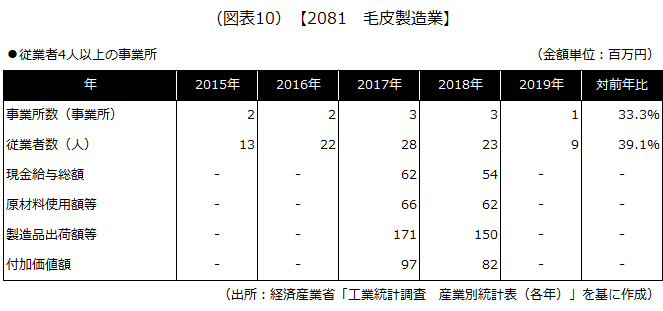

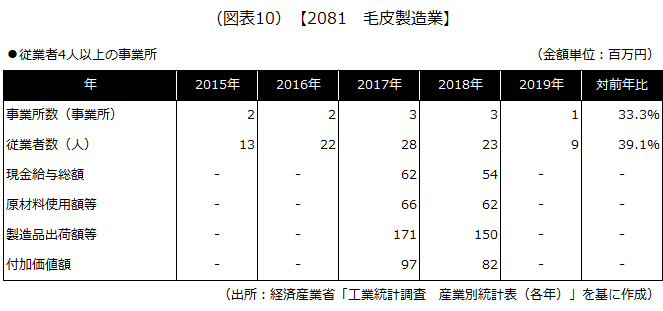

10)毛皮製造業

2019年の毛皮製造業の事業所数は1事業所(対前年比33.3%)、従業者数は9人(対前年比39.1%)となっています。表中の「-」は該当数値が秘匿とされたものです。

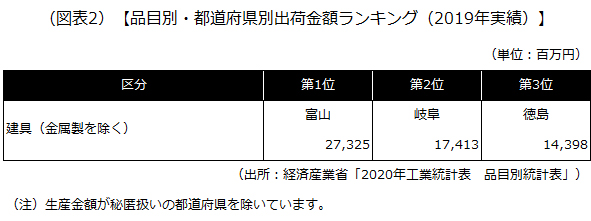

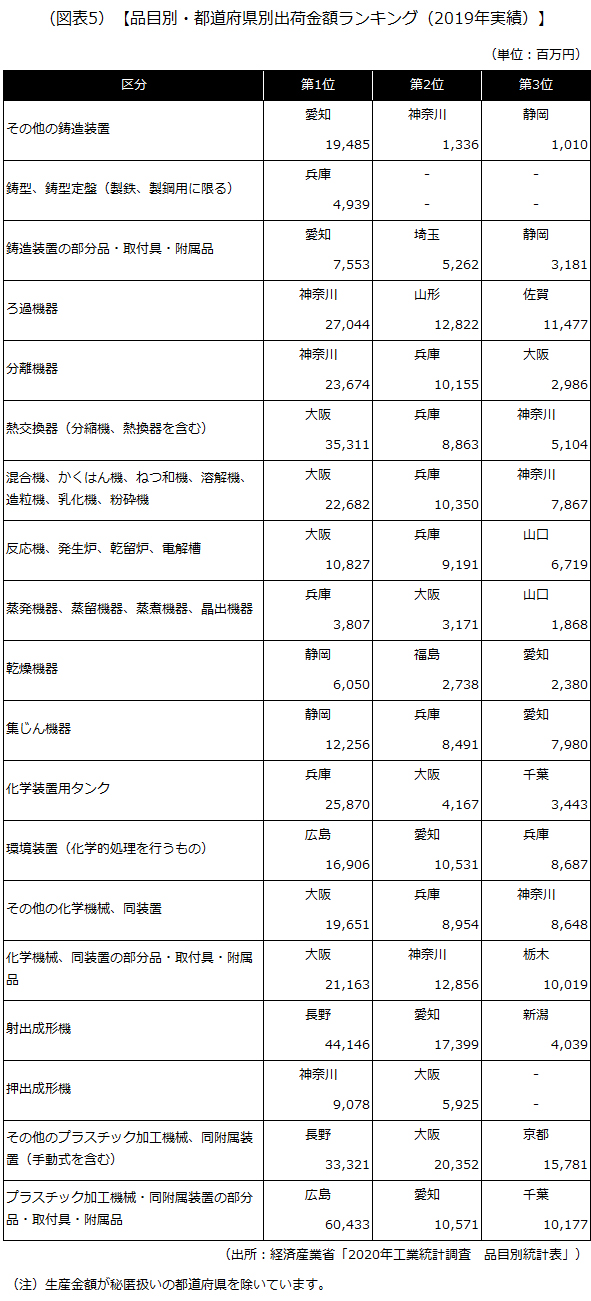

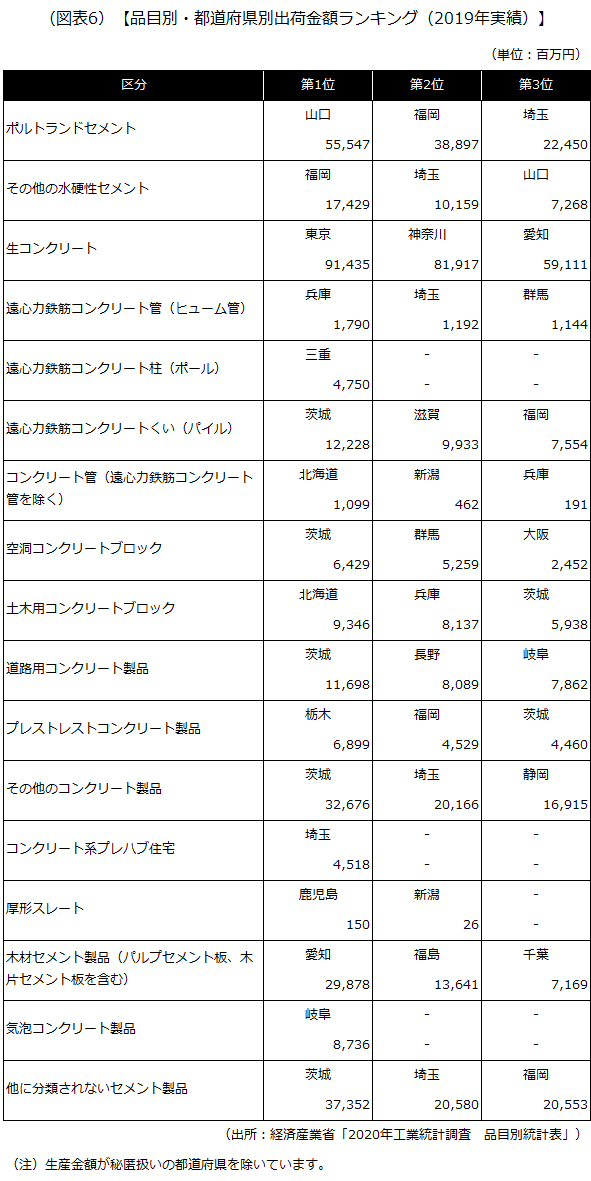

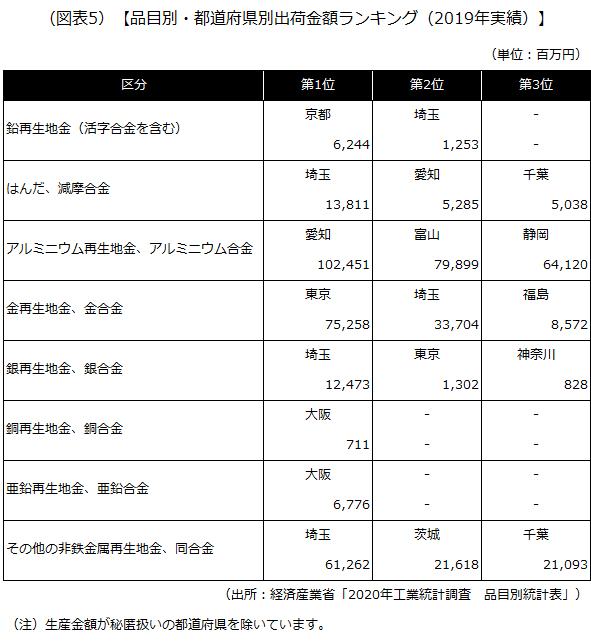

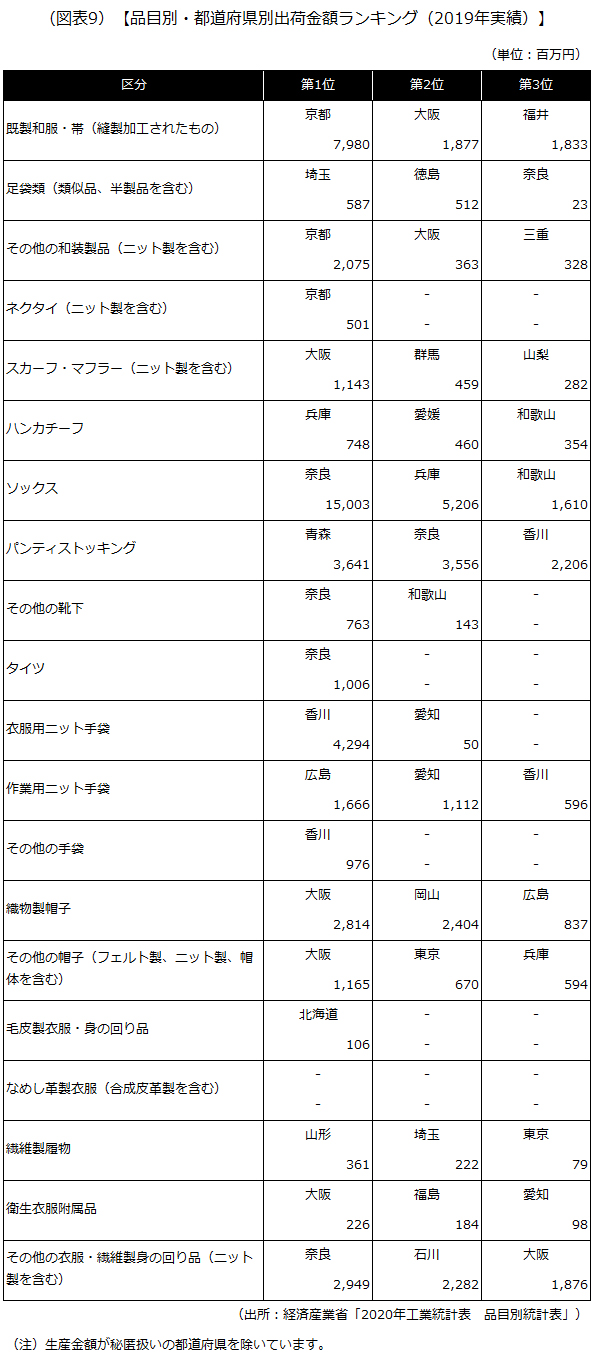

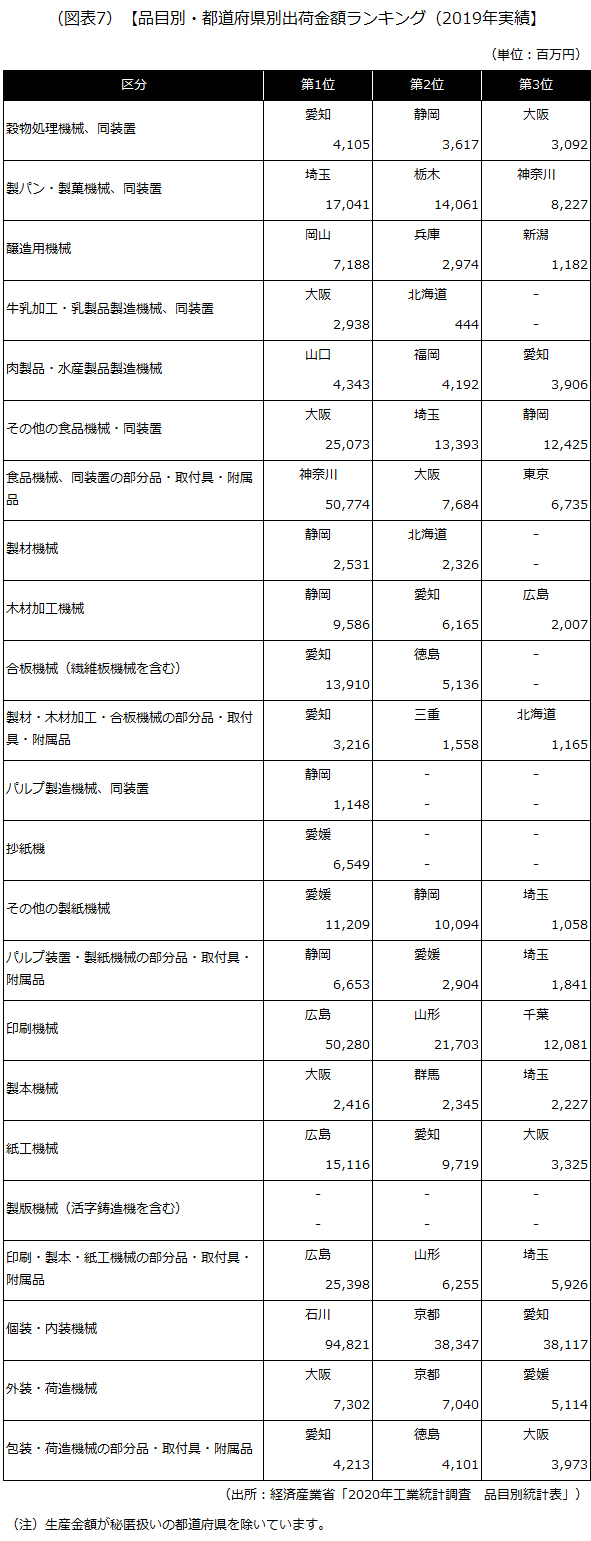

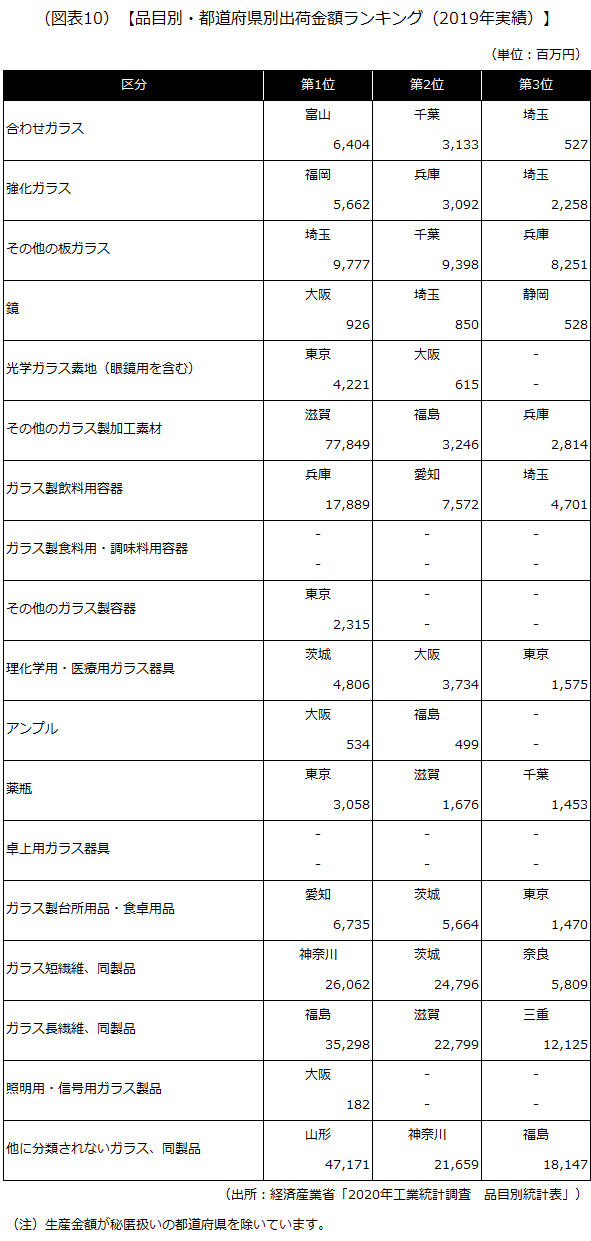

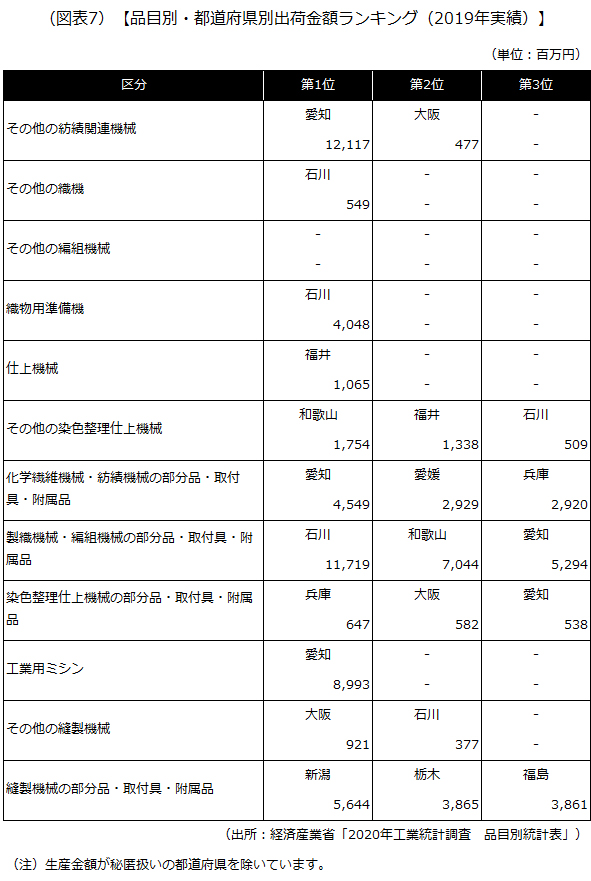

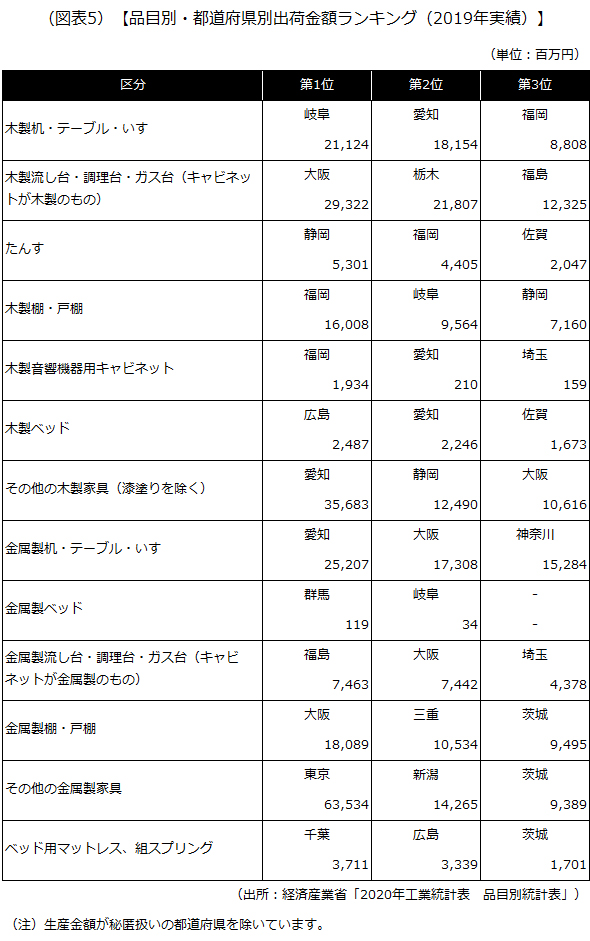

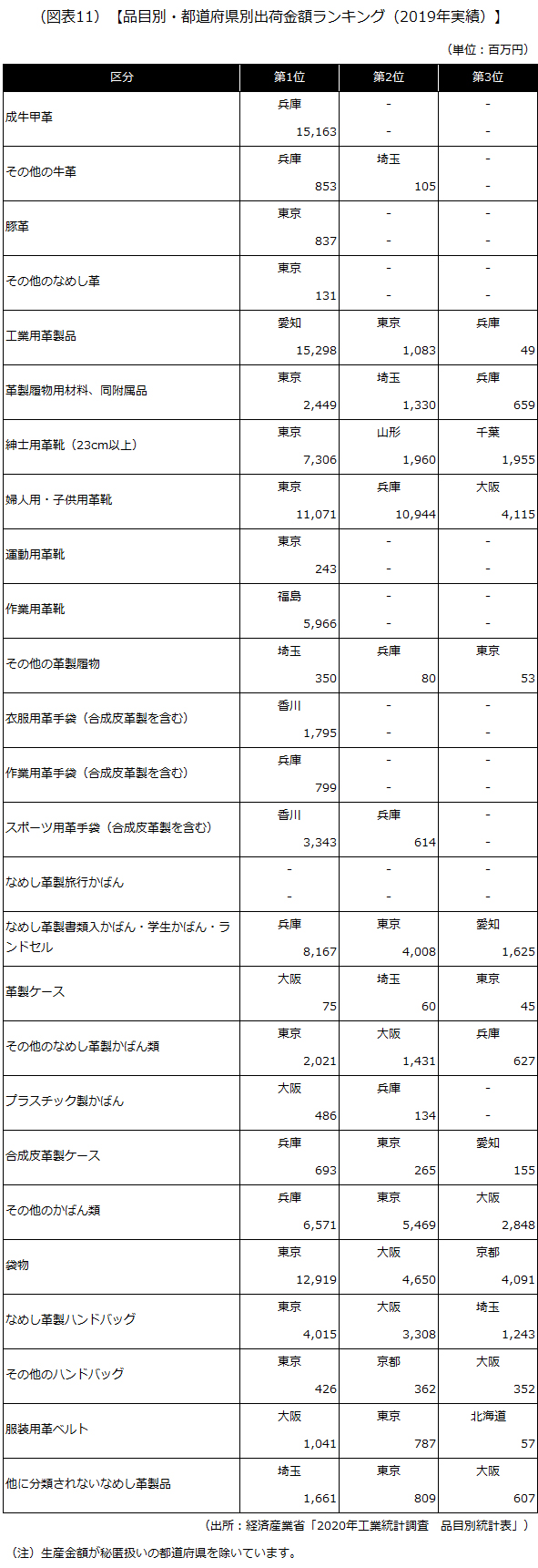

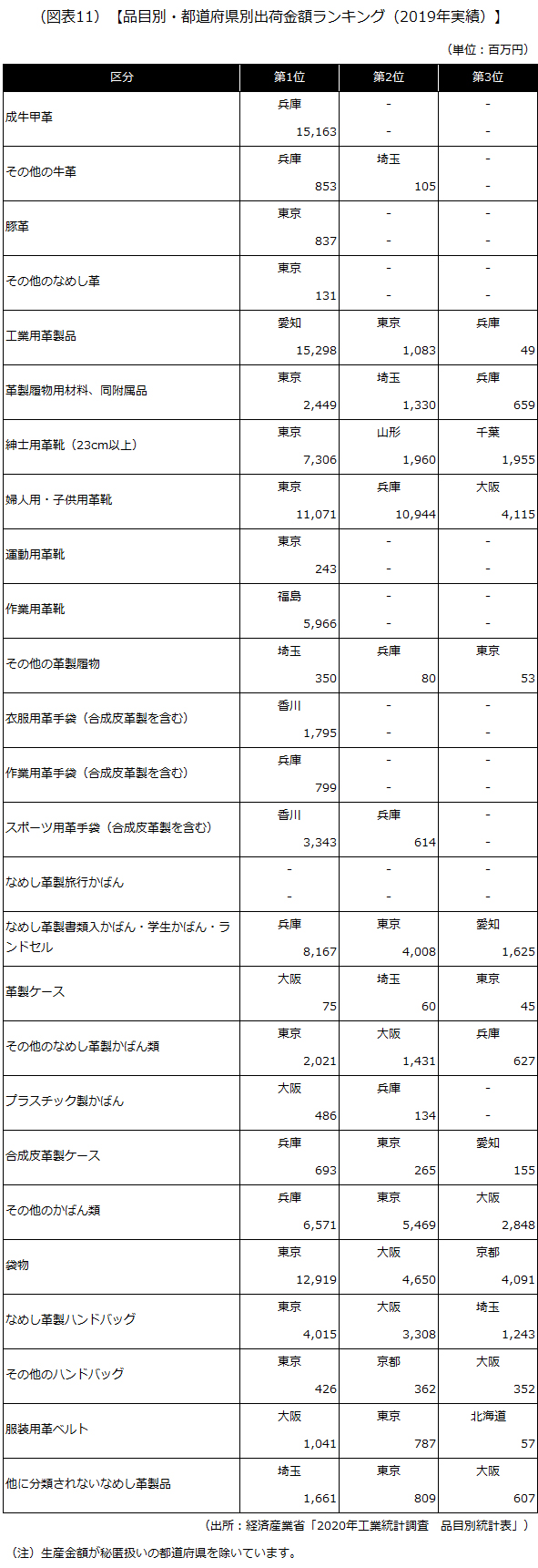

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2019年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2019年実績)は次の通りです。

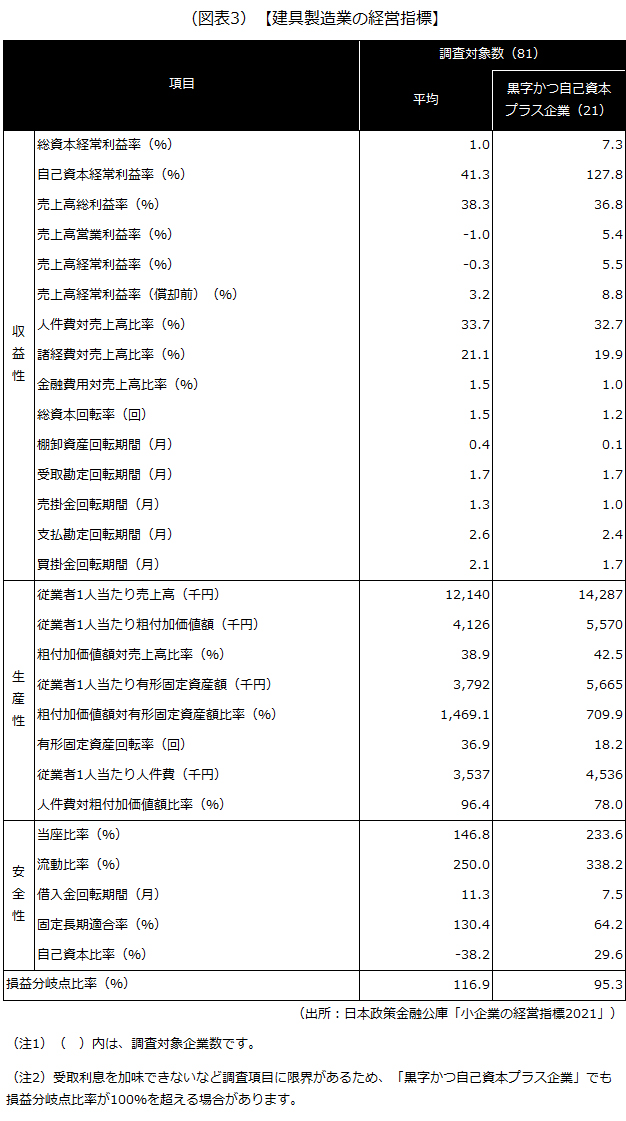

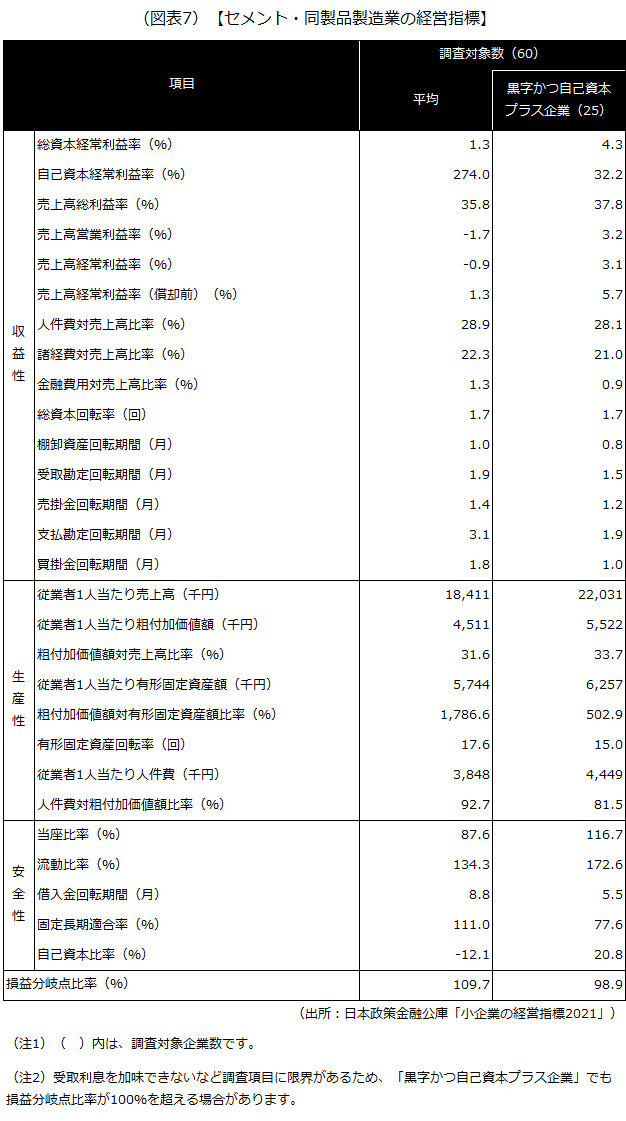

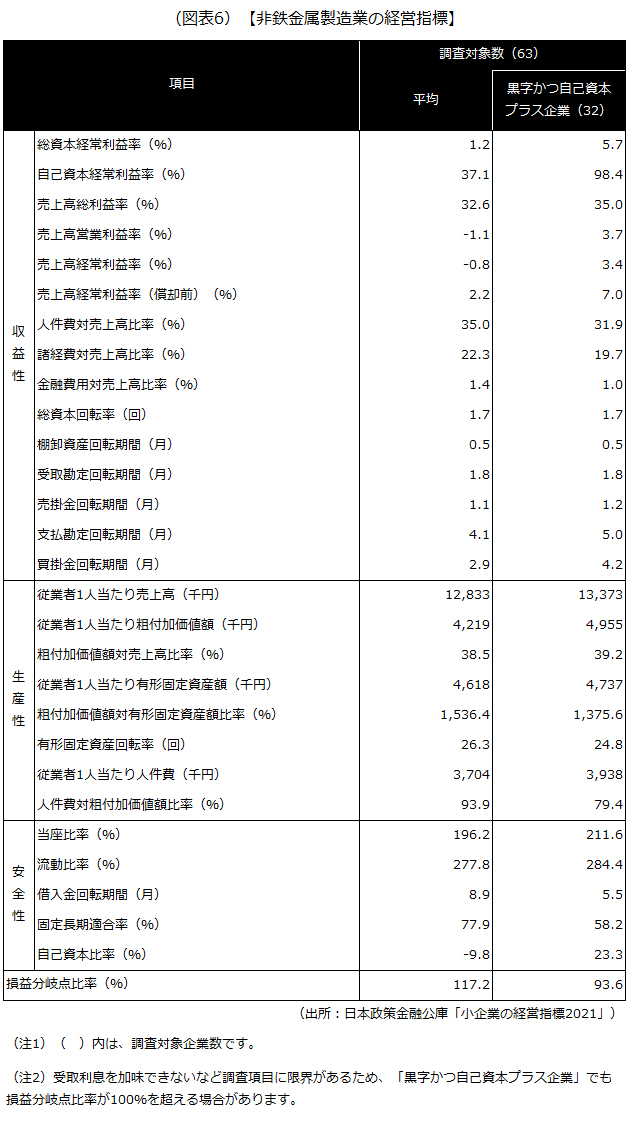

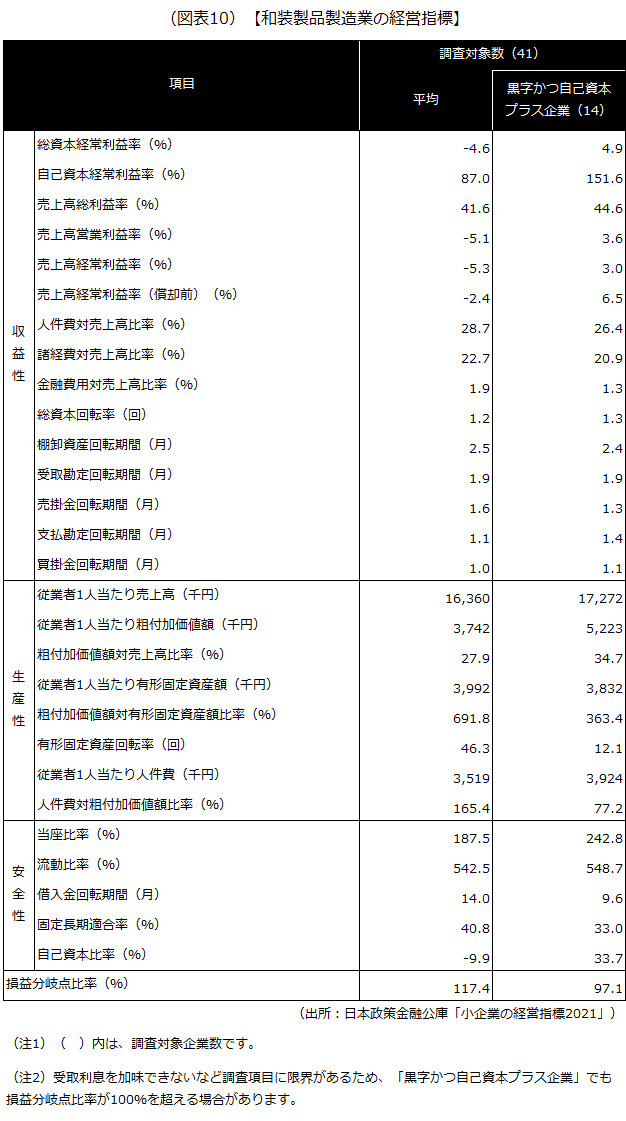

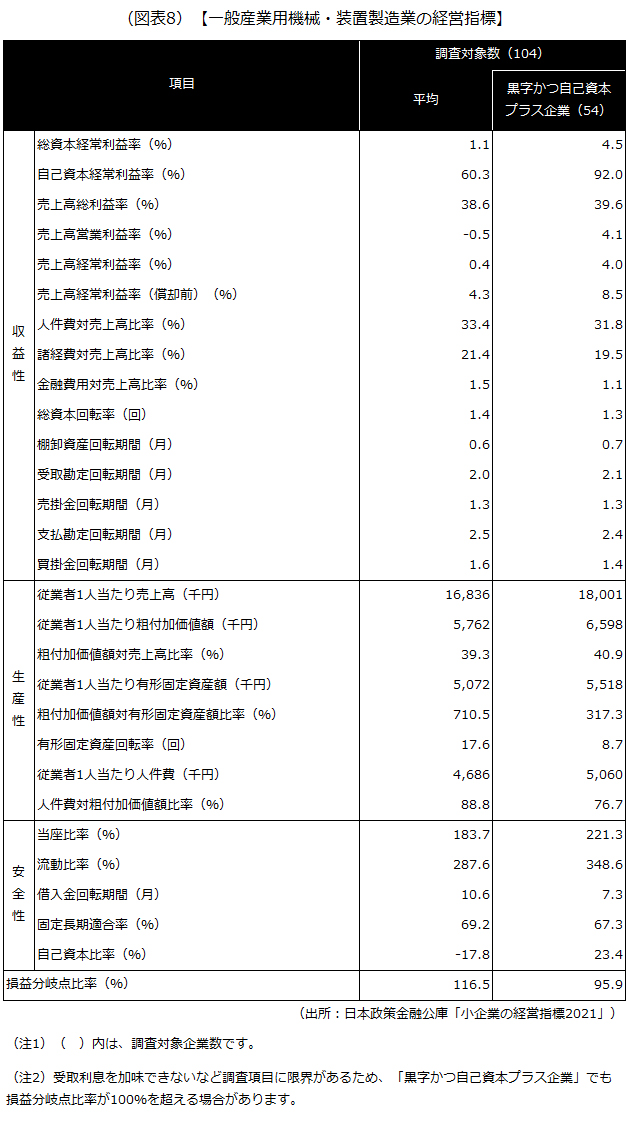

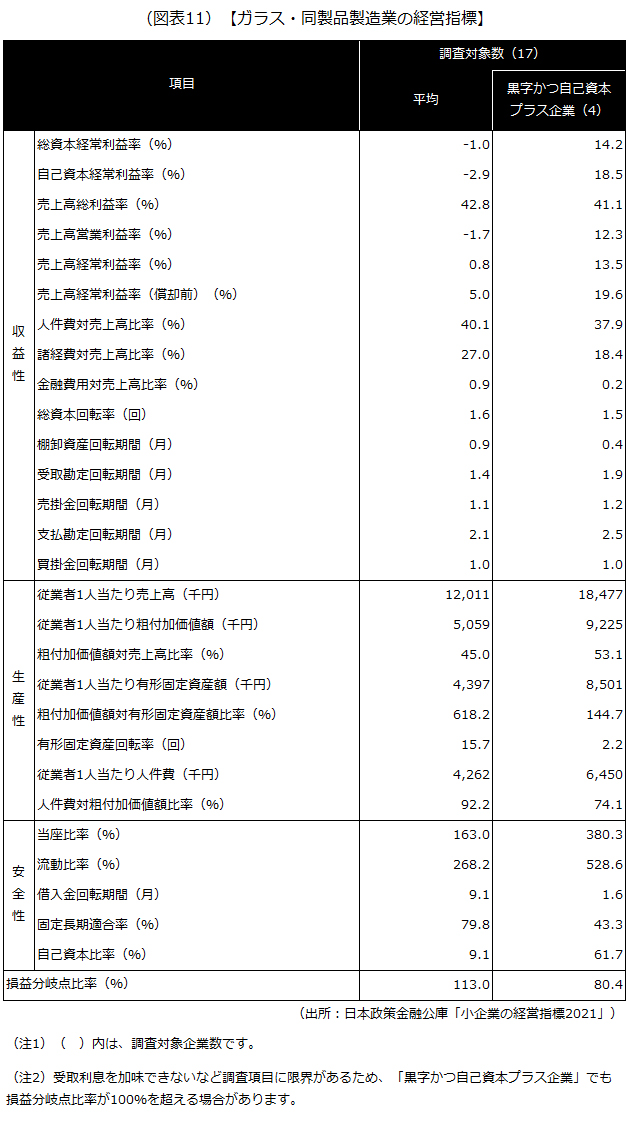

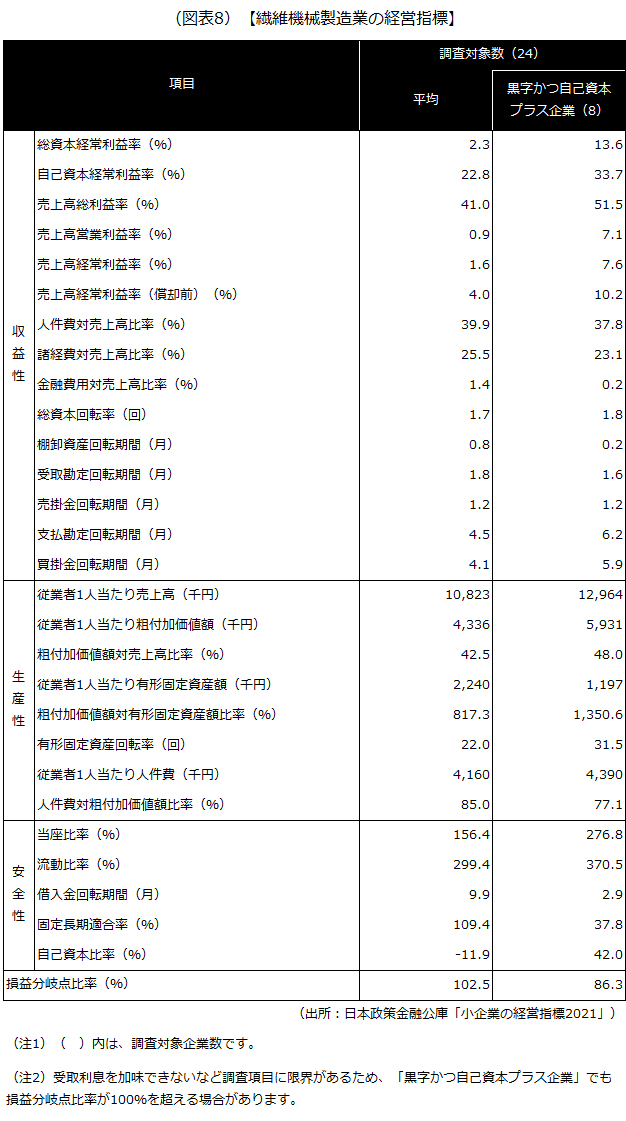

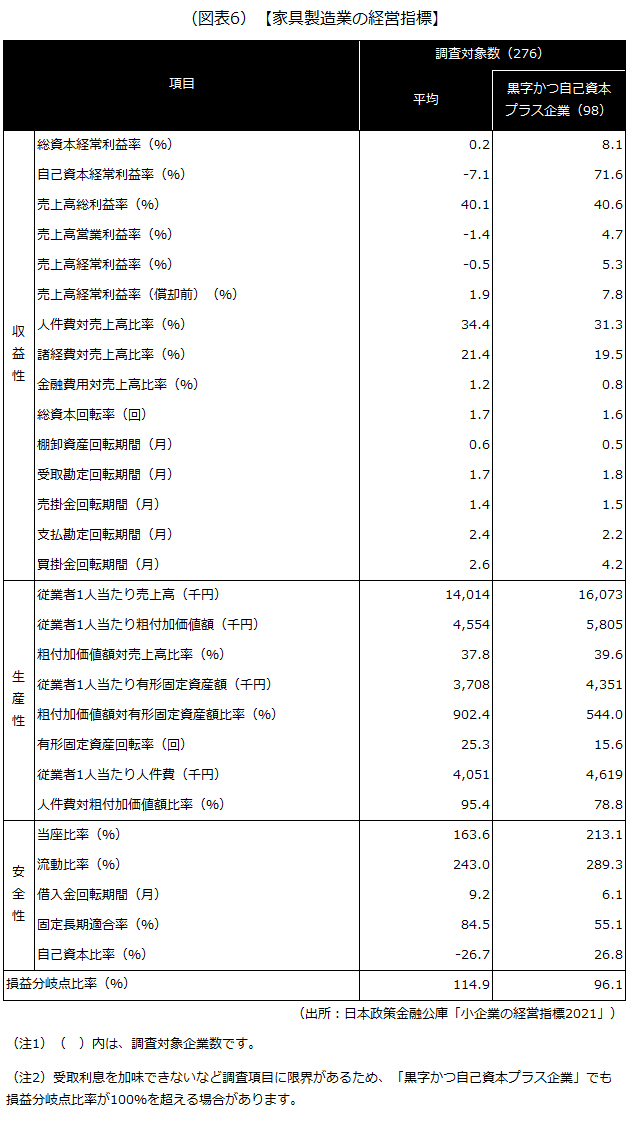

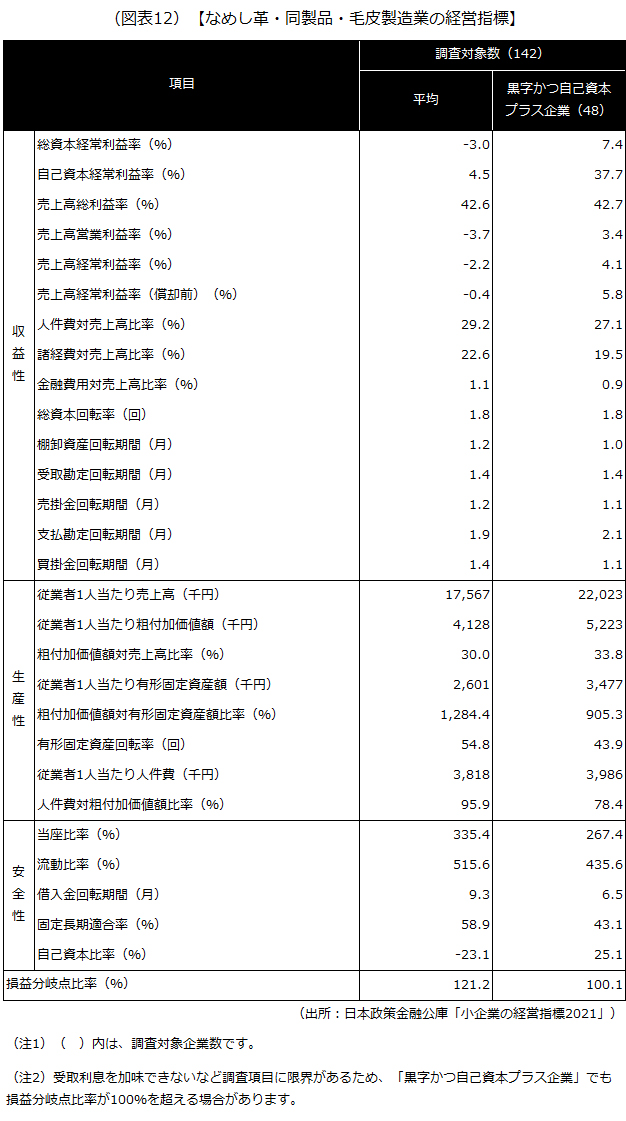

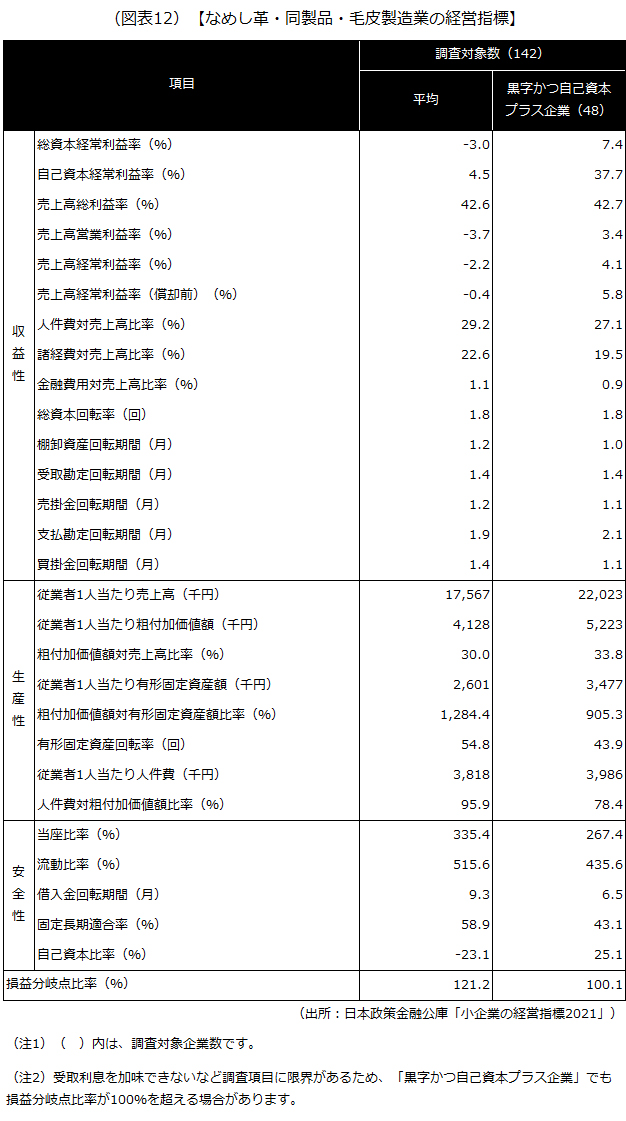

3 経営指標

以上(2022年1月)

pj55056

画像:WATCH_MEDIA_HOUSE-Adobe Stock