書いてあること

- 主な読者:各業種の産業規模、経営指標などを知りたい経営者

- 課題:さまざまなデータを集める必要があり、時間や手間がかかる

- 解決策:事業所数や製造品出荷額等から近年の動向を把握する。経営指標で各業種の平均値を知る

1 業界動向

1)業界全体

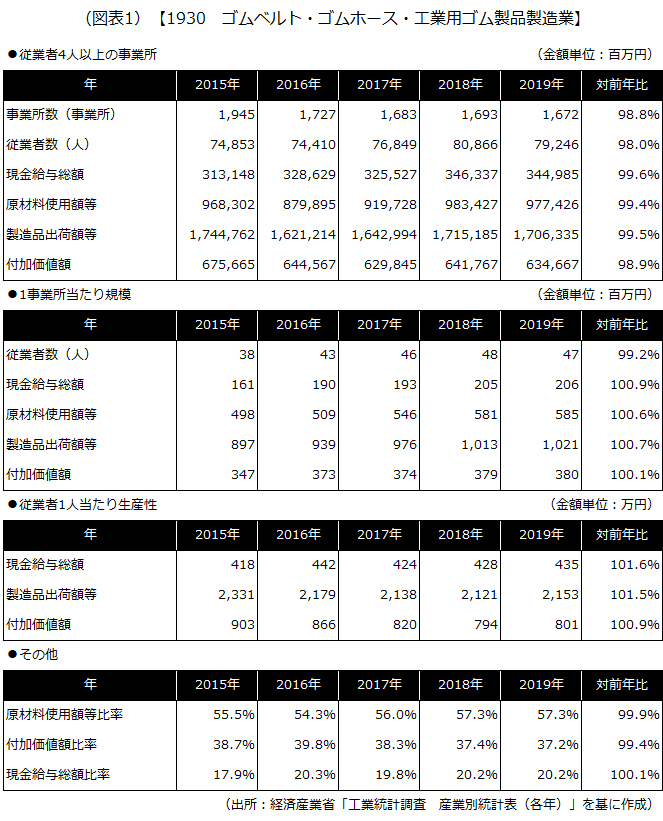

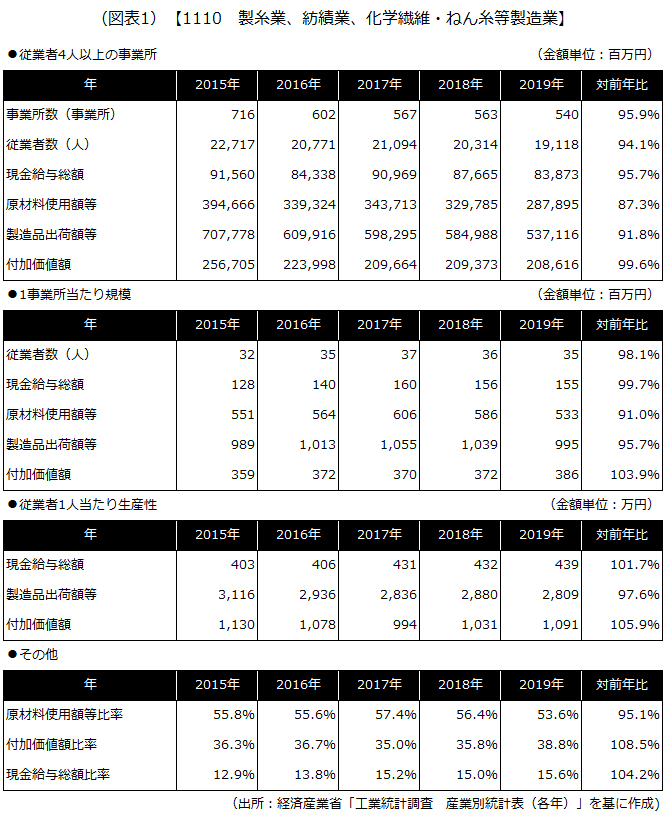

2019年の製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業の事業所数は540事業所(対前年比95.9%)、従業者数は1万9118人(対前年比94.1%)、製造品出荷額等は5371億1600万円(対前年比91.8%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は35人(対前年比98.1%)、現金給与総額は1億5500万円(対前年比99.7%)、原材料使用額等は5億3300万円(対前年比91.0%)、製造品出荷額等は9億9500万円(対前年比95.7%)、付加価値額は3億8600万円(対前年比103.9%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は439万円(対前年比101.7%)、製造品出荷額等は2809万円(対前年比97.6%)、付加価値額は1091万円(対前年比105.9%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は53.6%(対前年比95.1%)、同付加価値額比率は38.8%(対前年比108.5%)、同現金給与総額比率は15.6%(対前年比104.2%)となっています。

2)製糸業

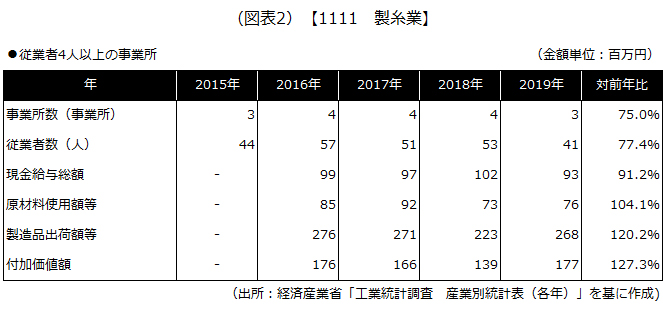

2019年の製糸業の事業所数は3事業所(対前年比75.0%)、従業者数は41人(対前年比77.4%)となっています。表中の「-」は該当数値が秘匿とされたものです。

3)化学繊維製造業

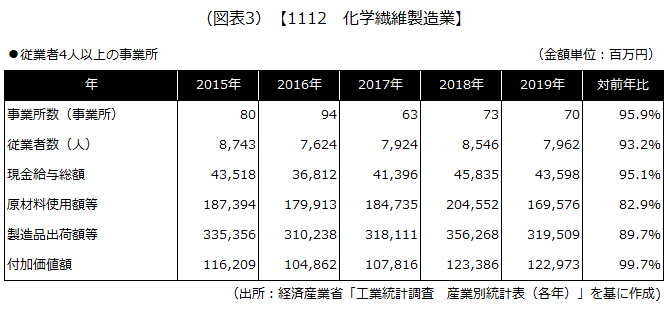

2019年の化学繊維製造業の事業所数は70事業所(対前年比95.9%)、従業者数は7962人(対前年比93.2%)、製造品出荷額等は3195億900万円(対前年比89.7%)となっています。

4)炭素繊維製造業

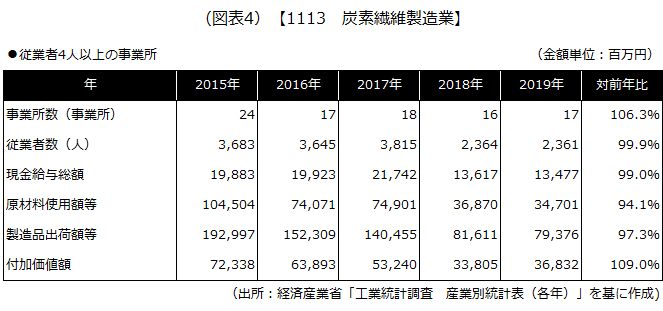

2019年の炭素繊維製造業の事業所数は17事業所(対前年比106.3%)、従業者数は2361人(対前年比99.9%)、製造品出荷額等は793億7600万円(対前年比97.3%)となっています。

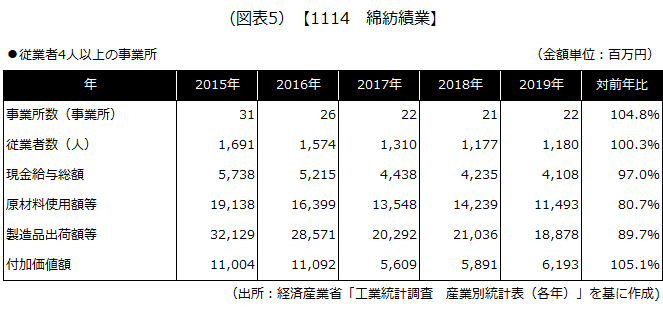

5)綿紡績業

2019年の綿紡績業の事業所数は22事業所(対前年104.8%)、従業者数は1180人(対前年比100.3%)、製造品出荷額等は188億7800万円(対前年比89.7%)となっています。

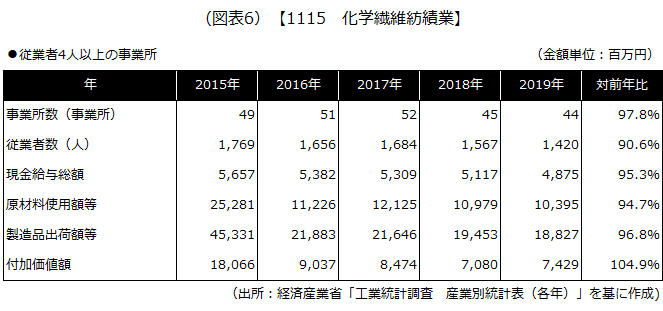

6)化学繊維紡績業

2019年の化学繊維紡績業の事業所数は44事業所(対前年比97.8%)、従業者数は1420人(対前年比90.6%)、製造品出荷額等は188億2700万円(対前年比96.8%)となっています。

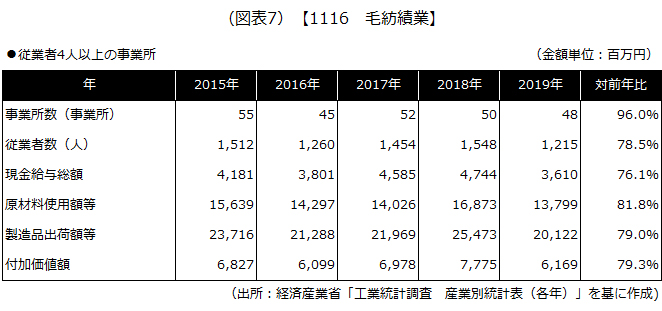

7)毛紡績業

2019年の毛紡績業の事業所数は48事業所(対前年比96.0%)、従業者数は1215人(対前年比78.5%)、製造品出荷額等は201億2200万円(対前年比79.0%)となっています。

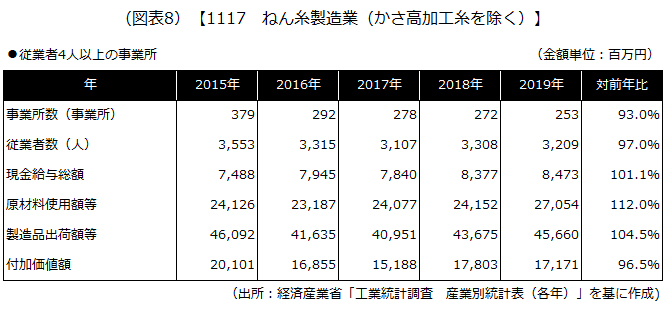

8)ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)

2019年のねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)の事業所数は253事業所(対前年比93.0%)、従業者数は3209人(対前年比97.0%)、製造品出荷額等は456億6000万円(対前年比104.5%)となっています。

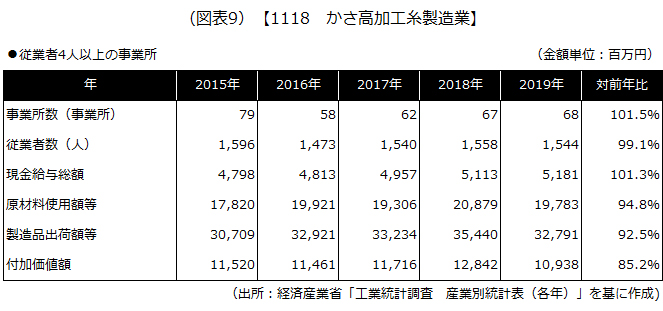

9)かさ高加工糸製造業

2019年のかさ高加工糸製造業の事業所数は68事業所(対前年比101.5%)、従業者数は1544人(対前年比99.1%)、製造品出荷額等は327億9100万円(対前年比92.5%)となっています。

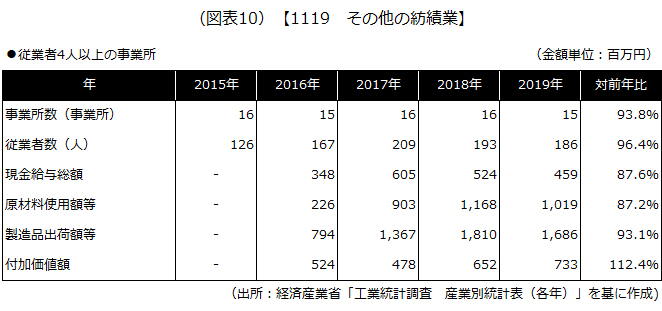

10)その他の紡績業

2019年のその他の紡績業の事業所数は15事業所(対前年比93.8%)、従業者数は186人(対前年比96.4%)となっています。表中の「-」は該当数値が秘匿とされたものです。

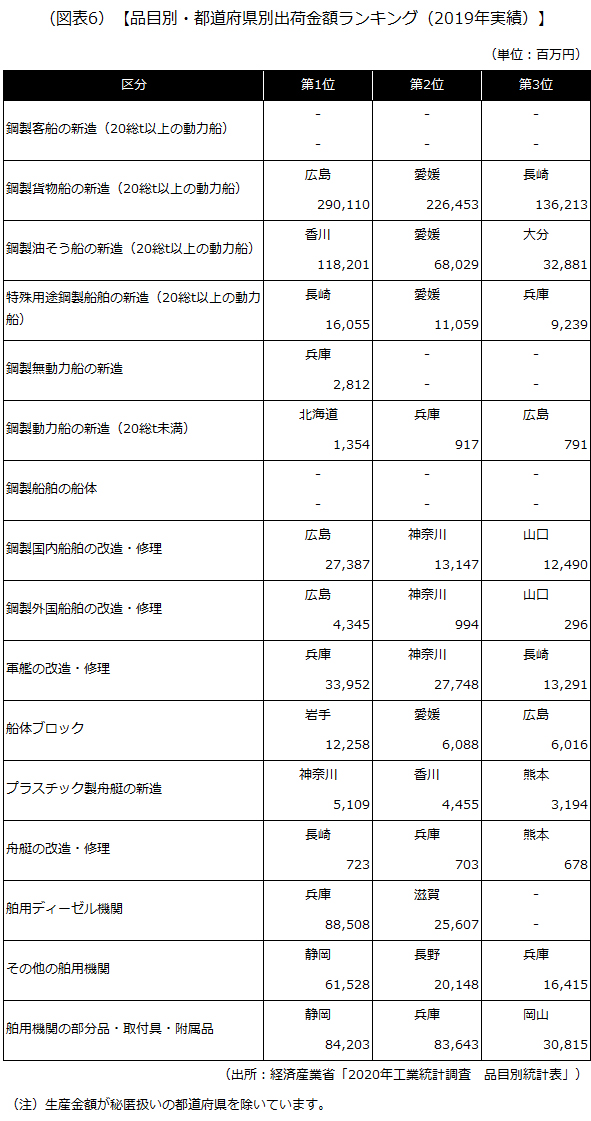

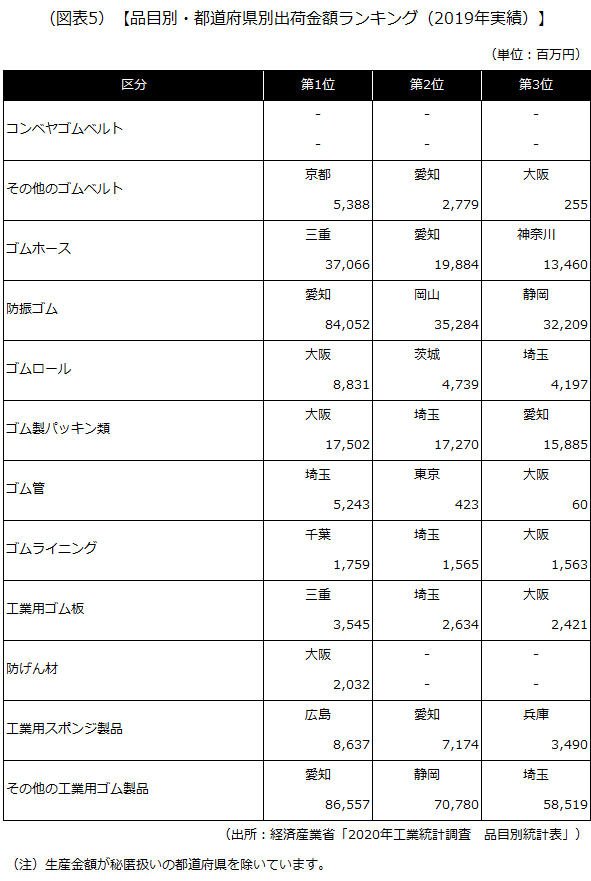

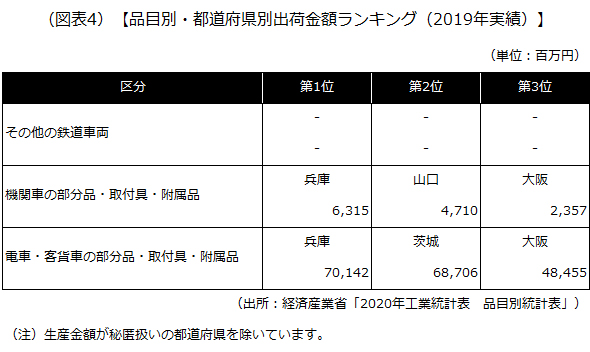

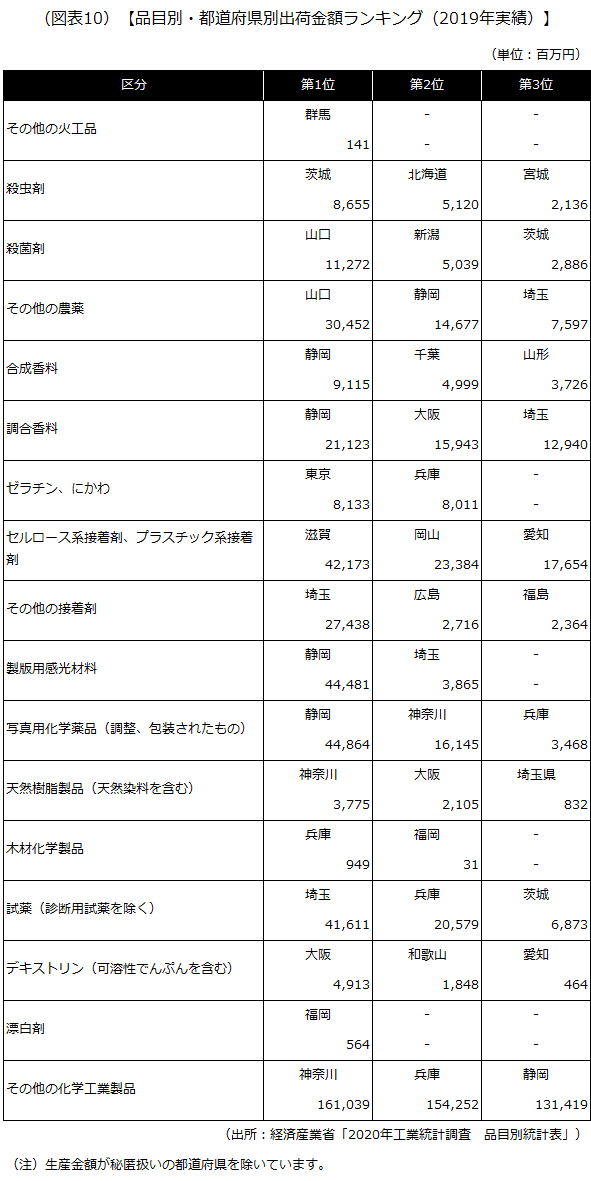

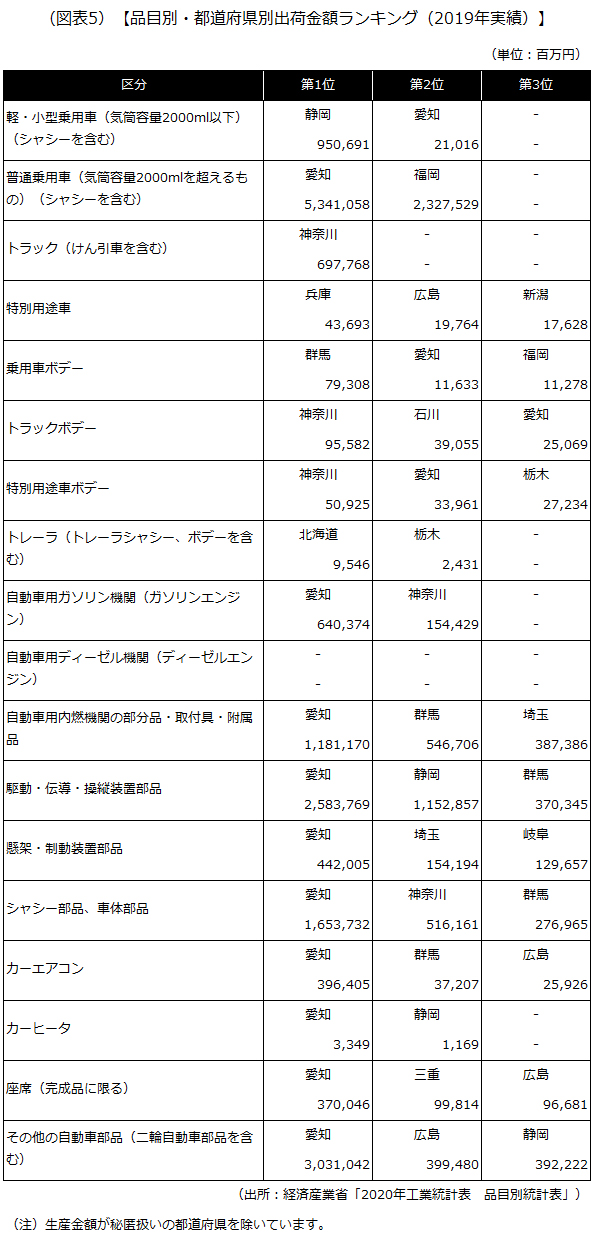

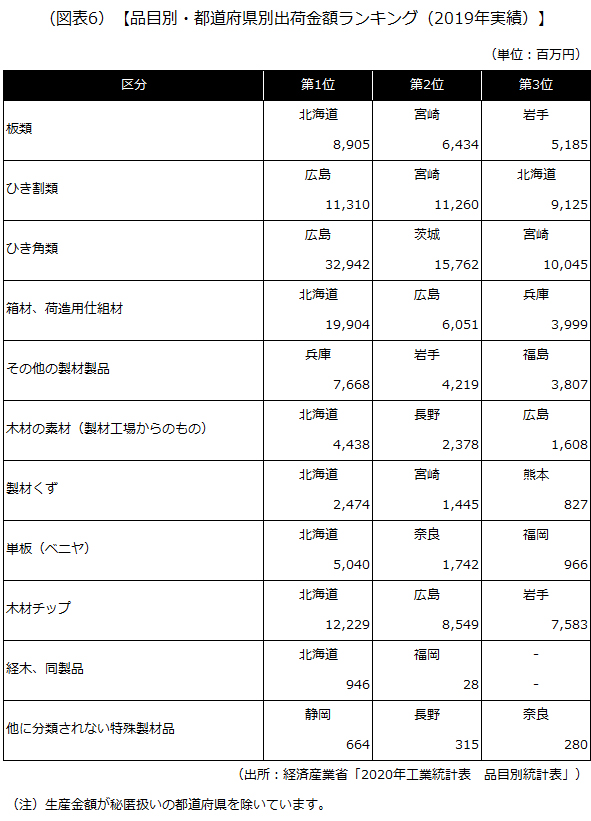

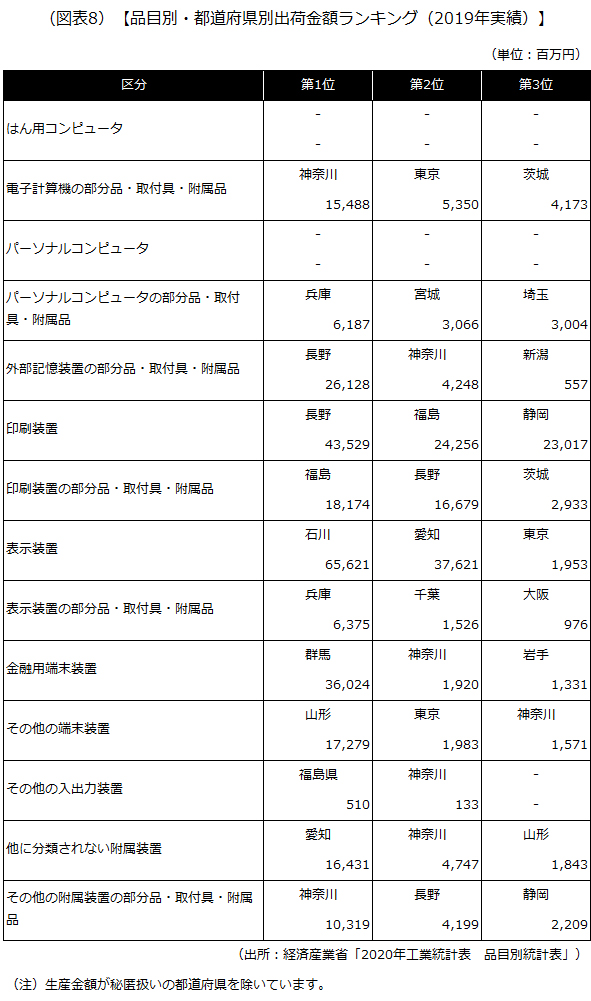

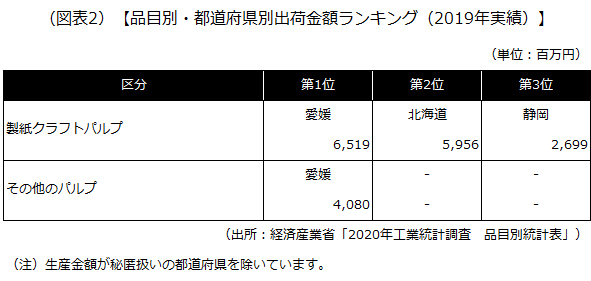

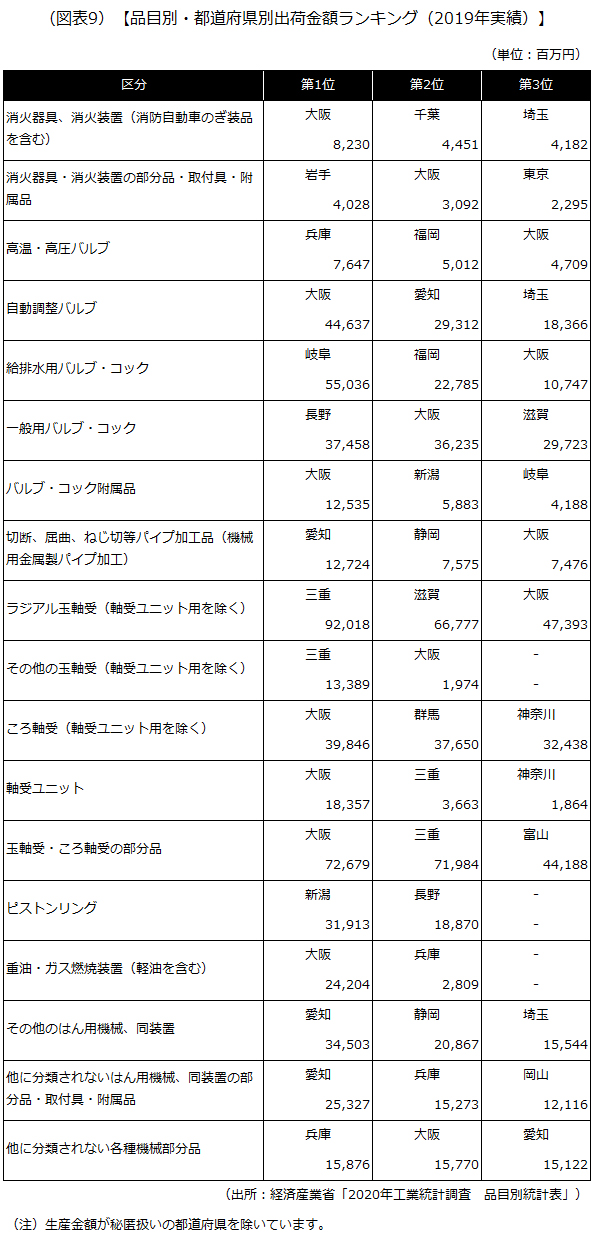

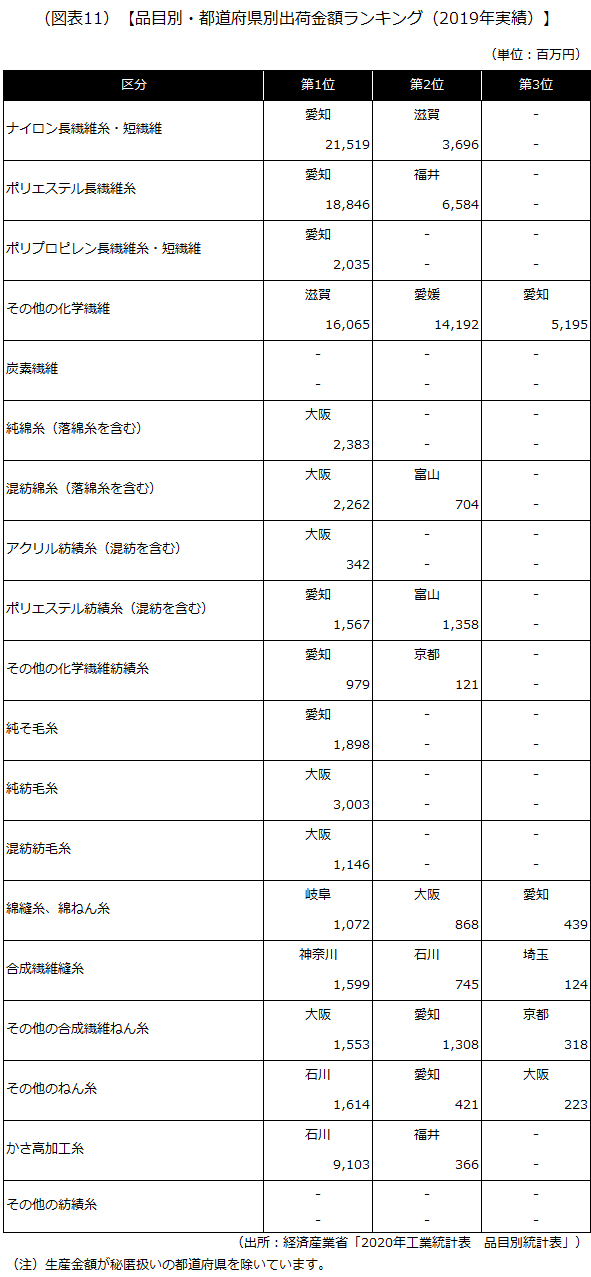

2 品目別出荷金額ランキング(都道府県別・2019年出荷分)

品目別出荷金額ランキング(都道府県別・2019年出荷分)は次の通りです。

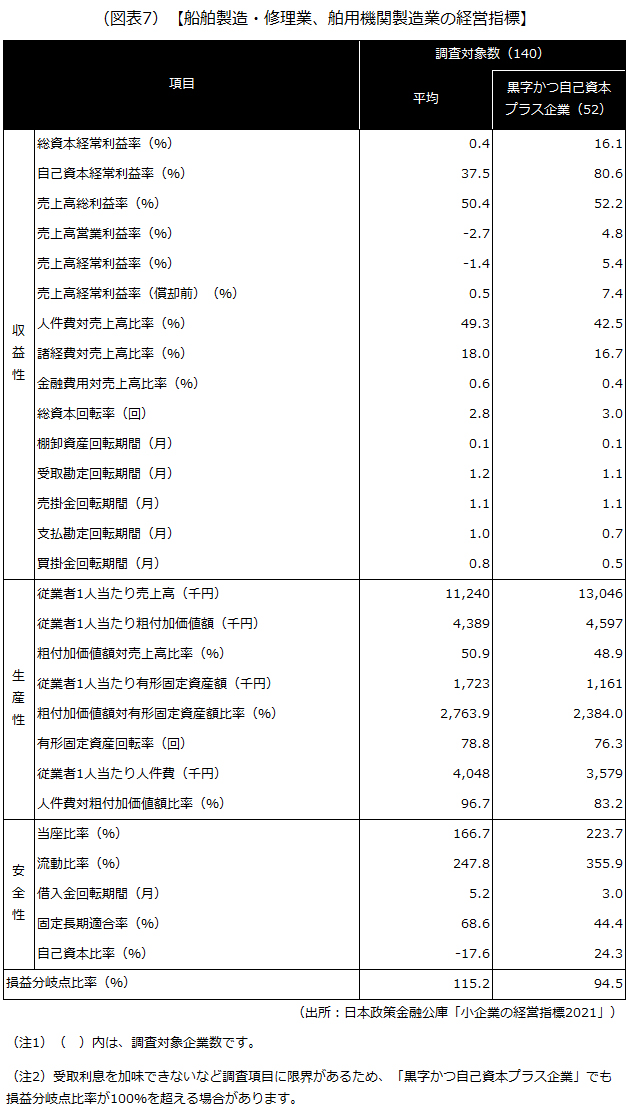

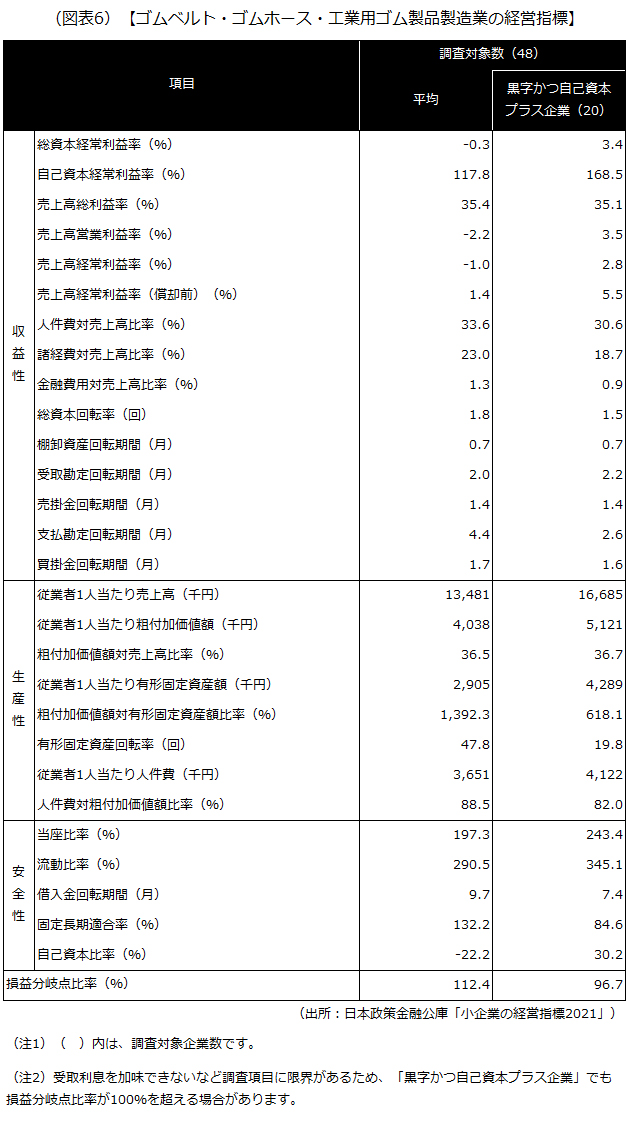

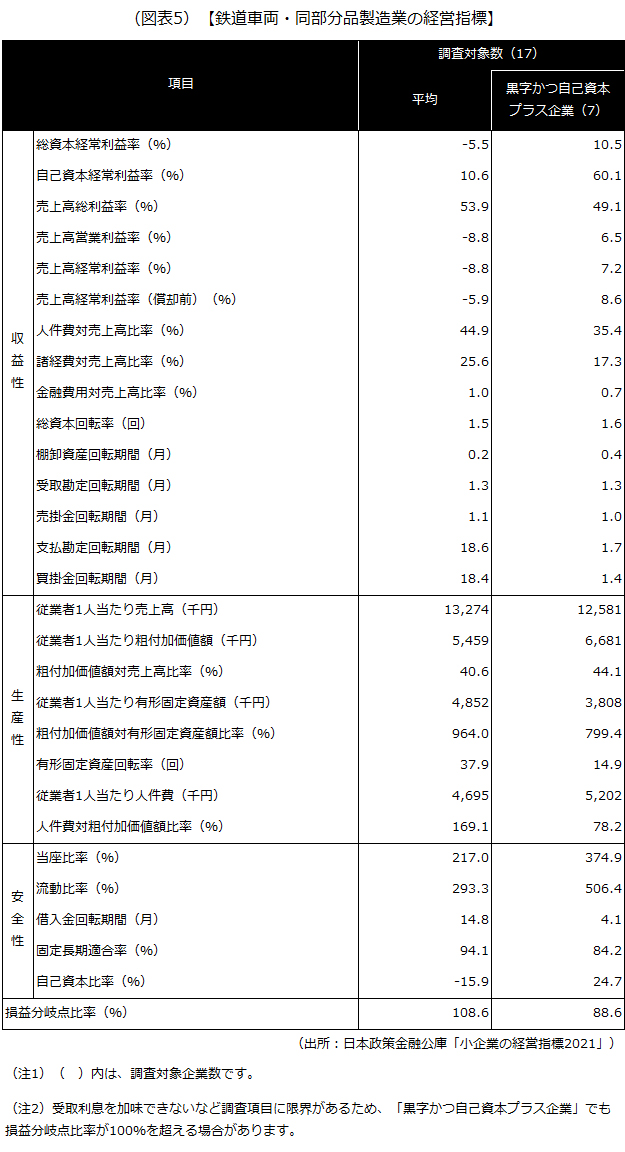

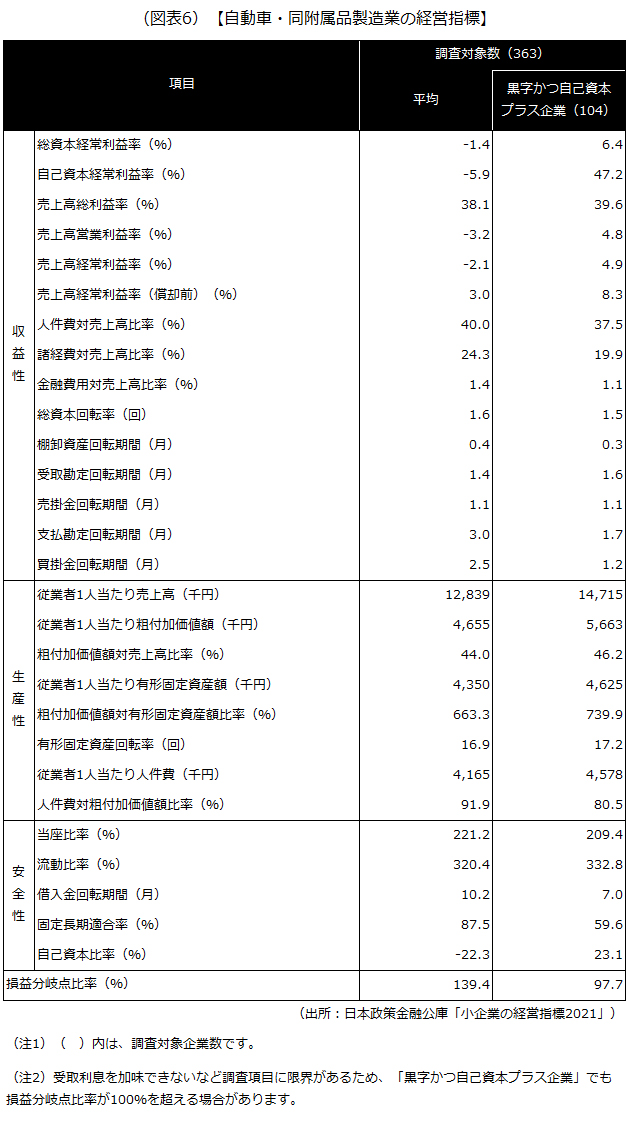

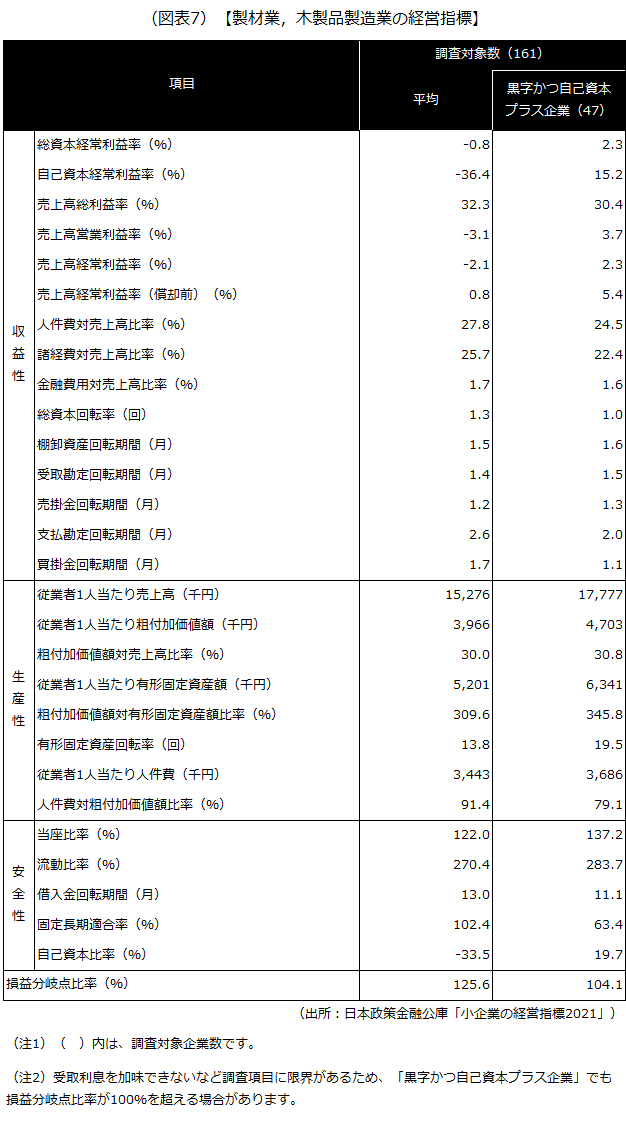

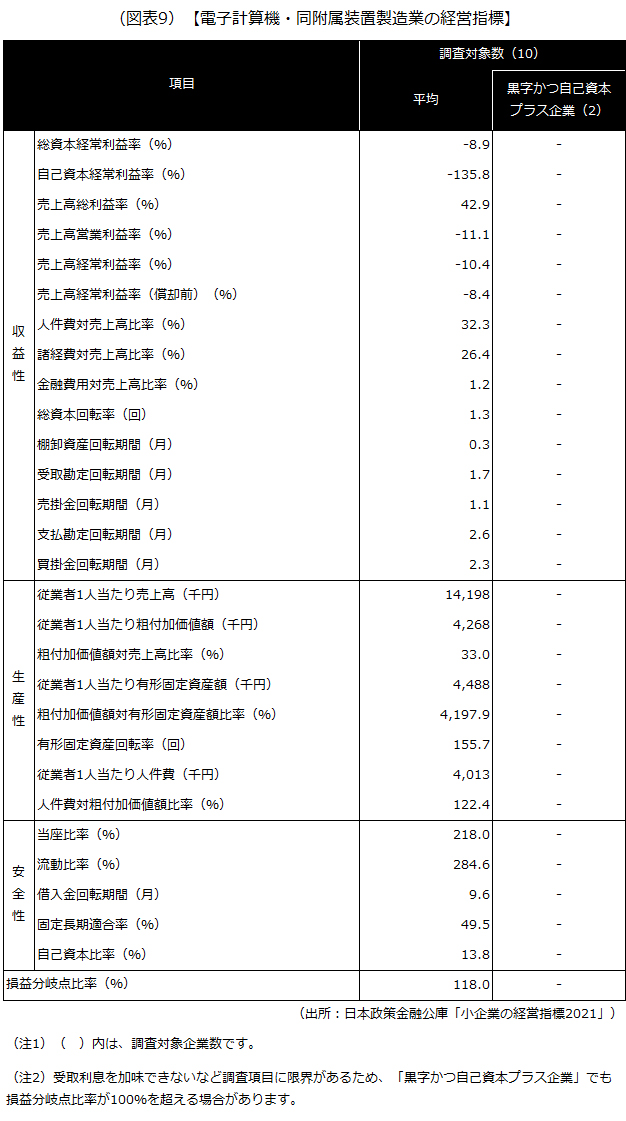

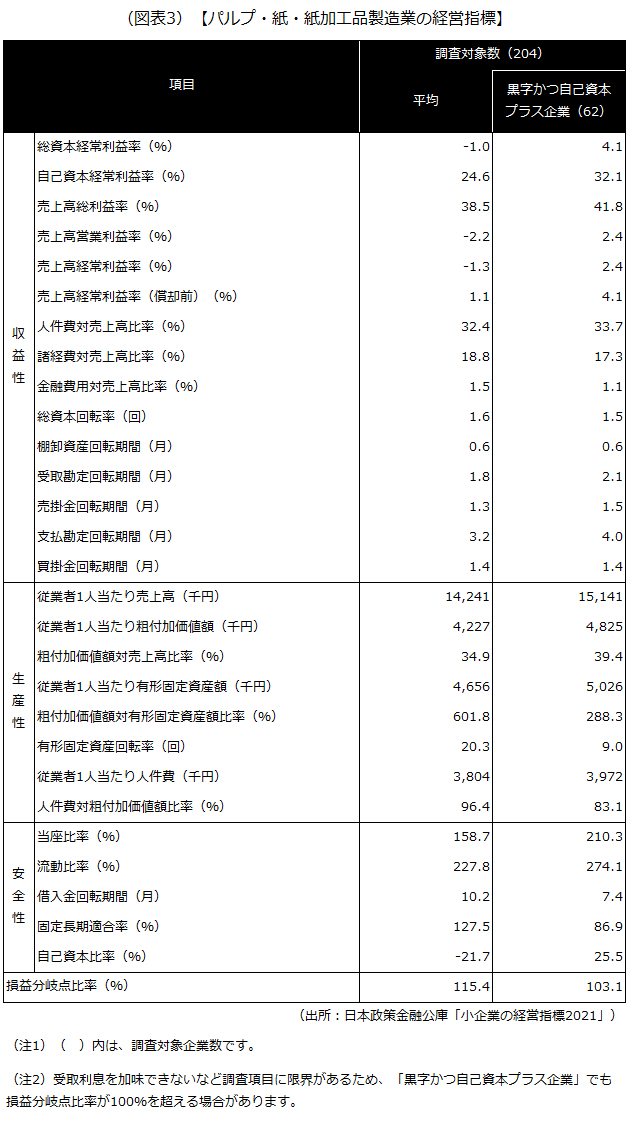

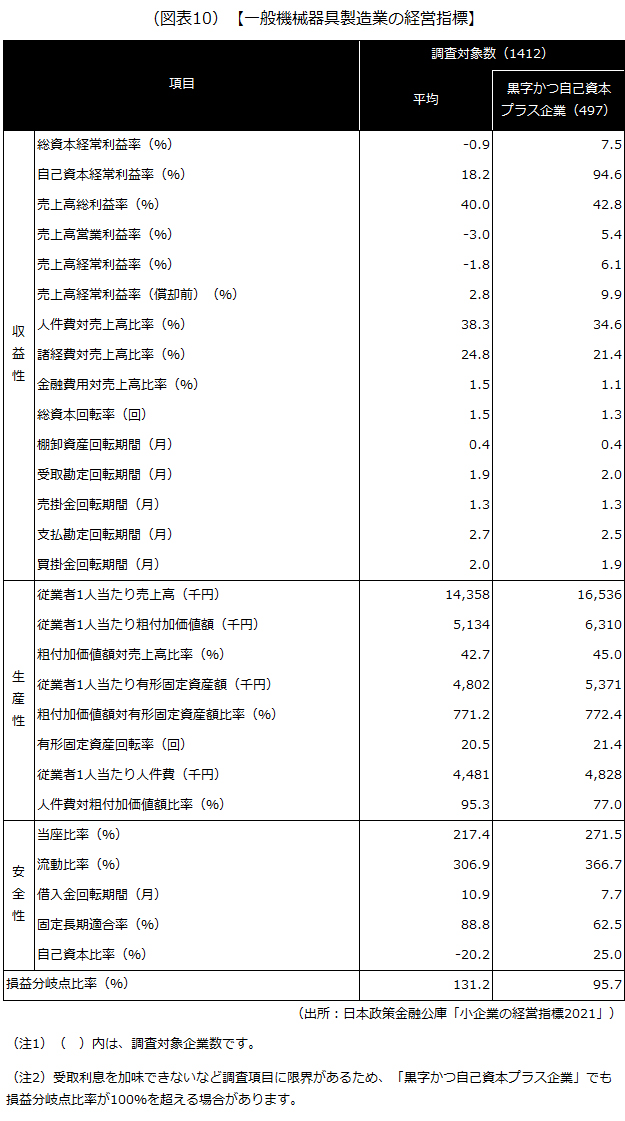

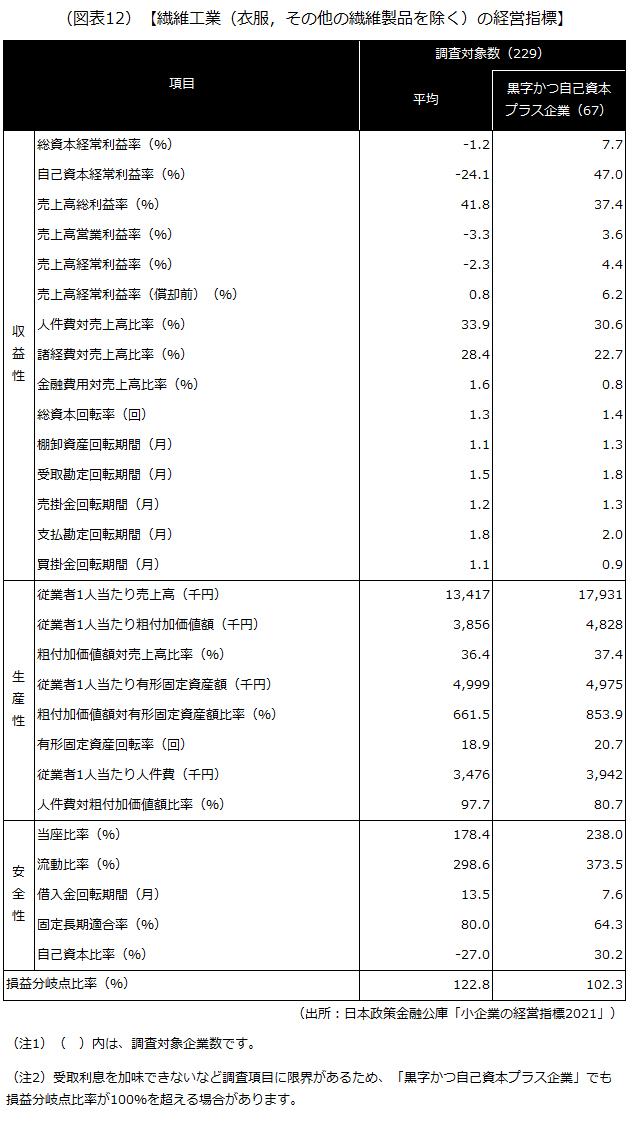

3 経営指標

以上(2021年12月)

pj55015

画像:unsplash