書いてあること

- 主な読者:各業種の産業規模、経営指標などを知りたい経営者

- 課題:さまざまなデータを集める必要があり、時間や手間がかかる

- 解決策:事業所数や製造品出荷額等から近年の動向を把握する。経営指標で各業種の平均値を知る

1 業界動向

1)業界全体

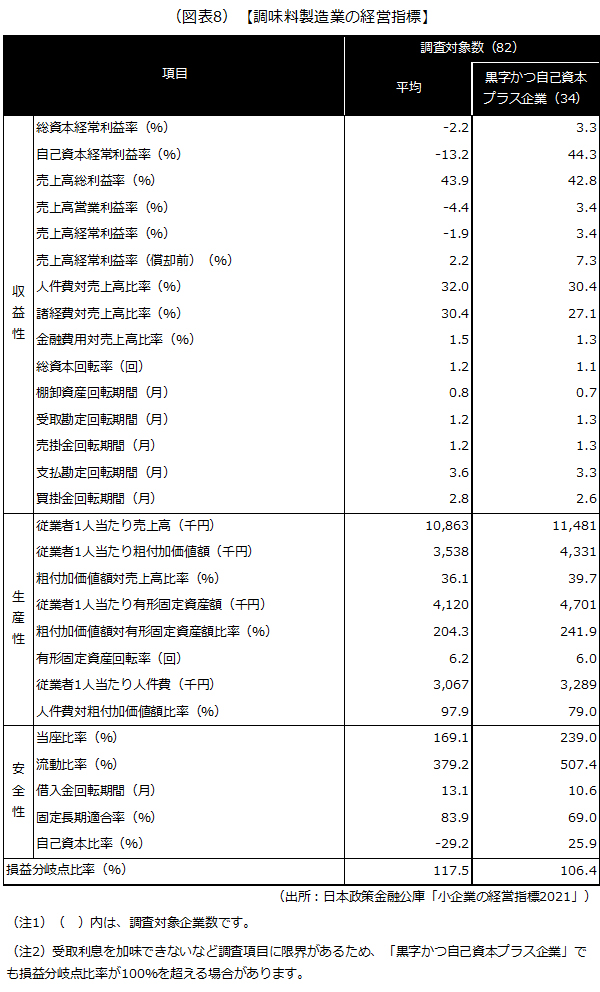

2019年の電気計測器製造業の事業所数は689事業所(対前年比100.1%)、従業者数は4万2646人(対前年比104.7%)、製造品出荷額等は1兆3260億400万円(対前年比95.6%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は62人(対前年比104.5%)、現金給与総額は3億1900万円(対前年比103.4%)、原材料使用額等は11億2000万円(対前年比97.4%)、製造品出荷額等は19億2500万円(対前年比95.5%)、付加価値額は7億3600万円(対前年比90.2%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は516万円(対前年比98.9%)、製造品出荷額等は3109万円(対前年比91.4%)、付加価値額は1188万円(対前年比86.4%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は58.2%(対前年比102.0%)、同付加価値額比率は38.2%(対前年比94.5%)、同現金給与総額比率は16.6%(対前年比108.2%)となっています。

2)電気計測器製造業(別掲を除く)

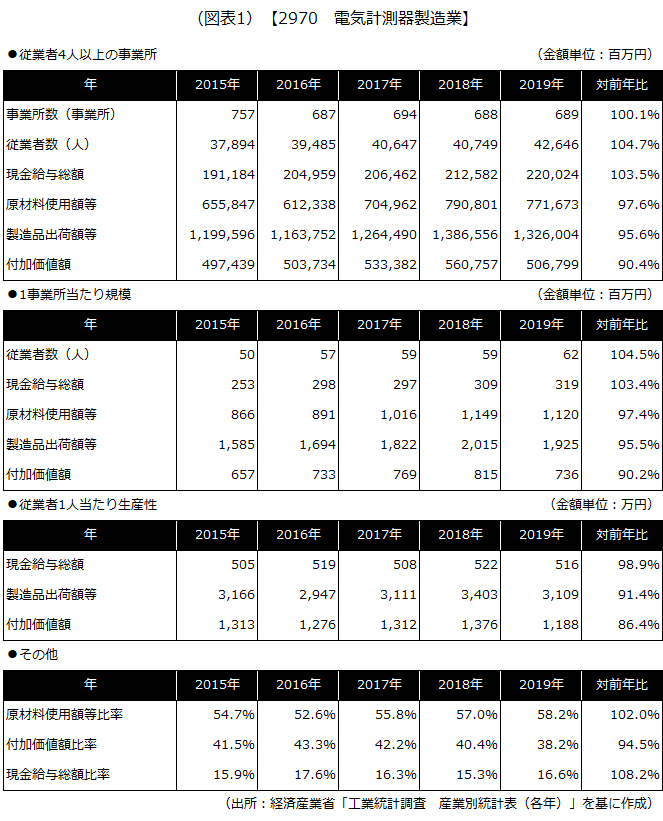

2019年の電気計測器製造業(別掲を除く)の事業所数は373事業所(対前年比101.6%)、従業者数は2万1485人(対前年比103.6%)、製造品出荷額等は5915億2900万円(対前年比96.2%)となっています。

3)工業計器製造業

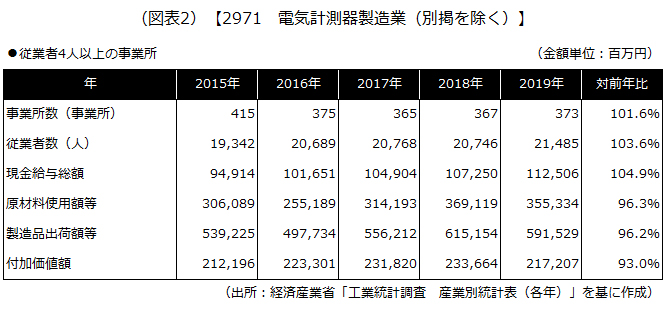

2019年の工業計器製造業の事業所数は212事業所(対前年比100.0%)、従業者数は9400人(対前年比108.0%)、製造品出荷額等は2558億8000万円(対前年比94.1%)となっています。

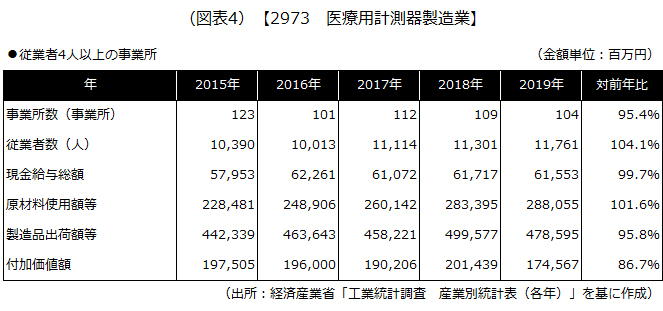

4)医療用計測器製造業

2019年の医療用計測器製造業の事業所数は104事業所(対前年比95.4%)、従業者数は1万1761人(対前年比104.1%)、製造品出荷額等は4785億9500万円(対前年比95.8%)となっています。

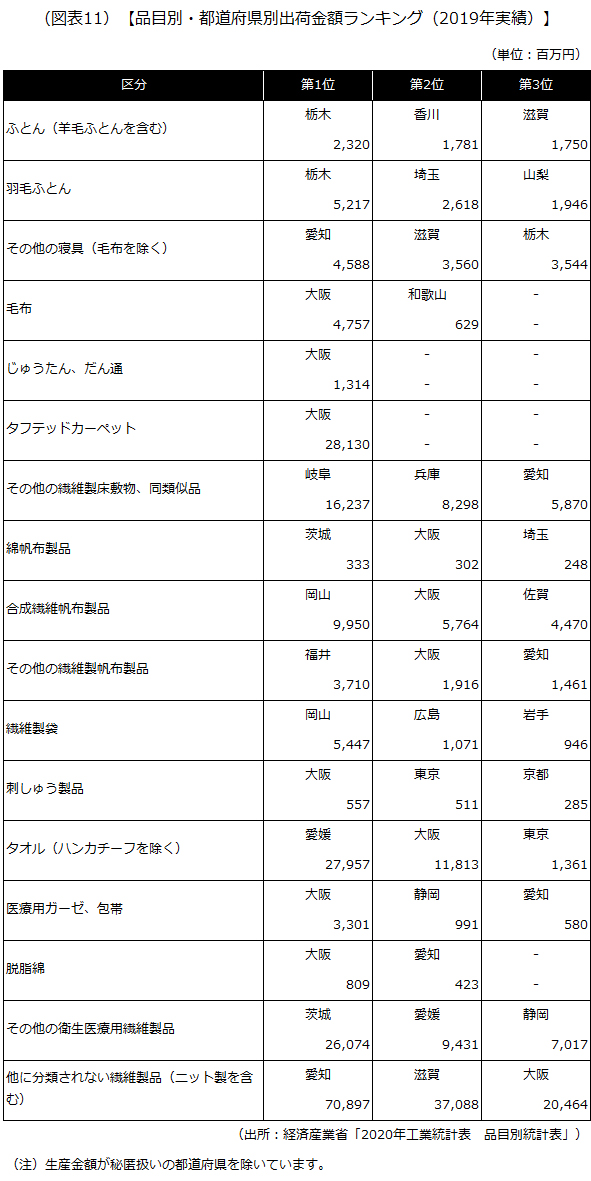

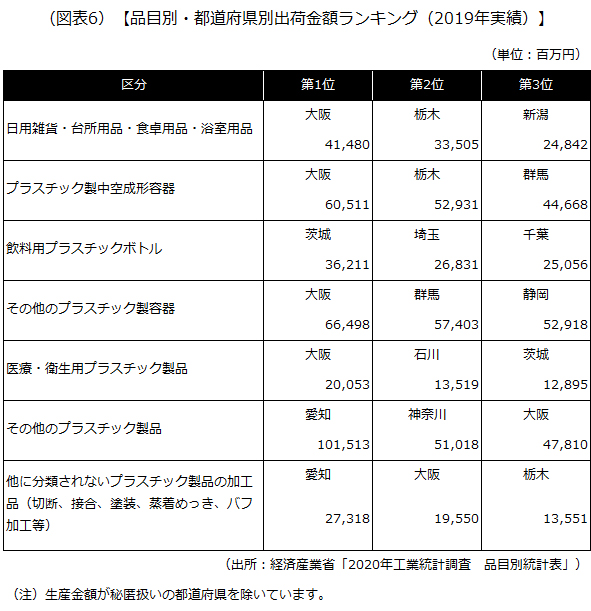

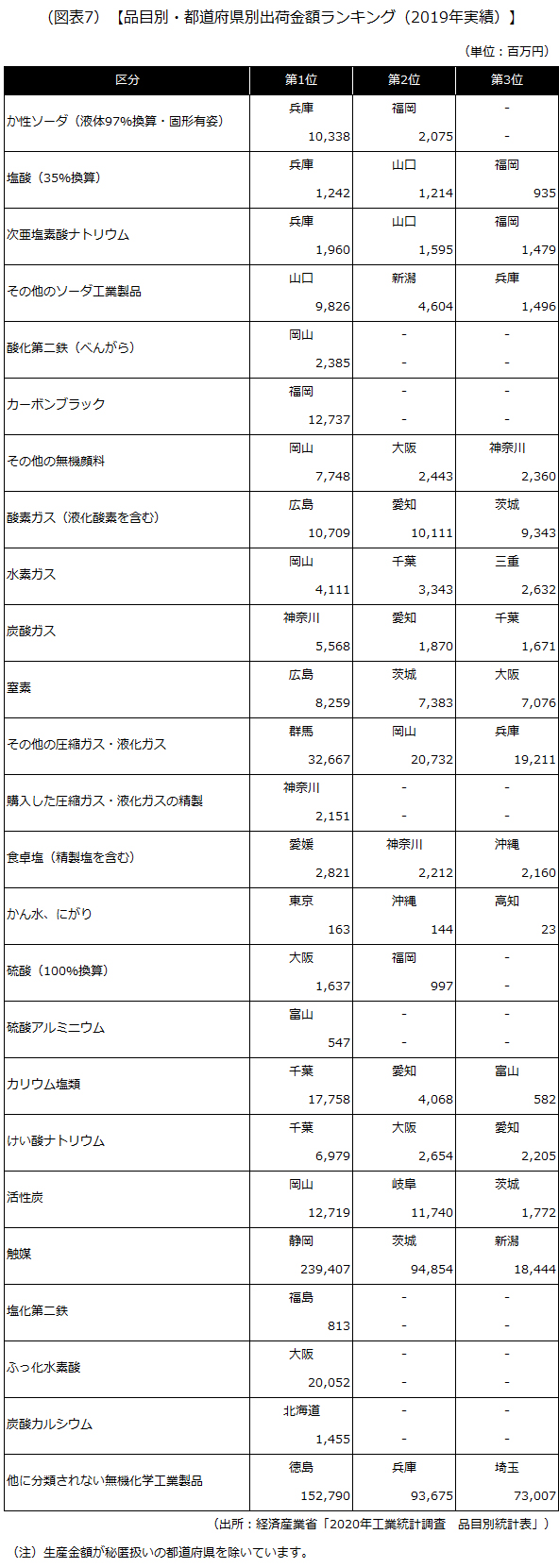

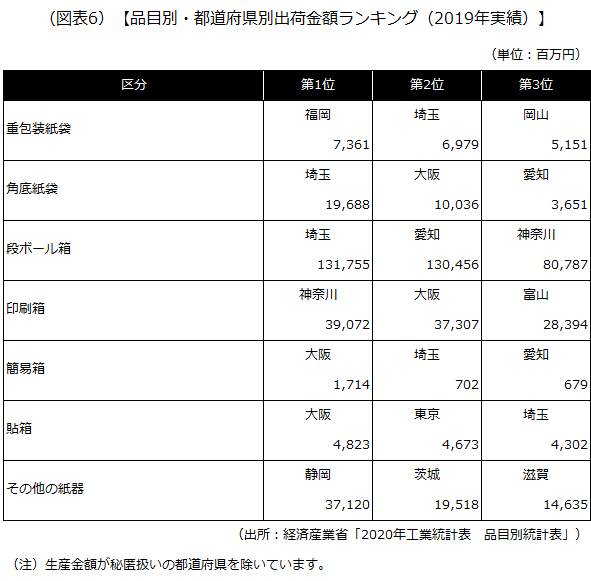

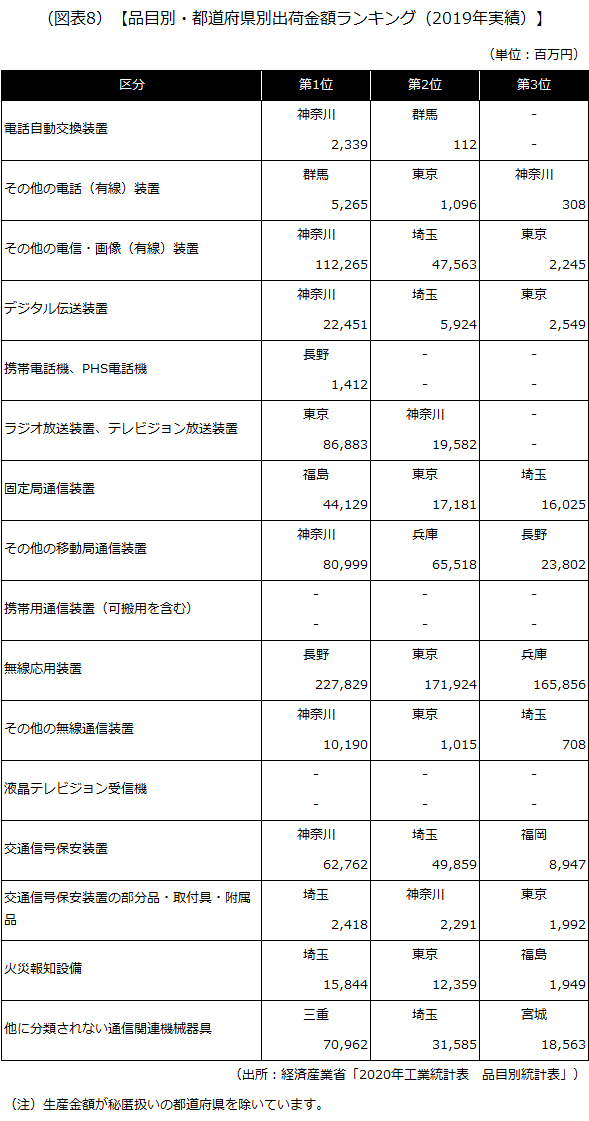

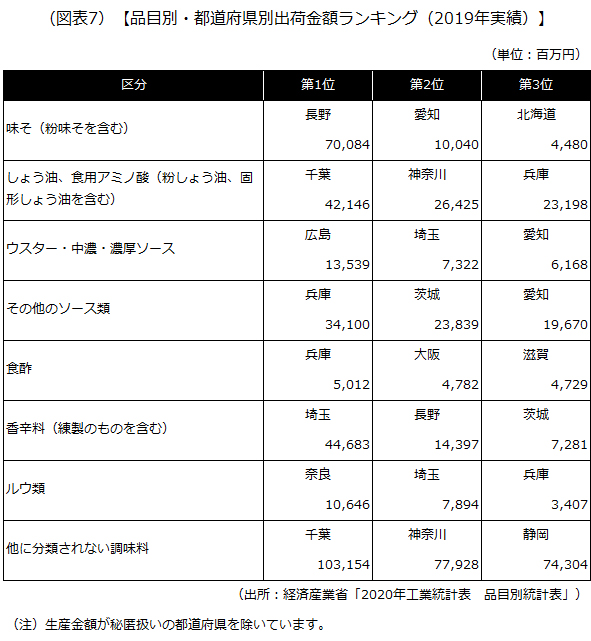

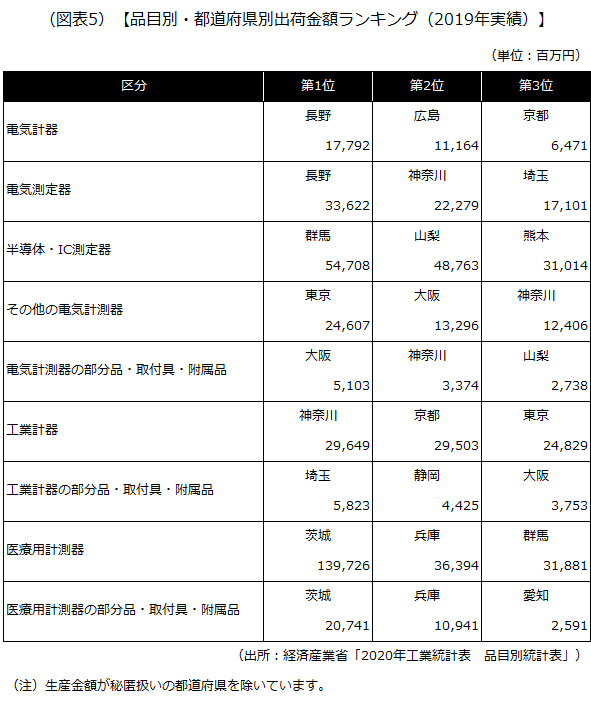

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2019年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2019年実績)は次の通りです。

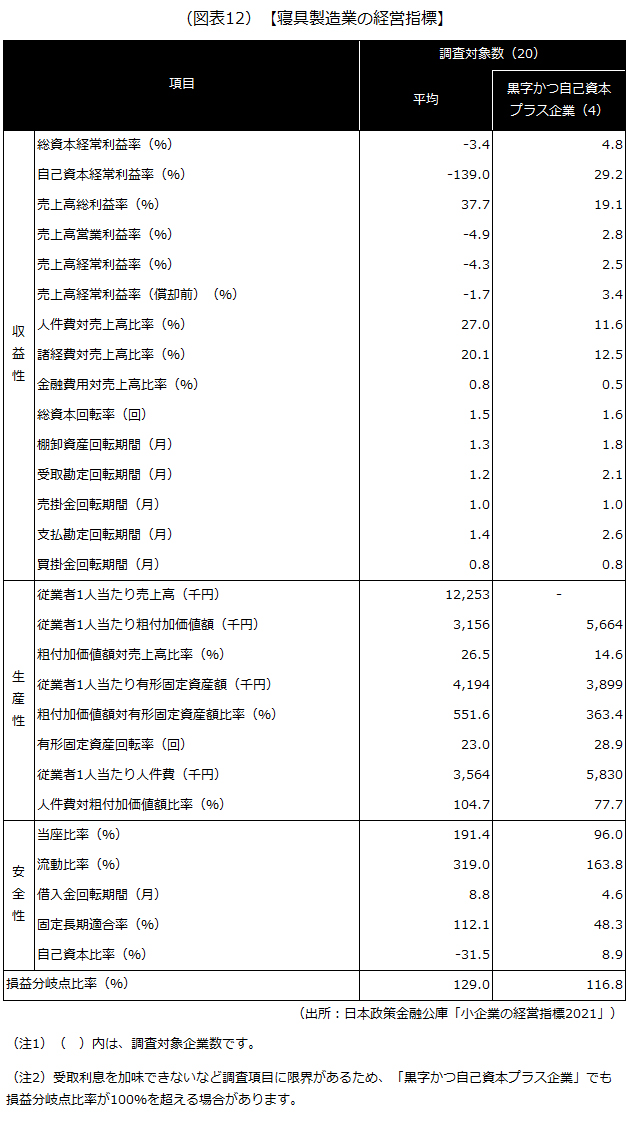

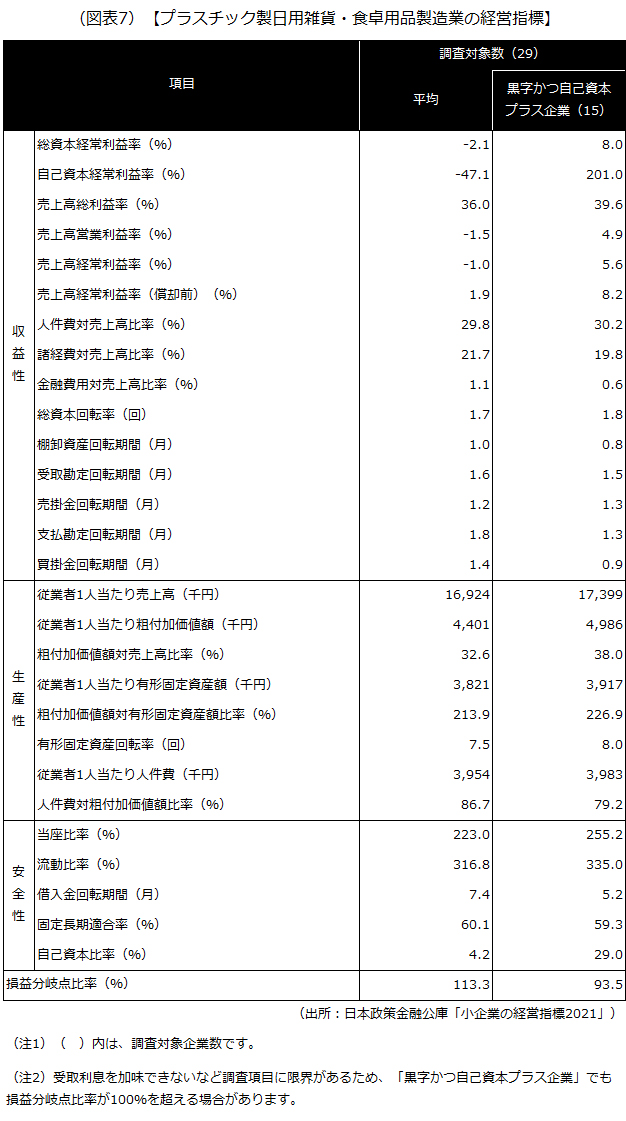

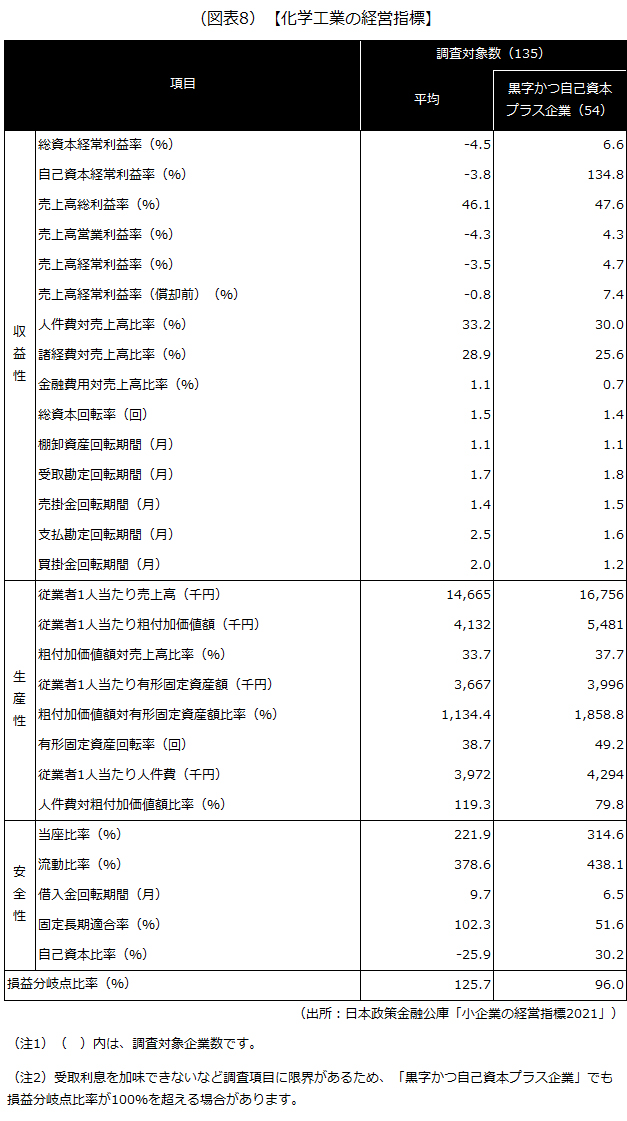

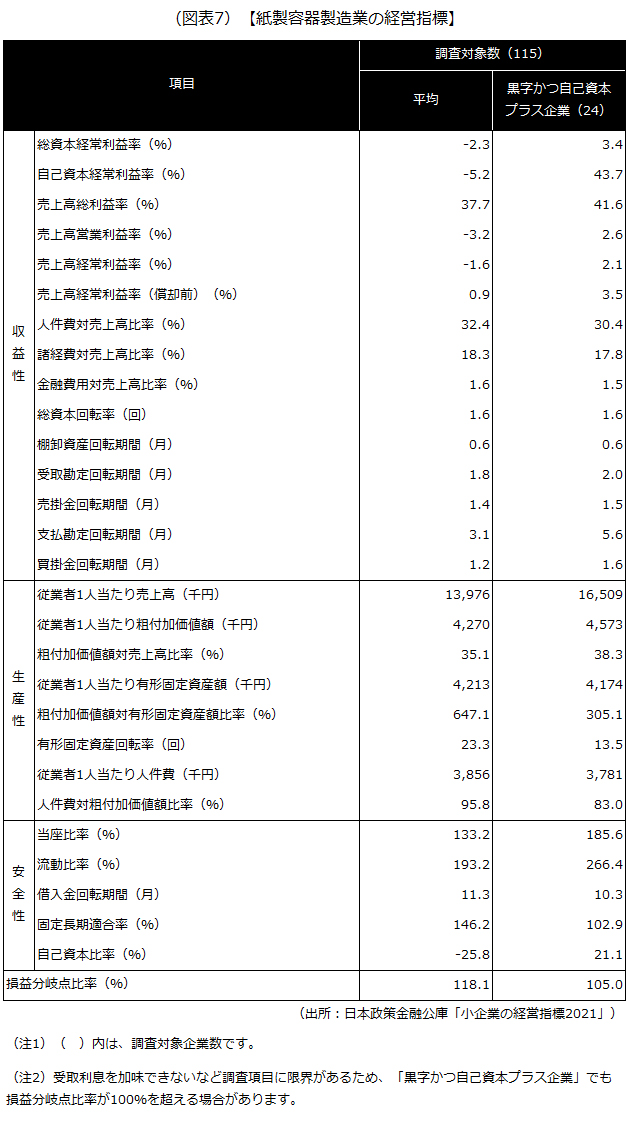

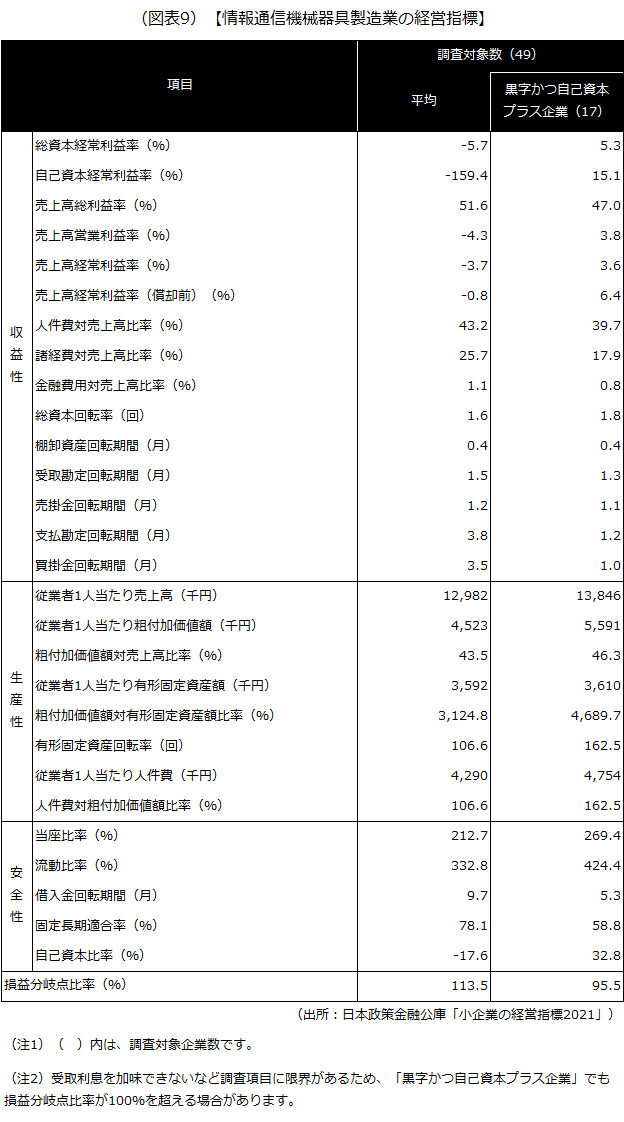

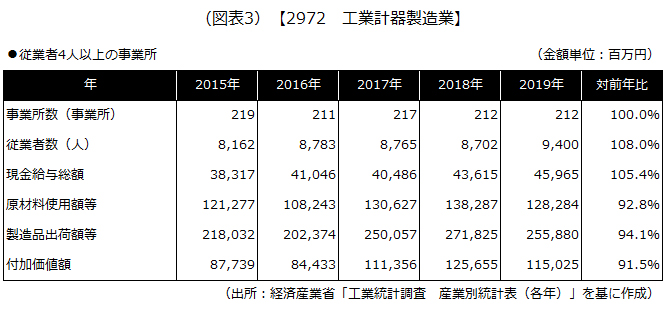

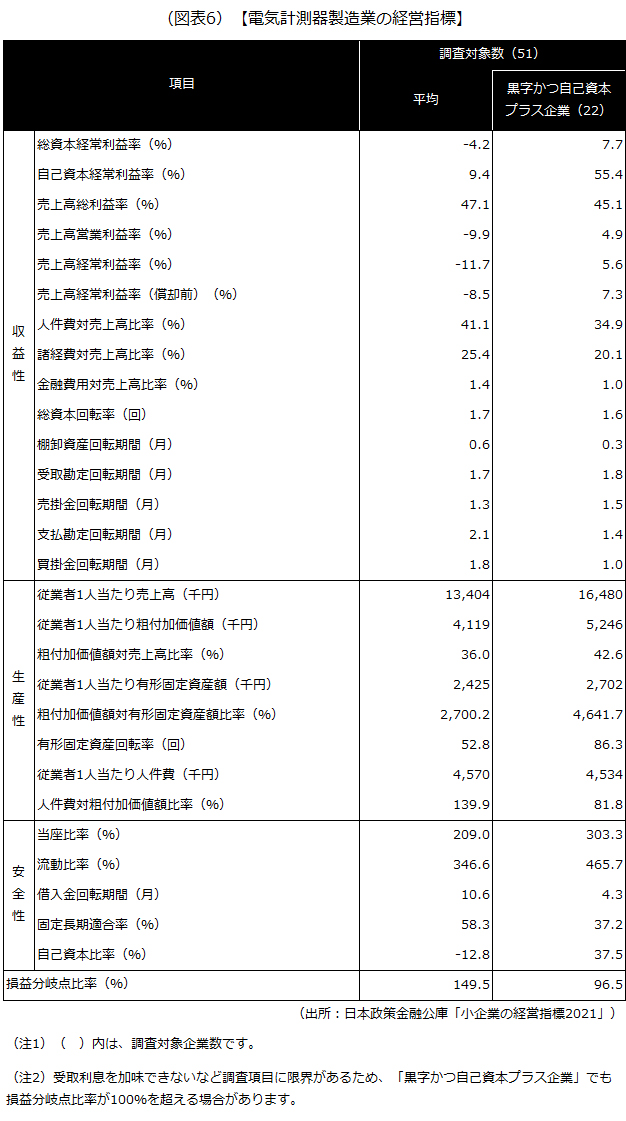

3 経営指標

以上(2022年1月)

pj55117

画像:pixabay