社会保険労務士(以下「社労士」)には、よく経営者や人事労務担当者から相談の電話がかかってきます。労務に関する法律は、学校などで教わる機会がないので、知らなかったり誤解したりしていることが多いものです。

そこで、この記事では、社労士への相談が特に多い問題とその解決策を、10個ピックアップして紹介します。なお、解決策は一案ですので、実務で同じような問題が起きた際は、社労士や年金事務所、労働基準監督署などにお問い合わせください。

1 問題社員を解雇したいけど・・・・・・大丈夫?

経営者からのお悩み相談で最も多いのが、解雇に関するものです。例えば、問題社員がパワハラをしていたり、派閥を作って社内を牛耳っていたりするケース。「それは解雇したくなりまよね・・・・・・」と共感することもありますが、社労士の立場としては「社長、一旦立ち止まって考えてください」と話しています。

なぜなら、解雇は法律によって、非常に厳しく制限されているからです。労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。

この「合理的な理由」は、経営者が思うよりずっと厳しいもので、横領や経歴詐称などの重大な犯罪行為でない限り、「問題を起こしたから即解雇」とはいきません。たとえ問題社員が相手であっても、何ヵ月にもわたって繰り返し指導や注意を行い、配置転換などの努力をしたにも関わらず、全く改善が見られないような場合に初めて認められる、というのが基本です。逆に、

会社が適切な指導をしたり、本人の話を聞いたりしないまま解雇に及べば、「手続き上の不備がある」として、解雇そのものが無効になるリスクをはらんでいます。

裁判所が「その解雇は不当です」と判断したら、会社は一旦解雇された社員を職場に復帰させた上で、無効となった解雇期間の収入を補填しなければなりません。これを「バックペイ」といいます。例えば、某大手予備校の男性講師が雇い止めされた問題で、予備校の不当労働行為を認定した二審・高裁判決が確定。これにより、会社は解雇後10年分の賃金を全額支払うことになりました。

このように何年も前に遡って賃金の支払いが命じられるリスクを考えると、解雇するのは相当な覚悟が必要です。どうしても雇用し続けるのが難しければ、解雇ではなく

退職勧奨(会社から社員に自主退職を促し、社員が同意した場合に退職させること)

を検討しましょう。給料の数ヵ月分の解決金・和解金を支払ってでも、円満に退職してもらうのが望ましいです。なお、交渉がこじれそうなときには、社労士や弁護士を同席させるのがおすすめです。

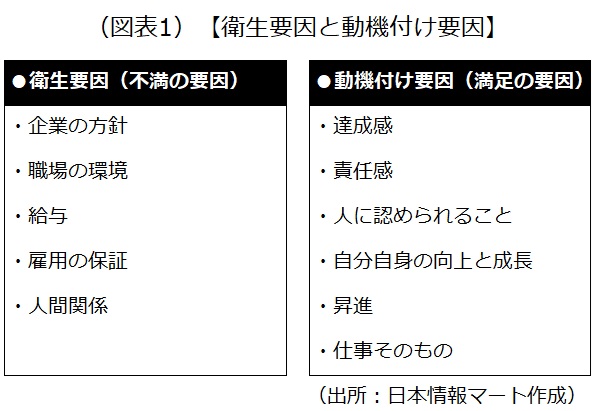

2 ハラスメントが怖くて注意できない

最近、「何を言ってもパワハラになりそうだから、社員に注意できない」という経営者が増えているようです。だからといって、放置すると様々な問題が発生します。例えば、仕事の質が落ちても注意されない、期限を守らなくても何も言われない。すると、真面目にやっている社員ほど「なぜあの人は許されているのか」と不満をため込み、職場全体の士気が下がります。結果として、問題社員は育たず、優秀な社員から辞めていく。中小企業でよくある悪循環です。

ここで誤解されがちなのが、「指導=ハラスメント」だという思い込みです。ハラスメントと判断されるかどうかのポイントは主に次の3点で、これを外さなければ基本的には正当な指導といえます。

- 業務上の必要性があるか

- 言動の内容や方法が社会通念上、相当な範囲か

- 相手の人格を否定していないか

例えば、「この資料、提出期限を過ぎています。次回からは必ず守ってください」という注意は、業務上必要であり、内容も方法も妥当です。一方で、「なんでこんなこともできないんだ」「やる気あるの?」といった人格を否定する言葉は、たとえ業務に不満があったとしてもアウトになりやすい表現です。つまり問題なのは、

「注意すること」ではなく、「注意の仕方」

なのです。

社労士としてよくお伝えするのは、感情と事実を切り分けるという考え方です。

- 社員の行動によって何が起きたのか(事実)

- それによって業務にどんな影響が出ているのか

- 会社として、今後どうしてほしいのか

という3点を、淡々と、記録に残る形で伝えることをおすすめしています。

3 パート社員が扶養の範囲から外れたがらない

「パート社員にもう少し働いてほしいのに、本人が『家族の扶養から外れたくない」と言うので、シフトが組めない・・・・・・」。これもよく聞くお悩みです。税金上の扶養については、配偶者控除・配偶者特別控除があり、一定の年収を超えると控除額が段階的に減っていきます。社会保険については、一定の年収を超えると、健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。

確かに、パート社員の立場からすれば、家族の扶養から初めて税金の控除額が減り、社会保険料の負担が増えるのは「損」でしょう。手取りだけを見れば、一時的にマイナスになるケースもあります。「手が足りないからもっと働いてほしい」といった説明では、なかなかパート社員の納得は得られないでしょう。ここで必要なのは、会社側の理由をきちんと言語化することです。つまり、会社として、

- なぜ扶養の範囲を超えて働いてほしいのか

- その結果、どんな役割を期待しているのか

- 本人にとって、どんな成長やメリットがあるのか

を整理し、伝える必要があります。

その際に有効なのが「キャリアシート」を作って見せるという方法です。キャリアシートといっても、大げさな制度設計は不要です。次のような点を「扶養内で働く場合」と「扶養を超えて働く場合」それぞれについて記載し、並べて比較できるようにするのです。

- 任せる業務の違い (例: 正社員は定型業務に加え、企画業務やクレーム対応も行うが、パート社員は基本的に定型業務のみ)

- 責任の範囲(例: 正社員は業績目標について責任を負うが、パート社員は負わない)

- 期待する役割 (例: 正社員の役割は数字の改善や他の職員の指導、パート社員の役割は決められた手順を安定的に回すこと)

- 年収の目安(社会保険料控除後も含めて)

これをキャリアシートに落とし込むだけで、「何となく働き方を変えさせられる」という不安は、大きく和らぎます。さらに、半年後・1年後にどう成長してほしいのか、将来的にどれくらい年収が上がる可能性があるのかまで示せれば、「扶養を超える=損」という単純な話ではなくなります。

業務量だけではなく、パート社員の成長やキャリアにも目を向けることで、扶養の壁を超えて働く決断を促すことができます。

4 試用期間中は、社会保険に入れなくてもいいよね?

多くの会社は社員の採用に当たって、試用期間(本採用するかを判断するための準備期間)を設けていると思います。「すぐに辞めるかもしれないし、本採用ではないから社会保険や雇用保険に加入させる必要はない」と考える経営者もいるようですが、

試用期間中の社員であっても、一定の要件を満たす場合、社会保険などに加入させる義務

があります。具体的には、次の要件を満たすと試用期間中でも被保険者になります。

- 社会保険:週の所定労働時間が正社員の4分の3以上 (通常30時間以上)であること

- 雇用保険:週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間の見込みが31日を超えること

ちなみに労災保険については、事業場単位で保険に加入するので、被保険者という概念はありません。適用事業の会社に雇用されていれば、試用期間中の社員を含む全社員が、自動的に労災保険の適用対象になります。

5 「残業代は1分単位で払わないといけない」って本当?

「残業代は1分単位で払わないと違法ですよね?」。これもよく寄せられる質問ですが、結論から言うと、原則は「その通り」です。労働基準法では、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」 全てを指すので、

実際に働いた時間については、原則として1分単位で賃金を支払う

必要があります。例えば、

- 始業時刻前に業務準備をしている

- 終業後に片付けや報告作業をしている

- タイムカードを切った後も、上司の指示で作業をしている

など、こういった時間についても「業務」として認められれば、それがたとえ数分であっても労働時間になります。ですから、きちんと管理しなければなりません。例外として「1ヵ月の残業代を計算して、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる」 「1円未満の端数を切り捨てて・切り上げる」といった端数処理は認められますが、

「毎回15分未満を切り捨てる」 「5分未満は残業とみなさない」など、常に会社に有利に働く切り捨ては違法

となります。

6 退職前の年休って、必ず買い取らないといけないの?

「退職する社員から、『年休(年次有給休暇)を全部買い取ってほしい』と言われました。これって応じないといけないんですか?」。これも、社労士への相談が非常に多い内容です。結論から言うと、原則として、年休の買い取り義務はありません。

年休は本来、「仕事を休んで、疲労を回復したり、リフレッシュをしたりするための制度」です。労働基準法でも、年休を金銭で精算することを前提としていません。そのため、

在職中の年休を「使わせずに買い取る」ことは、原則として認められない

のです。退職が決まっている場合でも、考え方は同じです。会社には「年休を必ず買い取らなければならない」という義務はありません。年休が残っている場合は、退職日までに取得させるのが原則です。

ただし、例外的に年休の買い取りが認められるケースがあります。例えば、

- 退職日までに物理的に年休を消化しきれない場合 (例: 年休の残日数が退職までの日数を上回っている)

- 会社都合で年休を取得させられない場合(例: 業務の引き継ぎで出勤してもらう)

がそうです。こうしたケースでは、未消化分を買い取ることが、実務上行われることもあります。しかし、

- 「年休を買い取るから出勤するように」と、会社が社員に命じることはできません。あくまで「労使が合意」 した場合のみ認められる

- 会社が年休の買い取りを予約することや、本来なら請求できるはずの年休日数を減らしたり、与えなかったりすることは違法である

という点に注意が必要です。この点を踏まえた上で、退職が分かった段階で、早めに業務の引き継ぎや年休消化について話し合いましょう。

7 社員が急に会社に来なくなったんだけど・・・・・・

「1週間前から社員が出社していません。電話も出ないし、LINEも既読になりません。このままクビにしていいですか?」といった相談を受けることがあります。確かに、無断欠勤が続くと、「社会人としてあり得ない」「もう辞めるつもりだろう」という気持ちになるのも無理はありません。ですが、

法律上は、無断欠勤が続いたとしても、それだけで社員を解雇するのは厳しい

です。第1章で紹介した通り、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。

つまり、解雇が客観的に合理的で、社会通念上相当であるといえるだけの根拠が必要なわけですが、その上でまず大切なのは、会社として「連絡を取ろうとした事実」をきちんと残すことです。

- 電話をかけた日時

- メールや書面を送付した記録

- 出社を求めた内容

などがそうです。これらを客観的に確認できる形で残しておきます。特に、メールや書面など、後から証拠として残る手段を使うことが重要です。

次に確認したいのが、就業規則の規定です。多くの会社では、

「正当な理由なく、14日以上無断欠勤が続いた場合は、懲戒処分の対象とする」

といった条文を設けています(過去にも14日以上の無断欠勤を理由に解雇を認めた裁判例があります)。この規定があれば、一定期間の無断欠勤を経た上で、懲戒解雇や自然退職扱いを検討する余地が出てきます。ただし、ここで見落としてはいけない重要なポイントがあります。それが、

無断欠勤の背景に、社内でのいじめやハラスメント、過重労働などがあり、社員がメンタルを病んで出社できなくなっていたケース

です。この場合、業務が原因で発症したメンタル不調として、労災に該当する可能性があります。労働基準法では、

業務上のケガや病気で療養中の社員および、その後30日間は、原則として解雇してはならない

と定められています(いわゆる「労災の解雇制限」)。つまり、無断欠勤が続いていて連絡が取れないという事情があったとしても、それが業務に起因するメンタル不調によるものであれば、解雇そのものが違法になる可能性があるのです。

事情を十分に確認しないまま解雇してしまうと、後から労災認定が出た場合、安全配慮義務違反や不当解雇を問われるリスクがあります。大事なことは現場の把握です。本人に電話がつながらない場合は、緊急性を考慮し、家族に連絡するなどして、まず安否確認を行いましょう。

8 社員がうつ病で休みたいと言ってきたんだけど・・・・・・?

「最近元気がないと思っていた社員から、『メンタルを病んだので休みたい』と言われました。どう対応すればいいでしょうか?」。突然このような話をされると、経営者としては戸惑うと思いますが、最初の対応を誤ると、後々大きな労務トラブルに発展する可能性があります。

まず大前提として大切なのは、その場で判断を急がないことです。「甘えているだけでは?」「取りあえず様子見で出勤させよう」 「忙しい時期だから困る」など、こうした気持ちがよぎるのは自然ですが、感情的な反応や即断は避けましょう。最初にやるべきことは、本人の話を落ち着いて聞くことです。特に確認しておきたいのは次の点です。

- いつごろから不調を感じているのか

- 仕事に支障が出ているのか

- すでに医療機関を受診しているのか

この段階では、原因を追及したり、白黒をつけたりする必要はありません。「話を受け止める姿勢」を示すことが重要です。話を聞いた結果、明らかに休養が必要だと判断した場合は、年休を取得させる、または会社の就業規則に基づいて休職させることを検討します。

併せて、医療機関の受診を勧め、必要に応じて診断書の提出を求めることも実務上は大切です。診断書は、本人を疑っているわけではなく、会社として適切な対応を取るための判断材料になります。

さらに、復職の場合でも注意が必要です。医師の診断書で「復職可能」とされていても、いきなり元の業務に戻すと、再発してしまうケースは少なくありません。次のような配慮が、社員の定着とトラブル防止につながります。

- 短時間勤務から始める

- 業務量や責任を段階的に戻す

- 必要に応じて産業医や専門家に相談する

9 出張中の移動は労働時間?

「出張の移動時間って、通勤みたいなものですよね? だったら賃金はいらないですよね?」。出張が多い会社では、よく出る質問です。結論から言うと、出張中の移動時間が必ず労働時間になるわけではありません。ただし、条件次第では労働時間になります。ポイントは、

その時間が「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」

です。出張中でも「労働時間」と判断されやすいのは、例えば、次のような場合です。

- 移動中に、上司と商談内容の打ち合わせをしている

- 新幹線や飛行機の中で、会社の指示により資料や報告書の作成をしている

- 展示会や現場対応のため、会社の指示で車を運転して商品や機材を運んでいる

- 現金や重要書類を預かり、管理責任を負って移動している

このように、移動中であっても業務に従事している場合は、その時間は労働時間と評価される可能性が高くなります。一方で、次のようなケースでは業務から解放されているため、労働時間に該当しないと判断されることが多くなります。

- 移動中に読書や睡眠を取っている

- スマートフォンで私用の連絡をしている

- 特に業務指示はなく、自由に過ごしている

10 退職日は「月末の1日前」にしたほうがお得? それとも?

「退職日は月末より、1日前にしたほうが社会保険料が安くなるって聞いたんですが、本当ですか?」。これもよく聞かれる質問です。結論から言うと、ケースによっては本当ですが、安易に決めるとトラブルの原因になります。

社会保険料は、

「資格喪失日(退職日の翌日)」の属する月の前月分までが徴収される

仕組みになっています。例えば、3月31日付で退職した場合、資格喪失日は4月1日となり、3月分まで社会保険料がかかります。一方で、3月30日付で退職した場合、資格喪失日は3月31日となるため、2月分までの社会保険料で済みます。このため、会社側から見ると、

月末の1日前に退職してもらったほうが、社会保険料の会社負担分が1ヵ月分少なくなる

という結果になります。

しかし、ここで注意が必要です。日本は「国民皆保険制度」を取っています。つまり、会社の社会保険を抜けた期間が1日でもあれば、その間は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。例えば、「3月30日退職」 「4月1日入社」というケースでは、

- 会社の社会保険:適用なし

- 国民健康保険・国民年金:本人が全額負担

となります。社員本人にとっては、月末退職のほうが負担が軽いというケースも少なくありません。会社側の負担だけを考えて退職日を決めてしまうと、社員から「そんな説明は聞いていない」「1日違うだけで、こんなに損をするとは思わなかった」といった不満が上がり、退職後のトラブルに発展することもあります。また、退職日によっては、「年休の消化」 「最終給与の計算」「社会保険の資格喪失日」「離職票の記載内容」などが変わり、実務が複雑になる可能性があります。退職日は、会社にとって得か損かだけでなく、社員にとっての影響も含めて説明し、話し合って決めることが重要です。

以上(2026年1月更新)

pj00713

画像:Gemini