今年4月、子ども・子育て支援金制度がスタートします。少子化・人口減少が進む中で、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるお金です。企業は、従業員の賃金から支援金を徴収して国に収める必要があり、給与計算の際に新たな事務が生じます。本稿では、子ども・子育て支援金制度について説明します。事務の見直しの参考にしてください。

路面凍結に注意!(2026/2号)【交通安全ニュース】

※ボタンを押すとSOMPOリスクマネジメント(株)のサイトへ移動します。

活用する機会の例

- 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会

- 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ

- マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

2025年12月に関越自動車道で67台が絡む大規模な多重事故が発生しました。この事故の原因の一つは、路面凍結によるスリップであると言われています。

今号では、重大事故になりうる路面凍結の特徴と安全に走行するためのポイントについて確認します。

路面凍結(アイスバーン)とは

路面凍結(アイスバーン)とは、道路上の水分が凍結する現象で、以下の3種類があります。

◆圧雪アイスバーン

雪がタイヤに踏み固められて、硬く圧縮された状態の路面です。

昼間に車が多く通るところで、夜間に気温が下がると発生しやすくなります。

◆ミラーアイスバーン

圧縮された路面の雪がタイヤで磨かれ、鏡のように反射するほどツルツルになった路面です。

交通量の多い交差点付近などで発生しやすくなります。

◆ブラックアイスバーン

道路が薄い氷で覆われた状態の路面です。

降雪がなくても、路面が濡れていて気温が下がると発生しやすくなります。

※濡れているだけの路面と見分けることが難しいため特に注意が必要です。

路面の温度は気温より5℃程度低くなることがあり、気温が氷点下まで下がらなくても路面凍結(アイスバーン)が発生する可能性があります。

時間帯別の路面状態と注意点

一日の路面凍結(アイスバーン)の変化と注意点を把握しておきましょう。

安全に走行するために

次のような場所では、時間帯に関わらず路面凍結(アイスバーン)が発生することがあります。

- 橋の上:風通しが良く、路面の温度が下がりやすい場所です。周辺の道路が凍結していなくても、橋の上だけが凍結していることがあります。

- トンネルの出入口付近:トンネルの出入口付近の雪は、トンネル内部からの温かい空気 により溶けやすく、気温が下がると凍結することがあります。

- 日陰の道路:山林や高層ビルなどによって日が当たらない道路では、氷が溶けずに残っていることがあります。

路面凍結(アイスバーン)が発生する季節は、次のポイントを踏まえて慎重な運転をしましょう。

<安全に走行するためのポイント>

①スピードを十分に落とす

②車間距離を十分にとる

③急ハンドル・急ブレーキをしない

以上(2026年2月)

sj09168

画像:amanaimages

※ボタンを押すとSOMPOリスクマネジメント(株)のサイトへ移動します。

2026年法改正に向けて! 休職トラブルを防ぐ就業規則6つの鉄則

目次

1 治療と仕事の両立支援が努力義務化! 休職対策は大丈夫?

社員が「休職(私傷病休職)」するのは、仕事以外の理由でケガをしたり、病気になったりしたことによって欠勤し、その欠勤が一定期間以上に及んだ場合です。

休職制度は、労働基準法や労働契約法などの法律で規制されているわけではないため、休職期間や復職の可否などをめぐってトラブルが生じます。

こうしたトラブルを避けるためには、就業規則に、

- 休職の対象

- 休職命令の発令のタイミング

- 休職期間

- 休職期間中の賃金

- 休職期間中の勤続年数の算定

- 復職の可否の判断

の6つについて定めることが非常に有益です。

2026年4月からは、

治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じる努力義務が会社に課せられる(詳細は指針で定められる予定)

ことになっており、今後こうした取り組みはますます重要になってきます。

この記事では、私傷病休職を前提に、上記の6点につき、どのような点がポイントになるのか、それぞれ具体的に確認していきます。

2 休職の対象

休職制度は、社員の長期雇用を前提とするため、

適用対象は契約期間に定めのない正社員(試用期間中の社員は除く)に限定

されていることが多いですが、

短時間労働者(パートタイマー)であっても無期雇用の場合は、正社員と同様、休職制度を適用

しなければ、正社員との間で不合理な待遇差を設けるものとして、パートタイム・有期雇用労働法に違反する恐れがあります。

一方、有期雇用の場合は、その契約期間が長期間に及ぶものでなければ、適用対象にしなくても、正社員との間で不合理な待遇差を設けるものではないと考えられますが、契約期間の満了までという条件で休職を認めるケースもあります。

最近の同一労働同一賃金に関する裁判例の傾向として、

長期間雇用されている短時間労働者(パートタイマー)や有期雇用労働者に関しては、正社員と同じく休職制度の適用対象としなければ、待遇差が不合理であると判断される

可能性もあるので、休職の適用対象については、慎重に検討する必要があります。

3 休職命令の発令のタイミング

一般に、休職命令は、

- 欠勤が一定期間(1カ月など)続き、その後も療養のため働けない場合

- その他休職を命じる必要があると会社が認めた場合

に発令されます。

1.の場合は、事前に社員から主治医の診断書を提出してもらうなどして、休職が必要か否かを判断した上で、休職命令の発令します。主治医の診断書だけでは不十分な場合には、産業医などにも意見を聴くことが適切です。

2.の場合は、主に早期に社員を休職させなければならない事情がある場合、例えば、重大な傷病等に罹患している場合などが想定されます。

休職期間の起算点をめぐって、社員とトラブルにならないよう、

いつ休職命令を発令したかは、書面やメールなどで必ず記録に残す

ことが重要です。

なお、休職規定の中には、「休職事由が生じた場合には休職とする」といった規定、つまり休職事由が発生した場合には、休職命令を待つことなく当然に休職となると読める規定も見受けられます。

ただ、休職制度は、社員が私傷病によって就労できない状態になった際、一定の療養期間を与え、解雇をできるだけ回避するための制度ですので、回復の見込みがないような場合にまで休職制度を適用する(解雇できなくなる)というのは妥当ではありません。

「休職を命じる場合がある」といった具合に、会社に一定の裁量を持たせる規定にする

のが適切です。

4 休職期間

休職を開始した社員が、一定の休職期間を経過しても復職できない場合、原則として休職期間満了時に退職となります。休職期間は会社によって異なり、3カ月から6カ月程度のところもあれば、2年から3年程度と長期に設定しているところもあります。メンタル不調の社員のように、断続的に欠勤が続くこともあるため、休職命令の発令前の欠勤期間についても休職期間に通算できるような規定を就業規則に定めておくのがよいでしょう。

また、「通算規定制度」も検討すべきです。

通算規定制度とは、復職後、一定期間内に同じまたは類似の傷病で再び休職した場合は、休職期間を通算する制度

のことです。次のような規定を設けると、長期休職が何度も発生することを防げます。

復職した社員が、その後○カ月以内に、同じもしくは類似の傷病により、再度欠勤をした場合、または、通常の労務提供ができなくなった場合は、復職を取り消し、直ちに再休職とする。この場合の休職期間は復職前の休職期間の残期間とする。

なお、この通算規定を新設して、従前よりも休職可能な期間が(実質的に)短縮される場合、労働条件の不利益変更に当たることには留意が必要です。

5 休職期間中の賃金

休職期間中の賃金は、

ノーワーク・ノーペイの原則に従い無給

となるのが原則ですが、その旨は就業規則に定めておく必要があります。ちなみに、休職期間中、賃金の支払いがない場合、社員は一定の条件を満たすことで健康保険の傷病手当金を受給することが可能です。

社会保険料と住民税については、休職期間中も発生しますが、無給の場合には賃金から控除できません。この場合、次の1.から3.のいずれかの方法で対応することが考えられます。

- 社会保険料と住民税の額を社員に伝え、会社指定の口座に入金してもらう

- 会社が立て替えておき、復職後の賃金からまとめて控除する(労使協定の締結が必要)

- 傷病手当金の受取先を会社にして、社会保険料や住民税を控除した上で社員に支払う

6 休職期間中の勤続年数の算定

社員が休職する場合、

休職期間は勤続年数に含めない

のが一般的です。表彰、賞与、退職金など、会社が勤続年数を基準に評価する制度については、就業規則の規定に矛盾がないかを確認しましょう。また、年次有給休暇の付与日数を計算する際も、休職期間は勤続年数に含めないのが一般的です。

7 復職の可否の判断

復職の可否の判断はデリケートな問題です。通常、休職期間が満了する前に、社員から主治医の診断書を提出してもらって復職の可否を判断しますが、社員の主治医が仕事内容の詳細を把握しているとは限りません。また、うつ病のようなメンタルヘルス疾患の場合、症状が一進一退を繰り返すため、復職の判断が難しいケースも少なくないです。

そのため、社員の主治医だけでなく、必要に応じて会社指定の医療機関にも協力を仰ぎ、復職の可否を慎重に判断できるようにしておくことが適切です。具体的には、次のような規定を就業規則に設けることが考えられます。

- 社員は復職に当たり、所定 of 復職願に社員の主治医による診断書を添えて提出する

- 会社は復職の可否を判断するため、社員に会社指定の医療機関での受診を命じることがある

- 最終的な復職の可否は会社が判断する

特に、2.については、会社指定の医療機関として産業医の意見を聴くことが重要です。社員の主治医の意見は、会社の業務に精通していない関係で、業務との関係性があまり考慮されないケースが多いのに対し、産業医の意見は、「社員の病状に照らして会社の業務に就けるか」など、実務的な観点から述べられます。

もっとも、上記のように就業規則上のルールを定めていても、社員が主治医や会社指定の医療機関の診断を受けてくれないケースがあります。その場合は、会社としては主治医や会社指定の医療機関の診断を抜きに復職判断をせざるを得ませんが、既に休職中であることから、「回復」が明らかではない以上、復職不可という判断をすることが多いと思われます。

なお、社員が復職直後から休職前と同じように働こうとして再び体調を崩し、そのまま退職してしまうケースが少なくないため、

復職後、当面の間は、労働時間を短縮(時短勤務)するなどして、経過を見ながら徐々に従前の働き方に戻していく

ことが望ましいです。主治医や産業医の意見を聴くことなく、従前の働き方に戻した結果、社員の体調が再び悪化したような場合には、会社に安全配慮義務違反があったとして、損害賠償請求がなされる可能性も考えられます。

そのため、

復職後、会社が必要と認める場合、社員との協議の上、労働条件を変更することがある

旨の規定を就業規則に定めておくとよいでしょう。

以上(2026年1月更新)

(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

pj00262

画像:PJM-Adobe Stock

美術に触れる「イミ・福利厚生」をやってみよう!

1 美術に触れる福利厚生を検討してみよう

近年、企業が提供する福利厚生の在り方が大きく変化しています。住宅手当や社宅、食堂などの「物」に関するモノ・福利厚生や、旅行・レクリエーションといった「事(コト)」を提供するコト・福利厚生を超えて、現代では、

従業員一人ひとりが「意味 (イミ)」を感じられるような、新しい福利厚生

が注目されています。従業員が自己実現を図ったり、社会的な意義を感じたりできるような体験を提供するというものです。この記事では便宜上、「イミ・福利厚生」と呼ぶことにします。

さて、イミ・福利厚生には様々な形がありますが、この記事では、

美術鑑賞や芸術活動への参加を通じて、従業員の創造性や感受性を高めることを目的とした「美術系福利厚生」

をご紹介します。感性に訴える体験は、ストレス軽減やメンタルヘルスの向上、コミュニケーションの活性化といった副次的な効果も期待できます。具体的な効果としては、

- 従業員の創造性や発想力が高まり、業務への応用力が向上する

- ストレスの緩和や情緒の安定など、メンタルヘルスの維持・改善に寄与する

- 美術体験を通じた新たな気づきや視点の獲得により、多様性への理解が深まる

- ワークショップや共同鑑賞を通じて、部門間のコミュニケーションが活性化する

- 企業が文化支援を行う姿勢が明確になり、採用広報やブランディングにも寄与する

などが挙げられます。

2 美術系福利厚生の種類

美術系福利厚生には様々な形があり、企業の規模や目的に応じて、柔軟に取り入れることができます。ここでは代表的な支援の種類を、より具体的に紹介します。

1)経済的支援

従業員が美術館などの施設に行くのを奨励するために、経済的な支援を行う方法が考えられ ます。具体的には、

- 入館料の補助・・・美術館・博物館の入館料を一部または全額補助することで、従業員のアート体験のハードルを下げる

- 入館料の無料化(法人契約)・・・企業が美術館と法人契約を結び、従業員やその家族が無料で展示を鑑賞できる仕組みを導入する

- アート手当の支給・・・映画・演劇・展示会など、美的な体験を対象に、月ごとや年ごとに一定額を「アート手当」として支給する

- 交通費の補助・・・美術館・博物館への移動にかかる費用を補助し、地理的な制約を軽減する

などが挙げられます。

2)体験・学習機会の提供

企業が従業員に、美術館における体験・学習の機会を提供する方法もあります。具体的には、

- 貸し切り鑑賞会の実施・・・美術館と連携し、企業専用の鑑賞時間を設けることで、静かな環境でアートを楽しめる機会を提供する

- ガイド付きツアーの開催・・・学芸員や専門家の解説を通じて、アートの背景や技法への理解を深めるプログラムを組む

- アーティストとの交流イベント・・・アーティストを招き、創作の裏側や人生観を聞くトークイベントを開催する

などが挙げられます。

3)企業としての芸術活動奨励

また、従業員自らの芸術活動を支援することも考えられます。具体的には、

- オフィス内でのアート展示・・・職場にアートを展示し、日々芸術に触れられるようにする

- 従業員の芸術活動支援・・・趣味で創作活動を行う従業員に作品発表の場を提供する

- 社内アートコンペの開催・・・従業員から作品を募り、展示・投票・表彰を行う

- アート副業の推奨・容認・・・従業員がアーティストとして活動することを企業が応援し、活動がしやすい勤務体系をつくる(週休3日、長期休暇など)

などが挙げられます。

3 中小企業における実践事例

ここでは、補助だけでなく、体験型・参加型のアート施策も取り入れている中小企業の事例を紹介します。大企業に限らず、柔軟な発想でアートを取り入れている企業は数多く存在します。

1)「自己啓発補助金」制度導入企業

とある中小企業では、従業員の感性や創造性、生産性の向上を目指し、「自己啓発補助金」制度を導入しました。

この制度は、映画や美術の鑑賞、書籍購入、スクール・語学教室の費用、オンライン学習、ニュース購読など、幅広い自己啓発活動に対して、年間最大10万円まで、企業が実費を補助するものです(申請はクラウド型経費精算システムを通じて、いつでも行うことができます)。

従業員が継続的に制度を活用できるよう、活用事例の社内共有や利用を促す働きかけも行っており、この福利厚生制度のリリース後、従業員数は約4倍に増加したそうです。

2)美術館での研修導入企業

とある中小企業では、地元の美術館で行う「対話型鑑賞」を活用したビジネス研修を導入しました。

対話型鑑賞は、参加者が作品を鑑賞しながら、「何を感じたのか?」「どう見えたのか?」などを話し合うというものです。例えば、グループの全員が同じ絵を鑑賞したとしても、その絵をどう見ているか、何を感じ取っているかはそれぞれ異なるため、社内のコミュニケーションが活性化するだけでなく、発想力や共感力を育てることにもつながります。

この美術館では、ファシリテーター (ワークショップや研修などの場で、参加者同士の対話や意見交換がスムーズに進むように支援する役割の人)を育成しており、参加者が気軽に意見を述べられるようになっています。

3)従業員のアート展示導入企業

とある中小企業では、社内にて従業員のアート作品を展示する取り組みを行っています。

展示される作品は、絵画や写真、立体作品、デジタル作品など幅広く、立ち止まって鑑賞する従業員も多く、社内コミュニケーションの活性化につながっています。もともと外部アーティストの作品展示を行っていたプロジェクトでしたが、社内にクリエーティブな趣味を持つ従業員が多いことが判明し、現在では従業員自身の作品展示に切り替えたそうです。

「私の作品も展示してほしい!」といった声も上がっており、今後も定期的に入れ替えられる予定です。この取り組みは外部にも開かれており、オフィス見学の受け付けも随時行われてい ます。

以上(2026年1月作成)

pj00805

画像:-Adobe Stock

既存の壁を突破せよ! 新規事業に必要な「異端の革新力」

1 アンゾフのマトリクスを参考とした展開

多くの企業は、一つの事業で収益を上げています。限られたリソースを一点に集中して、改善を繰り返してきた経験は、確かに大きな強みになります。ただ、その事業が苦戦し始めると、他にカバーする事業がないために、一気に業績が悪化してしまうリスクがあります。

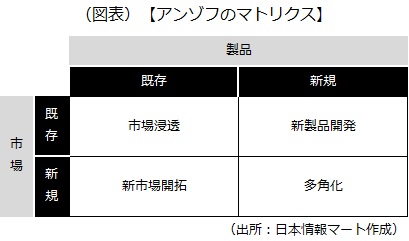

だからこそ、経営者は常に新しい事業展開を検討して、実際に試していかなければなりません。まずは「アンゾフのマトリクス」で、事業展開の類型を確認してみましょう。市場浸透(既存市場×既存製品)、新製品開発(既存市場×新製品)、新市場開拓(新市場×既存製品)、多角化(新市場×新製品)という4つの象限で考えていきます。

既存市場と既存製品の組み合わせは、いわゆる「金のなる木」です。成長性は低いかもしれませんが、安定した収益を上げてくれる事業です。ここをしっかり確保している企業は、ゼロから起業する場合とは違って、安定した基盤の上に新規事業を立ち上げられます。ただし、既存事業を守ろうとするあまり、新規事業を思い切って攻めきれないという問題も出てきます。

一方で、既存事業を縮小・廃止しながら、新市場で新製品・サービスを展開していく「多角化や事業転換」といった戦略もあります。これは新規事業に向けた、より抜本的な取り組みといえるでしょう。

多角化や事業転換に成功すれば、収益拡大の余地はぐっと広がります。ただ、未知の分野への進出になるため、いきなり挑戦するのはリスクが高いのも事実です。そのため、新製品開発や新市場開拓を経由して多角化に進んで、事業化のめどが立ってから事業転換戦略に進むのが定石といえます。

2 人選は「よそ者・ばか者・若者」+a

いずれにしても、新規事業を推進すると、変化を嫌う社員はどうしてもストレスや恐怖を覚えてしまいます。こうした社員も巻き込みながら新規事業を推進していくためのポイントは、「新規事業の担当者に、これまでとは違うタイプの社員を配置する」ことです。

具体的には「よそ者・ばか者・若者」です。さらに、それぞれの社員に+αの力が備わっていると理想的です。

- よそ者×配慮:自社の常識に縛られないが、周囲の人に配慮できる

- ばか者×知識:信じた道を突き進むが、直感だけではなく経験や知識の裏付けがある

- 若者×したたかさ:あり余るエネルギーがあり、それを集中すべきところを感じ取る

よく「創業者と2代目とでは、求められる資質が違う」といわれますが、これは新規事業の場合でも同じです。市場浸透・新製品開発・新市場開拓をうまく進められるのは、その事業をよく知っている社員でしょう。

一方、多角化・事業転換では、既存事業を否定することもあるため、従来とは異なる目線を持った社員でなければ、うまく進めることは難しいかもしれません。だからこそ、「よそ者・ばか者・若者」が必要なのです。

3 外部との出会いを後押しし、予算配分は機動的に

新規事業を成功させるために重要なのは、外部のパートナーです。その出会いを増やしていかなければなりません。事業展開の担当者がセミナーや会合などに自由に参加できるようにしましょう(有料であっても、その予算はしっかり確保しておくことが大切です)。

また、予算はあらかじめ枠を設定しておくものの、それありきで運用しないようにします。状況の変化によって予算が余ったり、不足したりすることは頻繁にあります。必要な予算かどうかは経営者も参加して厳しく選別するものの、機動的な動きも必要です。

経営者としては、「誰と会ったのか」「何を学んだのか」を定期的にヒアリングして、その学びを社内で共有する仕組みを作るといいでしょう。担当者自身も、人に説明することで学びが深まりますし、他の社員にとっても刺激になります。

4 事業展開が進むか否かは経営者次第

既存事業を損なわないように事業展開をしていくことは、簡単ではありません。事業展開には社長も関わりますが、既存事業との兼ね合いで100%注力するのは難しいため、起業家マインドを備えた社員が必要になってきます。

事業展開を担当する社員は、少なくとも社内では優秀な人材です。事業展開を担当することになれば、既存事業で手薄なところも出てきますが、そこをカバーする組織づくりも並行して進めていく必要があります。

こうして何らかの事業展開を進めて、それが成功しても失敗しても、その結果を示すことで、一部の社員に「与えられた仕事をするだけではない」という感覚が芽生えていくでしょう。

以上(2026年2月更新)

pj00300

画像:Vera NewSib-shutterstock

【書籍ダイジェスト】『自然に生きる』

本書では、登山家であり、企業リーダーでもある辰野氏が、山やキャンプ、ビジネスでの経験を振り返りつつ、自然と向き合う中で培ってきた自身の行動哲学、ものづくりへの思いなどを語っている。

例えば物事が意図した通りに運ばない時、辰野氏は「失敗」ではなく「不都合」があったと考えるという。そうすることで前進を続けられ、同時に人生の醍醐味も感じられると説く。なお本書は、2020年刊行の『自然に生きる力 24時間の自然を満喫する』(KADOKAWA)を加筆修正・再編集したもの。

組織が変わる、人が動く ~新時代の組織づくりのヒント~

1 組織変革がうまくいかない原因

「従業員のモチベーションが上がらない」「部署間のコミュニケーションがうまくいかない」企業規模に関わらず、こうした悩みは尽きません。もちろん、目の前の課題に対処することも大切ですが、本当に組織を変えたいなら、もう一歩踏み込んで「組織ってそもそも何だろう?」と考えてみることが必要です。

この記事では、経営組織論の視点から、次の3つのテーマについて解決策の一例を紹介します。

- なぜ組織は間違った意思決定をしてしまうのか?

- 組織変革を成功させるには何が必要か?

- 多様化する働き方にどう対応するか?

2 なぜ組織は間違った意思決定をしてしまうのか?

「みんなで話し合えば、きっといい答えが出るはず」多くの人はそう考えます。確かに、一人で考えるより、複数の視点が入る方が良い判断ができそうです。ところが、現実には組織での意思決定が、個人なら絶対にしないような間違いを犯してしまうことがあるのです。

1)間違いが起きる2つの理由

1.「空気を読んで」しまう同調圧力

組織での意思決定が間違いを犯してしまう原因の一つが「同調圧力」です。会議で「これ、ちょっと違うんじゃないかな」と思っても、周りがみんな賛成していたら言いづらいですよね。「私だけ反対したら、変な人だと思われるかも」という不安が、正しい意見を飲み込ませてしまうのです。

2.集団思考(グループシンク)の罠

もう一つ注意したいのが「集団思考(グループシンク)」という現象です。これは、チームとしての一体感や合意を優先するあまり、冷静な判断ができなくなってしまうことです。例えば、「仲間への批判を避けようとする」「自分たちのチームを過大評価してしまう」「外部の意見や競合を過小評価してしまう」など誤った情報処理をして、おかしな決定を下してしまうのです。

集団思考が発生する要因はさまざまですが、例えば、

- 意思決定をするチームの結びつきが強すぎる

- 外部からの情報が入りにくい環境にある

- カリスマ的なリーダーがいて、その人の意見が絶対になっている

といった場合に発生しやすいといわれています。特に3つ目は要注意。優秀で強いリーダーシップを持つ人がいると、つい「あの人が言うなら間違いない」と考え、意見の妥当性を検討しないまま決定が進んでしまいます。

2)どうすれば間違いを防げる?

1.「あえて反対意見を言う人」をつくる

同調圧力を和らげるには、誰かが先に「ちょっと待って」と言える環境をつくることが大切です。一人でも違う意見を言う人がいれば、他の人も「ああ、反対意見を言ってもいいんだ」と感じられます。「自分だけじゃない」と思えることが、発言のハードルを下げます。

例えば、会議で「デビルズ・アドボケイト(悪魔の代弁者)」という役割を決めて、その人には必ず反対意見や懸念点を述べてもらう、というやり方もあります。

2.メンバーを固定しない

いつも同じメンバーで会議をしていると、チームの一体感が高まりすぎて集団思考が発生しやすくなります。全員を毎回変えるのは難しいかもしれませんが、「最近、議論がマンネリ化してるな」と感じたら、若手社員を入れてみたり、普段は参加しない部署の人を呼んでみたり。役職や経験にとらわれず、メンバーに多様性を持たせることがポイントです。

新しい視点が入ることで、「当たり前」だと思っていたことに疑問が生まれ、より良い意思決定につながります。

3 組織変革を成功させるには何が必要か?

企業が生き残っていくためには、変化し続けることが不可欠です。DXの波、新規事業への挑戦など、常に新しい組織の形を模索する必要があります。ですが、現実には「変革しよう!」と掛け声をかけても、なかなかうまくいきません。

その理由はシンプル。組織には「変わることを拒む」という性質があるからです。この問題を理解するには、「組織全体」と「個人」の2つのレベルで考える必要があります。

1)「組織全体レベル」「個人レベル」の問題

1.組織全体レベルでの問題

特に意識して変革に取り組まなければ、組織は自然と「現在の組織構造をもっと強化しよう」いう方向に進みます。例えば、

- 設備投資:既存事業をより効率化する設備を選ぶ

- 採用・教育:今の事業に必要な能力を持つ人材を育てる

- 組織構造:既存の事業に最適な部署編成にする

- 組織文化:今の事業遂行に適した文化が根付く

といった具合です。

これらは悪いことではありません。むしろ、既存事業を強化するには必要なことです。ただ、組織を変えようとするときには、このような「現在の組織構造を強化する」という流れは大きな障害になってしまいます。

2.個人レベルでの問題

組織を動かしているのは、結局のところ「人」です。そして、人は基本的に変化を好みません。なぜなら、「先がどうなるか分からない」という不安があるからです。

- 新しい業務、私にできるかな?

- 今は評価されてるけど、新しい仕事でも同じように評価されるだろうか?

- 業務量が増えるんじゃないか?

といった具合に、不安が積み重なって、「やっぱり今のままがいいや」という気持ちになってしまうのです。

組織変革の難しさは、この「組織全体」と「個人」の2つのレベルを、同時にバランスよく変えていかなければならない点にあります。実際には、制度を変えるなど「組織全体レベル」の変革には手が打たれても、「個人レベル」の変革、つまり社員の心の問題には十分な注意が払われていないことが多いのです。では、個人レベルの変革はどうすれば成功するのでしょうか?

2)個人レベルの変革を成功させる4つのステップ

個人レベルでの変革には、次の4つがポイントになります。

1.「変わらなきゃいけない理由」を腹落ちさせる

「このままじゃダメなんだ」という危機感を、社員全員が実感する必要があります。「なんとなく変革した方がいいよね」ではなく、「今のままでは会社が(自分の仕事が)立ち行かなくなる」という切迫感を共有することが大切です。

2.「どんな未来を目指すのか」を具体的に示す

「先が見えない不安」を取り除くには、変革後の姿を具体的に描いて見せることが重要です。例えば、「3年後、私たちの会社はこうなっている」「あなたの仕事はこう変わる。そのために、こんなスキルを身につけてほしい」といった具合です。

3.小さな成功体験を積み重ねる

変革の成果を早めに実感してもらうことも大切です。「やっぱり変わって良かった」「新しいやり方、意外といいかも」そんな手応えがあれば、変革へのモチベーションが維持できます。大きな成果でなくても構いません。小さな成功を積み重ねて、変革の正しさを実感してもらうことが重要です。

4.語り続ける、伝え続ける

そして、何より大切なのが「継続」です。人の心には「やっぱり元に戻りたい」という気持ちが、時折ひょっこり顔を出します。特に変革の途中で壁にぶつかった時には、その気持ちが強くなります。だからこそ、経営者は「変革の必要性」と「目指す未来」を、熱意を持って語り続ける必要があります。

個人レベルでの変革で、経営者が注意しなければならないのは、

「分かっている『はずだ』」という思い込み

です。特に中小企業では、日頃からコミュニケーションが取りやすい分、経営者は「何度も言わなくても、みんな分かってくれているはず」と思いがちです。しかし、これが落とし穴。「はず」で終わらせていては、個人レベルの変革は実現しません。しつこいくらいに、繰り返し伝える。熱意を持って語り続ける。それが変革を成功させる鍵なのです。

4 多様化する働き方に対応する組織づくり

副業解禁、フリーランスとの協業、時短勤務、育児や介護との両立など、働き方はどんどん多様化しています。こうした変化に対応しながら、組織をスムーズに運営していくには、どうすればいいのでしょうか?ここでは「組織のライフサイクル」という考え方を使って、解決のヒントを探ってみましょう。

1)組織のライフサイクル

組織の変遷は、「誕生・成長・衰退」といったライフサイクルで表すことができます。ライフサイクルの考え方はさまざまですが、ここでは「1.起業段階→2.共同化段階→3.公式化段階→4.精巧化段階」の4段階で考えてみます。

1.起業段階:経営者の情熱が原動力

組織が生まれたばかりの頃。まだ規模も小さく、柔軟に動けます。この段階では、組織的な仕組みよりも、経営者の個人的な魅力や情熱が事業を引っ張ります。経営者の「こんな世界を作りたい!」という熱い思いが社員に自然と伝わり、みんながその夢に向かって一丸となって働きます。それがこの段階の強みです。

2.共同化段階:マネジメントが必要になる

組織が少しずつ大きくなると、経営者一人の力だけでは回らなくなってきます。いろいろな考え方の人が増えてきて、創業時の理念や夢を自然に共有することも難しくなります。この段階では、組織を運営するためのマネジメント能力が求められるようになります。

3.公式化段階:仕組み化が進む

さらに規模が拡大すると、経営者が全部を管理するのは不可能になります。そこで、部門ごとに権限を委譲し、組織を階層化していきます。役割分担が明確になり、いわゆる「官僚的組織」が形成されていくのです。経営者の役割も、日々のマネジメントから、戦略策定や方向性の決定へとシフトしていきます。

4.精巧化段階:硬直化との戦い

官僚的組織が定着すると、今度は別の問題が出てきます。セクショナリズム(縦割り)、責任の押し付け合い、新しいことへの抵抗など、組織の硬直化が進んでしまうのです。これを打破するには、プロジェクトチームやタスクフォースなど、部署を横断する柔軟な仕組みを導入することが必要になります。

2)「起業段階」から「共同化段階」への移行に注意

組織のライフサイクルは「従業員数の増加」を基準に語られることが多いですが、実は「従業員の多様化」という視点でも使える考え方です。規模はそれほど大きくない中小企業でも、働き方や価値観が多様化することで、ライフサイクルと同じような課題が出てくることがあります。特に注意したいのが、

「起業段階」から「共同化段階」への移行

です。中小企業の中には、企業経営の大部分を経営者の個人的な資質や魅力に依存したまま、起業段階にとどまってしまっているケースが少なくありません。しかし、起業段階の未成熟な組織が成り立つのは、次のような条件が揃っているからです。

- 従業員の多くが創業当時からのメンバーである

- 経営者の理念や夢を深く共有できている

- お互いのことをよく知っていて、親密なコミュニケーションが取れている

- 「自分の仕事じゃなくても、困ってたら助ける」という相互補完が自然にできている

要するに、「あうんの呼吸」で動ける関係性があるから、仕組みが未熟でも回るわけです。しかし、規模が大きくならなくても、働き方が多様化すれば状況は変わります。

テレワーク中心の社員、週3日勤務の社員、フリーランスとして参画するメンバー、そんな多様な働き方が混在すると、創業時の理念や夢を自然に共有することが難しくなります。「あうんの呼吸」も通用しにくくなります。そうなると、今までのやり方では組織がスムーズに動かなくなってしまうのです。

3)組織をスムーズに動かすためには?

「あうんの呼吸」も通用しにくくなってきたときの対策は、2つの方向性が考えられます

1.理念の共有を強化する

「創業時の理念や夢を、もう一度しっかり伝え直す」という方法です。多様な働き方をしている社員に対して、オンラインでも対面でも、熱意を持って語り続けます。「なぜこの会社は存在するのか」「何を大切にしているのか」その核心を共有できれば、働き方が違っても、同じ方向を向いて進めるはずです。

2.次のステージの組織づくりに挑戦する

もう一つは、組織のライフサイクルを参考に、「共同化段階」や「公式化段階」の組織づくりに取り組むことです。具体的には:

- 役割と責任を明確にする

- 業務プロセスを文書化・マニュアル化する

- オンラインでのコミュニケーションルールを整備する

- 評価制度を成果ベースに見直す

- リモートでも機能するマネジメント手法を導入する

といった具合です。「仕組み化」を進めることで、「誰が」「どこで」働いていても、組織が機能するようになります。

以上(2026年2月更新)

pj00109

画像:NicoElNino-Adobe Stock

「人の巧と長を取る」木戸氏に学ぶ社員の個性の活かし方

人の巧(こう)を取って我が拙(せつ)を捨て、人の長を取って我が短(たん)を補う

木戸孝允氏は、西郷隆盛氏、大久保利通氏と共に「維新の三傑」として、幕末維新の中心に立ち活躍した人物です。薩摩藩出身の他2人に比べるとやや地味な印象がありますが、木戸氏は冷静な判断力と調整力、そして人格に優れ、長州藩の精神的支柱として多様な仲間の力を結びつけ、時代を動かした「縁の下の力持ち」でした。

冒頭の言葉は、同じく長州藩出身の先輩である吉田松陰宛ての書簡に記されたもので、「他の人の良いところを取り入れ、自分の欠点を補うことが重要」という意味があります。幕末の木戸氏の活躍を見てみると、彼の生き様は、まさにこの言葉を体現するものだったことが分かります。

1853年に米国から黒船が来航し、日本が開国すると、木戸氏の故郷である長州藩は「攘夷(外国の侵入を防ぎ、追い払うこと)」を掲げました。藩には、高杉晋作という後輩がいましたが、この後輩がかなりの過激派。イギリス公使館を焼き討ちしたり、藩の許可なく軍艦を購入したりと、無鉄砲な行いを繰り返します。

一方の木戸氏は、かなりの慎重派。幕末時代は桂小五郎という名前でしたが、剣が滅法強い一方で、敵と戦わず逃げる場面が多かったことから「逃げの小五郎」というあだ名がつくほどでした。一方で、「長い鎖国のせいで、技術や学問が西洋諸国よりも遅れている」という日本の事情をよく理解し、洋式砲術や兵学、蘭学など、新しい知識を貪欲に吸収するなど、冷静沈着に大局を見ることのできる人物でもありました。

正反対な木戸氏と高杉ですが、木戸氏は彼やその仲間と積極的に交流します。無鉄砲な高杉の尻拭いをさせられることもしばしばでしたが、木戸氏は彼の並外れた行動力を「自分にはない力」と高く評価し、彼を支えるための苦労をいとわなかったのです。木戸氏が陰で根回しをすることで、行動の幅が広がった高杉は、「奇兵隊」という軍事組織をつくり、長州征伐に来た幕府軍を退けるなど、その力をいかんなく発揮するようになります。

会社にもさまざまな社員がいて、その長所を上手に引き出すことで、会社は強くなっていきます。ただ、「過激だけど行動力がある」高杉晋作のように、長所と短所は表裏一体。そこで長所を引っ張り出せるかは、経営者の「この人は『自分にはない力』を持っている」と見抜く眼力にかかっています。激動の時代を生きた木戸氏の「人の長を取って我が短を補う」姿勢は、変化の大きい現代にも求められるリーダー像といえるでしょう。

そして、もう1つ大切なのが「人柄」。高杉をはじめ、暴走機関車のようだった長州藩の後輩たちが正反対の性格であった木戸氏を慕った理由は、ひとえに木戸氏が温厚で面倒見が良く、彼らにとっての「良い兄貴分」だったから、とも言われています。個々の能力をうまく采配する力ももちろん大切ですが、それ以上に、「部下・後輩に慕われる存在でいる」のがリーダーの秘訣であることは、いつの時代も変わらないようです。

出典:東京都神社庁Webページ『生命の言葉』

以上(2026年1月作成)

pj17641

画像:ogurisu-Adobe Stock

自社ブランドの構築・保護に! 中小企業のための「商標登録」ガイドブック(2026年2月号)

ビジネスの場面で「商標登録」という言葉を見聞きすることもあるでしょう。商標がどういうものか漠然としたイメージをお持ちの人もいるかもしれませんが、自社商品・サービスの他社との差別化、品質への信頼保証、顧客にアピールするための広告機能等、商標登録にはさまざまな効果があります。しかし、商標を登録するためには何が必要とされるのか等、詳しいことはわからない人も多いと思われます。そこで、本冊子では、商標登録の基本や実務において重要なポイントを解説します。

元厚労省職員は知っている「助成金は、ここでつまずく!」

目次

1 初めて助成金を申請する方へ

厚生労働省では、人材採用や人材育成、労働環境の改善などを経済的にサポートするため、様々な「助成金」を用意しています。ここ数年で新しいコースも出てきており、「今まで申請したことがなかったけど、助成金を使ってみようかな?」と考えている経営者の方もいるかもしれません。

ですが、ご用心。会社側に悪意がなくても、

- 事前の届け出をしていなかった……

- パンフレットの支給要件しか確認していなかった……

- 就業規則の整備が甘かった……

といった理由により、「受け取れるはずの助成金をもらえない」ことがあるのです。特に、助成金を初めて申請する会社は、手続きに慣れいないために、こうした失敗をしがちです。

この記事では、元厚生労働省職員で、助成金審査の実務経験を持つ社会保険労務士が、助成金の申請でありがちな失敗と、失敗しないためのポイントを紹介します。

2 事前の届け出をしていなかった……

助成金の申請で多いつまずきの1つが、計画届の提出漏れです。例えば、

- 人材開発支援助成金(人材育成のために一定の職業訓練等を行うと受け取れる助成金)の場合は「職業訓練実施計画」

- キャリアアップ助成金(非正規社員のキャリアアップに取り組むと受け取れる助成金)の場合は「キャリアアップ計画」

- 業務改善助成金(事業場内最低賃金の引き上げなどを行うと受け取れる助成金)の場合は「事業場内最低賃金の引き上げ計画」「設備投資等の計画」

を提出する必要があります。そして、これらの計画を提出するのは、職業訓練、非正規社員のキャリアアップ、事業場内最低賃金の引き上げなどに取り組む前、つまり「事前に提出しなければならない」ことになっています。

なぜ、事後申請が認められないのかというと、仮に事後申請を認めた場合、助成金の要件に合わせて取り組み内容を「後出し」で調整できてしまうからです。例えば、職業訓練の一環で研修を実施する場合、「先に研修を実施して、後から計画届を提出」されると、労働局側は研修内容が本当に助成金の要件を満たしていたのかが分かりません。

計画届には「いつ・誰に・どのような取り組みを行うか」を事前に明示する役割

があり、この手続きを省略された申請は審査の土台が崩れてしまうのです。

「申請の流れ」はパンフレットの冒頭に記載されていることが多いので、

助成金を検討する際は、まず全体のスケジュールを把握する

ようにしてください。取り組みを始めてから「そういえば助成金があったな」と思い出しても、手遅れになっているケースが少なくありません。

3 パンフレットの支給要件しか確認していなかった……

助成金のパンフレットは読んだはずなのに、いざ申請したら支給要件を満たしていないと言われた……。こんな声もよく聞きます。確かにパンフレットには、制度の概要が分かりやすくまとめられていますが、実際の審査では「支給要領」と呼ばれる詳細なルールに基づいて判断するため、パンフレットだけを見て申請を進めると、思わぬ落とし穴にはまります。

- パンフレット:「こんな取り組みをすれば助成金がもらえます」という、入り口の情報を伝えるもの

- 支給要領:「具体的にどのような条件をクリアすれば支給対象になるか」を細かく規定した、いわば審査の基準書

例えば、特定求職者雇用開発助成金(60歳以上の高年齢者や障害者などを社員として雇い入れると受け取れる助成金)の場合、対象労働者の雇入れ日や雇用形態、労働時間など支給要件が細かく記載されています。一方、パンフレットでは「高年齢者や障害者を雇い入れた場合に支給」と、かなり簡潔に説明されています。

当然ですが、助成金は「全ての支給要件をクリア」しなければ支給されません。10個の要件のうち9個を満たしていても、残り1個が欠けていれば不支給となります。

支給要件は、

パンフレットではなく「支給要領」で確認するようにし、自社が1つ1つの要件をクリアできているかをチェックする

ようにしましょう。

4 就業規則の整備が甘かった……

多くの助成金では、「対象となる制度が就業規則に明記されていること」が支給要件に含まれています。例えば、キャリアアップ助成金の正社員化コース(非正規社員を正社員に転換し、転換後に一定以上賃金を増額すると受け取れる助成金)の場合、あらかじめ正社員転換制度の内容を就業規則(労働協約でも可)に定めなければなりません。

ところが、そもそも就業規則を作成していなかったり、作成していても内容に不備があったりするケースは非常に多いです。就業規則の不備として多いのが、制度の対象者や適用条件が曖昧なケースです。例えば、キャリアアップ助成金の正社員化コースで、正社員転換制度について定める場合、「会社が認めた場合に正社員に転換することがある」とだけでは不十分で、

- 面接試験や筆記試験等の適切な手続き

- 要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)

- 転換時期

を必ず規定しなければなりません。

助成金の審査では、制度の内容が客観的に判断できる形で規定されているかを確認するため、

就業規則の規定が抽象的な表現になっていないかをチェックする(パンフレットに規定例が記載されていることもあるので参考にする)

ことを忘れないようにしましょう。

また、就業規則については、意外と多い落とし穴がもう1つあります。それが、

提出された就業規則に労働基準監督署の受理印がない

というものです。就業規則は作成するだけでは不十分であり、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準監督署へ届け出ることが法律で義務付けられています。「就業規則は社内で作成・保管していれば問題ない」と誤解している経営者は意外と多いのですが、労働局では「受理印がない=有効な規程として扱えない」という判断になり得ます。

5 書類の整合性に問題があった……

助成金の申請には、計画届(第2章)や就業規則(第4章)の他にも、

出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、登記簿謄本

など、様々な書類が必要になります。助成金の種類によっては、数十種類の書類を求められることも珍しくありません。この書類準備の負担が重すぎて、申請を途中で諦めてしまう会社も少なからずいらっしゃいます。

書類をそろえるだけでなく、書類間の内容が一致しているかどうかも審査のポイントです。

- 雇用契約書に記載された労働時間と出勤簿の実績が合っていない

- 賃金台帳の支給額と給与明細の金額にズレがある

など、不整合が見つかると、審査が中断してしまいます。労働局から確認の連絡が入り、修正や追加説明を求められた結果、その対応に時間を取られ、支給までの期間が大幅に延びるケースもあるため、提出前に書類間を突き合わせて確認する作業が欠かせません。

忙しい中でも書類をきちんと準備できている会社には、いくつかの共通点があります。

1)日頃から労務管理の書類を整理・保管する仕組みができている

出勤簿や賃金台帳を月ごとにデータで格納し、すぐに確認できる状態にしている会社は、申請時の負担が格段に軽くなります。

2)給与計算ソフトや勤怠管理システムを導入し、データの一元管理を行っている

システム上で出勤記録と給与データが連動していれば、書類間の不整合が起きにくくなります。

3)社員とのコミュニケーションが円滑である

研修受講の調整や必要書類への署名といった協力が得やすくなります。人材育成の計画をしっかり立てている会社は、「いつ・誰に・どのような研修を受けさせるか」が明確なため、助成金申請のスケジュールも立てやすく、準備が後手に回ることがありません。

6 計算間違いで不正受給になってしまった……

申請時の審査を通過して助成金を受け取ることができても、その後で実は「不正受給」だったと分かることがあります。労働局は、雇用保険のデータベースを保有している(誰が、どの会社で働いているかが分かる)ので、申請書類に記載された社員の情報とデータベースの内容とに乖離(かいり)があると、調査が入ることがあるのです。

助成金の不正受給と聞くと、書類を偽造したり、架空の社員で申請したりといった悪質なケースを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実際には、会社側が不正をしていなくても、労働局の審査に漏れがあったため、助成金の回収に動くことがあります。ちなみに、悪意のない不正受給の典型例としては、

訓練時間や賃金の計算を間違えてしまい、支給要件を満たさなくなってしまう

というものが挙げられます。実際に筆者が審査した事案を2つ紹介します。

1)訓練時間を計算する際、休憩時間を含めてしまった……

ある会社が、人材開発支援助成金の人材育成支援コース(職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練等を実施すると受け取れる助成金)を申請しようとしました。この助成金の支給要件の1つに「10時間以上のOFF-JTによる訓練をする」というものがあり、この会社も、

「10時間の訓練を実施した」と申告したのですが、実は10時間の中に休憩時間が含まれていた

のです。会社としては研修を実施した認識でも、助成金の要件となる訓練時間を満たしていなければ、虚偽の申請とみなされてしまいます。

2)賃金を計算する際、対象外の手当を含めてしまった……

別の会社は、業務改善助成金を申請しようとしました。この助成金の支給要件の1つに「事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる」というものがあるのですが、この会社はその賃金の計算を間違えてしまいました。

「事業場内最低賃金」は最低賃金法に基づいて計算するため、通勤手当や時間外勤務手当などは対象外になるのですが、通勤手当を含めて計算してしまった

のです。会社側は正当な昇給を行った認識でも、算定方法の誤りにより要件を満たさない場合、虚偽の申請とみなされてしまいます。

7 助成金申請を成功させるために

事前届け出の失念、要件の確認不足、就業規則の整備不足、書類の不整合、そして悪意のない不正受給。いずれも「知っていれば防げた」ものばかりです。助成金の審査に携わった経験がある筆者が感じた、助成金申請を成功させるコツを紹介します。

1)早めに労働局やハローワークに相談する

助成金の申請をスムーズに進めるための確実な方法は、検討段階で労働局やハローワークの窓口に相談することです。「こういう取り組みを考えているが、助成金の対象になるか」「いつまでに届け出が必要か」といった疑問に、担当者が回答してくれます。申請前に支給要領を熟読し、要件の解釈に迷ったら必ず労働局などに確認することが大切です。筆者の場合は、就業規則の形式不備が理由で審査に通過できない事例を数多く見てきました。「現在の就業規則の内容で問題ないか」「いつまでに申請すればよいのか」を確認しておきましょう。

2)日ごろの労務管理を丁寧に行う

助成金の申請は、日常の労務管理の延長線上にあります。出勤簿や賃金台帳を正確に作成し、就業規則を最新の状態に保ち、雇用契約書の内容と実態を一致させる取り組みができていれば、助成金の申請はスムーズに進むものです。逆に言えば、助成金の申請をきっかけに自社の労務管理を見直すことで、法令遵守の体制が整い、労務トラブルの予防にもつながります。助成金という目先の利益だけでなく、会社全体の管理体制を強化する機会として捉えていただければと思います。

以上(2026年2月作成)

pj00803

画像:Gemini