令和7年4月に施行される育児・介護休業法の改正のなかには、育児休業取得状況の公表義務対象となる企業規模の変更も含まれ、これまでの「従業員数1000人超の企業」から「従業員数300人超の企業」へと大きく拡大されます。本稿では、今から準備を進めておきたい育児・介護関連の法改正について、その概要と対応のポイントをまとめます。

年末年始に家族の集まるタイミングで相続について考えよう

親や兄弟姉妹と集まることが多い年末年始。普段話しづらい話題でも家族全員で顔を合わすからこそ話せたり、考えを確認できたりということがあるかと思います。

ぜひこの時期に、家族が将来どうしていくのがより良いか、対策も含めて相続について考えてみませんか。

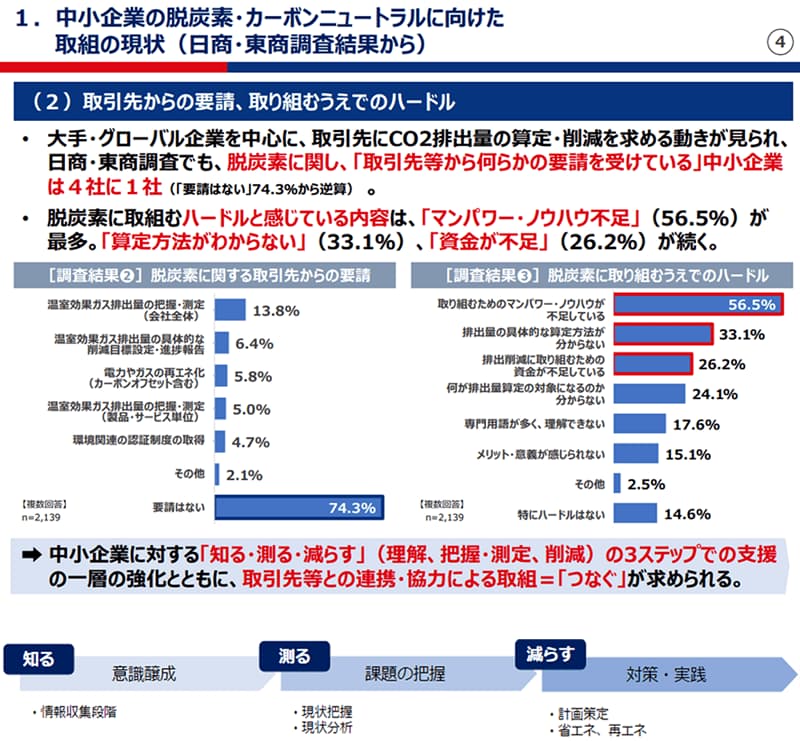

脱炭素機器のリース料を補助! ESGリース促進事業のご紹介

中小企業等を支援する国や自治体の補助金・助成金事業では、雇用・人材開発・IT補助・コロナ支援など幅広いジャンルの支援があります。

本レポートでは、おすすめの補助金・助成金について支援の内容や対象条件、申請方法等についてわかりやすく紹介します。

自社の魅力をアップさせるためには?~戦わない人材採用のススメ~

1 自社の魅力度アップについて

前回は、効果的な「自社の魅力」の伝え方についてご紹介しました。「具体的かつストーリーとして伝える」と「相手を知る」の2つがポイントでした。何だったかしら?という方は今回のテーマにもつながっていますので、是非前回の内容をもう一度ご確認いただきたいと思います。

さて今回は、どうやって「自社の魅力」をアップさせるのか、についてご紹介します。もちろん、今でも十分な魅力があるものの求職者に上手く伝えられていないことに課題のある会社もあると思います。その場合は、後程あらためてご紹介しますが、まずは自社のホームページ(以下、HP)を見直していただきたいですし、求職者向けの会社案内の作成などにも取り組んでみてください。

しかしながら、「自社には十分な魅力がある」と言い切れる会社は少数派であり、魅力が無い(少ない)、他社と差別化できるような魅力が無い(少ない)と思っていらっしゃる会社が多数派ではないでしょうか?そのような会社に向けて、自社の魅力をどうやって作ってアップさせていくのか、という点についてお伝えさせていただきます。

2 どのような魅力をアップさせるのか

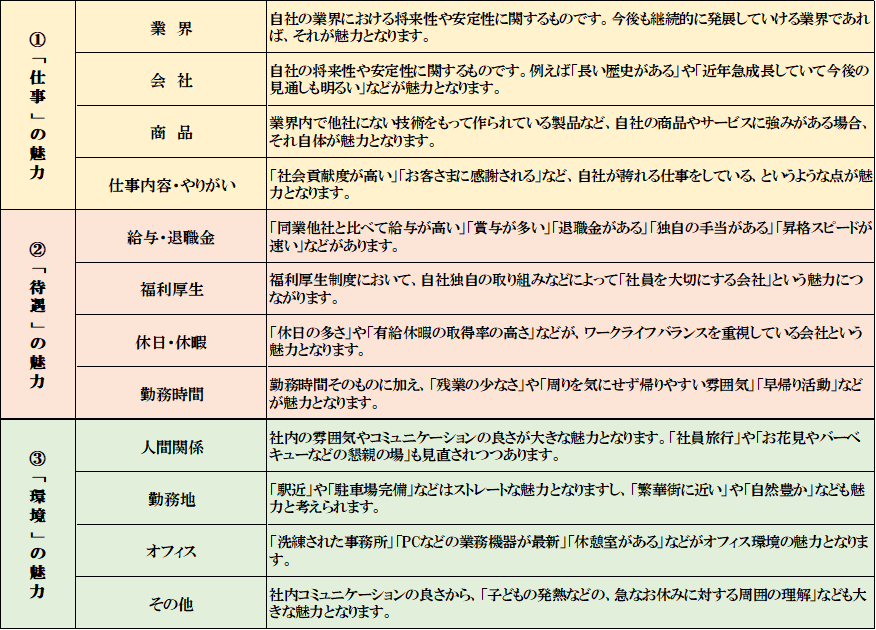

前回の記事の中で、魅力は大きく分けて、商品や仕事内容などの①「仕事の魅力」、給与や福利厚生などの②「待遇」の魅力、人間関係やオフィスなどの③「環境」の魅力の3つに分けられるとお伝えしました。

どのような魅力をアップさせるのかについては、自社が採用したいと考える人材を想像していただいて、その人材がどんな価値観を持っていて何を重要視するかを考えていただくことがスタートとなります。例えば、仕事に対して熱意を持ったエネルギッシュな人材を採用したいと考えているのであれば、①「仕事」の魅力をアップさせることが重要になりますし、周りの社員と強調してチームワーク良く働ける人材を採用したいと考えているのであれば、③「環境」の魅力の中の「人間関係」に関する魅力をアップさせていくことが重要になってきます。

すべての項目にわたってまんべんなく魅力度をアップさせようとするのではなく、採用したい人材が重要視する項目を想定して、優先順位を付けて取り組んでいただきたいと思います。また、取り組みにあたっては、簡単にできることもあれば、例えば費用的な問題で、やれば魅力度がアップするのは間違いけれど、そう簡単にはできないこともあります。ただし、例えそのようなことであっても「予算的に無理」と簡単にあきらめるのではなく、それほど予算はかけなくても少しでも魅力度をアップさせる方法はないかと考えてみてください。

3 魅力度アップの方法

魅力度アップの具体的な方法については様々なことが考えられますが、ここでは2つの具体例をご照会します。

一つ目は、例えば③「環境」の魅力の中で「オフィス」についての魅力度を上げたいと考えた場合、事務所が古いので建て替えたいと思ってもそう簡単にできることではありません。しかしながら、建て替えは無理でも、例えばトイレだけなどの限定的な内装工事であっても、工夫すれば大きな魅力度アップにつなげることができるかもしれませんし、極端な話、整理整頓や清掃を徹底的にやることで、建て替えと同じレベルは難しいと思いますが、少しは魅力度のアップにつながるのではないでしょうか。

二つ目は、②「待遇」の魅力の中で「休日・休暇」についての魅力度を上げたい場合、休日(会社自体のお休み)の数を増やせば魅力度アップに直結しますが、業務の事情やお客様との関係もあってそう簡単に休日を増やすことはできません。そんな場合は、新たな休暇(社員が申請して個別にお休みする)の導入を検討していただいてはどうでしょうか?一番有名な休暇はご存知の通り年次有給休暇です。この休暇は労働基準法に基準が定められていますので、会社の意向に関わらず一定の基準を満たす社員には付与する必要があります。それとは別に「特別休暇」というものがあります。こちらは法律上付与しなければならない義務はありませんが、多くの会社ではいわゆる慶弔休暇的なものが定められていると思います。例えば、本人が結婚する場合は3日間、父母が亡くなった場合は5日間などとしています。これらに加えて、例えば「アニバーサリー休暇」や「リフレッシュ休暇」などを導入します。このような特別休暇を充実させることは、ワークライフバランスを重視する今どきの若者に響く可能性が高いです。もっと言うと、例えば「ペット忌引き休暇」や「失恋休暇」など、話題性のある休暇を設け、求人票やHPに掲載すれば、「社員のことを大切に考えている会社」ということを上手にアピールすることができます。

このように、単に「お金をかけて何かする」いうよりは他社との差別化の観点からも、社員さんからアイデアを募集し社員参加型で会社の魅力度アップにつなげていくことも考えてみてください。このような取り組みは既存の社員さんにとっても、「会社がより魅力的な会社になろうと努力している」と感じられて、定着率のアップにもつながると思います。

4 魅力の効果的な発信

さて、魅力度アップの方法についてはご理解いただけたでしょうか?あまり難しく考える必要はありませんので、社員の皆さんで、ワイガヤで話し合っていろんなアイデアを出していただくことで、楽しく取り組むことができます。

最後に、魅力の効果的な発信についてお伝えします。いくら素晴らしい魅力があったとしても、それが求職者に伝わらなければ(採用の観点では)意味がありません。効果的な発信方法は沢山考えられますが、その中でも中心となる2点についてお伝えさせていただきます。

まず1点目は自社のHPです。スマホが普及した今日では、何かあればスマホで調べるというのが一般的になっており、求職者もスマホ(又はパソコン)を使い求人票などを見て自分に合った会社を探しています。そして、「ここちょっと良いかも」と思ったら、まず間違いなくその会社のHPを見に行きます。そこで、どんな会社なのかをより詳しく知ろうとします。

よって、一般的な会社概要や商品紹介とは別に採用専用のページを設けていただき、求職者に自社の魅力をしっかりと伝えられるようなものにしていただきたいと思います。そこでのポイントは「画像」と「動画」です。「百聞は一見にしかず」ということですが、「当社の人間関係は良好です!」と文字で訴えるよりも、社員の皆さんが活き活きと仕事をしている姿や食事会や社員旅行の画像を載せる方がより伝わります。また、社員さんの声(インタビュー)などであれば、文字で伝えるよりも動画で伝えた方がより真実味がありますし、その雰囲気まで伝えることができます。動画は長いものは敬遠されがちなので、長くても2~3分のもので十分です。もちろん、動画の作成にあたっては専門業者さんに依頼するのが理想ですが、当然コストもそれなりに掛かりますので費用の捻出が難しければ、今はスマホのアプリなどで簡単に動画が作れますので、得意な社員さんにお願いしていただき、是非チャレンジしてみてください。

2点目は、求職者向けの会社案内の作成です。こちらについては、実際に興味を持っていただいた応募者に対する説明や、人材の紹介をお願いする際に使用するイメージのものです。皆さんの会社でも一般的に自社を紹介する会社案内は作成されていると思いますが、求職者向けに特化した会社案内の作成をお勧めします。この中に求職者に伝えたい自社の魅力をしっかりと掲載していただき、その他、自社の経営理念やビジョン、社員の声、募集要項などを記載します。興味を持っていただいた応募者に対して、この会社案内を使い、まずは自社のファンになっていただき「是非この会社で働きたい」と思わせてから、こちらが選考に入るイメージです。ここがしっかりできるかどうかが入社後の定着率にも影響してきますので、こちらについてもプロジェクトチームなどを作って作成されるのが良いと思います。また、注意点としては、良いことばかりではなく良くないこと(例えば、残業がある、休日出勤がある、休憩室がない)などの、入社後のギャップ(こんなはずじゃなかったという点)になりそうな点についてもしっかり伝えることが重要です。ただし、良くない点については、同時に現在取っている対策(例えば、早帰りデー、振替休日、休憩時間は外出OK)も記載していただくと会社の社員に対する姿勢も伝わり、より魅力をアピールすることができます。

大きな会社は採用にかけられる予算もふんだんにあるのでしょうが、中小企業はそこで勝負しても勝ち目はありません。「戦わない人材採用」の観点で、今回ご紹介した取り組みは、どれも工夫次第でそんなに多額な費用をかけなくても取り組むことができます。また、社員さんと一緒に取り組むことで会社全体のモチベーションアップにもつながりますので、是非積極的に取り組んでみてください。

以上(2024年12月作成)

sj09135

画像:photo-ac

【朝礼】「知識」を「知恵」へと昇華しよう

【ポイント】

- 東京駅は、辰野金吾氏により地震対策が徹底され、関東大震災では多くの命が救われた

- 辰野氏は、ただ建築を学んだだけでなく、地震大国の日本に合った建築を追求し続けた

- 「知識」を得て終わりではなく、「知恵」へと昇華することが大切

おはようございます。今日は、建築家の辰野金吾(たつのきんご)氏の話をします。辰野氏は、明治・大正時代にかけて、日本銀行本店、旧両国国技館など、日本を代表する数々の名建築を手がけた人物です。なかでも代表作といわれるのが、1914年に竣工した「中央停車場」こと東京駅。赤レンガに白い花崗岩(かこうがん)を帯状にめぐらせて彩った独特のデザインは、「辰野式」と呼ばれ、その華やかさで多くの人々を魅了しました。

ただ、辰野氏が設計した東京駅には、もう1つすごいところがあります。それは1923年、関東大震災の直撃を受けたにもかかわらず、ほとんどダメージを負わなかったという頑丈さです。レンガを鉄骨で補強し、地下深くに1万本の杭(くい)を埋めるという辰野氏の設計により、多くの人が難を逃れ、避難場所として機能したのです。辰野氏は、東京駅をはじめ数々の建築において、こうした地震対策を徹底していました。辰野氏は若い頃に英国で建築を学び、海外のさまざまな建築物を見て回りました。そうして培われた海外の建築に対する造詣の深さにより、後に東京駅の設計者に選ばれたわけですが、辰野氏はただ、海外の建築をそのまま日本に持ち込んだわけではありません。かつて自分の家が地震に遭い、恐怖を覚えた経験から、「日本には、地震や火災に強い石やレンガの建物が必要だ」と考え、それを自分が設計者になった際に実現したのです。

皆さんは「知識」と「知恵」の違いをご存じでしょうか。一般的に、「知識」は情報を知っていること、「知恵」は知識を活かす能力のことを指します。辰野氏は、海外で建築の知識を学んだだけでなく、それを地震大国である日本の特性に合った形へと昇華し、その結果、関東大震災では多くの命が救われました。この点において、辰野氏は偉大な「知恵者」だったといえるでしょう。

私はこの1年、皆さんに「自分の知らないことを貪欲に吸収してください」と伝えてきました。多くの人が熱心に勉強に取り組んでくれましたが、せっかく得た「知識」も仕事に活かせなければ宝の持ち腐れです。まもなく2024年も終わります。2025年はぜひ、皆さんの得た「知識」を「知恵」へと昇華する1年にしてください。

以上(2024年12月作成)

pj17200

画像:Mariko Mitsuda

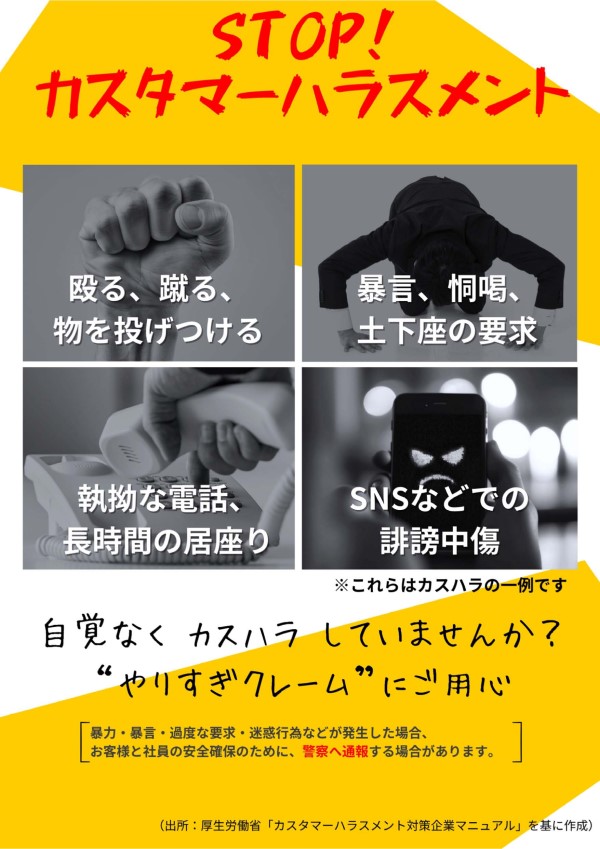

【PDF】印刷して貼れる職場ポスター「STOP! カスタマーハラスメント」

印刷して職場に掲載できるポスターです。

今回は、どのような言動がカスハラ(カスタマーハラスメント、顧客からの悪質な嫌がらせ)になるのかをまとめました。

こちらからポスターのPDFをダウンロードできます。社員への周知や顧客への注意喚起のため、職場や店舗に貼ってご活用ください

以上(2024年12月作成)

pj20004

画像:Bi-Adobe Stock

oka-Adobe Stock

Gajus-Adobe Stock

Andrii-Adobe Stock