1 デジタル化・AI導入補助金2026

2025年度までの「IT導入補助金」は、2026年度に「デジタル化・AI導入補助金」へ名称が変わります。ITツールの導入にとどまらず、より踏み込んだデジタル化の推進、AIの活用が重要であることを広く周知するためです。

中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局(以下「事務局」)によると、2026年2月16日時点で、公募要領は準備中となっています。また、IT導入支援事業者の登録申請、ITツール(ソフトウェア、サービス等)の登録申請、中小企業・小規模事業者等による補助金の交付申請の受付開始は、いずれも2026年3月末が予定されています。詳細は次のウェブサイトからご確認ください。

■デジタル化・AI導入補助金2026■

https://it-shien.smrj.go.jp/

2 5つの申請枠―それぞれの概要

デジタル化・AI導入補助金2026では、

- 通常枠

- 複数者連携デジタル化・AI導入枠

- インボイス枠 (インボイス対応類型)

- インボイス枠(電子取引類型)

- セキュリティ対策推進枠

の申請枠があります。以降では、それぞれの交付規程を基に概要を紹介します。

1)通常枠

働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入などに対応するため、生産性向上・業務効率化に役立つITツール(ソフトウェアやAIを含む)の導入経費の一部を補助するものです。

(図表2)【通常枠の概要】

| 補助額 | 5万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 |

|---|---|---|

| 機能要件 | 1プロセス以上 | 4プロセス以上 |

| 補助率 |

1/2以内 ※令和6年10月から令和7年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~令和7年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上ある場合は、2/3以内 |

|

| 補助対象経費 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(クラウド利用料最大2年分)、導入関連費 | |

(出所:「中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程 通常枠(別表)」)

補助額ごとに必要となるプロセスの要件については事務局が公募要領等にて定めることとされています。なお、プロセスとは、以下のいずれかに該当する工程の生産性向上または効率化に資する機能を指します。

- 顧客対応・販売支援

- 決済・債権債務・資金回収

- 供給・在庫・物流

- 会計・財務・経営

- 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務

- 業種固有

- 汎用・自動化・分析ツール

2)複数者連携デジタル化・AI導入枠

商業集積地やサプライチェーンに関連する複数の中小企業・小規模事業者等が連携し、ITツールを導入する場合、「通常枠」よりも補助率を引き上げて支援するものです。

なお、補助対象となるハードウェア購入費は、以下に限定されます (該当しない機器および周辺機器の購入費は補助対象外)。

- PC・タブレット等:PC、タブレット、プリンター、スキャナー、複合機

- レジ・券売機:POSレジ、モバイルPOSレジ、券売機

(図表3)【複数者連携デジタル化・AI導入枠の概要】

| 経費区分 | 補助対象 | 補助額 | 補助率 | 補助対象経費 | 補助金の上限額 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| インボイス対応類型等の要件に属する経費 | ITツール(ソフトウェア・オプション・役務) | ~350万円 | 内、~50万円以下 | 3/4、4/5以内*1 | ソフトウェア購入費*2、クラウド利用費(最大2年分)*2、導入関連費、ハードウェア購入費 | 3,000万円 |

| 内、50万円超~350万円 | 2/3以内 | |||||

| PC・タブレット等 | ~10万円 | 1/2以内 | ||||

| レジ・券売機 | ~20万円 | 1/2以内 | ||||

| 上記類型の要件に属さない複数者連携デジタル化・AI導入枠特有の経費 | 消費動向等分析経費 | 50万円×グループ構成員数*3 | 2/3以内 | 各種システム*4、ソフトウェア購入費*2、クラウド利用費(1年分)*2、導入関連費 | ||

| AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等 | ||||||

| 代表事業者が参画事業者を取りまとめるために要する事務費、外部専門家謝金・旅費 | インボイス対応類型の要件に属する経費と消費動向等分析経費を加えた費用の10パーセント | 2/3以内 | 200万円 | |||

(出所:「中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程 複数者連携デジタル化・AI導入枠(別表)」)

(注1)*1の補助率は、中小企業は3/4以内、小規模事業者は4/5以内です。

(注2)*2のソフトウェア購入費、クラウド利用費は、会計、受発注、決済のいずれかの機能を有するものが対象です。

(注3)*3のグループ構成員数は、消費動向等分析経費の対象となるITツールを導入するグループ構成員が対象となります。

(注4)*4の各種システムは、消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等が例示されています。

3)インボイス枠 (インボイス対応類型)

インボイス制度への対応を強力に推進するため、インボイス制度に対応した会計ソフト等を導入する場合、「通常枠」よりも補助率を引き上げて優先的に支援するものです。

なお、補助対象となるハードウェア購入費は、以下に限定されます (該当しない機器および周辺機器の購入費は補助対象外)。

- PC・タブレット等:PC、タブレット、プリンター、スキャナー、複合機

- レジ・券売機: POSレジ、モバイルPOSレジ、券売機

(図表4)【インボイス枠(インボイス対応類型)の概要】

| ITツール | PC・タブレット等 | レジ・券売機 | ||

|---|---|---|---|---|

| 補助額 | (下限なし)~350万円 | ~10万円 | ~20万円 | |

| 内、~50万円部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |||

| 機能要件 | 会計・受発注・決済のうち1機能以上 | 会計・受発注・決済のうち2機能以上 | 左記ITツールの使用に資するもの | |

| 補助率 | 3/4以内 ※小規模事業者は4/5以内 |

2/3以内 | 1/2以内 | |

| 補助対象経費 |

ソフトウェア購入費*1、クラウド利用費(クラウド利用最大2年分) *1、ハードウェア関連費、導入関連費 |

|||

(出所:「中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程 インボイス枠(インボイス対応類型) (別表)」を基に作成)

(注)*1のソフトウェア購入費、クラウド利用費は、会計、受発注、決済のいずれかの機能を有するものが対象です。

4)インボイス枠(電子取引類型)

取引関係における発注者がインボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して当該ITツールを供与する場合に、ITツールの導入経費の一部を補助するものです。

(図表5)【インボイス枠(電子取引類型)の概要】

| 補助額 | (下限なし)~350万円 |

|---|---|

| 機能要件 | インボイス制度に対応した受発注の機能を機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するもの |

| 補助率 |

中小企業・小規模事業者等:2/3以内 その他の事業者等:1/2以内 |

| 補助対象経費 |

クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分) ただし、契約する受注側のアカウントの総数のうち、取引先である中小企業・小規模事業者等に供与するアカウント数の割合を乗じた額が補助対象経費とする |

(出所:「中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程 インボイス枠(電子取引類型)(別表)」を基に作成)

5)セキュリティ対策推進枠

中小企業・小規模事業者等のサイバーセキュリティ対策を強化して、サイバーインシデントを原因として事業継続が困難となる等の生産性向上を阻害するリスクを低減するとともに、供給制約やそれに起因する価格高騰といった潜在的リスクを低減するために、ITツールの導入経費の一部を補助するものです。

(図表6)【セキュリティ対策推進枠の概要】

| 補助額 | 5万円~150万円 |

|---|---|

| 機能要件 | 独立行政法人情報処理推進機構が「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載しているいずれかのサービス |

| 補助率 |

1/2以内 ※小規模事業者は2/3以内 |

| 補助対象経費 | サービス利用料(最大2年分) |

(出所:「中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程 セキュリティ対策推進枠(別表)」を基に作成)

3 交付申請の前提となる2つの手続き

1)GビズIDの取得

デジタル化・AI導入補助金の交付申請には、GビズID(一つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインでき、補助金申請、社会保険手続き、各種認可申請など業務上の電子届出や申請に使用できるサービス) のプライムアカウント (GビズIDプライム)が必要です。GビズIDプライム発行までの期間は、おおむね2週間です。

■GビズID■

https://gbiz-id.go.jp/top/

なお、2026年3月下旬から、GビズIDアプリによる認証 (ログイン) 方法が変わります。最新情報については、次のウェブサイトをご確認ください。

■GビズIDアプリについて■

https://gbiz-id.go.jp/top/app/app.html

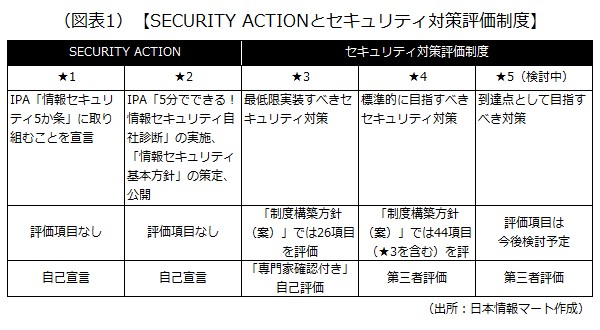

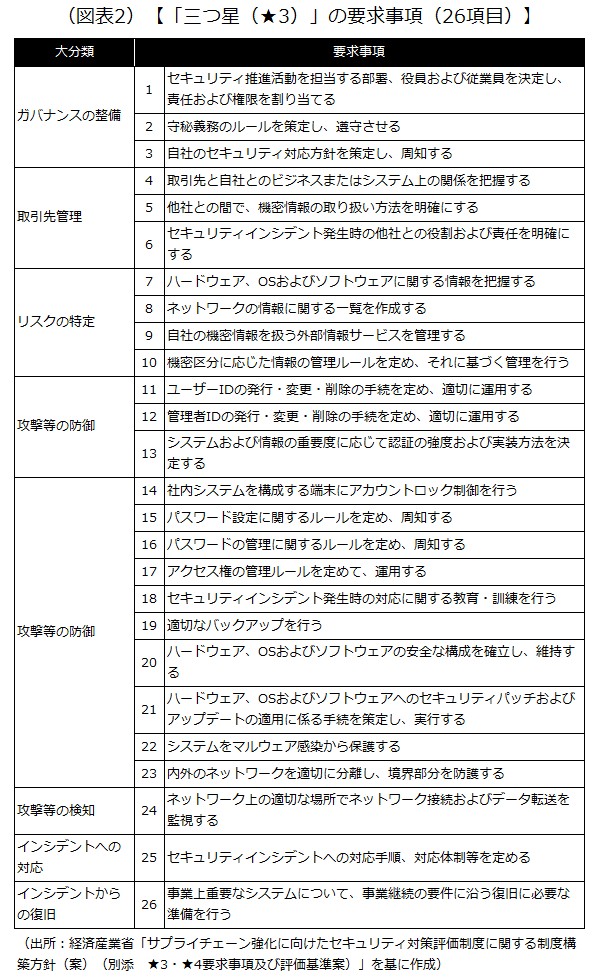

2)SECURITY ACTION宣言の実施

交付申請の要件にはGビズIDプライムの取得に加え、情報処理推進機構(IPA) が実施する「SECURITY ACTION」の宣言が必要になります。「SECURITY ACTION」の宣言は、中小企業・小規模事業者等が情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。取り組み目標に応じて「★一つ星」と「★★二つ星」のロゴマークがあり、宣言するには、中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録の

- 「情報セキュリティ5か条」に取り組むこと (★一つ星)

- 「5分でできる! 情報セキュリティ自社診断」で自社の状況を把握した上で、情報セキュリティ基本方針を定め、外部に公開すること(★★二つ星)

が必要です。

■SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言■

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/it-hojo.html

なお、SECURITY ACTIONは、2026年4月に新しいシステムをリリース予定です。第1次公募(2026年3月~5月ごろ予定)の申請は現在の方法で取得した自己宣言ID、および新システムにより取得した自己宣言IDの双方で申請が可能です。ただし、第1次公募で補助金申請した後、不備訂正があり第2次公募の期間に自己宣言IDを提出する必要がある場合には、デジタル化・AI導入補助金で使用したGビズIDを用いて、新システムでの自己宣言のお申し込みが必要になります。

第2次公募(2026年5月頃開始予定)以降は、現在の自己宣言IDでは申請できなくなります。以降の申請にはデジタル化・AI導入補助金で使用するGビズIDを用いて、新システムでの自己宣言のお申し込みが必要です。

■新システムリリースのご案内: SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言■

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/news/sa-notice-202602.html

以上(2026年3月更新)

pj00758

画像:takasu-Adobe Stock